走ることが苦手な小学1年生を持つ40代の母親は、その原因が単なる運動の不得意さではなく、発達性協調運動障害(DCD)である可能性に気づかないことがよくあります。発達性協調運動障害(DCD)は子どもの5~6%に影響を及ぼし、ボールを投げたり蹴ったりする動作、字を書く、縄跳び、はさみで直線を切るなどの日常的なスキルが極端に苦手な「極端に不器用な子」として見られがちです。この問題は、適切な理解と支援があれば大きく改善することが可能です。

この記事では、まず発達性協調運動障害(DCD)の基本的な特徴と、これが子どもたちの日常生活や学業にどのように影響するかを解説します。次に、走れないなどの運動スキルに課題を持つ子どもたちをサポートするための実践的なアドバイスを提供し、小児科医監修のもと、家庭で取り組める具体的な方法を紹介します。

この記事を読んで分かること

- 発達性協調運動障害(DCD)とは何か、およびその特徴や子どもたちにどのように影響するかの基本的な理解。

- 走ることが苦手な小学1年生の背後にある可能性としての発達性協調運動障害(DCD)の兆候と、それを識別する方法。

- 発達性協調運動障害(DCD)が診断された場合の運動スキルを向上させるための効果的な介入方法とプログラム。

- 小児科医やその他の専門家による監修のもと、実践できる家庭でのサポート戦略。

- 40代の母親が子どもの発達性協調運動障害(DCD)に対処し、運動能力を向上させる上での心構えと、子どもの自信を育むためのポジティブな接し方。

発達性協調運動障害(DCD)の兆候をなるべく早くに気づけるようになり、母親のあなたが自分だけで大切なお子さまが直面する大きな壁を理解することで、母親として子どもに合った方法で適切なサポートを提供できるようになります。また、運動スキルを向上させるための専門的なアプローチを学ぶことで、子どもの自信を育み、学校や社会生活での最適な行動によって、子どもが人生でのぞむ成果につなげることができます。

さらに、40代母親向けカウンセリング支援事業Osaka-Childでは、発達性協調運動障害(DCD)を含むさまざまな発達障害を持つ子どもたちとその家族をサポートしています。専門家によるカウンセリングや、子どもの運動スキルと自尊心を高めるプログラムを通じて、子どもたちが自分らしく輝くための手助けをしています。この記事を読むことで、子どもの潜在能力を最大限に引き出し、親子で一緒に成長していくための一歩を踏み出すことができるでしょう。

監修者

株式会社Osaka-Child所属 精神科医

- 名前: 川村恵子

- 出身地: 福岡県

- 最終学歴: 京都大学医学部 精神神経学専攻

- 専門分野: 精神病理学、ストレス管理、認知療法

- 職歴: 京都大学医学部附属病院精神科勤務(10年)、独立後、大阪で精神科クリニックを開設

専門分野について一言: 「心の健康は全身の健康へとつながります。一人ひとりの心の声を大切にしたいと思っています。」

株式会社Osaka-Child所属 小児科医

- 名前: 高橋和明

- 出身地: 大阪府

- 最終学歴: 東京大学医学部 小児科学専攻

- 専門分野: 小児感染症、アレルギー科学

- 職歴: 東京大学医学部附属病院小児科勤務(10年)、その後、大阪で小児科クリニックを開設専門分野について一言: 「子供たちは未来です。彼らが健康に、元気に育つことをサポートします。」

株式会社OsakaChildの発達性協調運動障害(DCD)の子どもを抱える40代女性のカウンセリングを受ける

「ちゃんとしてるのに、苦しい」

「頑張ってるのに、うまくいかない」

——そんな違和感を抱えたまま、ずっと我慢していませんか?

LINEで3分セルフ診断ができます。

あなたの“今の感覚”の正体が、見えてきます。

40代母親の小学1年生が抱える発達性協調運動障害(DCD)

発達性協調運動障害(DCD)は、体の動きがとてもぎこちない特徴を持つ障害の一つです。

ポイント

この障害を持つ子どもたちは、手先を使った細かい作業が特に苦手であり、日常生活や集団生活でさまざまな困難に直面します。

日本ではまだあまり知られていないため、適切なサポートが必要です。

発達性協調運動障害を理解することは、子どもたちが「練習や努力が足りない」といった不適切な評価や、友だちからのからかいによって自己評価が低下することを防ぐ重要な一歩です。母親のあなただからできることもありますし、療育のような専門家との協働があるほうが子どもの運動機能が高まるアプローチになることもあります。母親のあなたが子どもの人生にプラスになれるように、発達性協調運動障害(DCD)を知ってくださいね。

発達性協調運動障害(DCD)は手先や走ることが苦手に

発達性協調運動障害(DCD)は、体の動きに関する極端な下手さや不器用さが特に現れます。例えば、しょっちゅう転ぶ、上手に走れない、はさみの使い方がぎこちない、靴ひもが結べないなど、同年代の子どもたちと比べて明らかに運動の困難を抱える場合、発達性協調運動障害(DCD)の疑いがあります。

発達性協調運動障害(DCD)の特徴

- ボールを投げる・キャッチすることが難しい。

- 自転車に乗るのが難しい。

- ロープを跳び越えることが難しい。

- 絵を描く際、細かい部分に集中することが難しい。

- 鉛筆を持って文字を書くのが難しい。

- 手先を使った工作や手芸が難しい。

- レゴブロックなどの積み木が難しい。

- タイピングが遅く、正確にできない。

- 壁にボールを蹴ることが難しい。

- スポーツの規則や戦術を理解しにくい。

この障害は、子どもの中で約5~6%が影響を受けていると考えられています。

発達性協調運動障害(DCD)などの発達障害とは?

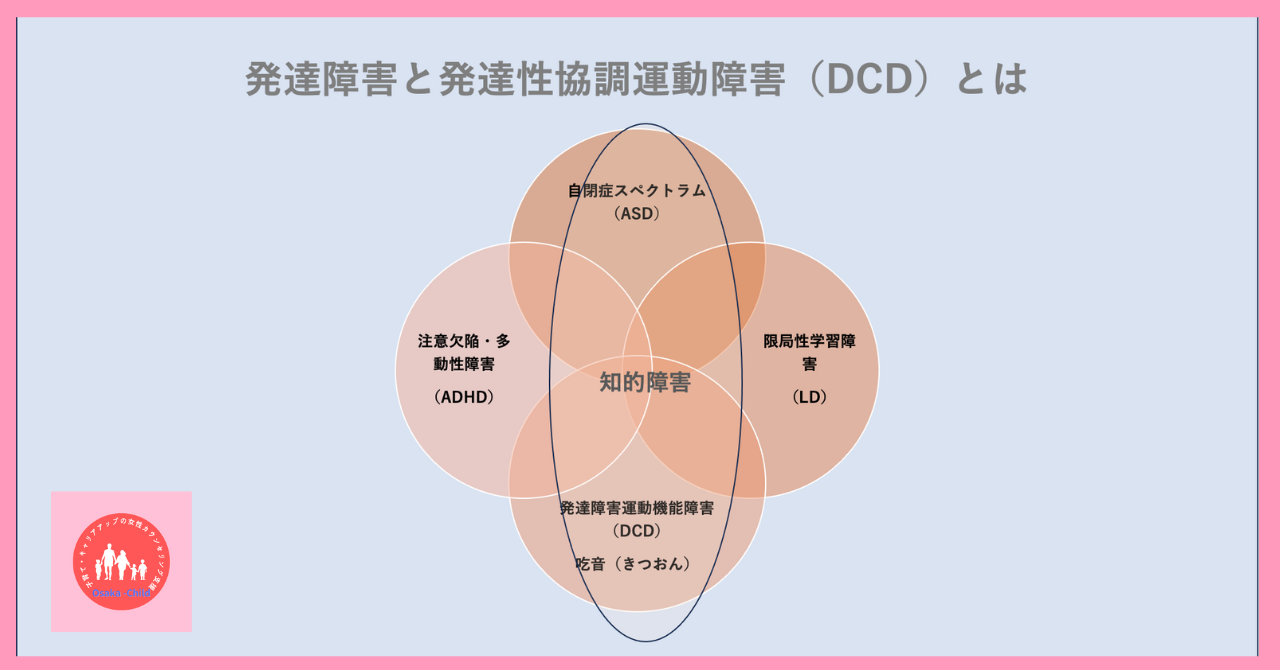

ますます子どもたちの多くが抱えるようになった「発達障害」は、一つの特定の障害ではなく、基本的には注意欠陥多動性障害(ADHD)、自閉症スペクトラム障害(ASD)、学習障害(LD)の3つの代表的な障害をまとめた名称です。加えて、発達性協調運動障害(DCD)、チック症、吃音(きつおん)なども「発達障害に近縁の障害」として位置づけられています。

ポイント

「発達障害」という言葉がこのように使われる理由は、これらの障害が幼少期から症状が現れ、生まれつきの脳機能障害であることからです。

この文中での「発達障害」という表現は、診断名ではなく、これらの障害を包括的に指すために使用されます。

株式会社OsakaChildの自閉症スペクトラム・ADSが簡単にわかる関連記事

ASDの不登校の子どもの学習力を120%アップさせて復学支援するサポート方法

自閉症の子どもが不登校に|学校に行きたがらない・40代母親の心に寄り添うための実践ガイド

【40代母親悩み解決】自閉症の子供の登校拒否を解決する7つのステップ

自閉症スペクトラムの高校生の不登校の克服|40代母親が子供の苦しみを理解し、サポートする方法

自閉症の子どもが不登校に|学校に行きたがらない・40代母親の心に寄り添うための実践ガイド

自閉症スペクトラムの中学生と不登校|40代母親ができること・専門家のアドバイス

自閉症スペクトラム障害と不登校|40代母親が子供をサポートするための10のステップ

自閉症の子供の不登校問題を克服する7つのアプローチ〜40代母親でも安心子育て〜

株式会社OsakaChildの学習障害とは?についての記事

株式会社OsakaChildのADHDとは?についての記事

協調能力とは何か?

「協調」とは、体の異なる部位の動きを適切に調整し、さまざまな感覚情報を統合して、運動の目的に応じた速さ、力、タイミング、精度、姿勢、バランスの制御などを円滑に調整するスキルを指します。この能力は、日常生活や社会生活において不可欠であり、脳の重要な機能の一つです。

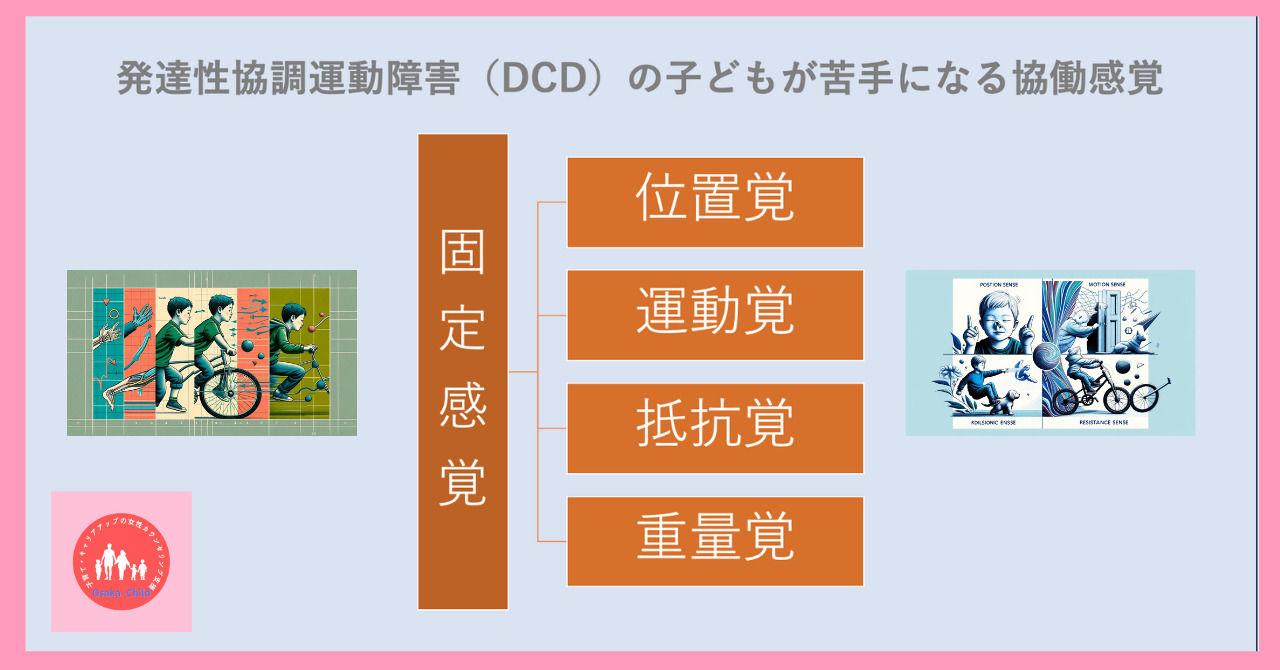

固有覚は、主に以下の4つの感覚に分けられます。

4つの感覚である固有覚

- 位置覚: 体の部位の位置を把握する

- 運動覚: 動いているときの加速度や方向を把握する

- 抵抗覚: 体にかかる抵抗を感知する

- 重量覚: 物の重さを感じ取り、物を持つ際の適切な力の調整を行う

協調能力の重要性

「協調」は、日常生活において不可欠なスキルであり、体育やスポーツに限らず、さまざまなシーンで必要なスキルです。この「協調」は、大きく4つの能力に分けることができ、これらの能力は日常の様々な動作に関与します。

協調能力の4つの側面

「協調」には以下の4つのスキルが含まれます。

協働にかかわる4つのスキル

- 粗大運動:走る、投げる、ジャンプするなど、体を大きく動かす運動

- 微細運動・書字:道具を使いこなす、字を書くなど細かい手先の作業

- 手と目の協応:ボールをキャッチする、ラケットやバットを使うなど、手と目の連携

- 姿勢制御・姿勢保持:適切な姿勢を維持し、姿勢を制御する

「手と目の協応」とは、目から受け取った情報に対して手を使って適切に反応する能力です。

日常生活で協調能力が必要な場面の例

- 着替え:ボタン、ファスナー、ホック、スナップの開け閉め、靴ひもの結び

- 食事:食べ物をかむ、スプーン・フォーク、箸を使う

- 遊び:塗り絵、折り紙、パズル、積み木、ビーズ遊び、ゲーム機の操作、自転車に乗る、ダンス、縄跳び、平均台を渡る

- 道具を使う:はさみ、定規、コンパスなどの文具を使う、楽器を操作する

- その他:物を落とさずに持つ、人や物にぶつからないで歩く、姿勢よく椅子に座る など

「協調」の発達に極端な問題がある場合に、それは「発達性協調運動障害(DCD)」として診断されます。

ポイント

あなたの小学1年生のお子さまのように走るのができない、苦手、走ってもすぐに止まってしまうなどの反応も「発達性協調運動障害(DCD)」からきています。

発達性協調運動障害(DCD)は、子どもの約5~6%に影響を及ぼす発達障害で、注意欠陥多動性障害(ADHD)とほぼ同等の割合です。自閉症スペクトラム障害(ASD)の発症率よりも高い割合でそれだけ抱えている子どもが多いのです。

発達性協調運動障害(DCD)の小学1年生がうまく走るために

発達性協調運動障害(DCD)の小学1年生のあなたのお子さまが走れるようになるために、走るという動作について考えてみましょう。

ポイント

歩くや走るという行為は、私たちが生まれながらにして自然に行うもので、特に教わる必要はありません。

最初は自己流で走り始めます。ある時点から、時間を計ったり競争したりすることによって、走る速さに注目することになります。そして、どうすれば速く走れるようになるかを考えるようになります。

ここまでは、正常に発達できる子どもが走ることを経験するプロセスです。

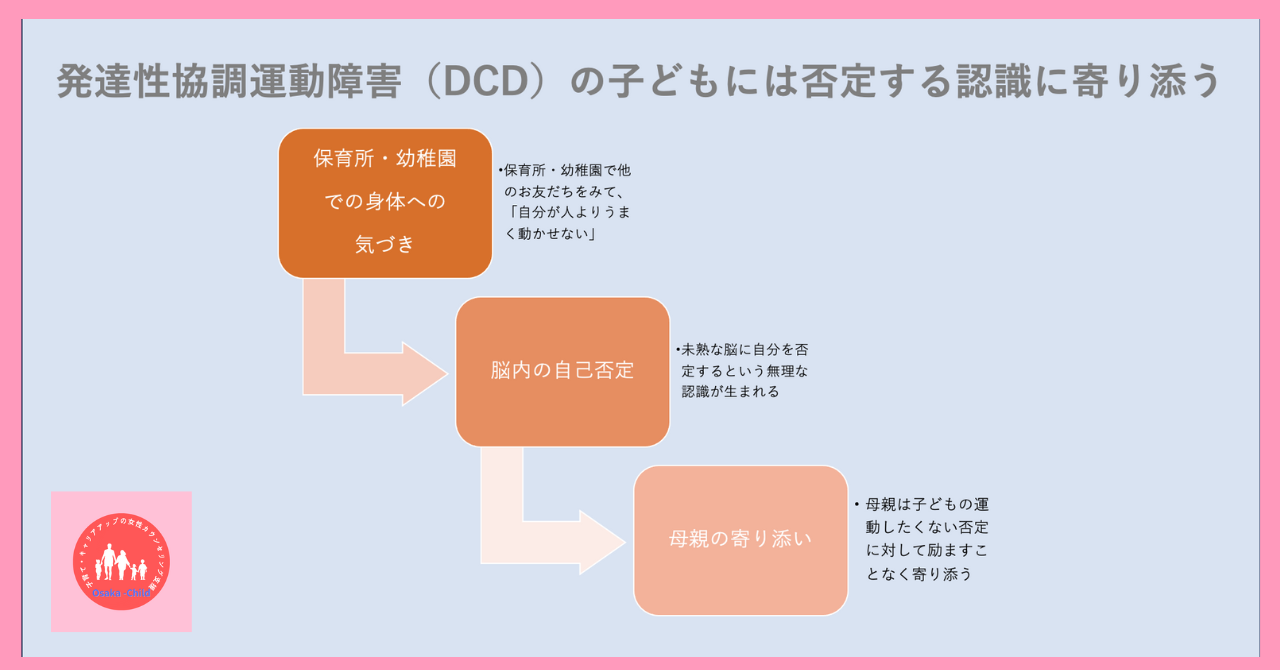

発達性協調運動障害(DCD)のお子さまは脳の特性を見ていく必要があります。乳児期から幼少期に、子どもは自分の身体の動きにくさを感じています。最初は感覚レベルです。そこから保育所、幼稚園に行くようになると、体育という同じクラスの子どもたちと同じアクティビティをするようになります。そこで、気づきます。

「自分は、他のお友だちよりもうまくできない」

本来、幼少期に経験する必要のない認識であり、正常に発達した子どもはそこまで人と比べることはしません。発達性協調運動障害(DCD)のお子さまは、小学1年生になるまでに、まだ経験しなくていい経験をしてしまっています。

ポイント

つまり、発達性協調運動障害(DCD)のお子さまは身体を人前で動かしたいとは思っていないのです。

母親のあなたができるのは、走れないと認識する自分の存在、身体を否定するココロに寄り添ってあげましょう。「〇〇くん(ちゃん)は走りたくないんだね」と無言で受け入れます。そこで「あなたもやればできるよ」とは言ってあげないようにします。もし励ましてしまうと、発達性協調運動障害(DCD)のお子さまは余計走ることを否定し、他のお友だちと遊びたくない気持ちになっていきます。

走るという行為は、ほとんどのスポーツに共通する基本的な運動です。バスケットボール、サッカー、野球など、多くのスポーツでは走ることが不可欠です。走り方を正しく身につけることで、高度な技術を磨く基盤を築くことができます。

スポーツ選手の中でも、正しい走りの姿勢を保ち、体を効率的に動かす能力を持つ人々は、高度な技術を持っていることが多いです。

発達性協調運動障害(DCD)の小学生が速く走るために

発達性協調運動障害(DCD)のお子さまは、子どもの速さについて諦めてしまいます。そもそも走ることをしたくないと思っているのですから。しかし、正しい走り方やコツを知れば、どんな人でも速く走れるようになります。発達性協調運動障害(DCD)のお子さまのお子さまも同じです。

正常に発達する子どもでも、走るのが速い遅いがあるように、身体や環境からの要因によって走るスピードは変わってきます。

ポイント

発達性協調運動障害(DCD)のお子さまは、まずは自分の身体内の感覚からの情報を磨くことが最優先です。

発達性協調運動障害(DCD)のお子さまは固定感覚のインプットとアウトプットに差異があるからです。たとえば、右足の裏からの感覚情報が脳内でうまく伝わらず、脊髄におりてくるのが遅くなります。だから左足のステップがうまく出せません。1度走ると、脊髄からのリズム(CPGシステム)によって、脳内まで足の感覚情報をもらわなくても、脳で予測したデータが脊髄に一時的にメモリされて、脊髄内でステップ出せるのです。

発達性協調運動障害(DCD)のお子さまは、この脊髄でのやり取りがむずかしく、脳内で毎回足からの情報を待つことになっているのです。

ポイント

発達性協調運動障害(DCD)のお子さまが速く走るためには、その場での足の感覚を連続的に繰り返すことです。

地面に円を描いて、そこの中でジャンプしたり、ジャンプしながら回ったりします。最初は両足を肩幅にひらいておきますが、次は前後に足をひらいてその場でジャンプをします。

脳内に入る足の情報をシンプルにして、一回一回のジャンプから得られる感覚情報に意識を向けていきます。

発達性協調運動障害(DCD)の小学1年生が速く走るための方法

それでは、発達性協調運動障害(DCD)の小学1年生が速く走るための4つのポイントを見てみましょう。

正しい姿勢を確立する

速く走るためには、もっとも重要なのは適切な姿勢を身につけることです。

ポイント

発達性協調運動障害(DCD)の小学1年生は、姿勢が崩れています。

このときの正しい姿勢とはあなたのお子さまにとっての最適な姿勢です。

ポイント

最適な姿勢は、無意識にコントロールできる身体の足から頭までの、直線にちかい整列です。

正常に発達する子どもは、日常生活で必要な姿勢制御を環境からの情報と身体の感覚とむすびつけて覚えていきます。発達性協調運動障害(DCD)のお子さまには、走る前に足の裏から上に小さく引き上げられているイメージをもたせてあげましょう。お子さまとあなたが公園で遊びを通じて走らせるときには、走りだす前に「体幹を触れてあげて、脊椎(背骨)を真上に引き上げる感覚を入れる」ようにしましょう。そうすると、足の裏の感覚が重力にあった、垂直方向に入ってきます。この身体の準備によって、一歩目の軽さ、スムーズさを体感できます。

正しい腕振りの重要性

お子さまの姿勢がわかってきて、一歩目の走りやすさに気づけたなら、次が腕の振り方に入ります。

発達性協調運動障害(DCD)のお子さまの走るときの腕の振り方

- 手は軽く握る程度で

発達性協調運動障害(DCD)のお子さまは、体幹が弱いため大脳皮質から意図的に作る認識にたよるため、握りしめています。グーやパーに握るのではなく、軽く握る程度がベストです。 - 腕は力を抜いて自然に構える

発達性協調運動障害(DCD)のお子さまは、体幹の不安定によって、両肩があがるか、骨盤を引きあげて、脇腹の距離に左右差が出ています。足の裏から垂直に引き上げるイメージを保ったまま、肩を楽にするように伝えましょう。肩を上げないように、腕を力を抜いて自然に構えます。走る際も腕の力を抜くことを心がけましょう。 - 脇をしめて前後に振る

手を横に振らず、体のブレを防ぐために脇をしめて前後に振ります。発達性協調運動障害(DCD)のお子さまはこのフェーズが苦手です。イメージできません。どちらかの腕は触れていないか、脇がひらいたまま、固定されています。脇を締めてというと、ずっと締めたまま力を入れ続けるので、あなたが上腕(肘から肩のあいだ)にふれてあげて、脇が自然に締まり、前後にふると足の動きがつながってくるように伝えてあげましょう。

正確な足の動きの習得

次に、正しい足の動きに焦点を当てましょう。

メモ

- 三角足の練習

速く走るために重要なのは、三角足の形を身につけることです。軸足を伸ばし切らず、少し膝を曲げ、もう片方の足の膝と足首の角度を約90度に保ち、くるぶしは軸足の膝の少し下に位置させる姿勢が必要です。しかし、発達性協調運動障害(DCD)のお子さまは、この状態が作れません。毎回ステッピングを意図的に行なうため、バラバラです。三角足を感覚で感じる経験をふやします。そのためには、あなたがいっしょに走ってあげて、肩に手をふれてあげて、適切なステップできるように感覚を入れてあげましょう。

- もも上げ練習

もも上げ練習は関節の可動域を広げるのに役立つ運動です。しかし、発達性協調運動障害(DCD)のお子さまは、運動する機会は少ないため、股関節、脊柱の可動域が小さくなっています。まずは、あお向けに寝てもらい、あなたが片足ずつ、膝を曲げて、股関節の方に、胸に膝を近づけるような動きを入れてあげましょう。

- スキップ運動

スキップ運動は速く走るための効果的なトレーニングです。しかし、発達性協調運動障害(DCD)のお子さまはスキップができません。リズムに合わせて、交互に足を出せません。同じ足が連続することが多いです。リズムに頼らずに、2、3歩のスキップをしてはとまります。適切でないスキップをさせないようにしてください。2、3歩のスキップをしては、すぐに反対を向き、2、3歩のスキップをします。

スタートとゴールの改善

発達性協調運動障害(DCD)のお子さまが走りやすくするための4つ目のポイントは、スタート時とゴール時の走り方を向上させることです。これだけでもタイムが向上します。ここでは、スタンディングスタートの場合を考えてみましょう。

スタンディングスタートの適切なとり方

- 足の確認

両足をそろえ、体を前に倒し、自然に前に出る足を後ろ(軸足)に置きます。発達性協調運動障害(DCD)のお子さまは、利き足がつかめていないため、「好きな足を前にして」と言ってあげましょう。つま先は楽な方向に向けます。 - 手の確認

手と足を交互に出しましょう。発達性協調運動障害(DCD)のお子さまは、同じ側の手と足が出ていることが多いです。意図的に腕を動かそうとするからです。わかりにくいときは、振るのをやめてもらいそのまま走るのと、腕を振って走るのはどっちが走りやすいのかを、お子さまのセンスに聞いてみましょう。 - 前傾姿勢で

体重を前足にかけ、かかとを浮かせた状態にしましょう。体重のバランスは前8、後ろ2ぐらいが最適です。しかし、発達性協調運動障害(DCD)のお子さまはうまくつかめません。かかとを浮かせて走りはじめると、そのままつま先のみで走っていきます。これだと足の裏で体重移動が適切にできません。走りだす前に、あなたが体幹(肋骨付近を後ろから)ふれてあげて、ややつま先よりでかかとにも体重がかかる重心を見つけてあげてください。 - 目線の位置

あごを引き、目線は2~3m前の位置を見つめます。スタート合図後は徐々に目線を上げていくことを心がけましょう。しかし、発達性協調運動障害(DCD)のお子さまはうまくできないので、走りはじめる前に、あごを引いたり、緩めたり、何度かやってみて、首の筋肉が硬くならないようにしてみてください。 - スタートの合図

スタート合図は目ではなく、耳で反応しましょう。目で確認すると姿勢が崩れやすく、遅れてしまうことがあります。しかし、発達性協調運動障害(DCD)のお子さまは耳に意識を向けると、足を出すタイミングが遅くなります。そのために、体幹(身体の中心)にあなたが軽くたたいたら走りはじめてといってあげましょう。 - ゴール時の注意点

ゴールを意識しすぎると姿勢が崩れたり、逆に力が抜けてペースが落ちたりします。ゴールラインを踏むことを目指すとブレーキがかかります。しかし、発達性協調運動障害(DCD)のお子さまはうまくできないので、感覚が取れなくなった時点で走るのを終わるようにしましょう。

発達性協調運動障害(DCD)は乳幼児からあらわれている

発達性協調運動障害(DCD)は、乳児期からその特徴が観察され、赤ちゃんの時から子育てにむずかしさを感じます。

あなたのお子さまは小学1年生ですが、赤ちゃんだったときに身体の動きにぎこちなさはありませんでしたか?

座り方に不安定さがあったり、ハイハイに左右差があったり、レゴのようなブロックをうまく組み立てられず、イライラして投げたなど。

あなたは毎日の子育てに必死で、子どもの動きに意識が向かなかったですよね。そんな状況で、なかなかわかる母親はいないものです。

では、ここからは乳児期、幼少期、あなたのお子さまの小学生である学童期、さらに大人になってから発達性協調運動障害(DCD)の運動機能としてあらわれやすい特徴をまとめてみていきます。

発達性協調運動障害(DCD)の初期の兆候

発達性協調運動障害(DCD)は、乳児期に最初の反応が見られます。

ポイント

たとえば、授乳時にむせたり、寝返りやはいはいの運動を発達過程で、重力下という自然環境に身体が適応して達成できることが遅れます。

DSM-5(精神疾患の診断・統計マニュアル第5版)によれば、「症状の始まりは発達段階早期である」と説明されています。実際、発達性協調運動障害(DCD)の子どもを育てる母親は、乳児期(0才~1才)に「うちの子、発達が遅いのか?」「動作がぎこちないように感じる」といった不安や育てにくさを経験しています。

ポイント

しかし、母親も子どもを客観的に見ることができず、子どもの健診で小児科医や保育士に話せないものです。

子どもは運動以外の機能ははたせているので、そこまで子どもの脳に何かあると母親は考えることができません。私たちが子育て支援する発達性協調運動障害(DCD)のお子さまは、健診で引っかかることはなかったと母親は話されています。

乳児期の発達性協調運動障害(DCD)の特徴をチェック

乳児期に見られる発達性協調運動障害(DCD)の特徴のチェックリストです。

乳児期の発達性協調運動障害(DCD)の特徴

- 飲み物や食べ物をのみ込むのが難しく、頻繁にむせる

- 筋肉の緊張が低く、体がグラグラし、ゆれているように見える

- 寝返りをうつことが難しく、眠りが浅くなる

- 座っている際の安定感がなく、座る姿勢に左右のバランスに差がある

- はいはいの発達が遅れ、左右の動きにアンバランスが見られる

- 歩行の発達が難しく、歩き方に左右の違いがある

- 体の重心が安定せず、バランスを取りにくい

あなたのお子さまはどうでしたか?お子さまが赤ちゃんのころにみられましたか?

あなたのお子さまは小学1年生ですが、上記の特徴が乳児期に見られ、まだ小児科に相談していないのなら、今から相談してください。

幼児期における発達性協調運動障害(DCD)の特徴

幼児期(2才~5才)には、さまざまな動きがぎこちなく見え、同時に「不器用さ」も目につくことがあります。運動スキルの習得するスピードには大きな個人差があり、また、他の要因(筋肉や神経の疾患など)が原因となっている場合もあります。

ポイント

5才未満で発達性協調運動障害(DCD)と診断されることはほとんどありません。

幼児期に見られる発達性協調運動障害(DCD)の特徴をチェック

以下は、幼児期に見られる発達性協調運動障害(DCD)の特徴のチェックリストです。

幼児期の発達性協調運動障害(DCD)の特徴

- 塗り絵を綺麗に塗るのが難しく、道具の使い方が上手くない

- スプーンやコップなどの道具を適切に扱うのが難しい

- 階段を上り下りするのが不得意、つま先がひっかかってしまう

- 三輪車に乗ることが難しく、操作がうまくできない

- ボールや遊具で遊ぶのがうまくできず、上手に遊べない

- ジャンプすることができない、ぎこちない

- 話すときの発音や滑舌が悪い

あなたのお子さまは小学1年生ですが、上記の幼児期の特徴はどれぐらいありましたか?

また思い返してみましょう。

学童期における課題と自己肯定感の影響

学童期になると、学校生活においてさまざまな活動にむずかしさに直面します。その結果、うまくいかない自分に自信がなくなり、「そんな自分を他の生徒がどう見るだろう?」と他者の目を気にしてしまいます。その結果、脳内のアドレナリン、ドーパミンがたくさん分泌され、ストレスが高い状態になり、自己肯定感が低下しやすくなります。

小学校に入ると、授業を受けるだけでなく、集団での生活も増え、より高度な「協調」が求められる場面が増えます。

ポイント

しかし、体の協調が難しいため、粗大運動や手と目の協応を必要とする遊びやスポーツ(ダンス、球技、縄跳び、鉄棒などの体育の授業で行われる運動など)に取り組みたくなくなり、体を動かす機会が減少します。

協調能力は、字を見て短期記憶にインプットして、記憶に残すことにもかかわります。

ポイント

発達性協調運動障害(DCD)をかかえていると、学習障害(LD)ではないのに、学校での勉強についていけない子どももたくさんいます。

脳の発達によって、身体の姿勢の安定や協調性は幼少期までに獲得するのが前提です。脳の発達心理のフェーズからも自然ですし、学校環境という教育を受けるフェーズでも同じです。身体の姿勢の安定がないと、脳は教育を受けて知性にかかわる神経系をはたらかすよりも姿勢の安定に使われてしまうからです。

学童期における発達性協調運動障害(DCD)の特徴をチェック

以下は、学童期に見られる発達性協調運動障害(DCD)の特徴をチェックリストです。

学童期の発達性協調運動障害(DCD)の特徴

- 体育の授業が先生のいわれたタスクをうまくこなせない

- 字を上手に書くのが難しく、自分も他者も読めない字になる

- 文具や楽器を上手に扱えずに授業でついていけない

- 授業中にきちんと座っていられず、姿勢を維持するのが難しい

- 決められた時間内に着替えたり、給食を食べ終えたりできない

あなたのお子さまは、これから学童期ですね。小学生ではたくさんの協働させるタスクがたくさんあります。

ポイント

その結果、日常生活を生きやすくしたり、未来で自己実現させるセンスを磨く時期です。

そのためにも、発達性協調運動障害(DCD)に気づき、今からできることをお子さまの身体にスモールステップで実施したいですね。

学童期における発達性協調運動障害(DCD)から生じる精神的な問題

発達性協調運動障害(DCD)に苦しむ学童期(6才~15才)の子どもたちには、以下のような問題が現れやすいです。

発達性協調運動障害(DCD)の情緒的・行動的な問題

情緒的・精神的な問題

- 自己評価や自己肯定感が低下しやすく、友だち関係がうまく築けない。

- 学習意欲が低くなり、学校の勉強が嫌いになる

- できないことが他の生徒からのいじめの対象になりやすい

- 不登校になり、引きこもりにつながりやすい

身体的な問題

- 肥満など

これらの問題は子どもから母親に相談することはほぼありません。身体の動きは無意識下で覚えていくからです。子どもたちが気づくのは、「他の友だちはできるのに、自分だけできない。もう学校の授業受けたくない」という認識からです。

青年期以降の二次障害予防に

DSM-5(精神疾患の診断・統計マニュアル第5版)によれば、「長期間にわたって改善する可能性はあるが、50~70%の子どもが青年期にも協調運動の問題を抱え続ける可能性がある」とされています。したがって、発達性協調運動障害(DCD)は大人になっても頻繁に持続し、これが社会参加、職業選択、自尊感情の低下などに影響を及ぼし、うつ病や不安障害などの二次障害を引き起こしやすくなります。

あなたのお子さまは小学1年生ですが、今の状態でも脳に負担はかかっています。自分ができないことがあると認識するためです。無邪気に、無の精神状態で取り組めるのが小学生です。今のうちから、運動スキルを上げるか、子どもに対する精神的な受容をしてあげましょう。

株式会社OsakaChildのオープンダイアローグと対話が分かる関連記事

青年期・成人期における発達性協調運動障害(DCD)の特徴をチェック

以下は、青年期以降の発達性協調運動障害(DCD)に関連する特徴をチェックリストです。

青年期以降の発達性協調運動障害(DCD)の特徴

- ひげ剃りやメイクアップに苦手意識がある

- 料理の手際が悪く、スムーズに進まない

- 車の運転が得意ではない

- キーボード入力がスムーズに行えない

小学生のお子さまをうまくサポートできると、上記のような大人になってから、日常生活で苦手なことをなくせます。小学生から大人になったあとのイメージはなかなかできません。身体機能を高めるには、小学生までです。脳が成熟するため、新しい感覚(センス)を活かしにくくなります。だから、今のうちです。 「自分にはできない」から 「自分にもできる」への変化を促しましょう。

ママやパパができること

日本では発達性協調運動障害(DCD)の認知度がまだ低いため、母親が知っておいて欲しいことがあります。

ポイント

発達性協調運動障害(DCD)の子どもの行動を誤解せず、「なまけている」「やる気がない」「努力不足」「親のしつけの問題」などと判断しないようにしましょう。

このような誤解がからかいやいじめの対象になったり、効果のない練習を何度もさせられたりする原因になります。他の子どももまだ脳の発達過程にあるため、一度描いた印象を修正する認識スキルはありません。いじめまではいかなくても、付き合いたくない、付き合いにくい、遊びたくないと思うのが子どもの心理です。

母親であるあなたが理解してほしいことは、子どもの極端な「不器用さ」がなまけや努力不足ではなく、脳機能の発達に関連する問題であることです。

ポイント

発達性協調運動障害(DCD)による協調の問題は、子どもの認知能力、学習、情緒的側面、社会性、自尊感情に影響を与えるので、子どもがどの要素でむずかしくなっているかを理解してあげてください。

そして、医療や療育の専門家と協力して、子どもに適切な治療や支援を提供できるように考えてみてください。

発達性協調運動障害(DCD)の小学1年生が走れるようになるための脊髄CPGシステムの最新研究論文

参考

- Guertin PA, Steuer I. (2009) - "Key central pattern generators of the spinal cord." J Neurosci Res. This review discusses the central pattern generators in the spinal cord, emphasizing their key roles in generating rhythmic motor activities. PubMed

- Minassian K, Hofstoetter US, Dzeladini F, Guertin PA, Ijspeert A. (2017) - "The Human Central Pattern Generator for Locomotion: Does It Exist and Contribute to Walking?" Neuroscientist. This paper discusses the existence and contribution of the human central pattern generator to locomotion. PubMed

- Arshavsky I, Deliagina TG, Orlovsky GN. (2015) - "[Central Pattern Generators: Mechanisms of the Activity and Their Role in the Control of "Automatic" Movements]." Zh Vyssh Nerv Deiat Im I P Pavlova. This review covers the mechanisms of CPG activity and their role in controlling automatic movements. PubMed (Note: This paper is in Russian)

- Stein PSG. (2018) - "Central pattern generators in the turtle spinal cord: selection among the forms of motor behaviors." J Neurophysiol. This paper examines CPGs in the turtle spinal cord, highlighting their role in selecting among different motor behaviors. PubMed

- Butera RJ, Rinzel J, Smith JC. (1999) - "Models of respiratory rhythm generation in the pre-Bötzinger complex. II. Populations of coupled pacemaker neurons." J Neurophysiol. This research models the respiratory rhythm generation, focusing on the pre-Bötzinger complex. PubMed

- Silberberg G, Gupta A, Markram H. (2002) - "Stereotypy in neocortical microcircuits." Trends Neurosci. This study examines stereotypy in neocortical microcircuits, providing insights into repetitive patterns of neural activity. PubMed

- Douglas RJ, Martin KAC. (2004) - "Neuronal circuits in the neocortex." Annu Rev Neurosci. This review discusses the neuronal circuits in the neocortex, offering a comprehensive overview of their structure and function. PubMed

- Lorente de Nó R. (1938) - "Analysis of the activity of the chains of internuncial neurons." J Neurophysiol. This classic study analyzes the activity of neuron chains, contributing to the foundational understanding of neuronal communication. Google Scholar

- Ahmed B, Anderson JC, Douglas RJ, Martin KAC, Nelson JC. (1994) - "Polyneuronal innervation of spiny stellate neurons in cat visual cortex." J Comp Neurol. This research explores the polyneuronal innervation of neurons in the cat visual cortex, shedding light on complex neural networks. PubMed

- Butera RJ, Rinzel J, Smith JC. (1999) - "Models of respiratory rhythm generation in the pre-Bötzinger complex. I. Bursting pacemaker neurons." J Neurophysiol. This paper presents models for respiratory rhythm generation, focusing on bursting pacemaker neurons in the pre-Bötzinger complex. PubMed

まとめ|DCD支援への道筋:不安から成長へ

発達性協調運動障害(DCD)を抱える子どもたちは、運動や日常生活の動作に苦労することが多く、周囲との差に悩むことも少なくありません。しかし、この記事を通して、発達性協調運動障害(DCD)に対する理解を深め、子どもたちが直面する課題に対処するための具体的な支援方法を学ぶことができました。理学療法、作業療法、言語療法など、子どものニーズに合わせた療育プログラムを組み合わせることで、子ども自身が「できるようになりたい」と思うことに焦点を当てた活動指向型・参加指向型アプローチは、発達性協調運動障害(DCD)の子どもたちを支える上で非常に効果的です。また、身体機能を強化するための体幹や上肢の安定性を高めるアプローチも、彼らの能力向上に不可欠です。

さらに、40代の母親が直面するであろう子育ての不安や悩みに対し、Osaka-Childカウンセリング支援事業は、専門家によるカウンセリングや療育プログラムを通じて、家族一丸となって子どもの「できない」を「できた!」に変えるサポートを提供しています。適切な介入と愛情深いサポートを受けることで、子どもたちは自信を持って困難に立ち向かうことができ、親子の絆も一層深まるでしょう。

この記事を読み終えた今、発達性協調運動障害(DCD)の子どもたちへの理解が深まり、彼らが社会の中で自分の居場所を見つけ、自立していくためのサポートをする準備ができたと感じていただけたなら幸いです。発達性協調運動障害(DCD)の子どもたちも、適切な支援と理解ある環境のもとであれば、自分の可能性を十分に発揮し、輝く未来を手に入れることができます。Osaka-Childでは、その旅を共に歩むための支援を心から願っています。

株式会社OsakaChildの発達障害が簡単にわかる関連記事

40代母親の子育てにくさの発達障害とは?種類、症状、進路選択・最適な登校方法を解説

発達障害の症状を40代母親に理解できるように分かりやすく解説|株式会社OsakaChild発達支援

不登校と発達障害の両方を抱える子どもたちへの支援策:個別のニーズに合わせたアプローチ

発達障害・グレーゾーンの子どもが不登校に|40代母親が知っておく原因、対応策、そして未来への道筋

中学生の発達障害を理解して40代母親の育てにくさ克服!勉強の遅れの最適な対応解説

中学生の発達障害の特徴とは?40代母親が子どもに合わせた最適な関わり方を理解できる

中学生の無気力、背後にある発達障害|40代母親が知るべきポイントと対策

発達障害を持つ中学生女子の特徴を医師監修で解説|最適な関わり・療育を知ろう

発達障害の思春期の子どもへの最適対応とは|親子関係に起こりやすいすれ違いを解く

発達障害の思春期の子どもへの最適対応とは|親子関係に起こりやすいすれ違いを解く

発達障害の子どもの運動すると脳の育ちに良い作用を生む理由【40代母親対象 専門小児科医監修】

発達障害を抱える女性の年齢別特徴とは|各年代で起こる生きづらさと解決法を解説

子どもの発達障害の年代別特徴を解説|乳児期・就学期・思春期に分けて考える

発達障害の中学生への復学につながる最適な学校対応とは|「合理的配慮」と現実的療育の解説

40代母親が知っておきたい幼児期の発達障害の特徴とは?1歳2歳3歳を細かく解説【小児科医監修】

1歳児~2歳児のできることを5分でチェック|発達障害の不安がある40代母親に解説【小児科医監修】

発達障害の子どもの人生をライフステージから考えた個人に合った最適な支援方法

子どもが発達障害かなと思った時の相談先・医療的診断の流れとは|株式会社OsakaChildの発達障害支援

自分の子どもが発達障害では?と感じたときにすぐに行くべき相談先と診断内容とは

発達障害治療に朗報!オキシトシンの効果とは?最新研究からの示唆

40代母親の5歳の子どもの育てにくさは発達障害?カンタンにできるチェックリスト解説【小児科医監修】

5歳の子どもの育てにくさは発達障害の中のDCD|乳幼児期で見られた特徴を解説【小児科医監修】

株式会社OsakaChildのADHDが簡単にわかる関連記事

ADHDとは?40代母親が理解できるその種類、症状、原因と効果的な接し方の全てを解明!

ADHDの子どもを不登校の原因と対応によって最短復学につなげる

子供のADHDと不登校に向き合う母親へのアドバイス:効果的なサポート方法とは

子どものADHD(注意欠如・多動症)とは?原因、症状、そして40代母親ができる対策と対応

ADHD発症の原因は家庭環境にあるの?経済的事情や父親の年齢など科学的に解説

【早期対応】ADHDの原因が母親の遺伝の確率は約70%|隠れADHDが母親に存在

ADHD(注意欠陥・多動性障害)の原因が妊娠中の母親の生活習慣に関係|妊娠中から考えよう

ADHDを抱える方が疲れやすい原因とココロとカラダが軽くなる対処法を徹底解説

ADHDの原因に遺伝の可能性はまだ未知|子どもの特徴が似ているなら遺伝も

ADHDの疑いがあるなら診断は病院?改善できる病院選びのポイントを解説

ADHDの症状の多動症とは?ADHDの子どもの子育てを育てやすく最適化に

ネットバンキングのご利用で、今すぐ開始することが可能です。

株式会社OsakaChildの発達性協調運動障害(DCD)の子どもを抱える40代女性のカウンセリングを受ける

株式会社Osaka-Childの発達性協調運動障害(DCD)の子どもの子育てに悩む40代女性のカウンセリングで心理システムの問題を共に解決し生きづらさを克服するサポート

子育ての真っ最中で、仕事と家庭の間で揺れ動いている女性の皆さんへ。私たちのカウンセリングサービスは、あなたのためにあります。もし心の中で悩みや生きづらさを感じている場合、それは特別な心のケアが必要な証拠です。株式会社Osaka-Childとして、日々の生活で直面している困難を理解し、その解決をサポートします。

私たちは、あなたが人生の困難に立ち向かう勇気を見つけるための安全な空間を提供します。当社のプロフェッショナルなカウンセラーは、あなたの問題や感情に深い理解を持ち、あなたを尊重します。ここでは、あなたの気持ちを自由に表現し、過去の影響から解放され、自分自身を再発見することができるでしょう。

カウンセリングは、心理システムの問題を共に解決するための有力な手段です。私たちのカウンセリングでは、まずじっくりとあなたのお話を聴きます。過去の経験やトラウマ、日常生活でのストレスなど、あなたが抱える悩みや心の中での葛藤を理解し、共感します。その後、適切なカウンセリング技法を用いて、心の中のブロックを取り除き、自分自身と向き合い、成長するためのサポートを行います。

初めての方でも、私たちのサービスを利用することはとても簡単です。当社のウェブサイト上で、カウンセリングセッションの申し込みをすることができます。また、具体的な問い合わせや不明点がある場合は、お気軽に当社までメールをお送りください。

心の中で抱える悩みや生きづらさに苦しんでいるなら、あなたは一人ではありません。株式会社Osaka-Childは、あなたが自分自身の価値を見つけ、生活の質を改善するためのサポートを提供します。カウンセリングを通じて、あなたがより健康的で充実した人生を歩む手助けをいたします。

カウンセリングのプロセスは、あなたの個別のニーズや目標に合わせてカスタマイズされます。私たちは、あなたが心地よく感じるペースでサポートを提供し、尊重と信頼の関係を築くことを大切にしています。カウンセリングを通じて、自己理解を深め、心の中の問題を克服し、より充実した人生を築いていきましょう。

あなたが心の支えを必要としているなら、ぜひ株式会社Osaka-Childのカウンセリングにお越しください。私たちがあなたの側にいて、共に問題を解決し、より健康で幸せな未来を築くお手伝いをいたします。一歩踏み出す勇気を持ってください。私たちと一緒に、新しい人生の扉を開いてみましょう。

小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援事業をする株式会社Osaka-Childとは?

【 復学率100% 】小中学生復学支援Osaka-Childの支援策とは?

こちらもCHECK

-

-

【 復学率100% 】小中学生復学支援Osaka-Childの支援策とは?

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

【堺市】不登校の子どもをサポートする!Osaka-Childのカウンセリング支援

こちらもCHECK

-

-

【堺市】不登校の子どもをサポートする!Osaka-Childのカウンセリング支援

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 Osaka-Childは、堺市にある不登校の子どもたちとその家族を支援するカウンセリ ...

続きを見る

復学支援の専門家が教える、家庭学習支援のポイントと効果的な学習方法

株式会社Osaka-Childの心理技法・心理検査一覧

株式会社Osaka-Childの障害一覧

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:母親のメンタルサポート

支援内容

1. オキシトシン分泌促進で子どもに接する母親の専門的なカウンセリング

2. 胎児期から乳児期のオキシトシン分泌状態の再経験

3. 母親の子育ての疲れやストレスの軽減

4. 母親の胎児期・幼少期の体験のインナーチャイルドの修正

5. 母親の親子関係をカウンセリングにより気づかせる

6. カウンセリングによって母親の生き方を主体性を持たせる

7. 幼少期に得られなかった愛着の再構築

8. 個人に合った最適な心理システムの再起動

9. 母親を子どもの親から一個人としての存在の獲得

10. 愛着育成による自己肯定感の向上

11. 人生軸上でインストールした感覚ー認識の空洞化

母親のメンタルサポートの具体的なアプローチ

株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学支援の一環として、母親のメンタルサポートを提供しています。以下に、具体的な支援内容を説明します。

- オキシトシン分泌促進で子どもに接する母親の専門的なカウンセリング オキシトシンは愛着や絆の形成に関与するホルモンであり、母親と子どもの関係を深める重要な役割を果たします。カウンセリングにおいては、母親がオキシトシン分泌を促進する方法や子どもとの関わり方について学びます。

- 胎児期から乳児期のオキシトシン分泌状態の再経験 母親が胎児期から乳児期の自身のオキシトシン分泌状態を再経験することで、子どもとの関係性や愛着形成に関する理解を深めます。これにより、母親はより適切な愛着行動を身につけ、子どもの安定した成長を支援します。

- 母親の子育ての疲れやストレスの軽減 子育てにおける疲れやストレスは母親のメンタルヘルスに大きな影響を与えます。専門的なカウンセリングにより、母親の疲れやストレスを軽減し、心の健康を保つための具体的なケア方法を提供します。

- 母親の胎児期・幼少期の体験のインナーチャイルドの修正 母親の胎児期や幼少期におけるトラウマや負の体験は、子育てに影響を及ぼすことがあります。カウンセリングにより、母親は自身のインナーチャイルド(内なる子どもの存在)の修正を通じて、子育てにおける負のパターンを変容させます。

- 母親の親子関係をカウンセリングにより気づかせる 母親の親子関係に潜むパターンや影響をカウンセリングを通じて明示し、母親自身がその関係性に気づくことを支援します。これにより、母親はより良好な親子関係を構築し、子どもの成長を促進します。

- カウンセリングによって母親の生き方を主体性を持たせる 母親が自身の生き方を主体的に選択し、子どもとの関係性をより意識的に築いていくことを支援します。母親の個別のニーズや目標を考慮し、適切なカウンセリングプランを策定します。

- 幼少期に得られなかった愛着の再構築 母親が幼少期に得られなかった愛着を再構築することで、自己肯定感や安心感を向上させます。カウンセリングにおいては、母親が自身の愛着スタイルや関わり方を理解し、健全な愛着関係の構築に向けた具体的なアプローチを身につけます。

- 個人に合った最適な心理システムの再起動 母親の心理システムの再起動により、ストレスへの対処能力や情緒調整能力を向上させます。カウンセリングにより、母親は自身の心理的な困難や制約を克服し、より健康的な心の状態を取り戻すことができます。

- 母親を子どもの親から一個人としての存在として認識 母親が自身を単に子どもの親としてではなく、個別の存在として認識することを支援します。母親の自己アイデンティティや自己実現の重要性を再確認し、自己成長とバランスの取れた生活を促進します。

- 愛着育成による自己肯定感の向上 母親が子どもとの愛着関係を育むことで、自己肯定感や自己価値感を向上させます。カウンセリングにおいては、母親が愛着行動やコミュニケーションスキルを向上させるための具体的な手法やアドバイスを受け取ります。

- 人生軸上でインストールした感覚ー認識の空洞化 母親が人生軸上で自身の感覚や認識を見つめ直し、新たな視点や意味づけを行うことを支援します。これにより、母親はよりポジティブな心理状態を持ち、子どもとの関係や子育てにおいてより健全な選択を行うことができます。

具体的な支援内容として、母親は定期的なカウンセリングセッションを通じて自身のメンタルヘルスや子育てに関する課題を共有し、カウンセラーとの対話やアドバイスを受け取ります。また、母親には日常生活におけるストレス管理や自己ケアの方法、感情の調整やコミュニケーションスキルの向上など、実践的なツールや戦略が提供されます。

大阪の不登校カウンセリング|40代の母親が必知!子供の不登校を解決する支援方法と専門家のアドバイス

こちらもCHECK

-

-

大阪の不登校カウンセリング|40代の母親が必知!子供の不登校を解決する支援方法と専門家のアドバイス

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 子供の不登校は多くの40代の母親にとって深刻な悩みです。その解決には適切な支援方法と ...

続きを見る

【40代母親からの第一歩】不登校問題解決への道と専門カウンセリングでの導き

こちらもCHECK

-

-

【40代母親からの第一歩】不登校問題解決への道と専門カウンセリングでの導き

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 40代の母親が抱える不登校問題は深刻な課題です。子どもの不登校により家庭や学校の関係 ...

続きを見る

【幸せホルモン】オキシトシンの増やし方12選|瞑想やマインドセット・身体調整が効果的

不登校の原因を知る方法!40代の母親が的確にサポートする方法とは?

中学生の不登校の原因は母親にあった!母親へのカウンセリングで復学につなげる

【40代子育ての悩み】不登校の原因を解明!不登校になる子の親の特徴と改善策

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どものカウンセリング

支援内容

1. 不登校の子どもが抱えるココロの動きの促進

2. 幼少期の負の体験の心理システムの循環

3. 親子関係による負の自己イメージの軌道修正

4. 学校環境での存在価値の促進

5. 過去ー現在ー未来の時間軸の自然循環

6. 幼少期に遺伝的にもっているエネルギーの再生成

7. 学校環境で経験した負の要素への関わり

8. 学校環境で作られた他者との競争原理の滅尽

9. 母親では得られなかった愛着をカウンセラーとの共有で再獲得

10. 幼少期のゼロベースでの人間像への気づき

11. 負の心理システムで構成された世界観の抑制

不登校の子どものカウンセリングの具体的なアプローチ

- 不登校の子どもが抱えるココロの動きの促進 不登校の子どもは心理的な負担を抱えている場合があります。私たちは、子どものココロの動きを理解し、彼らが抱える不安やストレスを軽減するための支援を行います。具体的な方法としては、感情の表現や認識のトレーニング、リラクゼーション技法の導入などがあります。また、子どもが自己理解を深め、自己肯定感を高めるために、自己探索のプロセスにも取り組みます。

- 幼少期の負の体験の心理システムの循環 幼少期に経験した負の出来事やトラウマは、不登校の原因となることがあります。私たちは、そのような負の体験が心理システムにどのように影響を与え、循環するのかを理解し、子どもと共にその解決に向けた取り組みを行います。具体的には、トラウマ解消のための技法や自己発見のプロセスを通じて、過去の負の経験に対処し、新たな自己概念を構築するサポートを行います。

- 親子関係による負の自己イメージの軌道修正 親子関係は子どもの自己イメージに大きな影響を与えます。不登校の子どもにおいては、負の自己イメージが形成されることがあります。私たちは、子どもと親の関係を理解し、親子のコミュニケーションの改善や共感的な対話を通じて、子どもの自己イメージの軌道修正を支援します。親には、子どもの感情や困難に対して理解を示し、受け入れる姿勢を促すためのアドバイスや指導を提供します。

- 学校環境での存在価値の促進 不登校の子どもは学校環境での存在価値や自己肯定感に欠けていることがあります。私たちは、子どもが学校での存在感を取り戻すための支援を行います。具体的には、学校との連携や学校内でのサポート体制の構築を行い、子どもが自分の能力や才能を発揮できる場を提供します。また、学校生活の中での達成感や成功体験を通じて、子どもの自信を育む取り組みも行います。

- 過去ー現在ー未来の時間軸の自然循環 不登校の子どもは、過去の困難や現在の問題に囚われる傾向があります。私たちは、子どもが過去、現在、未来の時間軸を自然に循環できるように支援します。過去の出来事への執着や現在の問題に対する固執を解放し、未来に向けて前向きに取り組むことを促します。具体的な方法としては、目標設定や将来のビジョンの明確化、行動計画の策定などがあります。

- 幼少期に遺伝的に持っているエネルギーの再生成 子どもの行動や感情は、幼少期に遺伝的に受け継がれたエネルギーによって影響を受けることがあります。私たちは、子どもが遺伝的に持っているエネルギーを再生成し、ポジティブな方向へと導くための支援を行います。具体的には、子どもが自己観察や自己理解を深めるプロセスを通じて、自己変容を促すことに焦点を当てます。

- 学校環境で経験した負の要素への関わり 不登校の子どもは、学校環境での負の要素に対して適切に関わることができない場合があります。私たちは、子どもが学校環境での負の要素に対して適切に対処できるように支援します。具体的には、コミュニケーションスキルのトレーニングや問題解決能力の向上を促すプログラムを提供し、子どもが対処方法を見つけられるようにサポートします。

- 学校環境で作られた他者との競争原理の滅尽 学校環境では競争原理が存在し、不登校の子どもにとっては負の影響を与えることがあります。私たちは、他者との競争原理を滅尽し、協力や共感の文化を醸成する支援を行います。具体的には、協調性やチームワークの重要性を学ぶ活動や、他者との比較ではなく自己の成長に焦点を当てる指導を行います。

- 母親では得られなかった愛着をカウンセラーとの共有で再獲得 不登校の子どもの中には、母親からの愛着が不足している場合があります。私たちは、子どもがカウンセラーとの関係を通じて、得られなかった愛着を再獲得できるように支援します。子どもが安心感や信頼感を育み、自己価値感や自己受容感を高めるために、カウンセラーとの関係性を重視したアプローチを取ります。

- 幼少期のゼロベースでの人間像への気づき 不登校の子どもには、幼少期に根付いた人間像や自己イメージに問題がある場合があります。私たちは、子どもが自己観察や内省を通じて、幼少期のゼロベースから新たな人間像への気づきを促す支援を行います。具体的には、自己評価の見直しやポジティブな特性の発見、適応的な思考や行動パターンの構築をサポートします。

- 負の心理システムで構成された世界観の抑制 不登校の子どもは、負の心理システムで構成された世界観を持っていることがあります。私たちは、子どもがそのような負の世界観から抜け出し、ポジティブな視点や心理的な柔軟性を取り戻すための支援を行います。

具体的には、認知行動療法やポジティブ心理学の手法を用いて、子どもの思考や信念の再構築を促し、より健康的な心理システムを構築します。 株式会社Osaka-Childの臨床心理士(カウンセラー・セラピスト・不登校専門カウンセラー)として、私たちは不登校の子どもとその家族に対して、個別に適した支援を提供します。子どもの心の健康を重視し、不登校の原因や状況を的確に把握した上で、専門知識や経験に基づいたアプローチを用いてサポートを行います。私たちの目標は、子どもが健やかな学校生活を送り、自己成長や社会参加の機会を最大限に引き出すことです。

不登校カウンセリングでHSCの子どもを復学支援に|HSCの子どもを持つ40代の母親に向けて

こちらもCHECK

株式会社Osaka-Childのカウンセリング技法

カウンセリングとは?心理システムを正常化して生きづらさを克服する効果最大

-

-

参考カウンセリングとは?心理システムを正常化して生きづらさを克服する効果最大

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

来談者中心療法で心理システムを自然状態にして精神的苦しみを克服|40代女性の生きづらさ克服

-

-

参考来談者中心療法で心理システムを自然状態にして精神的苦しみを克服|40代女性の生きづらさ克服

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

トラウマインフォームドケアをカウンセリングで心理システムの最短正常化に

-

-

参考トラウマインフォームドケアをカウンセリングで心理システムの最短正常化に

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

オンラインカウンセリングのメリット・デメリットを知って手軽に心理システムを正常化する

-

-

参考オンラインカウンセリングのメリット・デメリットを知って手軽に心理システムを正常化する

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

精神分析的心理療法でカウンセリングを実施し心理システムの正常化で生きづらさ克服

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どもの身体調整

支援内容

1. 子どもの姿勢コントロールの修正

2. 姿勢コントロールによる身体アライメント構築

3. 姿勢コントロールから重心作り

4. 学習に不可欠な座り姿勢での姿勢コントロールの促通

5. 姿勢に伴う手の運動構成のバランス

6. 姿勢と視覚・聴覚情報の同期

7. 全身の関節運動・筋肉の出力調整

8. 三半規管や脳神経系の出力の修正

9. ハンドリングによる触覚刺激で感覚系のコントロール

10. 皮ふ刺激によるオキシトシン分泌の促進

11. 皮ふ・筋膜・筋肉・筋肉の長さのセンサーのコントロール

12. 感覚ー認識システム促通から無の状態へのアップデート

13. 身体への関わりによる不足した愛着の向上

14. 負の心理システムで過緊張した筋肉の正常化

15. 負の心理システムから身体への過剰な意識への抑制

不登校の子どもの身体調整の具体的なアプローチ

株式会社Osaka-Childでは、不登校の小中学高校生や発達障害の子どもの復学支援の一環として、身体調整の支援を行っています。以下に、具体的な支援内容を説明します。

- 子どもの姿勢コントロールの修正 子どもの姿勢は、身体の調整や感覚統合に重要な役割を果たします。不適切な姿勢が存在する場合、学習や集中力に悪影響を与えることがあります。私たちは、子どもの姿勢を正しい形に修正し、適切な姿勢コントロールをサポートします。具体的には、姿勢の矯正や筋力トレーニング、姿勢保持のためのエルゴノミクス指導などを行います。

- 姿勢コントロールによる身体アライメント構築 姿勢の改善は、身体のアライメントやバランスの向上につながります。私たちは、子どもの身体アライメントを構築するために、姿勢コントロールのトレーニングを行います。これには、正しい姿勢の保持や身体の軸の調整、バランス感覚の向上などが含まれます。

- 姿勢コントロールから重心作り 姿勢と重心の関係は、身体の安定性や運動の質に大きな影響を与えます。私たちは、姿勢コントロールから重心の形成に焦点を当て、子どもが適切な重心を持つことをサポートします。具体的には、姿勢トレーニングやバランスボードを使ったトレーニングなどを通じて、重心の安定化を促します。

- 学習に不可欠な座り姿勢での姿勢コントロールの促通 適切な座り姿勢は、学習において重要な要素です。不適切な座り姿勢は集中力の低下や身体の疲労を引き起こすことがあります。私たちは、子どもが学習に不可欠な座り姿勢を維持できるように、姿勢コントロールの促通を支援します。具体的には、正しい座り方やデスク環境の調整、体操やストレッチの指導などを行います。

- 姿勢に伴う手の運動構成のバランス 姿勢と手の運動は密接に関連しています。不適切な姿勢は手の運動にも影響を与えることがあります。私たちは、子どもの手の運動構成をバランス良く整えるために、姿勢と手の連動性を意識した支援を行います。具体的には、手の筋力や協調性のトレーニング、細かい手指の動作の指導などを行います。

- 姿勢と視覚・聴覚情報の同期 姿勢の調整と視覚・聴覚情報の適切な処理は、子どもの学習や集中力に影響を与えます。私たちは、子どもが姿勢と視覚・聴覚情報を適切に同期させるための支援を行います。具体的には、視覚情報や聴覚情報の統合を促すトレーニングやセンサリー処理の指導などを行います。

- 全身の関節運動・筋肉の出力調整 全身の関節運動や筋肉の出力の調整は、身体の柔軟性や運動能力に影響を与えます。私たちは、子どもの全身の関節運動や筋肉の出力を調整し、適切な身体の動きをサポートします。具体的には、関節の可動域の拡大や筋力トレーニング、コーディネーションの向上を目指したプログラムを提供します。

- 三半規管や脳神経系の出力の修正 三半規管や脳神経系の出力の調整は、バランス感覚や運動の調整に関与します。私たちは、子どもの三半規管や脳神経系の出力を修正し、バランス感覚や運動の質を改善するための支援を行います。具体的には、バランス感覚のトレーニングや目の運動の指導などを行います。

- ハンドリングによる触覚刺激で感覚系のコントロール 触覚刺激は感覚統合や身体の調整に重要な役割を果たします。私たちは、子どもの感覚系のコントロールを促すために、ハンドリングと呼ばれる触覚刺激を活用した支援を行います。具体的には、身体全体に触覚刺激を与えることで感覚統合を促し、身体の安定性や調整能力を高めます。

- 皮ふ刺激によるオキシトシン分泌の促進 皮ふ刺激はオキシトシンの分泌を促し、リラックスや安定感をもたらします。私たちは、子どもの皮ふ刺激を活用してオキシトシンの分泌を促進し、心身の安定をサポートします。具体的には、マッサージや触れ合いのアクティビティを通じて、子どもがリラックスした状態に入る機会を提供します。

- 皮ふ・筋膜・筋肉の長さのセンサーのコントロール 身体の皮ふ、筋膜、筋肉は長さの変化を感知するセンサーを持っています。私たちは、子どもの皮ふ・筋膜・筋肉の長さのセンサーをコントロールし、正常な身体の感覚を促します。具体的には、ストレッチや筋膜リリースなどの手法を用いて、身体の柔軟性や感覚統合を促進します。

- 感覚ー認識システム促通から無の状態へのアップデート 感覚と認識のシステムが促通し、無の状態にアップデートされることは、子どもの集中力や学習能力に大きな影響を与えます。私たちは、子どもの感覚と認識のシステムを促通させ、無の状態へのアップデートを支援します。具体的には、身体を使ったアクティビティやセンサリー統合の手法を用いて、感覚と認識の調整を促します。

- 身体への関わりによる不足した愛着の向上 不登校の子どもには、不足した愛着が存在する場合があります。私たちは、身体への関わりを通じて子どもの不足した愛着を向上させる支援を行います。具体的には、身体的な接触やアクティビティを通じて子どもとの関係性を構築し、安心感や信頼感を促します。

- 負の心理システムで過緊張した筋肉の正常化 負の心理システムは、子どもの身体に過緊張や緊張を引き起こすことがあります。私たちは、負の心理システムで過緊張した筋肉の正常化をサポートします。具体的には、筋肉の緊張を緩めるエクササイズやリラクゼーション法の指導を行い、身体の緊張を軽減します。

- 負の心理システムから身体への過剰な意識への抑制 負の心理システムから身体への過剰な意識は、子どもの集中力や学習に悪影響を与えることがあります。私たちは、負の心理システムから身体への過剰な意識を抑制する支援を行います。

株式会社Osaka-Childの身体調整とカウンセリング技法

催眠療法と心理カウンセリング併用で精神作用をリセット|40代女性の心理システムを正常化に

-

-

参考催眠療法と心理カウンセリング併用で精神作用をリセット|40代女性の心理システムを正常化に

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

自律訓練法とカウンセリングの併用で40代女性生きづらさ克服|自宅で簡単にできる

-

-

参考自律訓練法とカウンセリングの併用で40代女性生きづらさ克服|自宅で簡単にできる

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

呼吸法とカウンセリングで身体と精神をコントロールし40代女性が安定した人生を送る

-

-

参考呼吸法とカウンセリングで身体と精神をコントロールし40代女性が安定した人生を送る

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

メンタライゼーション・ベースド・セラピーで40代女性の心理システムを整える

-

-

参考メンタライゼーション・ベースド・セラピーで40代女性の心理システムを整える

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

グリーフケアカウンセリングで新しい自分で自然世界と調和した生き方を獲得する

-

-

参考グリーフケアカウンセリングで新しい自分で自然世界と調和した生き方を獲得する

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

リラクゼーション法で40代女性の生きづらさの身体症状を克服|目的・やり方・コツを解説

-

-

参考リラクゼーション法で40代女性の生きづらさの身体症状を克服|目的・やり方・コツを解説

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

具体的には、身体感覚の調整やマインドフルネスなどの技法を用いて、子どもの心身のバランスを整えます。 株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの身体の健康と調整を重視し、個別に適した身体調整の支援を提供します。子どもとその家族との協力を通じて、身体の調整や感覚統合の促進を図り、学習や社会生活の質を向上させることを目指します。

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どもの家庭学習支援

支援内容

1. オンラインによる苦手教科の徹底的学習サポート

2. 自分に合った教材と学習法の発見と実践

3. 得意科目を地域で成績上位に入るための学習法

4. 苦手科目の時間的な関わり(量→質)

5. 予習・復習の時間共有

6. 脳内の特性に合わせた学習プログラムの実践

7. 脳内と心理システムを促通した個人に合った学習方法の習得

8. 勉強量から勉強の質への関わり

9. 不登校中の自宅でのスケジューリング

10. 勉強に対する苦手意識への心理システムの調整

11. 成績に反映する個人に合った勉強法の獲得

12. 全教科の要素分解と要素の合成への考え方の習得

13. 不登校中に偏差値を20以上向上させる学習時間と質の習得

不登校の子どもの家庭学習支援の具体的なアプローチ

株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学支援の一環として、家庭学習の支援を行っています。以下に、具体的な支援内容を説明します。

- オンラインによる苦手教科の徹底的学習サポート オンラインを活用して、子どもの苦手とする教科について徹底的な学習サポートを行います。個別のオンラインチューターや学習プラットフォームを活用し、子どもが理解を深めるための指導を提供します。

- 自分に合った教材と学習法の発見と実践 子どもに合った教材や学習法を見つけ、実践するサポートを行います。子どもの学習スタイルや興味・関心に合わせて教材を選定し、効果的な学習方法を指導します。

- 得意科目を地域で成績上位に入るための学習法 子どもの得意科目を活かして、地域で成績上位に入るための学習法を指導します。具体的な学習戦略やアプローチを提供し、子どもが得意科目での自信と成果を得られるように支援します。

- 苦手科目の時間的な関わり(量→質) 苦手科目に対する学習時間を質の高いものにするための支援を行います。集中力を高めるための学習スケジュールの作成や、効果的な学習方法の指導を通じて、苦手科目への取り組みを効果的に進める方法を提供します。

- 予習・復習の時間共有 予習と復習の重要性を理解し、効果的に取り組むために、子どもと共有する時間を設けます。予習や復習の方法や具体的な計画の立て方を指導し、子どもが学習内容を定着させるサポートを行います。

- 脳内の特性に合わせた学習プログラムの実践 子どもの脳の特性に合わせた学習プログラムを実践します。例えば、視覚的な学習スタイルを持つ子どもにはマインドマップやイメージングを活用し、効果的な学習を促します。

- 脳内と心理システムを促通した個人に合った学習方法の習得 子どもの脳内の機能と心理システムを促通させ、個人に合った学習方法を習得させる支援を行います。具体的には、脳の情報処理や学習スタイルを理解し、それに基づいた学習戦略やアプローチを提案します。

- 勉強量から勉強の質への関わり 勉強の量だけでなく、質の高い学習を実現するための関わりをサポートします。集中力の向上や学習環境の整備、効果的な学習テクニックの指導などを通じて、子どもが効率的かつ効果的に学習できるように支援します。

- 不登校中の自宅でのスケジューリング 不登校中の子どもが自宅での学習をスムーズに進めるためのスケジューリングのサポートを行います。適切な時間配分やタスク管理の方法を指導し、子どもが自主的に学習を進められるように支援します。

- 勉強に対する苦手意識への心理システムの調整 勉強に対する苦手意識を持つ子どもに対して、心理システムの調整を行います。適切な支援方法や学習環境の整備、ポジティブなフィードバックの提供などを通じて、子どもの勉強への意欲や自信を高める支援を行います。

- 成績に反映する個人に合った勉強法の獲得 子どもの個別の特性や学習スタイルに合わせて、成績に反映される勉強法を獲得させる支援を行います。具体的には、学習戦略の指導や学習プランの作成、効果的な学習テクニックの習得などを通じて、子どもが効果的に学習できるようにサポートします。

- 全教科の要素分解と要素の合成への考え方の習得 全教科において、学習内容を要素分解し、それらを合成する考え方を習得させる支援を行います。具体的には、重要なキーポイントの抽出や概念の整理、総合的な学習アプローチの指導などを通じて、子どもの学習能力を向上させます。

- 不登校中に偏差値を20以上向上させる学習時間と質の習得 不登校中に子どもの学習時間と質を向上させ、偏差値を20以上上げる支援を行います。適切な学習計画の策定や時間管理の指導、効果的な学習方法の習得などを通じて、子どもの学力向上を支援します。

発達支援・発達相談をカウンセリングと療育で発達障害の子どもの機能性を120%アップ

動機づけ面接とカウンセリングの併用で40代女性の個人の人生に合った生き方を見つける

ナラティヴセラピーをカウンセリングで過去の経験値を未来軸に近づけ40代女性を自己実現に

ペアレント・トレーニングで40代母親の子育てを楽にする|子どもの育ちを大切にできる

不登校中の勉強しない・遅れる不安を解決する40代母親ができる接し方とは

中3不登校生徒で勉強してない場合の受験対策や進路の選択肢|今からでも間に合う!

【40代母親必見】不登校の子が復学後に勉強しない?その原因と解決策を詳解

中学3年間不登校だと勉強してないから高校受験は難しい?中学生の不登校の原因と親ができる対応

発達障害をカウンセリングで心理システムをスムーズにし克服へ|40代女性生きづらさ解決

学習障害(LD)をカウンセリングで最短で負担なく克服させる|生きづらさ解決に

株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの家庭学習をサポートし、個別に適した学習方法や戦略を提供します。子どもとその家族との協力を通じて、学習の成果を最大化し、不登校からの復学を支援します。

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どもの進学・キャリアデザインサポート

支援内容

1. カウンセリングによる自己イメージのリセット

2. 意識と覚醒の自然現象への共有

3. 好きなこと・得意なこと・使命感への気づき

4. 未来像のマインドからの発見

5. 未来像と現実の自己へのプログラミング

6. 自己内から具体的な人生設計

7. 誕生から死への人生軸への関わりと意識の促通

8. トレンド情報に流されない個人に合った生き方の習得

9. 努力せずありのままで成果が出るキャリアとプロセスの構築

10. 学校環境での失敗体験の再現化と捨てる作業

11. 世界を構造から見つけていくトレーナーとの共有

不登校の子どもの進学・キャリアデザインサポートの具体的なアプローチ

株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学支援の一環として、進学やキャリアデザインのサポートを行っています。以下に、具体的な支援内容を説明します。

- カウンセリングによる自己イメージのリセット カウンセリングを通じて、子どもの自己イメージをリセットします。過去の失敗や困難な経験に縛られず、新たな可能性や自己評価を見つける支援を行います。

- 意識と覚醒の自然現象への共有 子どもに対して、意識や覚醒の自然現象について共有し、自己の内面に目覚めるきっかけを与えます。具体的には、マインドフルネスや瞑想などの方法を取り入れ、子どもが内なる気づきや成長を促します。

- 好きなこと・得意なこと・使命感への気づき 子どもが自分の好きなことや得意なこと、そして使命感を見つけるための支援を行います。興味や才能を引き出し、将来の方向性を探るための活動や自己探求のプロセスをサポートします。

- 未来像のマインドからの発見 子どもが自分自身の未来像を持つことで、目標や希望を見つける手助けをします。未来を具体的にイメージすることで、自己の成長や進学・キャリアの方向性を見出すサポートを行います。

- 未来像と現実の自己へのプログラミング 子どもが描いた未来像と現実の自己を結び付けるためのプログラミングをサポートします。具体的な目標設定や行動計画の策定、自己肯定感や自己効力感の醸成を通じて、子どもの進学やキャリアの実現を支援します。

- 自己内から具体的な人生設計 子どもが自己内に持つ資源や価値観を活かし、具体的な人生設計を立てるサポートを行います。自己の内なる声や目標に基づき、将来の進路やキャリアの方向性を考えるプロセスを共に進めます。

- 誕生から死への人生軸への関わりと意識の促通 子どもに対して、人生の意義や目的、誕生から死への人生軸について考える機会を提供します。自己の存在意義や時間の尊さを理解し、将来に向けた意識の促進を支援します。

- トレンド情報に流されない個人に合った生き方の習得 子どもがトレンド情報や社会の期待に流されず、自己に合った生き方を見つけるための支援を行います。個別の特性や価値観を尊重し、自己を大切にする生き方の習得をサポートします。

- 努力せずありのままで成果が出るキャリアとプロセスの構築 子どもが努力せずにありのままの自己で成果を出せるキャリアやプロセスの構築をサポートします。個々の能力や資質を活かし、自己の個性や魅力を最大限に生かした進学やキャリアの選択を支援します。

- 学校環境での失敗体験の再現化と捨てる作業 学校環境での失敗体験を再現し、それらを手放すプロセスを支援します。過去のネガティブな体験やトラウマからの解放を促し、自己成長と前向きな展望を持つためのサポートを提供します。

- 世界を構造から見つけていくトレーナーとの共有 子どもが世界の構造や社会の仕組みを理解し、自己の進学やキャリアの選択に生かすために、トレーナーとの共有を行います。具体的な情報や知識の提供、意義や意味の理解を通じて、子どもの進学やキャリアデザインに役立つサポートをします。

対人関係療法カウンセリングで治りにくい精神疾患を正常化する|うつ病・摂食障害に効果的

ソリューション・フォーカスト・アプローチで人生の悩みを最短解決|40代女性生きづらさ克服

キャリアカウンセリング(キャリアコンサルティング)で40代女性の人生を幸福に導く

コーチングで40代女性の子育てやキャリアアップを最速に機能させる

株式会社Osaka-Childのカウンセリング技法

【2023年最新】認知行動療法(CBT)とは?方法、効果やメリット・デメリット、療法の流れなどを解説

ストレスマネジメントとは?40代女性が子育て・キャリアアップで活かせる効果ややり方を解説

-

-

参考ストレスマネジメントとは?40代女性が子育て・キャリアアップで活かせる効果ややり方を解説

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

アサーショントレーニングとは?職場や子育てで実践する方法や自己表現タイプを解説

-

-

参考アサーショントレーニングとは?職場や子育てで実践する方法や自己表現タイプを解説

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

認知再構成法とカウンセリングで40代女性の生きづらさを生む認知のゆがみを克服

-

-

参考認知再構成法とカウンセリングで40代女性の生きづらさを生む認知のゆがみを克服

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの進学やキャリアデザインを支援し、自己の可能性や夢を追求するサポートを行います。子どもとその家族との協力を通じて、自己の価値を見出し、将来への道を切り拓くお手伝いをします。

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの子どもの不登校復学支援内容:不登校復学後の1年間のサポート

支援内容

1. 復学後の学校との連携

2. 復学後の母親と子どものカウンセリングの実施

3. 復学後に生まれる諸問題の解決と実践

4. 復学後の生きづらさの軌道修正

5. 復学後の母親のメンタルサポートの継続

6. 復学後にぶつかる学校環境での負の体験への関わり

7. 母親に生まれる子どもへの過負荷の調整

8. 母親の人生サポートの継続による子どもの自由の解放

9. 復学後に生まれる母親と子どもへの不安の共有

不登校の子どもの進学・キャリアデザインサポートの具体的なアプローチ

株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学後の1年間にわたるサポートを提供しています。以下に、具体的な支援内容を説明します。

- 復学後の学校との連携 子どもの復学後において、学校との綿密な連携を行います。学校とのコミュニケーションを円滑にし、子どもの学習状況や生活面でのサポートが必要な点を把握し、適切な支援策を立てるために協力します。

- 復学後の母親と子どものカウンセリングの実施 復学後においても母親と子どものカウンセリングを実施し、お互いの心情や課題に対して向き合います。母親の支えや理解を促し、子どもの心理的な安定と学校生活への適応をサポートします。

- 復学後に生まれる諸問題の解決と実践 復学後に生じる様々な問題や課題に対して、具体的な解決策を見つけて実践する支援を行います。学校生活や人間関係のトラブル、学習上の困難などに対して、子どもと母親の双方が適切に対処できるようにサポートします。

- 復学後の生きづらさの軌道修正 復学後に感じる生きづらさや不安に対して、子どもの心理的な軌道修正を支援します。自己肯定感の向上や適切なストレス管理の方法を教えることで、子どもが学校での生活に前向きに取り組むことを支えます。

- 復学後の母親のメンタルサポートの継続 母親のメンタルサポートを復学後も継続的に行います。母親が子どもの復学に伴うストレスや不安を抱える場合には、心理的な支えや情報提供を通じて、彼女の心の健康状態を維持し、子どもへのサポートを続けます。

- 復学後にぶつかる学校環境での負の体験への関わり 復学後に学校環境での負の体験が生じた場合には、子どもがそれに適切に関わることができるようにサポートします。適切なコーピングスキルの習得や自己肯定感の強化を通じて、子どもが学校での困難に立ち向かう力を育みます。

- 母親に生まれる子どもへの過負荷の調整 復学後において、母親が子どもに対して過度な負荷を感じる場合には、適切な調整を行います。母親の負担を軽減し、子どもとの関係性を健全に保ちながら、サポートのバランスを取ることが重要です。

- 母親の人生サポートの継続による子どもの自由の解放 母親の人生全体にわたるサポートを継続し、彼女が自己の成長と発展に集中できる環境を整えます。母親の支えが安定することで、子どもはより自由に自己を表現し、学校生活を充実させることができます。

- 復学後に生まれる母親と子どもへの不安の共有 復学後に母親と子どもが抱える不安や心配事に対して、お互いがそれを共有し、解消するための場を提供します。相互の理解を深め、不安を和らげることで、子どもの復学後の安定と成長をサポートします。

ストレスコーピングとカウンセリングの併用で40代女性のキャリア・子育てに成果

マインドフルネスとカウンセリングで効果を最大に|40代女性のキャリア・子育てに成果を出す

行動活性化療法で精神的抑うつを改善|40代女性生きづらさ克服でキャリア・育児両立に

株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの不登校復学後の1年間にわたり、学校との連携や心理的なサポートを通じて、子どもと母親の両方を支えます。子どもの安定した学校生活の確立と母親のメンタルヘルスの維持に注力し、一人ひとりのニーズに合わせたサポートを提供します。

Osaka-Childは小学生・中学生の不登校のお子さまに対して最短復学支援を提供しています

株式会社Osaka-Childの支援内容とは

- 母親のメンタルサポート

- 不登校子どものカウンセリング

- 不登校子どもの身体調整

- 不登校子どもの家庭学習支援

- 不登校子どもの進学・キャリアデザインサポート

- 不登校復学後の1年間のサポート

不登校子どものカウンセリング Osaka-Childでは、専門のカウンセラーによる個別のカウンセリングを行い、不登校の原因や問題を解決するための支援を提供しています。不登校子どもの身体調整 心身共に健康であることは、不登校克服に不可欠な要素の1つです。Osaka-Childでは、体の不調を訴える子どもに対して、運動や栄養指導などの支援を提供しています。不登校子どもの家庭学習支援 学校に行けない状況であっても、家庭学習を続けることが重要です。 Osaka-Childでは、家庭学習の計画立案や実践支援を行い、学習習慣の維持や向上に貢献しています。不登校子どもの進学・キャリアデザインサポート 不登校期間中に進路について考えることは、将来の自分自身の希望や目標を明確にするためにも重要です。 Osaka-Childでは、進路相談や進学・就職に関する情報提供など、キャリアデザインに必要な支援を提供しています。不登校復学後の1年間のサポート 不登校克服後の生活は、新たな課題やストレスを伴うことがあります。Osaka-Childでは、不登校復学後の1年間にわたって、学校生活や社会生活のサポートを行っています。

すでに診断済みの方も、そのまま詳細ページへ進めます。

あなたの心と体に合ったサポートを、今すぐ確認してみてください。

の-女性専門カウンセリング支援.png)

で-40代女性の人生を幸福に導く-〜株式会社Osaka-Childの効果的なアプローチ〜-150x150.png)