- 「わたしがなんとかしなきゃ」

- 「わたしがささえないと」──

そんなふうに思いつづけてきた40代女性が、ふと立ちどまって感じる息苦しさ。

まわりのためにずっとがんばってきたはずなのに、自分のことになると空っぽで、何が正解かわからなくなる。そんな感覚を抱えていませんか?

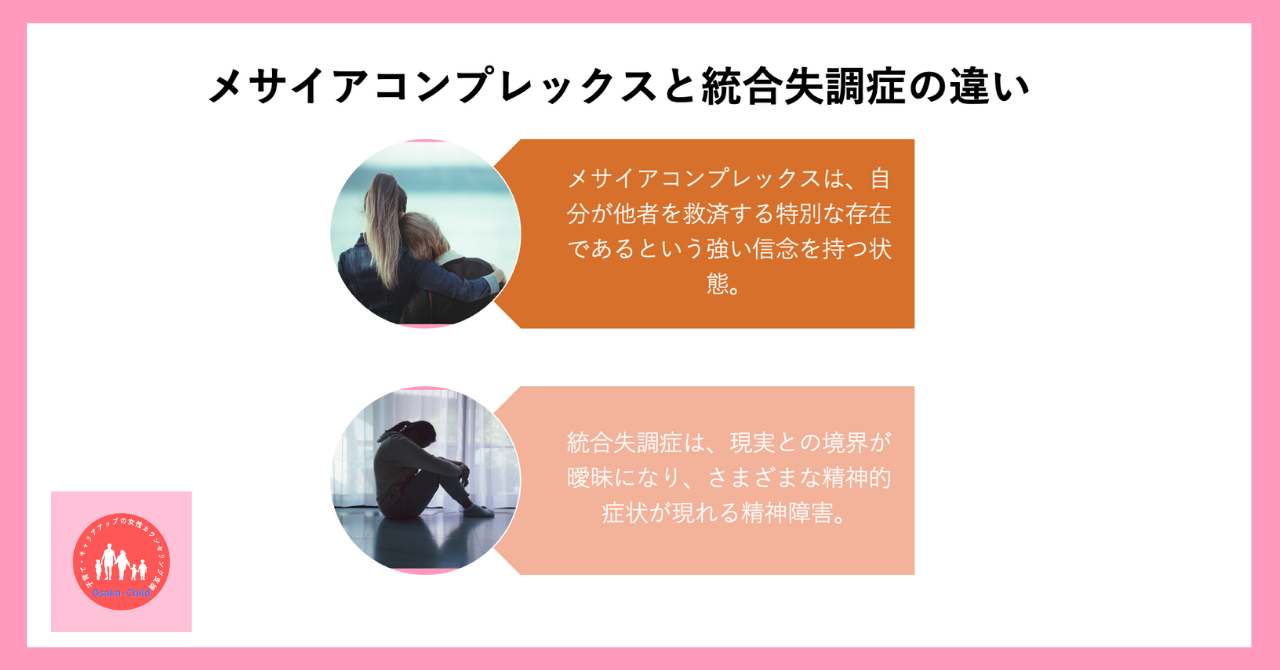

この背景には、「メサイアコンプレックス(救世主コンプレックス)」とよばれる心理状態が潜んでいることがあります。

さらに一部の方は、統合失調症やC-PTSD(複雑性トラウマ)などの精神的負荷との境界線が曖昧になって、不安を感じているかもしれません。

けれど、安心してください。

「もしかしてわたし、病気なの?」と悩む前に、まずは構造としての理解をもつことが、ココロをラクにしてくれる第一歩になります。

この記事を読むと、次の5つのことがわかります。

この記事を読むとわかること

- メサイアコンプレックスと統合失調症の「似て非なる構造」の違い

- 40代女性に多い「助けたい心理」が強くなる背景

- 本人も気づかない“やさしさのすり替え”と心の防衛反応

- 「わたしが病気なのでは?」という不安への安心と説明

- ココロを整え、関係性を修復していくための具体的なステップ

本記事では、精神科医と心理の専門家監修のもと、「病名」ではなく「ココロのクセ」としての理解から回復を支援していきます。

そして最後には、当社「株式会社Osaka-Child」が提供する3週間集中サポートプログラムについてもご紹介します。

ココロが限界になる前に。

「がんばる自分」のままではなく、「本来のあなた」として軽やかに生きなおすヒントを、ここからいっしょに見つけていきましょう。

監修者

株式会社Osaka-Child所属 精神科医

- 名前: 川村恵子

- 出身地: 福岡県

- 最終学歴: 京都大学医学部 精神神経学専攻

- 専門分野: 精神病理学、ストレス管理、認知療法

- 職歴: 京都大学医学部附属病院精神科勤務(10年)、独立後、大阪で精神科クリニックを開設

専門分野について一言: 「ココロを健全にする意識は全身の最適化へとつながります。一人ひとりのココロの声を大切にしたいと思っています。」

監修者

株式会社Osaka-Child所属 臨床心理専攻大学教授

- 名前: 森本哲夫

- 出身地: 奈良県

- 最終学歴: 米国ハーバード大学心理学部 博士課程修了

- 専門分野: 臨床心理学、発達心理学

- 職歴: ハーバード大学研究員(5年)、大阪大学人間科学部教授

専門分野について一言: 「心の成長とは、自己理解の旅でもあります。その旅のお手伝いができれば幸いです。」

期間限定

「私って統合失調症なの?」──そんな不安を抱えながら検索されたあなたへ。

“人のために頑張りすぎるクセ”は、病気ではなく「心の構造」の可能性があります。

📌こんなお悩みに対応

- 気づけば人の問題を背負ってしまい、自分がつぶれそう

- 「助けたいのに苦しい」そんな矛盾した思いで疲れている

- 病気ではないかと怖くなり、誰にも相談できない

それは「心を守るためのクセ」。まずは構造から整えることができます。

✅現在【銀行振込限定で割引+3大特典】をご用意しています。

🔸 本日 2月7日(土)23:59まで のご入金分までのご案内となります。

🔸 『あと2名様限定』

※銀行振込限定・先着順での受付となります。

▶ 「病気ではなく構造だった」──その気づきが、回復のスタートラインです。

人生の再構築を考えたい方へは、50万円の個別サポートもご案内しています。

※33万円プログラム受講者限定です。

「ちゃんとしてるのに、苦しい」

「頑張ってるのに、うまくいかない」

——そんな違和感を抱えたまま、ずっと我慢していませんか?

LINEで3分セルフ診断ができます。

あなたの“今の感覚”の正体が、見えてきます。

メサイアコンプレックスとは?「だれかを救わないと生きられない」ココロのクセ

女性が40代になると、

- 職場や家庭

- 親の介護

- 子どもの問題

──だれかのために動きつづける日々が当たり前になっていきます。

そんななかで、

- 「自分ばかりががんばっている気がする」

- 「なぜかいつも疲れている」

と感じることはありませんか?

もしかしたら、その背景には

「メサイアコンプレックス(救世主コンプレックス)」というココロのクセ

があるとかんがえられます。

これは単なる

- 「お節介」

- 「やさしすぎる性格」

ではなく、

「自分がだれかを救わなければ生きている意味がない」と感じてしまう深層心理

にかかわるものです。

そして、その心理が強まると、人間関係がこじれたり、自分自身をすり減らしてしまいます。

ここでは、まずこのメサイアコンプレックスがどういうものかを、あなた自身の体験と照らし合わせながら、いっしょに見ていきましょう。

「この記事では統合失調症との違いに焦点を当てていますが、メサイアコンプレックスの全体像や回復のステップを整理したい方は、まずこちらの記事から読むのがおすすめです。」

株式会社OsakaChildのメサイアコンプレックス関連記事

「助けること」がやさしさから義務になるとき

- 「こまっている人を見ると、放っておけない」

- 「だれかの役に立てたら、自分の価値を感じられる」

そんな気持ちは、とても自然なものです。

「『もしかして私もそうかも』と気づき始めたあなたへ、まずはこちらの記事を読むと、ココロの違和感にやさしく向き合えるはずです。」

株式会社OsakaChildのメサイアコンプレックス関連記事

でもその「やさしさ」が強くなりすぎると、

次のような状態におちいることがあります。

- 自分のことは後まわし

- こまっていない人にまで「助けようか?」と声をかけてしまう

- 感謝されないと傷つく

- 「わたしさえ我慢すればうまくいく」と思いこむ

こうした傾向を持つ人に見られるココロのクセが、

メサイアコンプレックス(救世主コンプレックス)

です。

「わたしが何とかしなきゃ」と思いすぎてしまう女性たち

この状態にある女性の多くは、

子どものころから

- 「いい子ね」

- 「えらいね」

と言われる役割を期待されて育っています。

その結果、

大人になってからも

「だれかの役に立っていないと、自分には価値がない」

と感じやすくなります。

たとえば…

- SNSで困っている人を見て、すぐメッセージを送ってしまう

- 職場で後輩のフォローをしすぎて、自分の仕事が手につかない

- パートナーのためにすべてを背負って、限界寸前まで無理をしてしまう

どれも「やさしい人」だからこその行動ですが、

その裏には「助けなきゃダメになる」という思い込みがあります。

ポイント

メサイアコンプレックスの人の「親切」は、ときに「押しつけ」や「支配」として受け取られやすいです。

「『もしかして私のこと?』と思った方は、恋愛・職場・家庭でどのような症状が出やすいのかを具体的にまとめたこちらの記事も参考になります。」

株式会社OsakaChildのメサイアコンプレックス関連記事

「よかれと思って」の行動がトラブルになることも

本人は助けるつもりで動いていても、次のような行動がトラブルをまねくことがあります。

- 相手が望んでいないのに先回りして手を出す

- 相手の課題に深入りしすぎてしまう

- 感謝されないと「こんなにしてるのに」と怒りがわく

こうなると、関係がこじれたり、逆に自分が傷ついたり疲れ果ててしまうのです。

助けたあとの「見返りを求める気持ち」が強い場合、それは「善意」ではなく「承認欲求」が動機になっているサインです。

メサイアコンプレックスの特徴まとめ

- 自分がいないと相手はダメになると信じている

- 困っている人に惹かれやすく、恋愛では「ダメ男」にハマりがち

- 相手のために尽くしすぎて、自分をすり減らしてしまう

- 「助けない自分=冷たい」と思ってしまう

- 断られると深く傷つき、「もう関わらない」と極端になることもある

「いい人」よりも「自分」を大切にするために

メサイアコンプレックスは、

「他人のために生きることで、自分の存在価値を保ってきた」

結果です。

でもその生き方は、自分自身を幸せにするものではありません。

まずは、次のような行動からはじめてみてください。

- 「助けなきゃ」と思ったときに、一呼吸おく

- 「それは相手の課題」と切り分けて考える

- 「わたしも助けられていい存在だ」と思い出す

こうした意識の変化こそが、メサイアコンプレックスから抜け出すための第一歩になります。

メサイアコンプレックスの関連記事

🔗「あのしんどさの『根っこ』って何だったのか」

もう少し知りたいあなたへ

メサイアコンプレックスと統合失調症の関連|「病気なの?」という不安にこたえる構造の違い

- 「わたし、ちょっと普通じゃないのかも」

- 「だれかに頼られると安心するけど、苦しくなることもある」──

そんなふうに感じたとき、

「もしかして精神的な病気なのでは」と不安になることがありますよね。

この記事を読んでいるあなたがそのような不安を抱えていたとしても、

心配しすぎる必要はありません。

まずは、

「精神疾患」と「ココロのクセ」のちがい

を、安心できる視点から知っておきましょう。

「わたし、ちょっとおかしいのかな」と感じたことがあるなら

だれかに尽くしすぎて関係がこじれたり、

やさしさのつもりが裏目に出て傷ついたり──

そんな経験を重ねたあと、

「わたし、どこかおかしいのかも」と思ったことはありませんか?

SNSで「統合失調症」という言葉を見かけたり、

人間関係のトラブルが続いて検索した結果、

- 「メサイアコンプレックス」

- 「精神疾患」

というワードが出てくると、

不安になるのは自然なことです。

けれど結論から言うと、

その不安は「構造の違い」を知ることで安心に変えられます。

「わたしは特別な存在」と思ってしまう心理の共通点

メサイアコンプレックスにあるのは、

- 「わたしが助けなければ、だれも救えない」

- 「自分が役に立たなければ、存在する意味がない」

という、

「他者を救う」ことへの強いこだわり

です。

いっぽう、統合失調症では、

- 「自分が神に選ばれた」

- 「使命がある」

という

妄想的な「特別感」が症状

として出ることがあります。

この「特別でなければならない」というココロの感覚が似ているため、両者が混同されやすいのです。

どちらにも共通するのは、

「自分の価値は『だれかのため』にある」という思い込み

です。

ただし、その根っこにある理由とココロの構造はまったくちがいます。

助けたくなる気持ちの奥にある「切り離し」

メサイアコンプレックスの背景には、

過去のつらさやトラウマがあります。

たとえば──

- 母親の顔色をうかがって育った

- 「いい子でいれば、愛される」と信じてきた

- だれかをささえる役割をずっと背負ってきた

そうした過去があると、

「自分の感情」を感じるよりも、

「だれかを助けること」に気持ちを向けたほうが安全に感じるようになります。

これは心の防衛反応であり、

ほんとうはつらかったことを「やさしさ」にすり替えてきた

結果でもあるのです。

専門的視点から補足

精神分析では、こうした傾向を「自己陶酔的防衛」と呼びます。

本当の苦しみを見ずにすむように、

「だれかのために役立っている理想の自分」にしがみつく反応です。

「あなたが病気かどうか」が重要なのではない

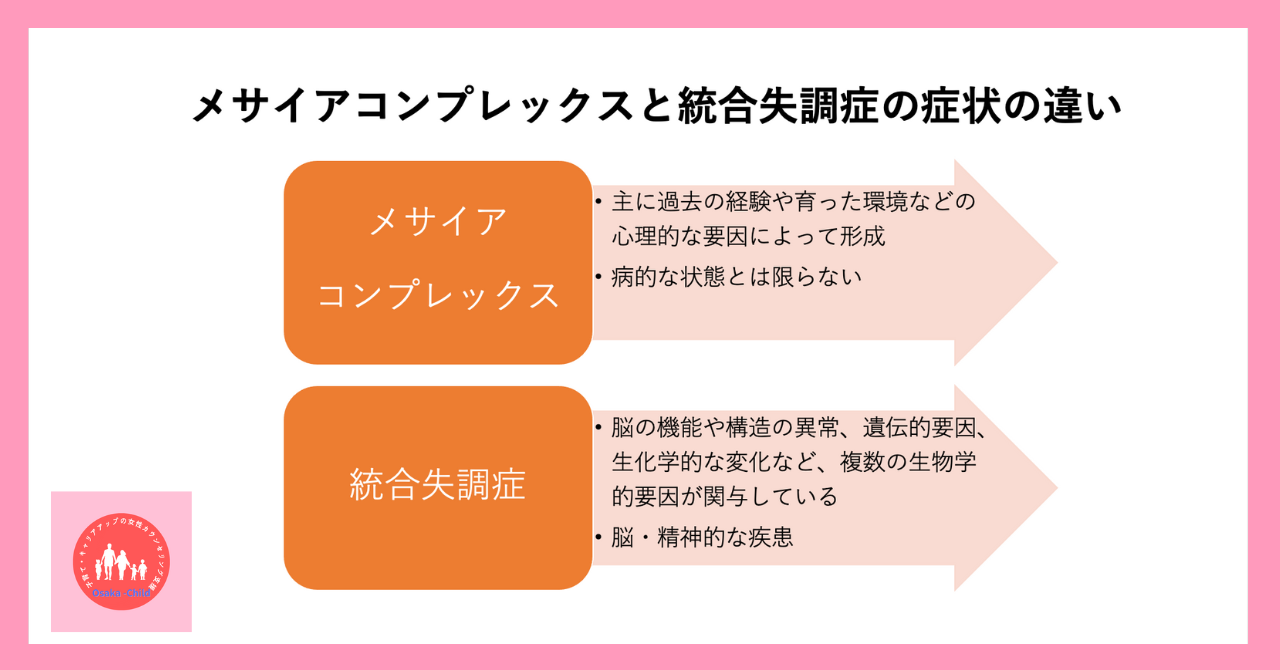

統合失調症は、

- 脳の構造

- 遺伝的要因

- 神経伝達物質の異常など

がかかわわる医学的疾患です。

いっぽう、

メサイアコンプレックスは

環境や育ち、ココロのクセによってつくられた性格傾向

に近いものです。

どちらも「苦しさ」は同じですが、アプローチはまったくことなります。

- 統合失調症:医療機関での治療や薬物療法が基本

- メサイアコンプレックス:心の構造理解と再学習、心理的サポート

安心してほしいこと

「病気じゃなかったら何?」

そう感じる人もいるかもしれません。

でも、診断名がなくても苦しいことは、本物です。

だからこそ、「構造を知る」ことが回復の出発点になります。

「だれかのためにがんばる自分」を、やさしくほどいていく

- だれかを支えたい。

- だれかのためにできる自分でいたい。

そう願ってきたあなたは、ほんとうにやさしい人です。

でも、そのやさしさが

「だれかのためじゃないと意味がない」に変わっていたら、

それはあなたが自分を後まわしにしてきた証拠です。

このタイミングで、「わたし自身のための生き方」に切り替えていくことができます。

その第一歩として、次の章では、メサイアコンプレックスを手放すための実践ステップをお伝えします。

統合失調症の特徴とは?日常との境界がゆらぐこころの状態

SNSや検索で「統合失調症」という言葉を見かけたとき、

「もしかして自分もそうかも?」と感じたことはありませんか?

たとえば――

- 思ってもいない言葉が誰かに伝わっている気がする

- 周囲の視線が気になって外に出づらくなる

- 相手の言動の裏に深い意味を感じすぎてしまう

こうした感覚は、

だれでもストレスや疲れで一時的に経験することがありますが、

それが日常生活に強くマイナス作用をあたえ続けているとき、

統合失調症という脳の病気

が関係している可能性があります。

ここでは、

医学的な視点から

その特徴とメサイアコンプレックスとの違いを整理しながら、

安心できる理解につなげていきましょう。

現実感がにじんでいく感覚

統合失調症は、

- 思考

- 感情

- 行動のバランス

が大きく崩れてしまう、

脳の機能にかかわる精神疾患

です。

本人にとっては

「自分ではコントロールできないことが増えていく」状態

であり、

周囲の人にとっても理解がむずかしいです。

日常の中では、次のような症状として現れます。

- ないものが見えたり、聞こえたりする(幻覚)

- 周囲が自分を攻撃していると強く思い込む(被害妄想)

- 話がとびとびで、会話が成立しにくくなる(思考の混乱)

- 感情が乏しくなり、喜怒哀楽があまり見られなくなる(感情の鈍化)

ポイント

統合失調症の代表的な症状は、

現実との境界があいまいになる幻覚や妄想

です。

本人にとっては「事実そのもの」と感じられるため、説明や説得がつうじません。

期間限定

「病名がつかないのに、毎日がしんどい」──そんなあなたの苦しみには、ちゃんと理由があります。

それは「人のために生きてきた」あなたが、まだ自分のために生きられていないから。

今からでも、構造を整えることで、人生は変えられます。

まずは「わたしの心に何が起きていたのか」を、安心して知ることから始めませんか?

✅現在【銀行振込限定で割引+3大特典付き】でご案内中です。

🔸 本日 2月7日(土)23:59まで のご入金分までのご案内となります。

🔸 『あと2名様限定』

※銀行振込限定・先着順での受付となります。

▶ 「病気じゃない苦しさ」を、心の構造から整えるサポートです

もっと長期的に人生を再設計したい方へは、50万円の個別プログラムもご案内可能です。

※33万円プログラム受講後のみお申込みいただけます。

症状は「本人の努力不足」ではない

統合失調症は、

- 「こころの甘え」

- 「わがまま」

で起こるものではありません。

脳内の神経伝達のバランスが崩れることが原因とされており、

医学的なケアや治療が必要な病気

です。

周囲の人が

- 「気のせいよ」

- 「しっかりして」

と言っても、本人には届きません。

それどころか、

うたがいの目で見られたり責められることで、

さらに妄想や孤立感が強くなってしまうこともあります。

だからこそ、診断と治療、そして日常的な理解と支えが欠かせないのです。

「支配欲」や「正しさの押しつけ」とはことなる構造

メサイアコンプレックスとのちがいで混同されやすいのが、

「強い信念による支配的態度」

です。

たとえば、

どちらにも

- 「わたしの言うことが正しい」

- 「この人を救わないと」

という意識が見られることがあります。

けれど、その構造的な出どころがまったく違うのです。

| 分類 | 特徴 | 背景 |

| 統合失調症 | 妄想・幻覚・現実との混同 | 脳内神経系の乱れ(医学的根拠あり) |

| メサイアコンプレックス | 「救わなきゃ」という使命感と理想化 | トラウマ・家庭環境・自己否定からの防衛 |

補足:C-PTSDとの違いも整理

C-PTSD(複雑性トラウマ障害)は、

虐待や慢性的ストレス下で育った人にあらわれるココロのクセです。

自分を守るために「理想の自分像」へしがみつく傾向があり、

メサイアコンプレックスと似た行動が見られますが、

これも疾患ではなく構造的な「ずれ」によるものです。

「わたしは病気?」という疑問に安心して向き合うために

統合失調症は、

精神疾患の中でも特に専門的な診断と治療が必要です。

けれど

- 「だれかを助けたい」

- 「わたしは役に立つ人間でいたい」

という感覚がある人にとって、

メサイアコンプレックスやトラウマによる防衛反応が、似たような形で出てくることがあります。

もしあなたが「私は病気なのかもしれない」と思ったときは、まず今の自分の行動や感情の“背景”を丁寧に見てあげることが大切です。

自分を守るために無意識に身につけてきた心のクセ。

それに気づいたあなたは、もう“回復のスタート地点”に立っています。

統合失調症は、思考、感情、行動に重大な影響を与える深刻な精神障害の一つです。

主な症状としては、幻覚、妄想、思考の混乱、感情の鈍化などが挙げられます。

ポイント

特に、現実との区別がつかなくなる幻覚や妄想は、統合失調症の特徴的な症状です。

これらの症状は、日常生活に大きな支障をきたす可能性があり、社会的な交流や職業生活にも影響を及ぼすことが考えられます。

株式会社OsakaChildの統合失調症についての記事

似ているけれどちがうメサイアコンプレックスと統合失調症の共通点

「だれかのために尽くす自分は、選ばれた特別な存在だと思ってしまう」

そんな気持ちがふとココロによぎると、

「わたし、ちょっと変なのかも」と不安になることがあります。

実際、

統合失調症にもメサイアコンプレックスにも、「自分は特別な存在だ」という強い思い込み

があらわれるケースがあるため、混同されやすいのです。

でも、この「似ているように見える共通点」には、おおきな違いがかくされています。

ここでは、

両者に共通する「心理的な錯覚」と、

そこから分かれていく「構造の違い」をわかりやすく整理していきましょう。

「特別でなければ生きる意味がない」と感じてしまうとき

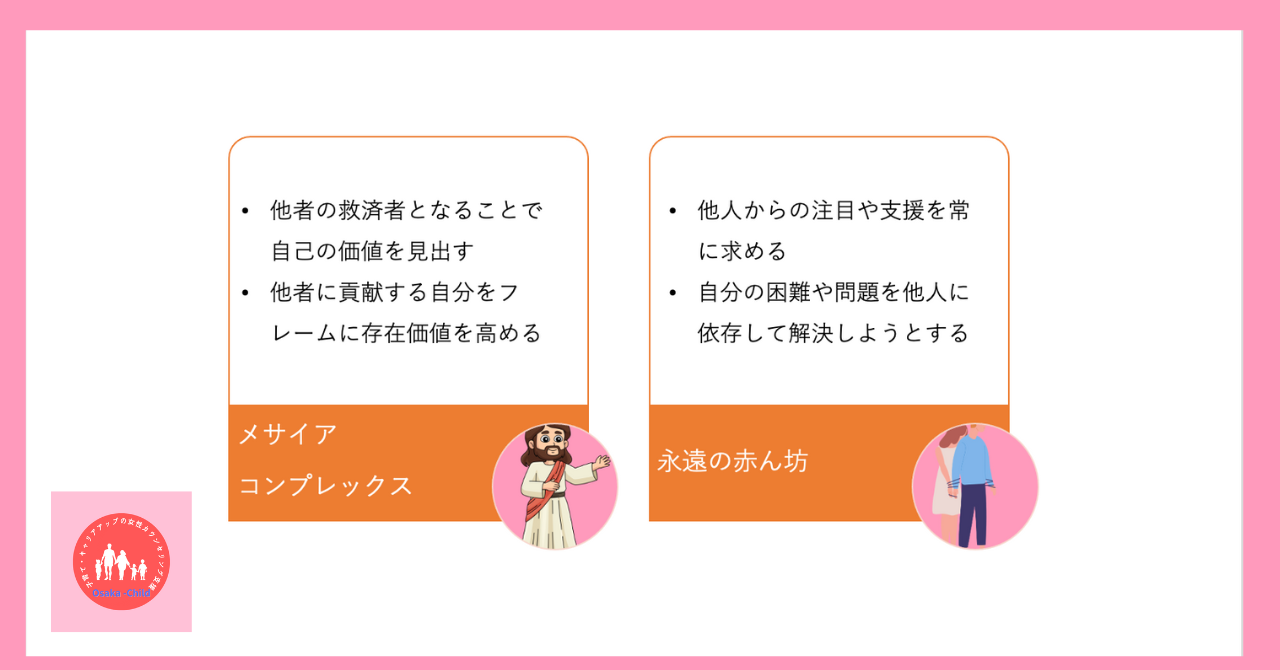

メサイアコンプレックスの人は、

「だれかのためになってこそ自分には価値がある」と考える傾向があります。

たとえば──

- 家族が大変なとき、自分だけが動かなきゃとあせる

- 仕事で「わたしがいないとまわらない」と感じてしまう

- 恋愛で「ダメな人」ばかりに惹かれてしまう

こうした思いの裏には、

「自分が特別な存在であることで、存在価値をたしかめたい」という強い願い

がかくれています。

いっぽう、統合失調症では、

- 「自分は神にえらばれた」

- 「世界を救う役割がある」

という妄想としてこの感覚があらわれることがあります。

ポイント

「わたしは特別な存在だ」

「救わなければならない」

という強い思いは、

メサイアコンプレックスでも統合失調症でも見られる

「特別意識」という共通点です。

ただし、

それが現実を保ったままかどうかで、意味は大きく変わります。

共通して見えるのは「自己価値のゆらぎ」からくる防衛

両者に共通するのは、

自己肯定感の不安定さ

と、そこからくる

「自分の存在を証明したい」というココロのはたらきです。

- メサイアコンプレックス:過去のトラウマや家庭環境によって「役に立たない自分は価値がない」と思い込んでいる

- 統合失調症:脳の神経伝達の乱れから現実の認識がゆがみ、「自分は選ばれた存在だ」という確信に変わる

つまり、「似たようなセリフ」が出てきても、

その背景にはまったく違うプロセスや苦しみがあるのです。

「自分の中に特別さを求めてしまう」ことは、異常じゃない

実は、人生のどこかで

「わたしってだれかの特別な存在でありたい」と感じることは、

だれにでもあります。

それが行きすぎて、

現実を無視した妄想になってしまった場合は

医療的なサポートが必要になりますが、

- 「自分を大切にしてくれる人がほしい」

- 「やさしく見返りをもらえる関係がほしい」

という願いがココロのどこかにあるのは、

とても人間的なことです。

あなたが今、「私、ちょっと危ないかも…」と思っていたとしても、

それは「病気」だからではなく、あなたがずっとがんばりすぎてきた証拠です。

このあと、次の章では「病気と構造の違い」をさらに整理しながら、

「では、自分はどこから整えればいいのか?」をいっしょに考えていきましょう。

「さらに、他者を支配したくなる心理や“正しさ”に酔ってしまう心の構造を、より専門的に知りたい方はこちらへどうぞ。」

株式会社OsakaChildのメサイアコンプレックス関連記事

メサイアコンプレックスと統合失調症の違いとは?「病気ではないあなた」へ伝えたいこと

これまでの章を読んで、

「わたし、もしかして統合失調症なの?」と不安になった方もいるかもしれません。

けれどここでしっかり伝えたいのは、

メサイアコンプレックスは病気ではなく「ココロの構造」である

ということです。

たしかに、統合失調症と似たような

- 「特別な使命感」

- 「強いこだわり」

が見えることはあります。

でも、それが生まれてきた

背景のちがい・性質のちがい

を知ることで、安心して読みすすめられるようになります。

「どちらも苦しい」でも、生まれ方がまったく違う

| 種類 | メサイアコンプレックス | 統合失調症 |

| 原因 | 幼少期の家庭環境、役割の刷り込み、自己肯定感の欠如 | 脳の神経伝達異常、遺伝、ホルモン・ストレス |

| 心の傾向 | 他人のために頑張りすぎる/無理を抱えこむ | 妄想・幻聴・現実感の崩壊 |

| 必要な対応 | 心理的な構造理解と再学習/自分軸の回復 | 医療機関での診断と治療/薬物療法中心 |

| 性質 | 傾向(パターン)であり、診断名はつかない | 精神疾患として医療上の診断が可能 |

安心してほしいこと

あなたが抱えてきた

- 「つらさ」

- 「やさしさの裏の苦しさ」

は、

病気ではなく、がんばってきた結果としての「こころの防衛」です。

「特別にならなきゃ」という思いは、あなたを守ってきたもの

- 「だれかの役に立ちたい」

- 「わたしががんばらなきゃ」

という気持ちは、

あなたが人を思いやれる強さを持っている証です。

でも、もしその思いが「苦しみ」になっているなら、

それはもう「手放していいサイン」です。

メサイアコンプレックスは、

子どものころから背負わされてきた役割や期待の残像

が、今もつづいてしまっている状態です。

- 「いい子でいなきゃ」

- 「迷惑をかけてはいけない」

- 「頼られなきゃ意味がない」

という思考は、

あなたの意思ではなく、構造として刷りこまれてきた反応です。

自分の感情を感じられたときから、回復は始まる

もし今、あなたの中に──

- 「疲れているのにことれない」

- 「人の感情に振りまわされてばかり」

- 「助けても感謝されないとイライラする」

そんな感覚があるのなら、

それはあなたのココロが「そろそろ自分を大切にして」と教えてくれている証です。

統合失調症のような病気ではないからこそ、

あなたには

ココロのクセをゆっくり整えていく自由がある

ということ。

今からでもじゅうぶん、回復のスタートを切ることができます。

このあとの章では、

「ではその回復をどこから始めればいいのか?」という

実践的ステップにすすんでいきます。

あなた自身のペースで、いっしょに整えていきましょう。

メサイアコンプレックスをやめたいあなたへ|回復のステップと意識の整え方

「このままだれかのために生きていて、ほんとうに自分は幸せなのだろうか?」

そんなふうに思い始めたあなたは、

すでに「気づき」の段階にいます。

メサイアコンプレックスをやめたいと願うことは、

自分のココロにちゃんと向き合おうとしている証拠です。

ここからは、その「気づき」を「変化」につなげていくためのステップを、いっしょに整理していきましょう。

「だれかのため」だけの人生に疲れていませんか?

- 「わたしが助けなきゃ」

- 「自分が犠牲になれば、みんながうまくいく」

そんなふうに考えて、

気づけばいつも「だれかの人生のサポーター」になっていませんか?

職場でも家庭でも、

- 「ありがとう」

- 「助かった」

と言われることが自分の居場所のように感じていたのに、

さいきんふと、「わたし、何やってるんだろう」とむなしさを感じる

──それは、ココロが限界のサインです。

メサイアコンプレックスの根底には、

- 「役に立っていないと不安」

- 「愛されるには貢献が必要」

という思い込みが強く残っています。

でも、それを手放すことでしか、自分らしい幸せにはたどりつけません。

「『なぜ自分がこうなったのか』を深く知りたい方は、親との関係から心のクセが始まった背景を整理したこちらも合わせて読んでみてください。」

株式会社OsakaChildのメサイアコンプレックスと毒親についての記事

「高すぎる理想」がココロを追いつめている

メサイアコンプレックスの人は、

自分が満たされていないときほど

「理想の形」を他人に押しつけたくなります。

- 「こうしたほうがいい」

- 「わたしはあなたのためを思ってるのに」──

その裏にあるのは、自分の不安や欠乏感を誰かの中で解消したいという心の揺れです。

ポイント

重度のメサイアコンプレックスでは、「問題を起こしてでも、解決する役割を果たしたい」という思いが無意識にはたらくこともあります。

理想が高いこと自体は悪くありません。

でも、それが

「現実とのギャップ」によって自分や他人を責める材料になっている

なら、見直すタイミングです。

回復のスタートは「自分を満たす」ことから

メサイアコンプレックスから抜け出すためには、

何よりもまず、自分自身を満たす意識

が必要です。

他人の問題や感情に巻きこまれる前に、

「自分の足元は整っているか?」を確認してみてください。

メサイアコンプレックスを克服するためのセルフチェック

- 今日はちゃんと食事をとれているか?

- ココロから安心できる居場所があるか?

- 頼れる人が一人でもいるか?

- カラダを休める時間を確保できているか?

- 自分の人生に「好き」「快適」「心地よい」があるか?

「役に立つ自分」よりも、「満たされた自分」を取りもどすこと。

それが、他人との健全な関係性の土台になります。

「自分の幸せが、他人のためになる」への転換

多くの女性が、「自分の幸せは後回し」と思い込んできました。

でも、

ほんとうに周囲の人に力をあたえられるのは、

自分が満たされている人

です。

- 他人の感情を背負わない

- 断っても罪悪感を感じない

- 頼られなくても、自分の価値を信じられる

そんな状態でこそ、やさしさもサポートも「自然に湧いてくるもの」になります。

まずは、自分を満たすことを最優先にしていいと、自分に許可を出してください。

「助けたい」が止まらないままでいるとどうなる?メサイアコンプレックスの末路と立ちとまるタイミング

メサイアコンプレックスの人は、

だれかを助けたい気持ちが強いぶん、

「わたしは間違っていない」という信念にすがりやすくなります。

けれど、その「正しさ」に執着しつづけたとき──

知らず知らずのうちに、

自分の人生・人間関係・ココロの自由度や最適化を犠牲にしてしまう未来

が近づいています。

この章では、

がんばりすぎた末に待ち受ける

「ココロの行きどまり」を見つめながら、

そこにいたる前に、どこで立ちどまればいいのかを整理していきます。

信じすぎた「役割」が、あなたを壊していく

- 「わたしがいないと、あの人はダメになる」

- 「放っておいたらこの人は崩れてしまう」

そんな気持ちが強くなると、どこかで自分の生活・体調・感情を後回しにするようになります。

- 体調を崩しても、相手のために動こうとする

- 家族や友人との関係が壊れても、「使命」を優先してしまう

- 自分を責め、苦しみながらも「これが私の役割」と言い聞かせる

「だれかを救う存在でいなければならない」という思いこみは、

あなた自身のココロとカラダを削っていく危険な信念です。

やさしさが支配に変わるとき、周囲はそっと離れていく

メサイアコンプレックスが深刻になると、

助けたいという気持ちはやがて「支配」に変わっていきます。

- 相手が望んでいないのにアドバイスをくり返す

- 自分の善意が伝わらないと怒りがわく

- 「あなたのため」と言いながら、相手の自由を奪ってしまう

そうなると、

周囲の人は少しずつ距離をとるようになり、孤独感だけが残ります。

「わたしが正しいのに、なぜだれもわかってくれないのか」という

怒りと悲しみがココロを支配しはじめるのです。

「神の使命」を信じた人たちと、同じ構造におちいることもある

歴史を振り返ると、

自分を

- 「救世主」

- 「神の使い」

と信じた人物が、

他人を支配したり、自分の人生を破滅させたりした例は少なくありません。

人生が崩れたとき、

苦しみや不安を消し去る「絶対的な役割」にすがりたくなるのは、人として自然なことです。

けれどそのいっぽうで、

現実とのギャップが限界を超えたとき、信念は暴走します。

心にとどめてほしいこと

「わたしがいなきゃ、この人は生きていけない」という思いが強くなったとき、

それはあなた自身のココロが限界に近づいているサインです。

末路を回避する人が持っている「もう一つの視点」

メサイアコンプレックスに気づき、

そこから抜け出す人が、共通して口にする言葉があります。

それは──

- 「ほんとうは、わたしが助けてほしかったんだと思う」

- 「やさしさじゃなくて、「わかってほしい」気持ちだった」

だれかのために生きることで、自分を見失ってきた人ほど、

この視点に気づいた瞬間から、ゆっくりと立ち直っていけます。

あなたがこれまでしてきたことは、間違いでも悪でもありません。

でも、「自分の気持ちを後まわしにする生き方」は、もう終わらせていいのです。

まとめ|「誰かを助けたい」は、あなた自身の助けを求める声かもしれません

ここまで読んでくださったあなたはきっと、だれかのために一生懸命生きてきた方だと思います。

家族、職場、友人、パートナー──

だれかの苦しみに気づいたら放っておけなくて、「わたしがなんとかしなきゃ」とがんばってきたのではないでしょうか。

でももし、そんなやさしさの裏に、「自分の気持ちを置きざりにしてきたかもしれない」という感覚がある

なら──それは、ココロが変化を求めているサインです。

この記事では、メサイアコンプレックスという心理構造をもとに、

「助けたいのに苦しい」「やさしさが伝わらない」という

あのつらさの正体をひも解いてきました。

- だれかを助けることでしか、自分の存在価値を感じられない

- やさしさのつもりが、相手を苦しめてしまうことがある

- 共依存の中で自分自身がすり減っていく感覚がある

こうした構造は、「あなたが悪いから」ではなく、

これまでの生き方や親との関係の中で形づくられてきた「ココロのクセ」にすぎません。

だからこそ、気づいた今ここから整えていくことができます。

わたしたち株式会社Osaka-Childでは、

そんな40代女性のために【3週間集中リペアレンティングプログラム】をご用意しています。

ただやさしくするのではなく、

ただきびしくするのでもなく、

あなた自身の「本音」とつながり直すための専門的なステップを、

精神科医・心理士といっしょにすすめていく個別サポートです。

「助けたい」と願うあなた自身が、まず安心してささえられる側になること──

それが、ほんとうの意味で人と向き合える第一歩になります。

今までだれかのために尽くしてきたあなたが、

これからは自分の人生の主役として生きる時間を取り戻していけますように。

期間限定

📩 「病気ではなかった」──その安心のあとに、次の一歩を

✅ 今だけ【銀行振込限定で割引+3大特典付き】でご案内中です。

🔸 本日 2月7日(土)23:59まで のご入金分までのご案内となります。

🔸 『あと2名様限定』

※銀行振込限定・先着順での受付となります。

この3週間集中サポートは、

「病名がつかない心のしんどさ」に苦しんできたあなたが、安心と理解を取り戻すための時間です。

🎁 ご参加の方には、以下の3点を特典として進呈します:

- 気づきのための「感情整理チェックリスト」

- 自分と向き合う「思考パターンの可視化テンプレート」

- 心を整えるための「NG行動ガイド」

“わたしは病気じゃない”と知ったら、次は「自分の人生を取り戻す」番です。

誰かのためではなく、自分のために生きる3週間──今、はじめてみませんか?

ネットバンキングのご利用で、今すぐ開始することが可能です。

▶ 「自分を後回しにしない」ために、今すぐ3週間サポートを申し込む<br />

整った心で、これからの人生を見直したい方へは、50万円の個別サポートをご用意しています。

※33万円プログラム受講者のみのご案内です。

株式会社OsakaChildのアダルトチルドレンが分かる関連記事

40代女性の生きづらさを解決!アダルトチルドレンとは?原因と克服方法を徹底ガイド【臨床心理士監修】

アダルトチルドレン(AC)の治療は?生きづらさ解消への一歩!適切な診療科、二次的な疾患への対応

40代女性がアダルトチルドレンを5ヶ月で克服する令和最新のメソッド

アダルトチルドレンは家族である親からの過干渉・過保護|家族との関係を断ち切る

アダルトチルドレンと発達障害は違う?克服には共通する心理システムを知ること

40代母親のアダルトチルドレンの症状をたった6ヶ月で心理的アプローチによって改善

アダルトチルドレンを的確に診断しよう|生きづらさ克服のための症状、特徴など専門家による見解

アダルトチルドレン向いてる仕事15選!あなたにピッタリなキャリアを見つけよう

アダルトチルドレンの5つの種類と自分を理解する克服策|40代女性長年の生きずらさの解放!

アダルトチルドレンで虐待をする親の心理を分析し3ヶ月で最短克服しよう

毒親に育てられ無意識のうちにアダルトチルドレンになった40代女性の生きづらさ最短克服

【40代女性必見】HSPとアダルトチルドレン両方持ちが多いのはなぜ?|強い因果律があった

アダルトチルドレン度のチェックリスト|あなたのインナーチャイルドの傷つきを知る

アダルトチルドレンの「スケープゴートタイプ」と40代母親の子育てへの影響とは

共依存とは何?あなたの特性が共依存を招く|すべてを解明するカウンセリングと治療法

機能不全家族でアダルトチルドレン(AC)になりやすい原因と対応|家庭環境が生み出す影響

アダルトチルドレンのクラウンタイプの40代母親がぶつかる子育ての特徴とは

▶︎ 株式会社Osaka-Childの母親・子ども支援まとめを見る(心理・不登校・身体調整など・左の▼をクリック)

株式会社Osaka-Childの3人の子育てでストレスがたかい40代女性の心理作用をととのえるカウンセリング

子育ての真っ最中で、仕事と家庭の間で揺れ動いている女性の皆さんへ。私たちのカウンセリングサービスは、あなたのためにあります。もし心の中で悩みや生きづらさを感じている場合、それは特別な心のケアが必要な証拠です。株式会社Osaka-Childとして、日々の生活で直面している困難を理解し、その解決をサポートします。

私たちは、あなたが人生の困難に立ち向かう勇気を見つけるための安全な空間を提供します。当社のプロフェッショナルなカウンセラーは、あなたの問題や感情に深い理解を持ち、あなたを尊重します。ここでは、あなたの気持ちを自由に表現し、過去の影響から解放され、自分自身を再発見することができるでしょう。

カウンセリングは、心理システムの問題を共に解決するための有力な手段です。私たちのカウンセリングでは、まずじっくりとあなたのお話を聴きます。過去の経験やトラウマ、日常生活でのストレスなど、あなたが抱える悩みや心の中での葛藤を理解し、共感します。その後、適切なカウンセリング技法を用いて、心の中のブロックを取り除き、自分自身と向き合い、成長するためのサポートを行います。

初めての方でも、私たちのサービスを利用することはとても簡単です。当社のウェブサイト上で、カウンセリングセッションの申し込みをすることができます。また、具体的な問い合わせや不明点がある場合は、お気軽に当社までメールをお送りください。

心の中で抱える悩みや生きづらさに苦しんでいるなら、あなたは一人ではありません。株式会社Osaka-Childは、あなたが自分自身の価値を見つけ、生活の質を改善するためのサポートを提供します。カウンセリングを通じて、あなたがより健康的で充実した人生を歩む手助けをいたします。

カウンセリングのプロセスは、あなたの個別のニーズや目標に合わせてカスタマイズされます。私たちは、あなたが心地よく感じるペースでサポートを提供し、尊重と信頼の関係を築くことを大切にしています。カウンセリングを通じて、自己理解を深め、心の中の問題を克服し、より充実した人生を築いていきましょう。

あなたが心の支えを必要としているなら、ぜひ株式会社Osaka-Childのカウンセリングにお越しください。私たちがあなたの側にいて、共に問題を解決し、より健康で幸せな未来を築くお手伝いをいたします。一歩踏み出す勇気を持ってください。私たちと一緒に、新しい人生の扉を開いてみましょう。

\本気で変わりたい40代母親へ/

子どもとの関係、自分の人生、どちらもあきらめない方法があります。

33万円・50万円の本格プログラムで、臨床心理士とマンツーマンであなたの「再スタート」をサポートします。

▶ 「母との関係を整える3週間集中プログラム」受付中(銀行振込限定価格)

▶ 自分を整えた“その先”へ──発信・働き方・人生の選び直しをサポート(受講者専用)

小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援事業をする株式会社Osaka-Childとは?

【 復学率100% 】小中学生復学支援Osaka-Childの支援策とは?

こちらもCHECK

-

-

【 復学率100% 】小中学生復学支援Osaka-Childの支援策とは?

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

【堺市】不登校の子どもをサポートする!Osaka-Childのカウンセリング支援

こちらもCHECK

-

-

【堺市】不登校の子どもをサポートする!Osaka-Childのカウンセリング支援

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 Osaka-Childは、堺市にある不登校の子どもたちとその家族を支援するカウンセリ ...

続きを見る

復学支援の専門家が教える、家庭学習支援のポイントと効果的な学習方法

株式会社Osaka-Childの心理技法・心理検査一覧

株式会社Osaka-Childの障害一覧

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:母親のメンタルサポート

支援内容

1. オキシトシン分泌促進で子どもに接する母親の専門的なカウンセリング

2. 胎児期から乳児期のオキシトシン分泌状態の再経験

3. 母親の子育ての疲れやストレスの軽減

4. 母親の胎児期・幼少期の体験のインナーチャイルドの修正

5. 母親の親子関係をカウンセリングにより気づかせる

6. カウンセリングによって母親の生き方を主体性を持たせる

7. 幼少期に得られなかった愛着の再構築

8. 個人に合った最適な心理システムの再起動

9. 母親を子どもの親から一個人としての存在の獲得

10. 愛着育成による自己肯定感の向上

11. 人生軸上でインストールした感覚ー認識の空洞化

母親のメンタルサポートの具体的なアプローチ

株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学支援の一環として、母親のメンタルサポートを提供しています。以下に、具体的な支援内容を説明します。

- オキシトシン分泌促進で子どもに接する母親の専門的なカウンセリング オキシトシンは愛着や絆の形成に関与するホルモンであり、母親と子どもの関係を深める重要な役割を果たします。カウンセリングにおいては、母親がオキシトシン分泌を促進する方法や子どもとの関わり方について学びます。

- 胎児期から乳児期のオキシトシン分泌状態の再経験 母親が胎児期から乳児期の自身のオキシトシン分泌状態を再経験することで、子どもとの関係性や愛着形成に関する理解を深めます。これにより、母親はより適切な愛着行動を身につけ、子どもの安定した成長を支援します。

- 母親の子育ての疲れやストレスの軽減 子育てにおける疲れやストレスは母親のメンタルヘルスに大きな影響を与えます。専門的なカウンセリングにより、母親の疲れやストレスを軽減し、心の健康を保つための具体的なケア方法を提供します。

- 母親の胎児期・幼少期の体験のインナーチャイルドの修正 母親の胎児期や幼少期におけるトラウマや負の体験は、子育てに影響を及ぼすことがあります。カウンセリングにより、母親は自身のインナーチャイルド(内なる子どもの存在)の修正を通じて、子育てにおける負のパターンを変容させます。

- 母親の親子関係をカウンセリングにより気づかせる 母親の親子関係に潜むパターンや影響をカウンセリングを通じて明示し、母親自身がその関係性に気づくことを支援します。これにより、母親はより良好な親子関係を構築し、子どもの成長を促進します。

- カウンセリングによって母親の生き方を主体性を持たせる 母親が自身の生き方を主体的に選択し、子どもとの関係性をより意識的に築いていくことを支援します。母親の個別のニーズや目標を考慮し、適切なカウンセリングプランを策定します。

- 幼少期に得られなかった愛着の再構築 母親が幼少期に得られなかった愛着を再構築することで、自己肯定感や安心感を向上させます。カウンセリングにおいては、母親が自身の愛着スタイルや関わり方を理解し、健全な愛着関係の構築に向けた具体的なアプローチを身につけます。

- 個人に合った最適な心理システムの再起動 母親の心理システムの再起動により、ストレスへの対処能力や情緒調整能力を向上させます。カウンセリングにより、母親は自身の心理的な困難や制約を克服し、より健康的な心の状態を取り戻すことができます。

- 母親を子どもの親から一個人としての存在として認識 母親が自身を単に子どもの親としてではなく、個別の存在として認識することを支援します。母親の自己アイデンティティや自己実現の重要性を再確認し、自己成長とバランスの取れた生活を促進します。

- 愛着育成による自己肯定感の向上 母親が子どもとの愛着関係を育むことで、自己肯定感や自己価値感を向上させます。カウンセリングにおいては、母親が愛着行動やコミュニケーションスキルを向上させるための具体的な手法やアドバイスを受け取ります。

- 人生軸上でインストールした感覚ー認識の空洞化 母親が人生軸上で自身の感覚や認識を見つめ直し、新たな視点や意味づけを行うことを支援します。これにより、母親はよりポジティブな心理状態を持ち、子どもとの関係や子育てにおいてより健全な選択を行うことができます。

具体的な支援内容として、母親は定期的なカウンセリングセッションを通じて自身のメンタルヘルスや子育てに関する課題を共有し、カウンセラーとの対話やアドバイスを受け取ります。また、母親には日常生活におけるストレス管理や自己ケアの方法、感情の調整やコミュニケーションスキルの向上など、実践的なツールや戦略が提供されます。

大阪の不登校カウンセリング|40代の母親が必知!子供の不登校を解決する支援方法と専門家のアドバイス

こちらもCHECK

-

-

大阪の不登校カウンセリング|40代の母親が必知!子供の不登校を解決する支援方法と専門家のアドバイス

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 子供の不登校は多くの40代の母親にとって深刻な悩みです。その解決には適切な支援方法と ...

続きを見る

【40代母親からの第一歩】不登校問題解決への道と専門カウンセリングでの導き

こちらもCHECK

-

-

【40代母親からの第一歩】不登校問題解決への道と専門カウンセリングでの導き

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 40代の母親が抱える不登校問題は深刻な課題です。子どもの不登校により家庭や学校の関係 ...

続きを見る

【幸せホルモン】オキシトシンの増やし方12選|瞑想やマインドセット・身体調整が効果的

不登校の原因を知る方法!40代の母親が的確にサポートする方法とは?

中学生の不登校の原因は母親にあった!母親へのカウンセリングで復学につなげる

【40代子育ての悩み】不登校の原因を解明!不登校になる子の親の特徴と改善策

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どものカウンセリング

支援内容

1. 不登校の子どもが抱えるココロの動きの促進

2. 幼少期の負の体験の心理システムの循環

3. 親子関係による負の自己イメージの軌道修正

4. 学校環境での存在価値の促進

5. 過去ー現在ー未来の時間軸の自然循環

6. 幼少期に遺伝的にもっているエネルギーの再生成

7. 学校環境で経験した負の要素への関わり

8. 学校環境で作られた他者との競争原理の滅尽

9. 母親では得られなかった愛着をカウンセラーとの共有で再獲得

10. 幼少期のゼロベースでの人間像への気づき

11. 負の心理システムで構成された世界観の抑制

不登校の子どものカウンセリングの具体的なアプローチ

- 不登校の子どもが抱えるココロの動きの促進 不登校の子どもは心理的な負担を抱えている場合があります。私たちは、子どものココロの動きを理解し、彼らが抱える不安やストレスを軽減するための支援を行います。具体的な方法としては、感情の表現や認識のトレーニング、リラクゼーション技法の導入などがあります。また、子どもが自己理解を深め、自己肯定感を高めるために、自己探索のプロセスにも取り組みます。

- 幼少期の負の体験の心理システムの循環 幼少期に経験した負の出来事やトラウマは、不登校の原因となることがあります。私たちは、そのような負の体験が心理システムにどのように影響を与え、循環するのかを理解し、子どもと共にその解決に向けた取り組みを行います。具体的には、トラウマ解消のための技法や自己発見のプロセスを通じて、過去の負の経験に対処し、新たな自己概念を構築するサポートを行います。

- 親子関係による負の自己イメージの軌道修正 親子関係は子どもの自己イメージに大きな影響を与えます。不登校の子どもにおいては、負の自己イメージが形成されることがあります。私たちは、子どもと親の関係を理解し、親子のコミュニケーションの改善や共感的な対話を通じて、子どもの自己イメージの軌道修正を支援します。親には、子どもの感情や困難に対して理解を示し、受け入れる姿勢を促すためのアドバイスや指導を提供します。

- 学校環境での存在価値の促進 不登校の子どもは学校環境での存在価値や自己肯定感に欠けていることがあります。私たちは、子どもが学校での存在感を取り戻すための支援を行います。具体的には、学校との連携や学校内でのサポート体制の構築を行い、子どもが自分の能力や才能を発揮できる場を提供します。また、学校生活の中での達成感や成功体験を通じて、子どもの自信を育む取り組みも行います。

- 過去ー現在ー未来の時間軸の自然循環 不登校の子どもは、過去の困難や現在の問題に囚われる傾向があります。私たちは、子どもが過去、現在、未来の時間軸を自然に循環できるように支援します。過去の出来事への執着や現在の問題に対する固執を解放し、未来に向けて前向きに取り組むことを促します。具体的な方法としては、目標設定や将来のビジョンの明確化、行動計画の策定などがあります。

- 幼少期に遺伝的に持っているエネルギーの再生成 子どもの行動や感情は、幼少期に遺伝的に受け継がれたエネルギーによって影響を受けることがあります。私たちは、子どもが遺伝的に持っているエネルギーを再生成し、ポジティブな方向へと導くための支援を行います。具体的には、子どもが自己観察や自己理解を深めるプロセスを通じて、自己変容を促すことに焦点を当てます。

- 学校環境で経験した負の要素への関わり 不登校の子どもは、学校環境での負の要素に対して適切に関わることができない場合があります。私たちは、子どもが学校環境での負の要素に対して適切に対処できるように支援します。具体的には、コミュニケーションスキルのトレーニングや問題解決能力の向上を促すプログラムを提供し、子どもが対処方法を見つけられるようにサポートします。

- 学校環境で作られた他者との競争原理の滅尽 学校環境では競争原理が存在し、不登校の子どもにとっては負の影響を与えることがあります。私たちは、他者との競争原理を滅尽し、協力や共感の文化を醸成する支援を行います。具体的には、協調性やチームワークの重要性を学ぶ活動や、他者との比較ではなく自己の成長に焦点を当てる指導を行います。

- 母親では得られなかった愛着をカウンセラーとの共有で再獲得 不登校の子どもの中には、母親からの愛着が不足している場合があります。私たちは、子どもがカウンセラーとの関係を通じて、得られなかった愛着を再獲得できるように支援します。子どもが安心感や信頼感を育み、自己価値感や自己受容感を高めるために、カウンセラーとの関係性を重視したアプローチを取ります。

- 幼少期のゼロベースでの人間像への気づき 不登校の子どもには、幼少期に根付いた人間像や自己イメージに問題がある場合があります。私たちは、子どもが自己観察や内省を通じて、幼少期のゼロベースから新たな人間像への気づきを促す支援を行います。具体的には、自己評価の見直しやポジティブな特性の発見、適応的な思考や行動パターンの構築をサポートします。

- 負の心理システムで構成された世界観の抑制 不登校の子どもは、負の心理システムで構成された世界観を持っていることがあります。私たちは、子どもがそのような負の世界観から抜け出し、ポジティブな視点や心理的な柔軟性を取り戻すための支援を行います。

具体的には、認知行動療法やポジティブ心理学の手法を用いて、子どもの思考や信念の再構築を促し、より健康的な心理システムを構築します。 株式会社Osaka-Childの臨床心理士(カウンセラー・セラピスト・不登校専門カウンセラー)として、私たちは不登校の子どもとその家族に対して、個別に適した支援を提供します。子どもの心の健康を重視し、不登校の原因や状況を的確に把握した上で、専門知識や経験に基づいたアプローチを用いてサポートを行います。私たちの目標は、子どもが健やかな学校生活を送り、自己成長や社会参加の機会を最大限に引き出すことです。

不登校カウンセリングでHSCの子どもを復学支援に|HSCの子どもを持つ40代の母親に向けて

こちらもCHECK

株式会社Osaka-Childのカウンセリング技法

カウンセリングとは?心理システムを正常化して生きづらさを克服する効果最大

-

-

参考カウンセリングとは?心理システムを正常化して生きづらさを克服する効果最大

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

来談者中心療法で心理システムを自然状態にして精神的苦しみを克服|40代女性の生きづらさ克服

-

-

参考来談者中心療法で心理システムを自然状態にして精神的苦しみを克服|40代女性の生きづらさ克服

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

トラウマインフォームドケアをカウンセリングで心理システムの最短正常化に

-

-

参考トラウマインフォームドケアをカウンセリングで心理システムの最短正常化に

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

オンラインカウンセリングのメリット・デメリットを知って手軽に心理システムを正常化する

-

-

参考オンラインカウンセリングのメリット・デメリットを知って手軽に心理システムを正常化する

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

精神分析的心理療法でカウンセリングを実施し心理システムの正常化で生きづらさ克服

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どもの身体調整

支援内容

1. 子どもの姿勢コントロールの修正

2. 姿勢コントロールによる身体アライメント構築

3. 姿勢コントロールから重心作り

4. 学習に不可欠な座り姿勢での姿勢コントロールの促通

5. 姿勢に伴う手の運動構成のバランス

6. 姿勢と視覚・聴覚情報の同期

7. 全身の関節運動・筋肉の出力調整

8. 三半規管や脳神経系の出力の修正

9. ハンドリングによる触覚刺激で感覚系のコントロール

10. 皮ふ刺激によるオキシトシン分泌の促進

11. 皮ふ・筋膜・筋肉・筋肉の長さのセンサーのコントロール

12. 感覚ー認識システム促通から無の状態へのアップデート

13. 身体への関わりによる不足した愛着の向上

14. 負の心理システムで過緊張した筋肉の正常化

15. 負の心理システムから身体への過剰な意識への抑制

不登校の子どもの身体調整の具体的なアプローチ

株式会社Osaka-Childでは、不登校の小中学高校生や発達障害の子どもの復学支援の一環として、身体調整の支援を行っています。以下に、具体的な支援内容を説明します。

- 子どもの姿勢コントロールの修正 子どもの姿勢は、身体の調整や感覚統合に重要な役割を果たします。不適切な姿勢が存在する場合、学習や集中力に悪影響を与えることがあります。私たちは、子どもの姿勢を正しい形に修正し、適切な姿勢コントロールをサポートします。具体的には、姿勢の矯正や筋力トレーニング、姿勢保持のためのエルゴノミクス指導などを行います。

- 姿勢コントロールによる身体アライメント構築 姿勢の改善は、身体のアライメントやバランスの向上につながります。私たちは、子どもの身体アライメントを構築するために、姿勢コントロールのトレーニングを行います。これには、正しい姿勢の保持や身体の軸の調整、バランス感覚の向上などが含まれます。

- 姿勢コントロールから重心作り 姿勢と重心の関係は、身体の安定性や運動の質に大きな影響を与えます。私たちは、姿勢コントロールから重心の形成に焦点を当て、子どもが適切な重心を持つことをサポートします。具体的には、姿勢トレーニングやバランスボードを使ったトレーニングなどを通じて、重心の安定化を促します。

- 学習に不可欠な座り姿勢での姿勢コントロールの促通 適切な座り姿勢は、学習において重要な要素です。不適切な座り姿勢は集中力の低下や身体の疲労を引き起こすことがあります。私たちは、子どもが学習に不可欠な座り姿勢を維持できるように、姿勢コントロールの促通を支援します。具体的には、正しい座り方やデスク環境の調整、体操やストレッチの指導などを行います。

- 姿勢に伴う手の運動構成のバランス 姿勢と手の運動は密接に関連しています。不適切な姿勢は手の運動にも影響を与えることがあります。私たちは、子どもの手の運動構成をバランス良く整えるために、姿勢と手の連動性を意識した支援を行います。具体的には、手の筋力や協調性のトレーニング、細かい手指の動作の指導などを行います。

- 姿勢と視覚・聴覚情報の同期 姿勢の調整と視覚・聴覚情報の適切な処理は、子どもの学習や集中力に影響を与えます。私たちは、子どもが姿勢と視覚・聴覚情報を適切に同期させるための支援を行います。具体的には、視覚情報や聴覚情報の統合を促すトレーニングやセンサリー処理の指導などを行います。

- 全身の関節運動・筋肉の出力調整 全身の関節運動や筋肉の出力の調整は、身体の柔軟性や運動能力に影響を与えます。私たちは、子どもの全身の関節運動や筋肉の出力を調整し、適切な身体の動きをサポートします。具体的には、関節の可動域の拡大や筋力トレーニング、コーディネーションの向上を目指したプログラムを提供します。

- 三半規管や脳神経系の出力の修正 三半規管や脳神経系の出力の調整は、バランス感覚や運動の調整に関与します。私たちは、子どもの三半規管や脳神経系の出力を修正し、バランス感覚や運動の質を改善するための支援を行います。具体的には、バランス感覚のトレーニングや目の運動の指導などを行います。

- ハンドリングによる触覚刺激で感覚系のコントロール 触覚刺激は感覚統合や身体の調整に重要な役割を果たします。私たちは、子どもの感覚系のコントロールを促すために、ハンドリングと呼ばれる触覚刺激を活用した支援を行います。具体的には、身体全体に触覚刺激を与えることで感覚統合を促し、身体の安定性や調整能力を高めます。

- 皮ふ刺激によるオキシトシン分泌の促進 皮ふ刺激はオキシトシンの分泌を促し、リラックスや安定感をもたらします。私たちは、子どもの皮ふ刺激を活用してオキシトシンの分泌を促進し、心身の安定をサポートします。具体的には、マッサージや触れ合いのアクティビティを通じて、子どもがリラックスした状態に入る機会を提供します。

- 皮ふ・筋膜・筋肉の長さのセンサーのコントロール 身体の皮ふ、筋膜、筋肉は長さの変化を感知するセンサーを持っています。私たちは、子どもの皮ふ・筋膜・筋肉の長さのセンサーをコントロールし、正常な身体の感覚を促します。具体的には、ストレッチや筋膜リリースなどの手法を用いて、身体の柔軟性や感覚統合を促進します。

- 感覚ー認識システム促通から無の状態へのアップデート 感覚と認識のシステムが促通し、無の状態にアップデートされることは、子どもの集中力や学習能力に大きな影響を与えます。私たちは、子どもの感覚と認識のシステムを促通させ、無の状態へのアップデートを支援します。具体的には、身体を使ったアクティビティやセンサリー統合の手法を用いて、感覚と認識の調整を促します。

- 身体への関わりによる不足した愛着の向上 不登校の子どもには、不足した愛着が存在する場合があります。私たちは、身体への関わりを通じて子どもの不足した愛着を向上させる支援を行います。具体的には、身体的な接触やアクティビティを通じて子どもとの関係性を構築し、安心感や信頼感を促します。

- 負の心理システムで過緊張した筋肉の正常化 負の心理システムは、子どもの身体に過緊張や緊張を引き起こすことがあります。私たちは、負の心理システムで過緊張した筋肉の正常化をサポートします。具体的には、筋肉の緊張を緩めるエクササイズやリラクゼーション法の指導を行い、身体の緊張を軽減します。

- 負の心理システムから身体への過剰な意識への抑制 負の心理システムから身体への過剰な意識は、子どもの集中力や学習に悪影響を与えることがあります。私たちは、負の心理システムから身体への過剰な意識を抑制する支援を行います。

株式会社Osaka-Childの身体調整とカウンセリング技法

催眠療法と心理カウンセリング併用で精神作用をリセット|40代女性の心理システムを正常化に

-

-

参考催眠療法と心理カウンセリング併用で精神作用をリセット|40代女性の心理システムを正常化に

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

自律訓練法とカウンセリングの併用で40代女性生きづらさ克服|自宅で簡単にできる

-

-

参考自律訓練法とカウンセリングの併用で40代女性生きづらさ克服|自宅で簡単にできる

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

呼吸法とカウンセリングで身体と精神をコントロールし40代女性が安定した人生を送る

-

-

参考呼吸法とカウンセリングで身体と精神をコントロールし40代女性が安定した人生を送る

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

メンタライゼーション・ベースド・セラピーで40代女性の心理システムを整える

-

-

参考メンタライゼーション・ベースド・セラピーで40代女性の心理システムを整える

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

グリーフケアカウンセリングで新しい自分で自然世界と調和した生き方を獲得する

-

-

参考グリーフケアカウンセリングで新しい自分で自然世界と調和した生き方を獲得する

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

リラクゼーション法で40代女性の生きづらさの身体症状を克服|目的・やり方・コツを解説

-

-

参考リラクゼーション法で40代女性の生きづらさの身体症状を克服|目的・やり方・コツを解説

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

具体的には、身体感覚の調整やマインドフルネスなどの技法を用いて、子どもの心身のバランスを整えます。 株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの身体の健康と調整を重視し、個別に適した身体調整の支援を提供します。子どもとその家族との協力を通じて、身体の調整や感覚統合の促進を図り、学習や社会生活の質を向上させることを目指します。

📌 あなたに必要な支援は、今すぐ手に届きます。

ここまで読んで「これ、私のことだ」と感じた方へ。

私たちが提供している再設計プログラムは、表面的なアドバイスではなく、根本から人生を整えるための実践型サポートです。

銀行振込限定で 最大5万円割引・個別相談枠の優先予約も受付中。

▶ 「母との関係を整える3週間集中プログラム」受付中(銀行振込限定価格)

▶ 自分を整えた“その先”へ──発信・働き方・人生の選び直しをサポート(受講者専用)

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どもの家庭学習支援

支援内容

1. オンラインによる苦手教科の徹底的学習サポート

2. 自分に合った教材と学習法の発見と実践

3. 得意科目を地域で成績上位に入るための学習法

4. 苦手科目の時間的な関わり(量→質)

5. 予習・復習の時間共有

6. 脳内の特性に合わせた学習プログラムの実践

7. 脳内と心理システムを促通した個人に合った学習方法の習得

8. 勉強量から勉強の質への関わり

9. 不登校中の自宅でのスケジューリング

10. 勉強に対する苦手意識への心理システムの調整

11. 成績に反映する個人に合った勉強法の獲得

12. 全教科の要素分解と要素の合成への考え方の習得

13. 不登校中に偏差値を20以上向上させる学習時間と質の習得

不登校の子どもの家庭学習支援の具体的なアプローチ

株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学支援の一環として、家庭学習の支援を行っています。以下に、具体的な支援内容を説明します。

- オンラインによる苦手教科の徹底的学習サポート オンラインを活用して、子どもの苦手とする教科について徹底的な学習サポートを行います。個別のオンラインチューターや学習プラットフォームを活用し、子どもが理解を深めるための指導を提供します。

- 自分に合った教材と学習法の発見と実践 子どもに合った教材や学習法を見つけ、実践するサポートを行います。子どもの学習スタイルや興味・関心に合わせて教材を選定し、効果的な学習方法を指導します。

- 得意科目を地域で成績上位に入るための学習法 子どもの得意科目を活かして、地域で成績上位に入るための学習法を指導します。具体的な学習戦略やアプローチを提供し、子どもが得意科目での自信と成果を得られるように支援します。

- 苦手科目の時間的な関わり(量→質) 苦手科目に対する学習時間を質の高いものにするための支援を行います。集中力を高めるための学習スケジュールの作成や、効果的な学習方法の指導を通じて、苦手科目への取り組みを効果的に進める方法を提供します。

- 予習・復習の時間共有 予習と復習の重要性を理解し、効果的に取り組むために、子どもと共有する時間を設けます。予習や復習の方法や具体的な計画の立て方を指導し、子どもが学習内容を定着させるサポートを行います。

- 脳内の特性に合わせた学習プログラムの実践 子どもの脳の特性に合わせた学習プログラムを実践します。例えば、視覚的な学習スタイルを持つ子どもにはマインドマップやイメージングを活用し、効果的な学習を促します。

- 脳内と心理システムを促通した個人に合った学習方法の習得 子どもの脳内の機能と心理システムを促通させ、個人に合った学習方法を習得させる支援を行います。具体的には、脳の情報処理や学習スタイルを理解し、それに基づいた学習戦略やアプローチを提案します。

- 勉強量から勉強の質への関わり 勉強の量だけでなく、質の高い学習を実現するための関わりをサポートします。集中力の向上や学習環境の整備、効果的な学習テクニックの指導などを通じて、子どもが効率的かつ効果的に学習できるように支援します。

- 不登校中の自宅でのスケジューリング 不登校中の子どもが自宅での学習をスムーズに進めるためのスケジューリングのサポートを行います。適切な時間配分やタスク管理の方法を指導し、子どもが自主的に学習を進められるように支援します。

- 勉強に対する苦手意識への心理システムの調整 勉強に対する苦手意識を持つ子どもに対して、心理システムの調整を行います。適切な支援方法や学習環境の整備、ポジティブなフィードバックの提供などを通じて、子どもの勉強への意欲や自信を高める支援を行います。

- 成績に反映する個人に合った勉強法の獲得 子どもの個別の特性や学習スタイルに合わせて、成績に反映される勉強法を獲得させる支援を行います。具体的には、学習戦略の指導や学習プランの作成、効果的な学習テクニックの習得などを通じて、子どもが効果的に学習できるようにサポートします。

- 全教科の要素分解と要素の合成への考え方の習得 全教科において、学習内容を要素分解し、それらを合成する考え方を習得させる支援を行います。具体的には、重要なキーポイントの抽出や概念の整理、総合的な学習アプローチの指導などを通じて、子どもの学習能力を向上させます。

- 不登校中に偏差値を20以上向上させる学習時間と質の習得 不登校中に子どもの学習時間と質を向上させ、偏差値を20以上上げる支援を行います。適切な学習計画の策定や時間管理の指導、効果的な学習方法の習得などを通じて、子どもの学力向上を支援します。

発達支援・発達相談をカウンセリングと療育で発達障害の子どもの機能性を120%アップ

動機づけ面接とカウンセリングの併用で40代女性の個人の人生に合った生き方を見つける

ナラティヴセラピーをカウンセリングで過去の経験値を未来軸に近づけ40代女性を自己実現に

ペアレント・トレーニングで40代母親の子育てを楽にする|子どもの育ちを大切にできる

不登校中の勉強しない・遅れる不安を解決する40代母親ができる接し方とは

中3不登校生徒で勉強してない場合の受験対策や進路の選択肢|今からでも間に合う!

【40代母親必見】不登校の子が復学後に勉強しない?その原因と解決策を詳解

中学3年間不登校だと勉強してないから高校受験は難しい?中学生の不登校の原因と親ができる対応

発達障害をカウンセリングで心理システムをスムーズにし克服へ|40代女性生きづらさ解決

学習障害(LD)をカウンセリングで最短で負担なく克服させる|生きづらさ解決に

株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの家庭学習をサポートし、個別に適した学習方法や戦略を提供します。子どもとその家族との協力を通じて、学習の成果を最大化し、不登校からの復学を支援します。

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どもの進学・キャリアデザインサポート

支援内容

1. カウンセリングによる自己イメージのリセット

2. 意識と覚醒の自然現象への共有

3. 好きなこと・得意なこと・使命感への気づき

4. 未来像のマインドからの発見

5. 未来像と現実の自己へのプログラミング

6. 自己内から具体的な人生設計

7. 誕生から死への人生軸への関わりと意識の促通

8. トレンド情報に流されない個人に合った生き方の習得

9. 努力せずありのままで成果が出るキャリアとプロセスの構築

10. 学校環境での失敗体験の再現化と捨てる作業

11. 世界を構造から見つけていくトレーナーとの共有

不登校の子どもの進学・キャリアデザインサポートの具体的なアプローチ

株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学支援の一環として、進学やキャリアデザインのサポートを行っています。以下に、具体的な支援内容を説明します。

- カウンセリングによる自己イメージのリセット カウンセリングを通じて、子どもの自己イメージをリセットします。過去の失敗や困難な経験に縛られず、新たな可能性や自己評価を見つける支援を行います。

- 意識と覚醒の自然現象への共有 子どもに対して、意識や覚醒の自然現象について共有し、自己の内面に目覚めるきっかけを与えます。具体的には、マインドフルネスや瞑想などの方法を取り入れ、子どもが内なる気づきや成長を促します。

- 好きなこと・得意なこと・使命感への気づき 子どもが自分の好きなことや得意なこと、そして使命感を見つけるための支援を行います。興味や才能を引き出し、将来の方向性を探るための活動や自己探求のプロセスをサポートします。

- 未来像のマインドからの発見 子どもが自分自身の未来像を持つことで、目標や希望を見つける手助けをします。未来を具体的にイメージすることで、自己の成長や進学・キャリアの方向性を見出すサポートを行います。

- 未来像と現実の自己へのプログラミング 子どもが描いた未来像と現実の自己を結び付けるためのプログラミングをサポートします。具体的な目標設定や行動計画の策定、自己肯定感や自己効力感の醸成を通じて、子どもの進学やキャリアの実現を支援します。

- 自己内から具体的な人生設計 子どもが自己内に持つ資源や価値観を活かし、具体的な人生設計を立てるサポートを行います。自己の内なる声や目標に基づき、将来の進路やキャリアの方向性を考えるプロセスを共に進めます。

- 誕生から死への人生軸への関わりと意識の促通 子どもに対して、人生の意義や目的、誕生から死への人生軸について考える機会を提供します。自己の存在意義や時間の尊さを理解し、将来に向けた意識の促進を支援します。

- トレンド情報に流されない個人に合った生き方の習得 子どもがトレンド情報や社会の期待に流されず、自己に合った生き方を見つけるための支援を行います。個別の特性や価値観を尊重し、自己を大切にする生き方の習得をサポートします。

- 努力せずありのままで成果が出るキャリアとプロセスの構築 子どもが努力せずにありのままの自己で成果を出せるキャリアやプロセスの構築をサポートします。個々の能力や資質を活かし、自己の個性や魅力を最大限に生かした進学やキャリアの選択を支援します。

- 学校環境での失敗体験の再現化と捨てる作業 学校環境での失敗体験を再現し、それらを手放すプロセスを支援します。過去のネガティブな体験やトラウマからの解放を促し、自己成長と前向きな展望を持つためのサポートを提供します。

- 世界を構造から見つけていくトレーナーとの共有 子どもが世界の構造や社会の仕組みを理解し、自己の進学やキャリアの選択に生かすために、トレーナーとの共有を行います。具体的な情報や知識の提供、意義や意味の理解を通じて、子どもの進学やキャリアデザインに役立つサポートをします。

対人関係療法カウンセリングで治りにくい精神疾患を正常化する|うつ病・摂食障害に効果的

ソリューション・フォーカスト・アプローチで人生の悩みを最短解決|40代女性生きづらさ克服

キャリアカウンセリング(キャリアコンサルティング)で40代女性の人生を幸福に導く

コーチングで40代女性の子育てやキャリアアップを最速に機能させる

株式会社Osaka-Childのカウンセリング技法

【2023年最新】認知行動療法(CBT)とは?方法、効果やメリット・デメリット、療法の流れなどを解説

ストレスマネジメントとは?40代女性が子育て・キャリアアップで活かせる効果ややり方を解説

-

-

参考ストレスマネジメントとは?40代女性が子育て・キャリアアップで活かせる効果ややり方を解説

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

アサーショントレーニングとは?職場や子育てで実践する方法や自己表現タイプを解説

-

-

参考アサーショントレーニングとは?職場や子育てで実践する方法や自己表現タイプを解説

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

認知再構成法とカウンセリングで40代女性の生きづらさを生む認知のゆがみを克服

-

-

参考認知再構成法とカウンセリングで40代女性の生きづらさを生む認知のゆがみを克服

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの進学やキャリアデザインを支援し、自己の可能性や夢を追求するサポートを行います。子どもとその家族との協力を通じて、自己の価値を見出し、将来への道を切り拓くお手伝いをします。

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの子どもの不登校復学支援内容:不登校復学後の1年間のサポート

支援内容

1. 復学後の学校との連携

2. 復学後の母親と子どものカウンセリングの実施

3. 復学後に生まれる諸問題の解決と実践

4. 復学後の生きづらさの軌道修正

5. 復学後の母親のメンタルサポートの継続

6. 復学後にぶつかる学校環境での負の体験への関わり

7. 母親に生まれる子どもへの過負荷の調整

8. 母親の人生サポートの継続による子どもの自由の解放

9. 復学後に生まれる母親と子どもへの不安の共有

不登校の子どもの進学・キャリアデザインサポートの具体的なアプローチ

株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学後の1年間にわたるサポートを提供しています。以下に、具体的な支援内容を説明します。

- 復学後の学校との連携 子どもの復学後において、学校との綿密な連携を行います。学校とのコミュニケーションを円滑にし、子どもの学習状況や生活面でのサポートが必要な点を把握し、適切な支援策を立てるために協力します。

- 復学後の母親と子どものカウンセリングの実施 復学後においても母親と子どものカウンセリングを実施し、お互いの心情や課題に対して向き合います。母親の支えや理解を促し、子どもの心理的な安定と学校生活への適応をサポートします。

- 復学後に生まれる諸問題の解決と実践 復学後に生じる様々な問題や課題に対して、具体的な解決策を見つけて実践する支援を行います。学校生活や人間関係のトラブル、学習上の困難などに対して、子どもと母親の双方が適切に対処できるようにサポートします。

- 復学後の生きづらさの軌道修正 復学後に感じる生きづらさや不安に対して、子どもの心理的な軌道修正を支援します。自己肯定感の向上や適切なストレス管理の方法を教えることで、子どもが学校での生活に前向きに取り組むことを支えます。

- 復学後の母親のメンタルサポートの継続 母親のメンタルサポートを復学後も継続的に行います。母親が子どもの復学に伴うストレスや不安を抱える場合には、心理的な支えや情報提供を通じて、彼女の心の健康状態を維持し、子どもへのサポートを続けます。

- 復学後にぶつかる学校環境での負の体験への関わり 復学後に学校環境での負の体験が生じた場合には、子どもがそれに適切に関わることができるようにサポートします。適切なコーピングスキルの習得や自己肯定感の強化を通じて、子どもが学校での困難に立ち向かう力を育みます。

- 母親に生まれる子どもへの過負荷の調整 復学後において、母親が子どもに対して過度な負荷を感じる場合には、適切な調整を行います。母親の負担を軽減し、子どもとの関係性を健全に保ちながら、サポートのバランスを取ることが重要です。

- 母親の人生サポートの継続による子どもの自由の解放 母親の人生全体にわたるサポートを継続し、彼女が自己の成長と発展に集中できる環境を整えます。母親の支えが安定することで、子どもはより自由に自己を表現し、学校生活を充実させることができます。

- 復学後に生まれる母親と子どもへの不安の共有 復学後に母親と子どもが抱える不安や心配事に対して、お互いがそれを共有し、解消するための場を提供します。相互の理解を深め、不安を和らげることで、子どもの復学後の安定と成長をサポートします。

ストレスコーピングとカウンセリングの併用で40代女性のキャリア・子育てに成果

マインドフルネスとカウンセリングで効果を最大に|40代女性のキャリア・子育てに成果を出す

行動活性化療法で精神的抑うつを改善|40代女性生きづらさ克服でキャリア・育児両立に

株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの不登校復学後の1年間にわたり、学校との連携や心理的なサポートを通じて、子どもと母親の両方を支えます。子どもの安定した学校生活の確立と母親のメンタルヘルスの維持に注力し、一人ひとりのニーズに合わせたサポートを提供します。

Osaka-Childは小学生・中学生の不登校のお子さまに対して最短復学支援を提供しています

株式会社Osaka-Childの支援内容とは

- 母親のメンタルサポート

- 不登校子どものカウンセリング

- 不登校子どもの身体調整

- 不登校子どもの家庭学習支援

- 不登校子どもの進学・キャリアデザインサポート

- 不登校復学後の1年間のサポート

不登校子どものカウンセリング Osaka-Childでは、専門のカウンセラーによる個別のカウンセリングを行い、不登校の原因や問題を解決するための支援を提供しています。不登校子どもの身体調整 心身共に健康であることは、不登校克服に不可欠な要素の1つです。Osaka-Childでは、体の不調を訴える子どもに対して、運動や栄養指導などの支援を提供しています。不登校子どもの家庭学習支援 学校に行けない状況であっても、家庭学習を続けることが重要です。 Osaka-Childでは、家庭学習の計画立案や実践支援を行い、学習習慣の維持や向上に貢献しています。不登校子どもの進学・キャリアデザインサポート 不登校期間中に進路について考えることは、将来の自分自身の希望や目標を明確にするためにも重要です。 Osaka-Childでは、進路相談や進学・就職に関する情報提供など、キャリアデザインに必要な支援を提供しています。不登校復学後の1年間のサポート 不登校克服後の生活は、新たな課題やストレスを伴うことがあります。Osaka-Childでは、不登校復学後の1年間にわたって、学校生活や社会生活のサポートを行っています。

🔚 最後まで読まれたあなたへ。

もし「私は変わりたい」と思われたのなら、

それは変わる準備が、すでに整い始めている証拠です。

33万円・50万円の再スタート支援プログラムでは、

家族関係・心理構造・生き方の再構築を、あなたのペースでじっくり支援します。

すでに診断済みの方も、そのまま詳細ページへ進めます。

あなたの心と体に合ったサポートを、今すぐ確認してみてください。

の-女性専門カウンセリング支援.png)

で-40代女性の人生を幸福に導く-〜株式会社Osaka-Childの効果的なアプローチ〜-150x150.png)