- 「母との関係がずっと苦しい」

- 「なぜか息子にイライラする」

──そんな40代女性が、自分でも理由のわからない「生きづらさ」に悩むことがあります。

それはたんなる育児疲れやストレスではなく、もっと深い「無意識の構造」からきている可能性があります。

この記事では、精神分析の基礎概念である「エディプスコンプレックス」を中心に、40代女性が無意識に抱える心のパターンを読み解いていきます。

そして、あなたが今感じている苦しさの正体に気づき、「どうすればココロのパターンを修正していけるのか」の道すじを示します。

この記事を読んでわかること

- 母親との関係に苦しむ「無意識の理由」が見えてくる

- 40代女性の人生における心の成長の停滞と突破口

- エディプスコンプレックスの理論と現代への影響

- 母娘関係・親子関係がどう性格に影響するか

- カウンセリングによる深層心理の修正方法

さらに、この問題に直面している40代の母親たちが、自分自身や子どもの心理状態をより良く理解し、適切な対処をするための具体的な解決策を提供します。

また、この記事の後半部分では、40代の母親を対象としたカウンセリング支援事業「株式会社Osaka-Child」についてもご紹介します。

このエディプスコンプレックスの問題に向き合うことで、「ずっと自分を縛っていたものの正体」が少しずつ見えてきます。

「母との距離がうまく取れない」「子どもに感情的にぶつかってしまう」

――そんな毎日のモヤモヤは、あなたのせいではありません。

わたしたち株式会社Osaka-Childでは、こうした背景にある「親子の深層構造」にアプローチするために、3週間集中のリペアレンティングサポートをおこなっています。

とくに40代女性が、これまで無意識に抱えてきたコンプレックスや母親との葛藤を見直し、「自分の人生を選びなおす」きっかけになるよう設計された内容です。

だれかのためにがんばることに慣れてしまったあなたへ――。

この記事が、「ほんとうの自分」と向き合うためのやさしい入口になればうれしいです。

監修者

株式会社Osaka-Child所属 精神科医

- 名前: 川村恵子

- 出身地: 福岡県

- 最終学歴: 京都大学医学部 精神神経学専攻

- 専門分野: 精神病理学、ストレス管理、認知療法

- 職歴: 京都大学医学部附属病院精神科勤務(10年)、独立後、大阪で精神科クリニックを開設

専門分野について一言: 「ココロを健全にする意識は全身の最適化へとつながります。一人ひとりのココロの声を大切にしたいと思っています。」

監修者

株式会社Osaka-Child所属 臨床心理専攻大学教授

- 名前: 森本哲夫

- 出身地: 奈良県

- 最終学歴: 米国ハーバード大学心理学部 博士課程修了

- 専門分野: 臨床心理学、発達心理学

- 職歴: ハーバード大学研究員(5年)、大阪大学人間科学部教授

専門分野について一言: 「心の成長とは、自己理解の旅でもあります。その旅のお手伝いができれば幸いです。」

期間限定

「母の声に縛られる苦しさ」を抱えるあなたへ

「自分の人生なのに、母の期待ばかり気にしてしまう…」

──40代になってもつづくココロの違和感。それは、エディプスコンプレックスの未解決による深層の葛藤かもしれません。

今こそ、「母の声」から自分自身を取り戻す3週間の再出発を。

📌このプログラムは、以下のようなお悩みに対応しています

- 母親の期待に応えようと生きてきたが、ココロが限界を感じている

- 自分の感情や選択が「母の目」を意識して決められない

- 子どもに過剰な期待をかけてしまい、自分自身も苦しくなる

✅現在【銀行振込限定で割引+3大特典付き】で受付中です。

🔸 本日 2月26日(木)23:59まで のご入金分までのご案内となります。

🔸 『あと1名様限定』

※銀行振込限定・先着順での受付です

▶ 母の影から自由になる第一歩はこちら

さらに、「整えたその先」を歩み出す方のために、50万円のライフリスタートサポートもご用意しています。

※ステップ式のため、まずは33万円プログラムからご受講ください。

「ちゃんとしてるのに、苦しい」

「頑張ってるのに、うまくいかない」

——そんな違和感を抱えたまま、ずっと我慢していませんか?

LINEで3分セルフ診断ができます。

あなたの“今の感覚”の正体が、見えてきます。

40代女性が抱えるエディプスコンプレックスとは

エディプスコンプレックスは、男児が4歳から6歳の男根期において、母親に対して愛着を抱き、同性である父親に対抗心を抱く無意識の葛藤を指します。

ポイント

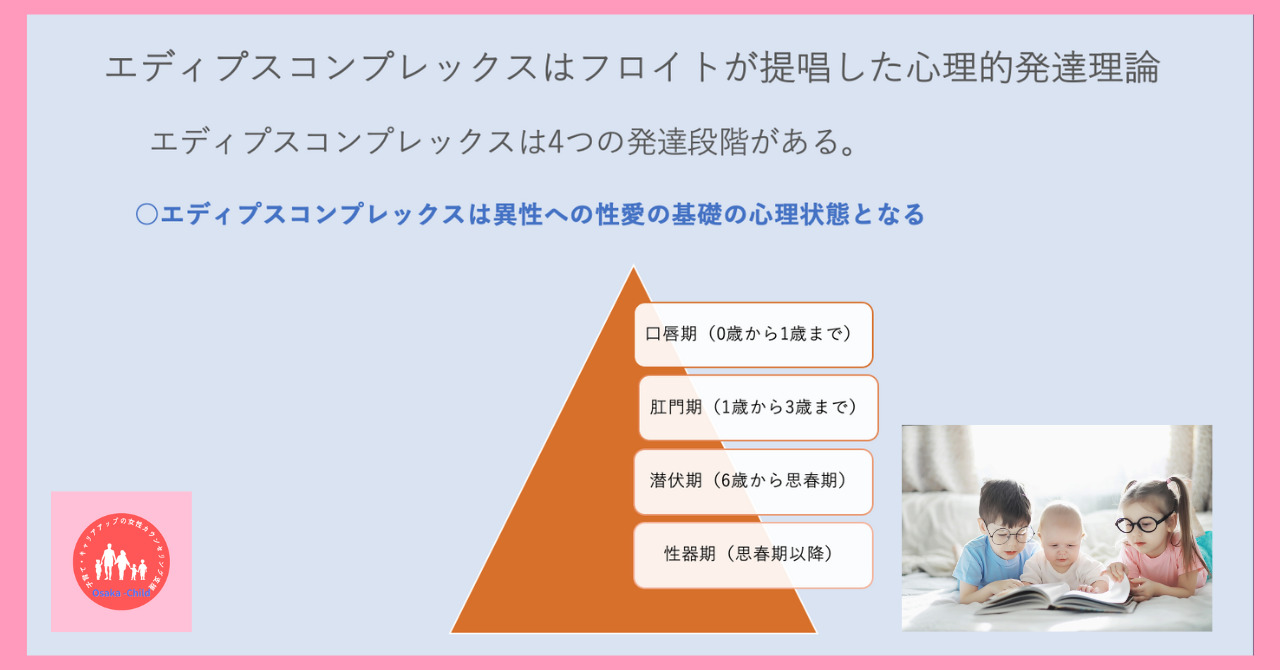

この概念は、フロイトによって提唱された心理的発達理論の一部であり、性的な欲動(リビドー)の発達に基づいて子供の発達段階を説明するものです。

フロイトの理論には、他にも口唇期(0歳から1歳まで)、肛門期(1歳から3歳まで)、潜伏期(6歳から思春期)、性器期(思春期以降)などの発達段階が含まれており、これらの段階が個体の性格や行動に影響を与えると考えられています。

エディプスコンプレックスは、特に男児の性的発達における重要な段階の一つであり、その後の性的欲求、性的嗜好の形成に影響を与えます。

株式会社OsakaChildのこの記事とあわせて読まれている関連記事。

エディプスコンプレックスの由来

エディプスコンプレックスの名前は、古代ギリシャの悲劇「オイディプース」に由来しています。

ポイント

この物語は、王子オイディプースが自分の父親を殺してしまい、後に自身の母親と結婚するという悲劇的な出来事を描いています。

この物語の要素が、エディプスコンプレックスと呼ばれる心理的葛藤と類似しており、フロイトはこれを基にこの概念を命名しました。エディプスコンプレックスは、男児が母親に愛情を抱き、父親に対抗心を抱く心理的現象を表現し、古代ギリシャの物語がその名前の由来となったのです。

ポイント

私のとらえ方としては、古代ギリシャの物語が人間の性的欲求の本質を説いているのか、当時の古典的な文化、監修、政治背景をとらえているからそのような物語になったのか。大事なことは、性的欲求は人間の人生の一生に関わる概念を作り出すものであることは知っておいてもらいたいです。

フロイトの提唱したエディプスコンプレックス

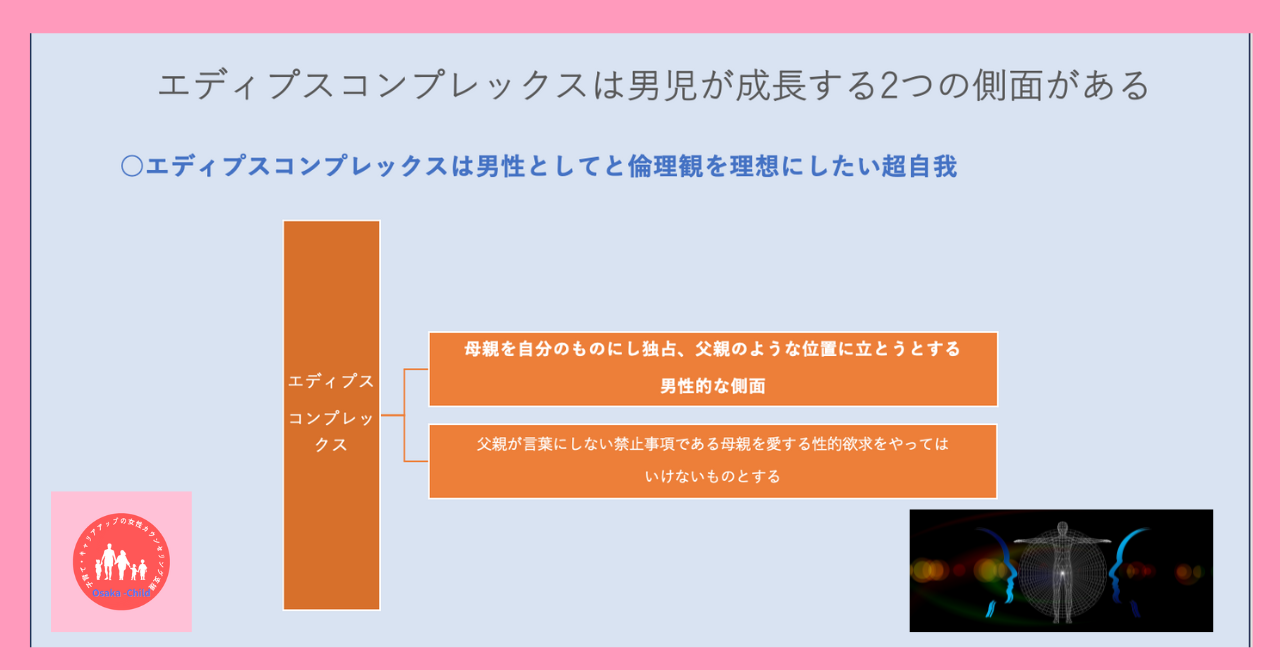

フロイトが提唱したエディプスコンプレックスには、二つの側面が存在します。

まず一つ目は、男児が母親に対して愛情を抱き、父親のような存在になろうとする男性的な側面です。

そして二つ目は、父親が設定した規則や禁止事項を、超自我として内面化する側面です。

この超自我は、両親や倫理観、理想を代表し、子供の行動を制約し調整する役割を果たします。

なお、英語での表記が「oedipus complex」となるため、日本語では「エディプス複合」とも呼ばれることがあります。

男児と女児のエディプスコンプレックスの経験は異なるため、それぞれの性別における違いについても紹介します。

エディプスコンプレックスの「男女差」|男の子と女の子、どう違うの?

エディプスコンプレックスという言葉を聞くと、

多くの人が

「男の子が母親に執着する時期」と思うかもしれません。

でも実は、

女の子にもこの時期があります。

そしてその「通り抜け方」には、性別によって大きなちがいがあるのです。

まず、男の子の場合。

小さいころにお母さんに強く甘えるのは、

「自分だけのお母さんでいてほしい」という思いのあらわれ

です。

でもあるとき、

無意識のうちに「お母さんはお父さんのものなんだ」と気づきます。

すると

「自分が奪おうとしたことに、お父さんが怒っているのでは」と感じ、

ココロの中に

- 怖さ

- 引け目

が生まれます。

これが

「去勢不安」

とよばれるものです。

その葛藤をとおして、

男の子は

「お父さんのようになりたい」と自分の中に

- 「ルール」

- 「理想」

を取り入れていきます。

この内面化された父の存在こそが、フロイトが言う「超自我」のはじまりです。

いっぽう、女の子は少しちがいます。

さいしょはお母さんに甘え、お母さんのようになりたいと思っていますが、

あるとき「自分には『ないもの』(=男性性)がある」と気づきます。

そしてそれを持っている父親にあこがれを抱き、

「お母さんよりお父さんがいい」と感情がすり替わっていきます。

ここで生まれるのが

「なぜわたしは『あれ』を持っていないの?」という劣等感。

そして、「それを持っていないわたしを産んだのはお母さんだ」という怒り。

女の子は、母にたいする愛情と怒りの間で揺れながら、

自分なりの「納得のしかた」を見つけていきます。

このプロセスは、

男性よりもずっと複雑で長くつづく傾向があります。

とくに、

父との距離が近すぎたり、

母との関係にひずみがある

と、

この時期の感情がそのまま大人になっても残り、

- 「自分はだれからも理解されない」

- 「なんとなく人生が不安定」

といった生きづらさにつながってしまうのです。

エディプスの乗り越え方は性差で変わる|女児は「終わらないコンプレックス」

──この理論は、男女によってまったくことなる体験をたどります。

とくに女児にとってのエディプス体験は、

男児のように「去勢不安→乗り越える→潜伏期」という明確な回路が成立しません。

それは女児に「ペニスがない」という事実が、

すでに解決不可能なスタート地点になっているからです。

そのため女児は、

欠如を代償するように

「こども=象徴としてのペニス」に自分を投影し、

「母になることで自分を回収しようとする」心理

へとすすみます。

いっぽう、

男児は「奪おうとした罰」としての

去勢不安をさけるため、

母親を手放す選択をします。

これがのちに

「父の規律」を内面化し、

超自我を形成するきっかけになります。

このように、エディプスコンプレックスは「親からの分離」という大きな課題を乗り越える通過儀礼ですが、その乗り越え方は性別によって大きくことなります。

男児の場合

男児のエディプスコンプレックスの場合は、最初は母親を手に入れようと近づきますが、後々、父親に息の根を潰されるのではないか?と恐れます。男児は、幼少期から男性を認識します。それは、男根(ペニス)があるからです。

ポイント

女児は男根がなく、無性の個体として生きていきます。

男児は違います。男性として生きることへの認識を父親から壊される。

つまり、これが去勢不安となります。去勢という言葉はあまり聞きなれないですよね。

ペットを飼っている方には、理解されているのが去勢です。子どもが生まれないように、オスのペニスを使えないようにするのです。

エディプスコンプレックスで考えられた去勢されるのではないかとは、人間である男児のペニスですから、なかなかリアルですよね。

無意識的に不安を感じて葛藤をすることが特徴です。

ポイント

去勢不安を感じるのは、父親の存在は子どもにとってとても大きいのです。

母親を父親に支配されている。令和の今でも父親が働き、母親は子育ての構造は変わっていません。

このように、父親がいなくなると、母親も子どもも生きていけなくなります。

したがって父親は絶対的存在となります。

子供にとって絶対的であるからです。

最初は、父親に対する不満などを抱えたままですが、父親と母親は性的な関係であるため、自分がそれを奪おうとしてることに父親が怒っているのではないかという漠然とした不安を感じます。

母親を手に入れることを諦めたとしても、子供は「父親に去勢されるのではないか」と感じてしまうため、どちらにしてもペニスを守るための葛藤に悩む時期です。

その葛藤を乗り越えた次の段階として挙げられるのが潜伏期と呼ばれており、性的な欲求はほとんど表出しなくなります。

女児の場合|「娘として生きること」の違和感・母への怒りと子どもへの投影

女の子は、ある時ふと気づきます。

「自分には『ないもの』がある」と。

それを持っている父にあこがれ、

そしてそれを持っていない自分に、

何とも言えない欠けた感覚を抱きはじめる

のです。

この「欠け」は、

静かに、でも確実に怒りへと変わっていきます。

「なぜ、わたしは『そうでない自分』として生まれてきたのか?」

その怒りは、やがて「産んだ母親」へと向かいます。無意識のうちに。

そして大人になったとき、

今度はその怒りが「自分の子ども」へとすり替わっていきます。

「あなたは、わたしが欲しかった『それ』を持っているのよ」

とくに男の子を育てる母親に見られやすい、

過干渉や溺愛の背景には、

このような深層の投影がかくれている

ことがあります。

もちろん、すべての母親がそうだというわけではありません。

でも、

もしあなたが

- 「息子に自分を重ねている気がする」

- 「母にたいして説明できないモヤモヤがある」

なら──

それは、エディプス期の『未完了』が今も息づいている証かもしれません。

母に怒り、子に執着するわたし──終わらない女児のエディプスコンプレックス

女の子のエディプスコンプレックスは、

男の子のように「気づいて、手放して、乗り越える」という一本道では終わりません。

それは「持っていない」という事実から、

すでに苦しい旅がはじまっているから

です。

小さな女の子は、

さいしょは

お母さんにあこがれ、愛されたい

と願っています。

でもあるとき、

男の子にあって自分に『ないもの』がある

と気づきます。

そして、

ペニスを持っている父に強くひかれていきます。

そこで心の中にこうした問いが生まれます。

- 「どうしてわたしは『ペニス』を持っていないの?」

- 「なんでお母さんはわたしを『ペニスのないカラダ』で産んだの?」

この気づきが、母への怒りを育ててしまいます。

愛していたはずの母に、「欠けたわたし」の責任を押しつけたくなるのです。

こうして女の子は、

「母を遠ざけ、父をもとめる」という複雑な感情

に揺れはじめます。

けれど、父を手に入れることもできません。

すると今度は、その『自分にはないペニス』を埋めようとして

──「子どもを持つこと」で自分の欠如をおぎなおうとします。

このココロの構造こそが、

息子に自分を重ねてしまう母の心理

です。

「息子がいれば、わたしは満たされる」

と無意識に信じ、

自分の存在価値を投影してしまう。

でもその愛情は、

純粋な子どもにとっては

あまりにも重たい「呪縛」

になっていきます。

「わたしは母に否定された。そのわたしが、今、母になってしまった」

そんな感情を抱えている40代女性は、けっして少なくありません。

自分の中の怒り、寂しさ、欠如感──

そのすべてが、

「母」という存在をとおして形づくられてきたのだ

と気づいたとき、

ようやく「自分のために生きたい」と願えるようになります。

Osaka-Childの3週間集中サポートは、

まさにこの

- 「母からの分離」

- 「息子への投影」

を見直すためのサポートです。

息子を愛することと、自分を犠牲にすることはちがいます。

母になった今こそ、「女児だった自分」を癒し直すタイミングです。

息子は「自分の分身」?|母になった女児が抱えるエディプスの再演

女児がエディプス期に感じた「欠けているわたし」

──その劣等感や喪失感を、

そのままココロの奥に抱えたまま大人になった女性は、

やがて母親になります。

そして子どもが男の子だったとき

──無意識のうちに、

「この子こそ、わたしがずっと求めていた『象徴』」

と感じてしまうのです。

これは、

未解消のエディプスコンプレックス

が、

母親になった今、

息子をとおして「回収」されようとしている心理的構造

です。

息子を愛するというより、自分の「欠け」や「未完」を埋めるために愛している。それが、いわゆる「過干渉」「溺愛」という形になって現れます。

- 「この子は私の宝物」

- 「わたしだけを見ていてほしい」

- 「わたしがしてあげないと、この子はダメになる」

──こうした感情の裏には、「あなたがいないと私は満たされない」という、

母親自身の内的欲求がかくれている

のです。

しかしそれは、

息子を「自分の一部」としてあつかうことで、彼のココロを自立させないまましばってしまう

ということでもあります。

「母と息子」のつながりが強すぎると、

やがて

彼は自分の人生を歩むことに罪悪感を覚えるようになります。

この関係は、本人たちには「愛情」に見えても、

心理的には「依存」や「役割の逆転」といった構造的ゆがみ

を抱えています。

🔸 だからこそ、母であるあなた自身が「自分の心の構造」に気づくことが大切です。

- 「なぜわたしは、この子に過剰に反応してしまうのか」

- 「息子にたいして、怒りよりも先に『寂しさ』を感じるのはなぜか」

こうした問いを持つことが、

エディプスコンプレックスの再演を終わらせる一歩

となります。

母親のココロが整うことで、

はじめて息子は

「母の期待を生きるのではなく、自分の人生を選ぶ力」

を持てるようになるのです。

「なぜ『母の目』が気になるのか|40代になっても抜けない承認欲求の根」

40代になった今も、

ココロのどこかで

- 「お母さんに認められたい」

- 「怒られたくない」

と感じることはありませんか?

一見、大人としての自立を果たしているように見えても、

深いところでは

なお「母親の承認」を求めて苦しくなってしまう

──これは、エディプスコンプレックスがココロに残っているサインです。

本来、子どもはエディプス期をとおして、母親と心理的に「分離」していきます。

でもその過程がうまくいかないと、

自分という存在の「中心」に母親が入り込んだままになってしまう

のです。

たとえば──

- 「母が否定しそうだから、この生き方はやめておこう」

- 「母が喜ぶような『いい娘』を続けなきゃ」

- 「ほんとうは別の道をえらびたい。でも母が悲しむかもしれない…」

こうして、気づかないうちに

「母が基準の人生」を生きてしまう。

それが40代になっても

- 「自分の答えが出せない」

- 「生き方に迷いがある」

感覚につながっているのです。

実際、わたしたちのカウンセリングにもこうした女性たちが多く訪れます。

皆、

「母を責めたいわけではないのに、どこかでしばられている」と感じている

のです。

この心理構造は、

母と娘の関係に特有の「見えにくい鎖」

です。

母を尊敬している、好きである

──それでもなお、自分の人生がどこか「許可待ち」になってしまう。

🔸だからこそ必要なのは、母から離れる「勇気」ではなく、「母と自分の境界線」をココロの中に引き直すこと。

それは、母との関係を断つことではありません。

むしろ、

自分の中にある「母の声」と距離を取ることで、

ようやく「自分自身の声」を聞きはじめられる

ようになるのです。

40代からでも遅くはありません。

むしろ、

このタイミングで「母を基準にした人生」から、

「自分で決める人生」へと舵を切ることが、

これからの10年を根本から変える第一歩になります。

母が息子に執着してしまう理由|「新しいエディプス」がはじまるとき

女児として母に怒りを抱えたまま成長し、やがて母となったとき。

ココロの奥に解消されないエディプスを抱えた女性は、

自分の「欠け」を埋めるために息子に強く執着してしまう

ことがあります。

それは単なる「子どもへの愛情」ではなく、

「自分が母からもらえなかったものを、今度は息子からもらおうとする」無意識の欲望

なのです。

その結果、

息子は母の理想や期待を背負わされ、

母の感情の容れ物として生きる

ことになります。

たとえば、

過干渉・過保護・依存的な育児は、

この構造から生まれます。

母は

- 「この子がいれば、わたしは満たされる」

- 「この子さえわたしを裏切らなければ大丈夫」

と信じ、

無意識に「彼の人生」を自分の自己肯定感の土台にしてしまう

のです。

このような関係は、一見すると仲の良い親子に見えます。

でも実際は、

母子ともに「ほんとうの自分」とは離れたまま、

共依存的なループの中で生きてしまう

ことになります。

そして、息子が成長して自立しようとしたとき──

母は

「この子までいなくなったら、わたしはどうすればいいの?」

と動揺し、

- 見捨てられ不安

- 支配欲

- 自己否定など

の感情が噴き出してしまうのです。

これは母自身が

「母との関係を未解決のまま抱えた結果」

と言えます。

本来、

母との葛藤は「母に返す」ことでしか終わらないのに、

それができないまま子どもに投影されてしまった。

そうして、

「自分のエディプス」を次世代に引き継ぐ構造

が生まれるのです。

「母と娘の連鎖を終わらせるには|『構造』を見抜き、今ここで断ち切る力を」

エディプスコンプレックスは、ただの古い精神分析理論ではありません。

それは

「親子関係の中で代々引き継がれてきた「構造」」

であり、

多くの40代女性が「生きづらさ」の原因として、

今まさに抱えている問題となっているのです。

- 「なぜわたしは、母にあんなに支配されてきたのに、自分の子どもに同じことをしてしまうのだろう」

- 「ほんとうはもっと自由に子育てしたいのに、どこかで『母の目』が気になって動けない」

- 「娘が何を考えているのかわからなくてこわい。わたしと同じ道を歩ませたくないのに、どうしても不安がつきまとう」

こうした悩みは、

あなた個人の性格や努力では解決できない「構造的な問題」

なのです。

そして、この構造は「気づいた人」からしか終わらせることができません。

今ここで、あなたがその連鎖に気づき、手放す選択をすることが、次の世代の自由と幸福をつくる

のです。

わたしたち株式会社Osaka-Childでは、こうした母娘関係・親子関係の「深い構造」に向き合うために、精神科医監修の3週間集中プログラムをご用意しています。

このプログラムでは──

- エディプス・コンプレックスや共依存の構造を、心理学的に言語化

- 自分の感情・反応・不安の「元の場所(出発点)」を可視化

- 親から受け継いだものと「今のわたし」を分け、母性を取りもどすステップへ

という3段階のアプローチで、

「母との関係から自由になる」ための足場

を整えていきます。

あなたは、ひとりでこの構造に立ち向かわなくていいのです。

「母の人生をなぞらない子育て」を、今ここからはじめていきましょう。

👧 女の子はなぜ「母」に怒りをぶつけてしまうのか?

女の子のエディプス体験は、男の子とは根本からことなります。

男児が

「母を手放し、父を内面化する」プロセス

をへて葛藤を一度完了させるのにたいし、

女児は

「さいしょから足りない」という地点に立たされている

からです。

幼い女の子は、ある日ふと気づきます。

「自分には『あれ(ペニス)』がない」と。

そしてその「ない(ペニス)もの」を持っているのが父親であることも、すぐに理解します。

ここで女児の中に生まれるのは、

「なぜわたしにはないの?」という劣等感と、

「そんなカラダで産んだ母親への怒り」

です。

この怒りは無意識に積もり、

やがて

- 「お母さんみたいにはなりたくない」

- 「でも母みたいになるしかない」

といった

二重の葛藤となってあらわれます。

その行き場をうしなった思いが向かうのが、

「こども=象徴としてのペニス」への投影

です。

──つまり、「母になれば、わたしはこの欠如を取りもどせるかもしれない」というココロの動き。

それはやがて

- 「息子を溺愛する母」

- 「子どもにすべてをそそぐ母親像」

へとつながっていきます。

ここに、

女児のエディプス体験の「終わらない構造」

があります。

男児とちがい、明確に葛藤を完了させる出口がないため、

一生をかけて「女としての自己」と向き合いつづける構造が、そこにあるのです。

「母を超えられない娘たち」──40代になっても終わらない再演劇

女児のエディプス体験は、

未解決のままココロの奥にしずみ、

「母との関係」という形でふたたび姿をあらわします。

そして40代になった今、

- 「母のようにはなりたくないのに、気づけば同じ言い方をしている」

- 「母のことを許せないのに、母のように振る舞ってしまう」

といった現象として、

日々の生活にマイナス作用を引き起こしている女性はかなりたくさんいるのです。

これは

- 母にたいする未消化の怒り

- 愛されなかった記憶が再演されている

状態です。

自分の娘にたいして無意識に競争心を抱いたり、

息子にたいして過剰な保護や依存を向けてしまったり

そこには、

かつて母にたいして感じた

「どうしてわたしをちゃんと見てくれなかったの?」という叫び

が、

形を変えてのこっているのです。

40代は、人生の折り返し地点。

これまでの関係性を見つめ直し、

- 「わたしはどう生きたかったのか」

- 「どんな女性として在りたいのか」

を問いなおすには、まさに絶好のタイミングです。

未消化の母娘関係が、今もあなたの生き方にブレーキをかけているなら──

それはあなたのせいではありません。

だれかに渡された「未解決の宿題」を、あなたが今も抱えているだけなのです。

まだ母の影の中にいる?──40代からはじめる「自分軸」の回復方法

40代になった今も、

母の言葉が無意識に自分の行動を縛っていたり、

「母のようになりたくない」と思うほどに、

逆に母に似ていく──

こうした感覚にココロ当たりがあるなら、

あなたはまだ「あの時の母との関係」を引きずっています。

エディプスコンプレックスの乗り越えは、単に「母から離れる」ことではありません。

それは、

「母のまなざし」の中に埋もれてしまった「自分自身の声」を取りもどすプロセス

です。

まずは、

- 「母からこう言われてきた」

- 「母にこう期待された」

という記憶を、

「ただの事実」として見つめなおすことからはじめましょう。

そこに感情を乗せる前に、

「あのときの母もまた、何かを抱えていたのだ」と想像してみること。

これは許すためではなく、

自分を母の物語から切り離すための再解釈

です。

そして、そのうえで大切なのが、

自分の内側にある

- 「ほんとうの欲求」

- 「こう生きたい」

という声に耳を傾けること。

それは、

母とはちがう価値観かもしれませんし、

これまで自分で否定してきたねがいかもしれません。

けれど、その声を拾いなおすことが、

「わたしはわたしとして生きていい」

と思える自立の第一歩になります。

それこそが、40代の今だからこそできる「深い自己回復」のはじまりです。

期間限定

「母の期待」を背負ってきたすべての女性に

エディプスコンプレックスは、「無意識の母への同一化」と「自分の価値の喪失感」が交錯する現象です。

40代になってもなお、「母に認められたい」と思いながら自分を責めていませんか?

「母の声」に従い続けてきたあなたに必要なのは、「切り離す」のではなく「自分自身と再会する」こと。

関わり方を整えるだけで、母への怒りも自己否定も、少しずつ和らぎます。

✅現在【銀行振込限定で割引+3大特典付き】でご案内中です。

🔸 本日 2月26日(木)23:59まで のご入金分までのご案内となります。

🔸 『あと1名様限定』

※銀行振込限定・先着順での受付となります。

▶ 「わたしの人生を取り戻す」きっかけはこちら

さらに、「整えたその先」を歩み出す方のために、50万円のライフリスタートサポートもご用意しています。

※ステップ式のため、まずは33万円プログラムからご受講ください。

エディプスコンプレックスを超えるために──母の声から自分を取り戻す方法

エディプスコンプレックスの解消や克服方法については男児と女児は、異なります。

男児の克服方法

- 自分のペニスを守るために母親を手に入れようとする

- 父親と対立することを諦めて精神的に自立すること

これらによりエディプスコンプレックスは解消していきます。

しかし、実際では私たちのカウンセリングの経験でわかるのは、男性の57%はそのままエディプスが残されています。

そのような男性は、転職を繰り返すような不安定な職歴を抱えます。

女児の場合は、三つの方法があると考えられています。

女児のエディプスコンプレックスへの心理的反応

- ペニスがないことを受け入れること(生物的同意)

- 「自分にもいつかペニスが生えてくるんだ」と男性的な性格を身に着ける(性的指向・認識の変化)

- ペニスを子供に置き換え、子供を手に入れることによって代替的なペニスを手に入れる(自己存在感の喪失)

こうした過程により、エディプスコンプレックスが解消します。

しかし、上記の一つ目の方法を選んだ女児は、何事にも無気力な性格になります。

多くの女性が選ぶのは、三つ目の方法。

ちなみに、子どもを出産したら母親から父親へ愛情対象が変化します。これは、産んだ子どもが男児であった場合のみです。

ポイント

自分のペニスがない事実を、男の子に意識をすり替えます。

その場合、溺愛しすぎます。そのような母親は、声のトーンだけでわかります。

男児を溺愛すると見えますが、どういう心理かわかりますか?

そうです。自分の分身への愛情ですね。

つまり、人格のない自分への溺愛。自分自身が主観的で見えませんが、自分の子どもは見えます。だから、愛しやすいのです。

ポイント

しかし、溺愛によって、新しいエディプスを抱えることになるのです。

エディプスコンプレックスに対する批判

エディプスコンプレックスは、批判派が多い概念です。

エディプスコンプレックスは、私は、生き残っているととらえています。

令和時代になった今、エディプスコンプレックスがまったく存在しないように思えます。

時代背景が、20世紀とはまったく違っているというあなたの思い込み、信じたい認識で、エディプスコンプレックスはもう解消したと誰もが思っています。

実は、そうではありません。

エディプスコンプレックスの批判としてよく挙げられる意見が三つあります。

一つ目は、男性中心の世界を前提にしていることです。

この現象は、男性は女性よりも上の立場であることを前提とした話で「母権主義社会では成り立たない」との批判が20世紀後半から、心理学者を介して増えてきました。

二つ目は、幼児の性欲を前提としていることです。

フロイトがエディプス・コンプレックスを発表した当時、子供は無垢なものであると考えられていました。

その結果、多くの批判を受けました。

実際には、フロイトが提唱する「幼児性欲」は大人が抱く性欲とはニュアンスが異なるもの。ただ、問題の原因を性欲にのみ結びつける点には今も疑問の声があります。

三つ目は、理論がフロイト個人の経験によりすぎています。

フロイトは、多くの人は近親相姦願望があると主張。

しかし、実はフロイト自身に母親への近親相姦願望がありました。

その結果、父親への憎しみがあったのです。

そのため、エディプスコンプレックスには個人的な経験が反映され過ぎているのではないかと考えることもできますね。

株式会社OsakaChildのこの記事とあわせて読まれている関連記事。

まとめ|エディプスコンプレックスを知ることが、家族の理解と関係改善の第一歩に

エディプスコンプレックスという言葉、聞いたことがあっても「むずかしそう」「自分には関係ない」と感じてきた方も多いですよね。

でも実はこの心理的なしくみ、わたしたち40代の母親にとって、子育てや自分自身のココロを理解する上で、とても役立つ考え方です。

男の子が「ママと結婚したい」と言ったり、女の子が「パパは私のもの」と感じたり…。

そんな言動の裏にあるのが、まさにエディプスコンプレックス。

フロイトが提唱したこの理論は、子どもの成長過程で自然に起こる感情の動きとして、心理学の中でも今なお注目されつづけています。

この記事では、このコンプレックスの意味や子どもにあらわれやすいサイン、男女のちがい、そして母親としてどのように受けとめていけばいいかをわかりやすく解説しました。

とくに、私たち世代がおちいりやすい「子どもの気持ちがわからない」「過干渉になってしまう」といった悩みのヒントにもなります。

また、後半では、40代母親向けにココロのサポートをおこなっている「株式会社Osaka-Child」のカウンセリングプログラムも紹介しました。

子どもとの距離感に悩んだとき、または自分の幼少期の経験が今の親子関係にマイナス作用を引き起こしていると感じるとき、一人で抱えこまずに専門家といっしょに向き合ってみることは、けっして特別なことではありません。

エディプスコンプレックスを学ぶことは、単に「子どもの成長のしくみ」を知るだけでなく、自分自身の内面や親との関係を振りかえる大切なきっかけにもなります。

この小さな気づきが、母親として、ひとりの女性として、よりすこやかでおだやかな毎日を築いていく第一歩になるはずです。

期間限定

「もう、自分を後回しにしない」ために

📩 現在のご案内枠について

✅ 今だけ【銀行振込の方限定で割引+3大特典付き】でご案内中です。

🔸 本日 2月26日(木)23:59まで のご入金分までのご案内となります。

🔸 『あと1名様限定』

※銀行振込限定・先着順での受付となります。

このプログラムは、

「母からの影響で苦しむ40代女性」のために設計された、自己再構築の3週間サポートです。

🎁 参加者には、以下の3大特典を無料進呈

- 母からの影響を整理する「感情整理ワーク」

- 家族への伝え方を整える「対話テンプレ」

- 自分を見失わない「NG行動ガイド」

▶ 「もう、母の期待で選ばない」人生の第一歩はこちら

ネットバンキングのご利用で、今すぐ開始することが可能です。

さらに、「整えたその先」を歩み出す方のために、50万円のライフリスタートサポートもご用意しています。

※ステップ式のため、まずは33万円プログラムからご受講ください。

▶︎ 株式会社Osaka-Childの母親・子ども支援まとめを見る(心理・不登校・身体調整など・左の▼をクリック)

株式会社Osaka-Childの3人の子育てでストレスがたかい40代女性の心理作用をととのえるカウンセリング

子育ての真っ最中で、仕事と家庭の間で揺れ動いている女性の皆さんへ。私たちのカウンセリングサービスは、あなたのためにあります。もし心の中で悩みや生きづらさを感じている場合、それは特別な心のケアが必要な証拠です。株式会社Osaka-Childとして、日々の生活で直面している困難を理解し、その解決をサポートします。

私たちは、あなたが人生の困難に立ち向かう勇気を見つけるための安全な空間を提供します。当社のプロフェッショナルなカウンセラーは、あなたの問題や感情に深い理解を持ち、あなたを尊重します。ここでは、あなたの気持ちを自由に表現し、過去の影響から解放され、自分自身を再発見することができるでしょう。

カウンセリングは、心理システムの問題を共に解決するための有力な手段です。私たちのカウンセリングでは、まずじっくりとあなたのお話を聴きます。過去の経験やトラウマ、日常生活でのストレスなど、あなたが抱える悩みや心の中での葛藤を理解し、共感します。その後、適切なカウンセリング技法を用いて、心の中のブロックを取り除き、自分自身と向き合い、成長するためのサポートを行います。

初めての方でも、私たちのサービスを利用することはとても簡単です。当社のウェブサイト上で、カウンセリングセッションの申し込みをすることができます。また、具体的な問い合わせや不明点がある場合は、お気軽に当社までメールをお送りください。

心の中で抱える悩みや生きづらさに苦しんでいるなら、あなたは一人ではありません。株式会社Osaka-Childは、あなたが自分自身の価値を見つけ、生活の質を改善するためのサポートを提供します。カウンセリングを通じて、あなたがより健康的で充実した人生を歩む手助けをいたします。

カウンセリングのプロセスは、あなたの個別のニーズや目標に合わせてカスタマイズされます。私たちは、あなたが心地よく感じるペースでサポートを提供し、尊重と信頼の関係を築くことを大切にしています。カウンセリングを通じて、自己理解を深め、心の中の問題を克服し、より充実した人生を築いていきましょう。

あなたが心の支えを必要としているなら、ぜひ株式会社Osaka-Childのカウンセリングにお越しください。私たちがあなたの側にいて、共に問題を解決し、より健康で幸せな未来を築くお手伝いをいたします。一歩踏み出す勇気を持ってください。私たちと一緒に、新しい人生の扉を開いてみましょう。

\本気で変わりたい40代母親へ/

子どもとの関係、自分の人生、どちらもあきらめない方法があります。

33万円・50万円の本格プログラムで、臨床心理士とマンツーマンであなたの「再スタート」をサポートします。

現在【銀行振込の方限定で割引案内】をご用意しています。

🔸 本日 2月26日(木)23:59まで のご入金分までのご案内となります。

🔸 『あと1名様限定』

※銀行振込限定・先着順での受付となります。

小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援事業をする株式会社Osaka-Childとは?

【 復学率100% 】小中学生復学支援Osaka-Childの支援策とは?

こちらもCHECK

-

-

【 復学率100% 】小中学生復学支援Osaka-Childの支援策とは?

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

【堺市】不登校の子どもをサポートする!Osaka-Childのカウンセリング支援

こちらもCHECK

-

-

【堺市】不登校の子どもをサポートする!Osaka-Childのカウンセリング支援

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 Osaka-Childは、堺市にある不登校の子どもたちとその家族を支援するカウンセリ ...

続きを見る

復学支援の専門家が教える、家庭学習支援のポイントと効果的な学習方法

株式会社Osaka-Childの心理技法・心理検査一覧

株式会社Osaka-Childの障害一覧

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:母親のメンタルサポート

支援内容

1. オキシトシン分泌促進で子どもに接する母親の専門的なカウンセリング

2. 胎児期から乳児期のオキシトシン分泌状態の再経験

3. 母親の子育ての疲れやストレスの軽減

4. 母親の胎児期・幼少期の体験のインナーチャイルドの修正

5. 母親の親子関係をカウンセリングにより気づかせる

6. カウンセリングによって母親の生き方を主体性を持たせる

7. 幼少期に得られなかった愛着の再構築

8. 個人に合った最適な心理システムの再起動

9. 母親を子どもの親から一個人としての存在の獲得

10. 愛着育成による自己肯定感の向上

11. 人生軸上でインストールした感覚ー認識の空洞化

母親のメンタルサポートの具体的なアプローチ

株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学支援の一環として、母親のメンタルサポートを提供しています。以下に、具体的な支援内容を説明します。

- オキシトシン分泌促進で子どもに接する母親の専門的なカウンセリング オキシトシンは愛着や絆の形成に関与するホルモンであり、母親と子どもの関係を深める重要な役割を果たします。カウンセリングにおいては、母親がオキシトシン分泌を促進する方法や子どもとの関わり方について学びます。

- 胎児期から乳児期のオキシトシン分泌状態の再経験 母親が胎児期から乳児期の自身のオキシトシン分泌状態を再経験することで、子どもとの関係性や愛着形成に関する理解を深めます。これにより、母親はより適切な愛着行動を身につけ、子どもの安定した成長を支援します。

- 母親の子育ての疲れやストレスの軽減 子育てにおける疲れやストレスは母親のメンタルヘルスに大きな影響を与えます。専門的なカウンセリングにより、母親の疲れやストレスを軽減し、心の健康を保つための具体的なケア方法を提供します。

- 母親の胎児期・幼少期の体験のインナーチャイルドの修正 母親の胎児期や幼少期におけるトラウマや負の体験は、子育てに影響を及ぼすことがあります。カウンセリングにより、母親は自身のインナーチャイルド(内なる子どもの存在)の修正を通じて、子育てにおける負のパターンを変容させます。

- 母親の親子関係をカウンセリングにより気づかせる 母親の親子関係に潜むパターンや影響をカウンセリングを通じて明示し、母親自身がその関係性に気づくことを支援します。これにより、母親はより良好な親子関係を構築し、子どもの成長を促進します。

- カウンセリングによって母親の生き方を主体性を持たせる 母親が自身の生き方を主体的に選択し、子どもとの関係性をより意識的に築いていくことを支援します。母親の個別のニーズや目標を考慮し、適切なカウンセリングプランを策定します。

- 幼少期に得られなかった愛着の再構築 母親が幼少期に得られなかった愛着を再構築することで、自己肯定感や安心感を向上させます。カウンセリングにおいては、母親が自身の愛着スタイルや関わり方を理解し、健全な愛着関係の構築に向けた具体的なアプローチを身につけます。

- 個人に合った最適な心理システムの再起動 母親の心理システムの再起動により、ストレスへの対処能力や情緒調整能力を向上させます。カウンセリングにより、母親は自身の心理的な困難や制約を克服し、より健康的な心の状態を取り戻すことができます。

- 母親を子どもの親から一個人としての存在として認識 母親が自身を単に子どもの親としてではなく、個別の存在として認識することを支援します。母親の自己アイデンティティや自己実現の重要性を再確認し、自己成長とバランスの取れた生活を促進します。

- 愛着育成による自己肯定感の向上 母親が子どもとの愛着関係を育むことで、自己肯定感や自己価値感を向上させます。カウンセリングにおいては、母親が愛着行動やコミュニケーションスキルを向上させるための具体的な手法やアドバイスを受け取ります。

- 人生軸上でインストールした感覚ー認識の空洞化 母親が人生軸上で自身の感覚や認識を見つめ直し、新たな視点や意味づけを行うことを支援します。これにより、母親はよりポジティブな心理状態を持ち、子どもとの関係や子育てにおいてより健全な選択を行うことができます。

具体的な支援内容として、母親は定期的なカウンセリングセッションを通じて自身のメンタルヘルスや子育てに関する課題を共有し、カウンセラーとの対話やアドバイスを受け取ります。また、母親には日常生活におけるストレス管理や自己ケアの方法、感情の調整やコミュニケーションスキルの向上など、実践的なツールや戦略が提供されます。

大阪の不登校カウンセリング|40代の母親が必知!子供の不登校を解決する支援方法と専門家のアドバイス

こちらもCHECK

-

-

大阪の不登校カウンセリング|40代の母親が必知!子供の不登校を解決する支援方法と専門家のアドバイス

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 子供の不登校は多くの40代の母親にとって深刻な悩みです。その解決には適切な支援方法と ...

続きを見る

【40代母親からの第一歩】不登校問題解決への道と専門カウンセリングでの導き

こちらもCHECK

-

-

【40代母親からの第一歩】不登校問題解決への道と専門カウンセリングでの導き

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 40代の母親が抱える不登校問題は深刻な課題です。子どもの不登校により家庭や学校の関係 ...

続きを見る

【幸せホルモン】オキシトシンの増やし方12選|瞑想やマインドセット・身体調整が効果的

不登校の原因を知る方法!40代の母親が的確にサポートする方法とは?

中学生の不登校の原因は母親にあった!母親へのカウンセリングで復学につなげる

【40代子育ての悩み】不登校の原因を解明!不登校になる子の親の特徴と改善策

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どものカウンセリング

支援内容

1. 不登校の子どもが抱えるココロの動きの促進

2. 幼少期の負の体験の心理システムの循環

3. 親子関係による負の自己イメージの軌道修正

4. 学校環境での存在価値の促進

5. 過去ー現在ー未来の時間軸の自然循環

6. 幼少期に遺伝的にもっているエネルギーの再生成

7. 学校環境で経験した負の要素への関わり

8. 学校環境で作られた他者との競争原理の滅尽

9. 母親では得られなかった愛着をカウンセラーとの共有で再獲得

10. 幼少期のゼロベースでの人間像への気づき

11. 負の心理システムで構成された世界観の抑制

不登校の子どものカウンセリングの具体的なアプローチ

- 不登校の子どもが抱えるココロの動きの促進 不登校の子どもは心理的な負担を抱えている場合があります。私たちは、子どものココロの動きを理解し、彼らが抱える不安やストレスを軽減するための支援を行います。具体的な方法としては、感情の表現や認識のトレーニング、リラクゼーション技法の導入などがあります。また、子どもが自己理解を深め、自己肯定感を高めるために、自己探索のプロセスにも取り組みます。

- 幼少期の負の体験の心理システムの循環 幼少期に経験した負の出来事やトラウマは、不登校の原因となることがあります。私たちは、そのような負の体験が心理システムにどのように影響を与え、循環するのかを理解し、子どもと共にその解決に向けた取り組みを行います。具体的には、トラウマ解消のための技法や自己発見のプロセスを通じて、過去の負の経験に対処し、新たな自己概念を構築するサポートを行います。

- 親子関係による負の自己イメージの軌道修正 親子関係は子どもの自己イメージに大きな影響を与えます。不登校の子どもにおいては、負の自己イメージが形成されることがあります。私たちは、子どもと親の関係を理解し、親子のコミュニケーションの改善や共感的な対話を通じて、子どもの自己イメージの軌道修正を支援します。親には、子どもの感情や困難に対して理解を示し、受け入れる姿勢を促すためのアドバイスや指導を提供します。

- 学校環境での存在価値の促進 不登校の子どもは学校環境での存在価値や自己肯定感に欠けていることがあります。私たちは、子どもが学校での存在感を取り戻すための支援を行います。具体的には、学校との連携や学校内でのサポート体制の構築を行い、子どもが自分の能力や才能を発揮できる場を提供します。また、学校生活の中での達成感や成功体験を通じて、子どもの自信を育む取り組みも行います。

- 過去ー現在ー未来の時間軸の自然循環 不登校の子どもは、過去の困難や現在の問題に囚われる傾向があります。私たちは、子どもが過去、現在、未来の時間軸を自然に循環できるように支援します。過去の出来事への執着や現在の問題に対する固執を解放し、未来に向けて前向きに取り組むことを促します。具体的な方法としては、目標設定や将来のビジョンの明確化、行動計画の策定などがあります。

- 幼少期に遺伝的に持っているエネルギーの再生成 子どもの行動や感情は、幼少期に遺伝的に受け継がれたエネルギーによって影響を受けることがあります。私たちは、子どもが遺伝的に持っているエネルギーを再生成し、ポジティブな方向へと導くための支援を行います。具体的には、子どもが自己観察や自己理解を深めるプロセスを通じて、自己変容を促すことに焦点を当てます。

- 学校環境で経験した負の要素への関わり 不登校の子どもは、学校環境での負の要素に対して適切に関わることができない場合があります。私たちは、子どもが学校環境での負の要素に対して適切に対処できるように支援します。具体的には、コミュニケーションスキルのトレーニングや問題解決能力の向上を促すプログラムを提供し、子どもが対処方法を見つけられるようにサポートします。

- 学校環境で作られた他者との競争原理の滅尽 学校環境では競争原理が存在し、不登校の子どもにとっては負の影響を与えることがあります。私たちは、他者との競争原理を滅尽し、協力や共感の文化を醸成する支援を行います。具体的には、協調性やチームワークの重要性を学ぶ活動や、他者との比較ではなく自己の成長に焦点を当てる指導を行います。

- 母親では得られなかった愛着をカウンセラーとの共有で再獲得 不登校の子どもの中には、母親からの愛着が不足している場合があります。私たちは、子どもがカウンセラーとの関係を通じて、得られなかった愛着を再獲得できるように支援します。子どもが安心感や信頼感を育み、自己価値感や自己受容感を高めるために、カウンセラーとの関係性を重視したアプローチを取ります。

- 幼少期のゼロベースでの人間像への気づき 不登校の子どもには、幼少期に根付いた人間像や自己イメージに問題がある場合があります。私たちは、子どもが自己観察や内省を通じて、幼少期のゼロベースから新たな人間像への気づきを促す支援を行います。具体的には、自己評価の見直しやポジティブな特性の発見、適応的な思考や行動パターンの構築をサポートします。

- 負の心理システムで構成された世界観の抑制 不登校の子どもは、負の心理システムで構成された世界観を持っていることがあります。私たちは、子どもがそのような負の世界観から抜け出し、ポジティブな視点や心理的な柔軟性を取り戻すための支援を行います。

具体的には、認知行動療法やポジティブ心理学の手法を用いて、子どもの思考や信念の再構築を促し、より健康的な心理システムを構築します。 株式会社Osaka-Childの臨床心理士(カウンセラー・セラピスト・不登校専門カウンセラー)として、私たちは不登校の子どもとその家族に対して、個別に適した支援を提供します。子どもの心の健康を重視し、不登校の原因や状況を的確に把握した上で、専門知識や経験に基づいたアプローチを用いてサポートを行います。私たちの目標は、子どもが健やかな学校生活を送り、自己成長や社会参加の機会を最大限に引き出すことです。

不登校カウンセリングでHSCの子どもを復学支援に|HSCの子どもを持つ40代の母親に向けて

こちらもCHECK

株式会社Osaka-Childのカウンセリング技法

カウンセリングとは?心理システムを正常化して生きづらさを克服する効果最大

-

-

参考カウンセリングとは?心理システムを正常化して生きづらさを克服する効果最大

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

来談者中心療法で心理システムを自然状態にして精神的苦しみを克服|40代女性の生きづらさ克服

-

-

参考来談者中心療法で心理システムを自然状態にして精神的苦しみを克服|40代女性の生きづらさ克服

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

トラウマインフォームドケアをカウンセリングで心理システムの最短正常化に

-

-

参考トラウマインフォームドケアをカウンセリングで心理システムの最短正常化に

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

オンラインカウンセリングのメリット・デメリットを知って手軽に心理システムを正常化する

-

-

参考オンラインカウンセリングのメリット・デメリットを知って手軽に心理システムを正常化する

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

精神分析的心理療法でカウンセリングを実施し心理システムの正常化で生きづらさ克服

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どもの身体調整

支援内容

1. 子どもの姿勢コントロールの修正

2. 姿勢コントロールによる身体アライメント構築

3. 姿勢コントロールから重心作り

4. 学習に不可欠な座り姿勢での姿勢コントロールの促通

5. 姿勢に伴う手の運動構成のバランス

6. 姿勢と視覚・聴覚情報の同期

7. 全身の関節運動・筋肉の出力調整

8. 三半規管や脳神経系の出力の修正

9. ハンドリングによる触覚刺激で感覚系のコントロール

10. 皮ふ刺激によるオキシトシン分泌の促進

11. 皮ふ・筋膜・筋肉・筋肉の長さのセンサーのコントロール

12. 感覚ー認識システム促通から無の状態へのアップデート

13. 身体への関わりによる不足した愛着の向上

14. 負の心理システムで過緊張した筋肉の正常化

15. 負の心理システムから身体への過剰な意識への抑制

不登校の子どもの身体調整の具体的なアプローチ

株式会社Osaka-Childでは、不登校の小中学高校生や発達障害の子どもの復学支援の一環として、身体調整の支援を行っています。以下に、具体的な支援内容を説明します。

- 子どもの姿勢コントロールの修正 子どもの姿勢は、身体の調整や感覚統合に重要な役割を果たします。不適切な姿勢が存在する場合、学習や集中力に悪影響を与えることがあります。私たちは、子どもの姿勢を正しい形に修正し、適切な姿勢コントロールをサポートします。具体的には、姿勢の矯正や筋力トレーニング、姿勢保持のためのエルゴノミクス指導などを行います。

- 姿勢コントロールによる身体アライメント構築 姿勢の改善は、身体のアライメントやバランスの向上につながります。私たちは、子どもの身体アライメントを構築するために、姿勢コントロールのトレーニングを行います。これには、正しい姿勢の保持や身体の軸の調整、バランス感覚の向上などが含まれます。

- 姿勢コントロールから重心作り 姿勢と重心の関係は、身体の安定性や運動の質に大きな影響を与えます。私たちは、姿勢コントロールから重心の形成に焦点を当て、子どもが適切な重心を持つことをサポートします。具体的には、姿勢トレーニングやバランスボードを使ったトレーニングなどを通じて、重心の安定化を促します。

- 学習に不可欠な座り姿勢での姿勢コントロールの促通 適切な座り姿勢は、学習において重要な要素です。不適切な座り姿勢は集中力の低下や身体の疲労を引き起こすことがあります。私たちは、子どもが学習に不可欠な座り姿勢を維持できるように、姿勢コントロールの促通を支援します。具体的には、正しい座り方やデスク環境の調整、体操やストレッチの指導などを行います。

- 姿勢に伴う手の運動構成のバランス 姿勢と手の運動は密接に関連しています。不適切な姿勢は手の運動にも影響を与えることがあります。私たちは、子どもの手の運動構成をバランス良く整えるために、姿勢と手の連動性を意識した支援を行います。具体的には、手の筋力や協調性のトレーニング、細かい手指の動作の指導などを行います。

- 姿勢と視覚・聴覚情報の同期 姿勢の調整と視覚・聴覚情報の適切な処理は、子どもの学習や集中力に影響を与えます。私たちは、子どもが姿勢と視覚・聴覚情報を適切に同期させるための支援を行います。具体的には、視覚情報や聴覚情報の統合を促すトレーニングやセンサリー処理の指導などを行います。

- 全身の関節運動・筋肉の出力調整 全身の関節運動や筋肉の出力の調整は、身体の柔軟性や運動能力に影響を与えます。私たちは、子どもの全身の関節運動や筋肉の出力を調整し、適切な身体の動きをサポートします。具体的には、関節の可動域の拡大や筋力トレーニング、コーディネーションの向上を目指したプログラムを提供します。

- 三半規管や脳神経系の出力の修正 三半規管や脳神経系の出力の調整は、バランス感覚や運動の調整に関与します。私たちは、子どもの三半規管や脳神経系の出力を修正し、バランス感覚や運動の質を改善するための支援を行います。具体的には、バランス感覚のトレーニングや目の運動の指導などを行います。

- ハンドリングによる触覚刺激で感覚系のコントロール 触覚刺激は感覚統合や身体の調整に重要な役割を果たします。私たちは、子どもの感覚系のコントロールを促すために、ハンドリングと呼ばれる触覚刺激を活用した支援を行います。具体的には、身体全体に触覚刺激を与えることで感覚統合を促し、身体の安定性や調整能力を高めます。

- 皮ふ刺激によるオキシトシン分泌の促進 皮ふ刺激はオキシトシンの分泌を促し、リラックスや安定感をもたらします。私たちは、子どもの皮ふ刺激を活用してオキシトシンの分泌を促進し、心身の安定をサポートします。具体的には、マッサージや触れ合いのアクティビティを通じて、子どもがリラックスした状態に入る機会を提供します。

- 皮ふ・筋膜・筋肉の長さのセンサーのコントロール 身体の皮ふ、筋膜、筋肉は長さの変化を感知するセンサーを持っています。私たちは、子どもの皮ふ・筋膜・筋肉の長さのセンサーをコントロールし、正常な身体の感覚を促します。具体的には、ストレッチや筋膜リリースなどの手法を用いて、身体の柔軟性や感覚統合を促進します。

- 感覚ー認識システム促通から無の状態へのアップデート 感覚と認識のシステムが促通し、無の状態にアップデートされることは、子どもの集中力や学習能力に大きな影響を与えます。私たちは、子どもの感覚と認識のシステムを促通させ、無の状態へのアップデートを支援します。具体的には、身体を使ったアクティビティやセンサリー統合の手法を用いて、感覚と認識の調整を促します。

- 身体への関わりによる不足した愛着の向上 不登校の子どもには、不足した愛着が存在する場合があります。私たちは、身体への関わりを通じて子どもの不足した愛着を向上させる支援を行います。具体的には、身体的な接触やアクティビティを通じて子どもとの関係性を構築し、安心感や信頼感を促します。

- 負の心理システムで過緊張した筋肉の正常化 負の心理システムは、子どもの身体に過緊張や緊張を引き起こすことがあります。私たちは、負の心理システムで過緊張した筋肉の正常化をサポートします。具体的には、筋肉の緊張を緩めるエクササイズやリラクゼーション法の指導を行い、身体の緊張を軽減します。

- 負の心理システムから身体への過剰な意識への抑制 負の心理システムから身体への過剰な意識は、子どもの集中力や学習に悪影響を与えることがあります。私たちは、負の心理システムから身体への過剰な意識を抑制する支援を行います。

株式会社Osaka-Childの身体調整とカウンセリング技法

催眠療法と心理カウンセリング併用で精神作用をリセット|40代女性の心理システムを正常化に

-

-

参考催眠療法と心理カウンセリング併用で精神作用をリセット|40代女性の心理システムを正常化に

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

自律訓練法とカウンセリングの併用で40代女性生きづらさ克服|自宅で簡単にできる

-

-

参考自律訓練法とカウンセリングの併用で40代女性生きづらさ克服|自宅で簡単にできる

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

呼吸法とカウンセリングで身体と精神をコントロールし40代女性が安定した人生を送る

-

-

参考呼吸法とカウンセリングで身体と精神をコントロールし40代女性が安定した人生を送る

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

メンタライゼーション・ベースド・セラピーで40代女性の心理システムを整える

-

-

参考メンタライゼーション・ベースド・セラピーで40代女性の心理システムを整える

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

グリーフケアカウンセリングで新しい自分で自然世界と調和した生き方を獲得する

-

-

参考グリーフケアカウンセリングで新しい自分で自然世界と調和した生き方を獲得する

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

リラクゼーション法で40代女性の生きづらさの身体症状を克服|目的・やり方・コツを解説

-

-

参考リラクゼーション法で40代女性の生きづらさの身体症状を克服|目的・やり方・コツを解説

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

具体的には、身体感覚の調整やマインドフルネスなどの技法を用いて、子どもの心身のバランスを整えます。 株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの身体の健康と調整を重視し、個別に適した身体調整の支援を提供します。子どもとその家族との協力を通じて、身体の調整や感覚統合の促進を図り、学習や社会生活の質を向上させることを目指します。

📌 あなたに必要な支援は、今すぐ手に届きます。

ここまで読んで「これ、私のことだ」と感じた方へ。

私たちが提供している再設計プログラムは、表面的なアドバイスではなく、根本から人生を整えるための実践型サポートです。

現在【銀行振込の方限定で割引案内】をご用意しています。

🔸 本日 2月26日(木)23:59まで のご入金分までのご案内となります。

🔸 『あと1名様限定』

※銀行振込限定・先着順での受付となります。

銀行振込限定で 最大5万円割引・個別相談枠の優先予約も受付中。

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どもの家庭学習支援

支援内容

1. オンラインによる苦手教科の徹底的学習サポート

2. 自分に合った教材と学習法の発見と実践

3. 得意科目を地域で成績上位に入るための学習法

4. 苦手科目の時間的な関わり(量→質)

5. 予習・復習の時間共有

6. 脳内の特性に合わせた学習プログラムの実践

7. 脳内と心理システムを促通した個人に合った学習方法の習得

8. 勉強量から勉強の質への関わり

9. 不登校中の自宅でのスケジューリング

10. 勉強に対する苦手意識への心理システムの調整

11. 成績に反映する個人に合った勉強法の獲得

12. 全教科の要素分解と要素の合成への考え方の習得

13. 不登校中に偏差値を20以上向上させる学習時間と質の習得

不登校の子どもの家庭学習支援の具体的なアプローチ

株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学支援の一環として、家庭学習の支援を行っています。以下に、具体的な支援内容を説明します。

- オンラインによる苦手教科の徹底的学習サポート オンラインを活用して、子どもの苦手とする教科について徹底的な学習サポートを行います。個別のオンラインチューターや学習プラットフォームを活用し、子どもが理解を深めるための指導を提供します。

- 自分に合った教材と学習法の発見と実践 子どもに合った教材や学習法を見つけ、実践するサポートを行います。子どもの学習スタイルや興味・関心に合わせて教材を選定し、効果的な学習方法を指導します。

- 得意科目を地域で成績上位に入るための学習法 子どもの得意科目を活かして、地域で成績上位に入るための学習法を指導します。具体的な学習戦略やアプローチを提供し、子どもが得意科目での自信と成果を得られるように支援します。

- 苦手科目の時間的な関わり(量→質) 苦手科目に対する学習時間を質の高いものにするための支援を行います。集中力を高めるための学習スケジュールの作成や、効果的な学習方法の指導を通じて、苦手科目への取り組みを効果的に進める方法を提供します。

- 予習・復習の時間共有 予習と復習の重要性を理解し、効果的に取り組むために、子どもと共有する時間を設けます。予習や復習の方法や具体的な計画の立て方を指導し、子どもが学習内容を定着させるサポートを行います。

- 脳内の特性に合わせた学習プログラムの実践 子どもの脳の特性に合わせた学習プログラムを実践します。例えば、視覚的な学習スタイルを持つ子どもにはマインドマップやイメージングを活用し、効果的な学習を促します。

- 脳内と心理システムを促通した個人に合った学習方法の習得 子どもの脳内の機能と心理システムを促通させ、個人に合った学習方法を習得させる支援を行います。具体的には、脳の情報処理や学習スタイルを理解し、それに基づいた学習戦略やアプローチを提案します。

- 勉強量から勉強の質への関わり 勉強の量だけでなく、質の高い学習を実現するための関わりをサポートします。集中力の向上や学習環境の整備、効果的な学習テクニックの指導などを通じて、子どもが効率的かつ効果的に学習できるように支援します。

- 不登校中の自宅でのスケジューリング 不登校中の子どもが自宅での学習をスムーズに進めるためのスケジューリングのサポートを行います。適切な時間配分やタスク管理の方法を指導し、子どもが自主的に学習を進められるように支援します。

- 勉強に対する苦手意識への心理システムの調整 勉強に対する苦手意識を持つ子どもに対して、心理システムの調整を行います。適切な支援方法や学習環境の整備、ポジティブなフィードバックの提供などを通じて、子どもの勉強への意欲や自信を高める支援を行います。

- 成績に反映する個人に合った勉強法の獲得 子どもの個別の特性や学習スタイルに合わせて、成績に反映される勉強法を獲得させる支援を行います。具体的には、学習戦略の指導や学習プランの作成、効果的な学習テクニックの習得などを通じて、子どもが効果的に学習できるようにサポートします。

- 全教科の要素分解と要素の合成への考え方の習得 全教科において、学習内容を要素分解し、それらを合成する考え方を習得させる支援を行います。具体的には、重要なキーポイントの抽出や概念の整理、総合的な学習アプローチの指導などを通じて、子どもの学習能力を向上させます。

- 不登校中に偏差値を20以上向上させる学習時間と質の習得 不登校中に子どもの学習時間と質を向上させ、偏差値を20以上上げる支援を行います。適切な学習計画の策定や時間管理の指導、効果的な学習方法の習得などを通じて、子どもの学力向上を支援します。

発達支援・発達相談をカウンセリングと療育で発達障害の子どもの機能性を120%アップ

動機づけ面接とカウンセリングの併用で40代女性の個人の人生に合った生き方を見つける

ナラティヴセラピーをカウンセリングで過去の経験値を未来軸に近づけ40代女性を自己実現に

ペアレント・トレーニングで40代母親の子育てを楽にする|子どもの育ちを大切にできる

不登校中の勉強しない・遅れる不安を解決する40代母親ができる接し方とは

中3不登校生徒で勉強してない場合の受験対策や進路の選択肢|今からでも間に合う!

【40代母親必見】不登校の子が復学後に勉強しない?その原因と解決策を詳解

中学3年間不登校だと勉強してないから高校受験は難しい?中学生の不登校の原因と親ができる対応

発達障害をカウンセリングで心理システムをスムーズにし克服へ|40代女性生きづらさ解決

学習障害(LD)をカウンセリングで最短で負担なく克服させる|生きづらさ解決に

株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの家庭学習をサポートし、個別に適した学習方法や戦略を提供します。子どもとその家族との協力を通じて、学習の成果を最大化し、不登校からの復学を支援します。

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どもの進学・キャリアデザインサポート

支援内容

1. カウンセリングによる自己イメージのリセット

2. 意識と覚醒の自然現象への共有

3. 好きなこと・得意なこと・使命感への気づき

4. 未来像のマインドからの発見

5. 未来像と現実の自己へのプログラミング

6. 自己内から具体的な人生設計

7. 誕生から死への人生軸への関わりと意識の促通

8. トレンド情報に流されない個人に合った生き方の習得

9. 努力せずありのままで成果が出るキャリアとプロセスの構築

10. 学校環境での失敗体験の再現化と捨てる作業

11. 世界を構造から見つけていくトレーナーとの共有

不登校の子どもの進学・キャリアデザインサポートの具体的なアプローチ

株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学支援の一環として、進学やキャリアデザインのサポートを行っています。以下に、具体的な支援内容を説明します。

- カウンセリングによる自己イメージのリセット カウンセリングを通じて、子どもの自己イメージをリセットします。過去の失敗や困難な経験に縛られず、新たな可能性や自己評価を見つける支援を行います。

- 意識と覚醒の自然現象への共有 子どもに対して、意識や覚醒の自然現象について共有し、自己の内面に目覚めるきっかけを与えます。具体的には、マインドフルネスや瞑想などの方法を取り入れ、子どもが内なる気づきや成長を促します。

- 好きなこと・得意なこと・使命感への気づき 子どもが自分の好きなことや得意なこと、そして使命感を見つけるための支援を行います。興味や才能を引き出し、将来の方向性を探るための活動や自己探求のプロセスをサポートします。

- 未来像のマインドからの発見 子どもが自分自身の未来像を持つことで、目標や希望を見つける手助けをします。未来を具体的にイメージすることで、自己の成長や進学・キャリアの方向性を見出すサポートを行います。

- 未来像と現実の自己へのプログラミング 子どもが描いた未来像と現実の自己を結び付けるためのプログラミングをサポートします。具体的な目標設定や行動計画の策定、自己肯定感や自己効力感の醸成を通じて、子どもの進学やキャリアの実現を支援します。

- 自己内から具体的な人生設計 子どもが自己内に持つ資源や価値観を活かし、具体的な人生設計を立てるサポートを行います。自己の内なる声や目標に基づき、将来の進路やキャリアの方向性を考えるプロセスを共に進めます。

- 誕生から死への人生軸への関わりと意識の促通 子どもに対して、人生の意義や目的、誕生から死への人生軸について考える機会を提供します。自己の存在意義や時間の尊さを理解し、将来に向けた意識の促進を支援します。

- トレンド情報に流されない個人に合った生き方の習得 子どもがトレンド情報や社会の期待に流されず、自己に合った生き方を見つけるための支援を行います。個別の特性や価値観を尊重し、自己を大切にする生き方の習得をサポートします。

- 努力せずありのままで成果が出るキャリアとプロセスの構築 子どもが努力せずにありのままの自己で成果を出せるキャリアやプロセスの構築をサポートします。個々の能力や資質を活かし、自己の個性や魅力を最大限に生かした進学やキャリアの選択を支援します。

- 学校環境での失敗体験の再現化と捨てる作業 学校環境での失敗体験を再現し、それらを手放すプロセスを支援します。過去のネガティブな体験やトラウマからの解放を促し、自己成長と前向きな展望を持つためのサポートを提供します。

- 世界を構造から見つけていくトレーナーとの共有 子どもが世界の構造や社会の仕組みを理解し、自己の進学やキャリアの選択に生かすために、トレーナーとの共有を行います。具体的な情報や知識の提供、意義や意味の理解を通じて、子どもの進学やキャリアデザインに役立つサポートをします。

対人関係療法カウンセリングで治りにくい精神疾患を正常化する|うつ病・摂食障害に効果的

ソリューション・フォーカスト・アプローチで人生の悩みを最短解決|40代女性生きづらさ克服

キャリアカウンセリング(キャリアコンサルティング)で40代女性の人生を幸福に導く

コーチングで40代女性の子育てやキャリアアップを最速に機能させる

株式会社Osaka-Childのカウンセリング技法

【2023年最新】認知行動療法(CBT)とは?方法、効果やメリット・デメリット、療法の流れなどを解説

ストレスマネジメントとは?40代女性が子育て・キャリアアップで活かせる効果ややり方を解説

-

-

参考ストレスマネジメントとは?40代女性が子育て・キャリアアップで活かせる効果ややり方を解説

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

アサーショントレーニングとは?職場や子育てで実践する方法や自己表現タイプを解説

-

-

参考アサーショントレーニングとは?職場や子育てで実践する方法や自己表現タイプを解説

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

認知再構成法とカウンセリングで40代女性の生きづらさを生む認知のゆがみを克服

-

-

参考認知再構成法とカウンセリングで40代女性の生きづらさを生む認知のゆがみを克服

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの進学やキャリアデザインを支援し、自己の可能性や夢を追求するサポートを行います。子どもとその家族との協力を通じて、自己の価値を見出し、将来への道を切り拓くお手伝いをします。

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの子どもの不登校復学支援内容:不登校復学後の1年間のサポート

支援内容

1. 復学後の学校との連携

2. 復学後の母親と子どものカウンセリングの実施

3. 復学後に生まれる諸問題の解決と実践

4. 復学後の生きづらさの軌道修正

5. 復学後の母親のメンタルサポートの継続

6. 復学後にぶつかる学校環境での負の体験への関わり

7. 母親に生まれる子どもへの過負荷の調整

8. 母親の人生サポートの継続による子どもの自由の解放

9. 復学後に生まれる母親と子どもへの不安の共有

不登校の子どもの進学・キャリアデザインサポートの具体的なアプローチ

株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学後の1年間にわたるサポートを提供しています。以下に、具体的な支援内容を説明します。

- 復学後の学校との連携 子どもの復学後において、学校との綿密な連携を行います。学校とのコミュニケーションを円滑にし、子どもの学習状況や生活面でのサポートが必要な点を把握し、適切な支援策を立てるために協力します。

- 復学後の母親と子どものカウンセリングの実施 復学後においても母親と子どものカウンセリングを実施し、お互いの心情や課題に対して向き合います。母親の支えや理解を促し、子どもの心理的な安定と学校生活への適応をサポートします。

- 復学後に生まれる諸問題の解決と実践 復学後に生じる様々な問題や課題に対して、具体的な解決策を見つけて実践する支援を行います。学校生活や人間関係のトラブル、学習上の困難などに対して、子どもと母親の双方が適切に対処できるようにサポートします。

- 復学後の生きづらさの軌道修正 復学後に感じる生きづらさや不安に対して、子どもの心理的な軌道修正を支援します。自己肯定感の向上や適切なストレス管理の方法を教えることで、子どもが学校での生活に前向きに取り組むことを支えます。

- 復学後の母親のメンタルサポートの継続 母親のメンタルサポートを復学後も継続的に行います。母親が子どもの復学に伴うストレスや不安を抱える場合には、心理的な支えや情報提供を通じて、彼女の心の健康状態を維持し、子どもへのサポートを続けます。

- 復学後にぶつかる学校環境での負の体験への関わり 復学後に学校環境での負の体験が生じた場合には、子どもがそれに適切に関わることができるようにサポートします。適切なコーピングスキルの習得や自己肯定感の強化を通じて、子どもが学校での困難に立ち向かう力を育みます。

- 母親に生まれる子どもへの過負荷の調整 復学後において、母親が子どもに対して過度な負荷を感じる場合には、適切な調整を行います。母親の負担を軽減し、子どもとの関係性を健全に保ちながら、サポートのバランスを取ることが重要です。

- 母親の人生サポートの継続による子どもの自由の解放 母親の人生全体にわたるサポートを継続し、彼女が自己の成長と発展に集中できる環境を整えます。母親の支えが安定することで、子どもはより自由に自己を表現し、学校生活を充実させることができます。

- 復学後に生まれる母親と子どもへの不安の共有 復学後に母親と子どもが抱える不安や心配事に対して、お互いがそれを共有し、解消するための場を提供します。相互の理解を深め、不安を和らげることで、子どもの復学後の安定と成長をサポートします。

ストレスコーピングとカウンセリングの併用で40代女性のキャリア・子育てに成果

マインドフルネスとカウンセリングで効果を最大に|40代女性のキャリア・子育てに成果を出す

行動活性化療法で精神的抑うつを改善|40代女性生きづらさ克服でキャリア・育児両立に

株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの不登校復学後の1年間にわたり、学校との連携や心理的なサポートを通じて、子どもと母親の両方を支えます。子どもの安定した学校生活の確立と母親のメンタルヘルスの維持に注力し、一人ひとりのニーズに合わせたサポートを提供します。

Osaka-Childは小学生・中学生の不登校のお子さまに対して最短復学支援を提供しています

株式会社Osaka-Childの支援内容とは

- 母親のメンタルサポート

- 不登校子どものカウンセリング

- 不登校子どもの身体調整

- 不登校子どもの家庭学習支援

- 不登校子どもの進学・キャリアデザインサポート

- 不登校復学後の1年間のサポート

不登校子どものカウンセリング Osaka-Childでは、専門のカウンセラーによる個別のカウンセリングを行い、不登校の原因や問題を解決するための支援を提供しています。不登校子どもの身体調整 心身共に健康であることは、不登校克服に不可欠な要素の1つです。Osaka-Childでは、体の不調を訴える子どもに対して、運動や栄養指導などの支援を提供しています。不登校子どもの家庭学習支援 学校に行けない状況であっても、家庭学習を続けることが重要です。 Osaka-Childでは、家庭学習の計画立案や実践支援を行い、学習習慣の維持や向上に貢献しています。不登校子どもの進学・キャリアデザインサポート 不登校期間中に進路について考えることは、将来の自分自身の希望や目標を明確にするためにも重要です。 Osaka-Childでは、進路相談や進学・就職に関する情報提供など、キャリアデザインに必要な支援を提供しています。不登校復学後の1年間のサポート 不登校克服後の生活は、新たな課題やストレスを伴うことがあります。Osaka-Childでは、不登校復学後の1年間にわたって、学校生活や社会生活のサポートを行っています。

🔚 最後まで読まれたあなたへ。

もし「私は変わりたい」と思われたのなら、

それは変わる準備が、すでに整い始めている証拠です。

✅ 現在【銀行振込の方限定で割引案内・特別価格&3大特典】をご案内中です

🔸 本日 2月26日(木)23:59まで のご入金分までのご案内となります。

🔸 『あと1名様限定』

※銀行振込限定・先着順での受付となります。

33万円・50万円の再スタート支援プログラムでは、

家族関係・心理構造・生き方の再構築を、あなたのペースでじっくり支援します。

すでに診断済みの方も、そのまま詳細ページへ進めます。

あなたの心と体に合ったサポートを、今すぐ確認してみてください。

の-女性専門カウンセリング支援.png)

で-40代女性の人生を幸福に導く-〜株式会社Osaka-Childの効果的なアプローチ〜-150x150.png)