監修者

株式会社Osaka-Child所属 精神科医&塾マネージャー

- 名前:伊藤 智哉(いとう ともや)

- 職業:精神科医 / 塾マネージャー

- 経歴:

わたしは、大阪にある株式会社Osaka-Childで活動する精神科医兼塾マネージャーです。大阪大学医学部を卒業後、精神医学の道を志し、国内外の研修を経て、豊富な臨床経験を積みました。専門は児童・青少年の精神健康で、特に学習障害、ADHD(注意欠陥・多動性障害)、不安障害を持つ子どもたちへの支援に注力しています。

医師としての職務を全うする一方で、中学3年生を対象とした進学塾のマネジメントも手掛けています。この塾では、学業だけでなく、生徒一人ひとりの心の健康も重視しており、智哉は精神科医としての知見を活かし、生徒たちが精神的にも健全に成長できるような環境を提供しています。

わたしたちのアプローチは、学習指導に留まらず、生徒たちの自己肯定感を高め、ストレス管理能力を養うことにも焦点を当てています。これにより、生徒たちは学業のプレッシャーに負けず、健康的な学生生活を送ることができます。

株式会社OsakaChildの3人の子育てでストレスのたかい40代女性のカウンセリングを受ける

「ちゃんとしてるのに、苦しい」

「頑張ってるのに、うまくいかない」

——そんな違和感を抱えたまま、ずっと我慢していませんか?

LINEで3分セルフ診断ができます。

あなたの“今の感覚”の正体が、見えてきます。

ローマ帝国を生み出したイタリアと地中海周囲の歴史を読み解く

イタリア半島は、かつて

ローマ帝国が誕生した地

であり、地中海世界の中心として栄えました。

しかし、ローマ帝国の崩壊後は統一されることなく、長期間にわたり分裂状態がつづきました。

現在のイタリアという国家が誕生したのは

1861年

であり、西ヨーロッパの中ではもっともおそい主権国家の形成となりました。

しかしながら、

- 古代ローマ時代から受け継がれるラテン文化

- キリスト教世界の中心であるローマ教皇庁

- ルネサンス文化

の発祥地として、イタリアはつねにヨーロッパの文化を牽引してきた歴史があります。

このほこり高き文化的背景が、イタリア人の民族意識にも大きな影響をあたえています。

古代ローマの時代

イタリア半島の中部に誕生した

都市国家ローマ

は、やがて周辺の都市を征服し、半島全体を統一しました。

その後、さらに勢力を拡大し、地中海地域を支配する大帝国へと成長していきます。

ローマ誕生以前のイタリア半島

イタリア半島には、古代より北部にイタリア人が進出し都市国家を築いていました。

いっぽう、南部には

- ギリシア人

- フェニキア人

が進出し、植民都市を建設しました。

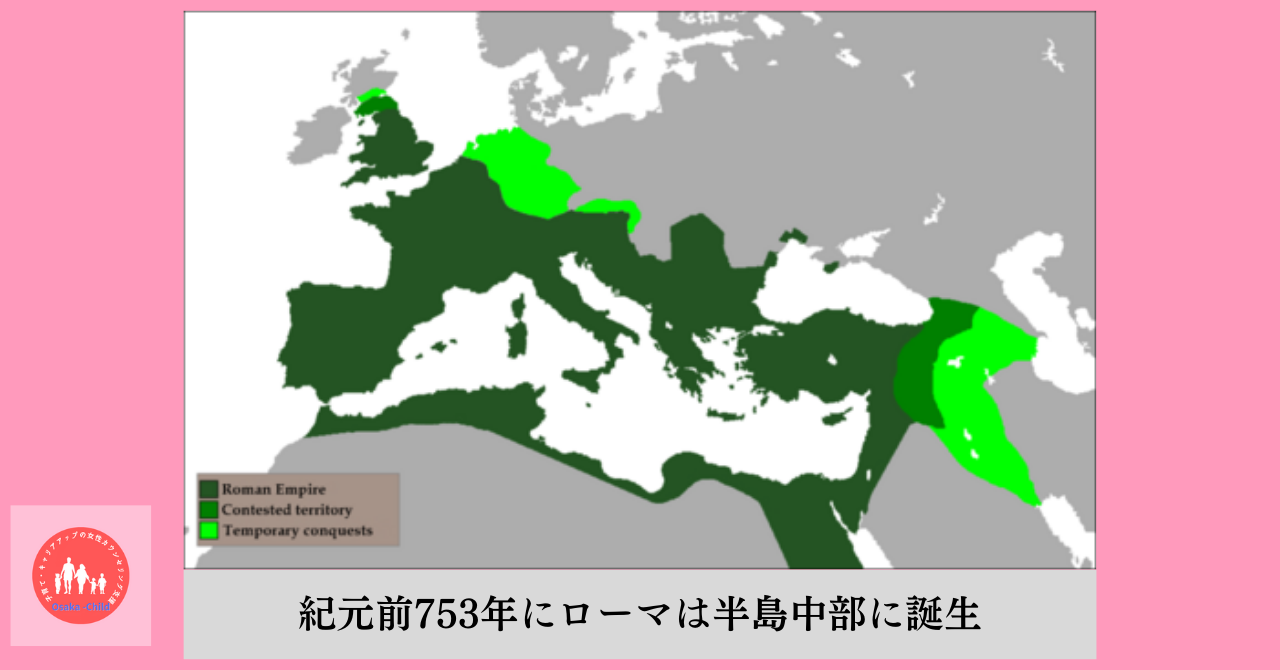

伝承によると、

紀元前753年にローマは半島中部に誕生

しました。

当初は

北部のエトルリア人

によって支配されていましたが、やがてラテン人がエトルリア人の王を追放し、共和政を樹立しました。

その後、ローマは周辺の都市を次々と制圧し、長い戦争の末に

紀元前272年、タレントゥムを征服する

ことでイタリア半島の統一を果たしました。

この過程では、戦争の主力であった平民層が政治的な権利を獲得していく流れも見られました。

共和政から帝政への変遷

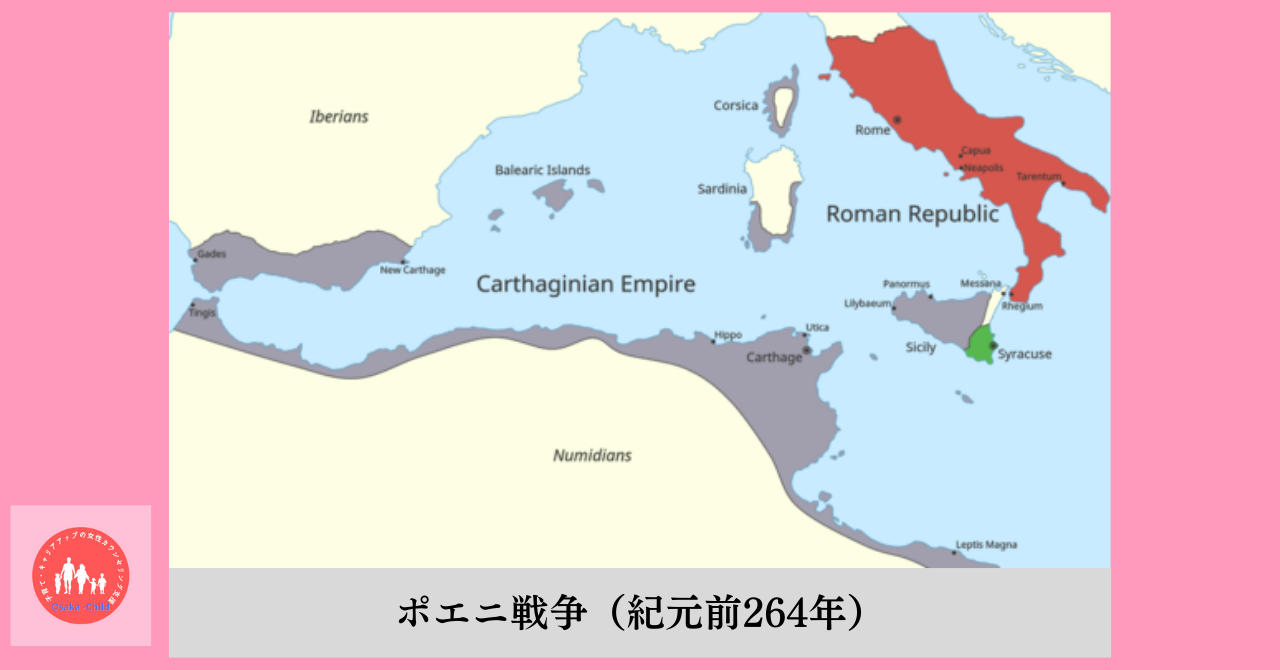

ローマはイタリア半島を統一すると、地中海へと勢力を拡大しました。

その結果、海洋国家カルタゴとの間で

ポエニ戦争(紀元前264年)

が勃発し、最終的にはローマが勝利をおさめ、

シチリア島をはじめとする西地中海の広範な地域

を支配下におきました。

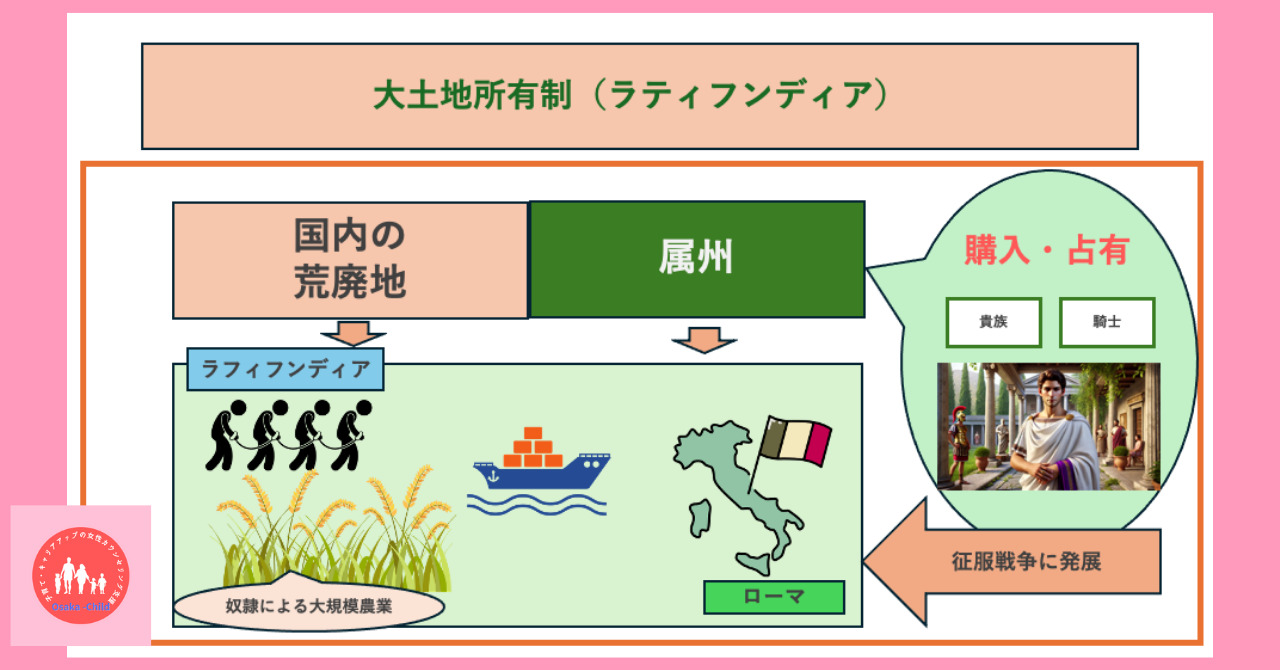

こうした支配の拡大にともない、地中海世界から

- 大量の穀物

- 奴隷

が流入しました。

これにより、従来の農業基盤が崩れ、

大土地所有制(ラティフンディア)

が広まりました。

この影響で、貴族層と平民層の対立が深まり、

スパルタクスの反乱など

の奴隷反乱も発生しました。

この

「内乱の1世紀」

と呼ばれる混乱を収束させたのが

オクタウィアヌス

であり、彼は紀元前27年に

プトレマイオス朝エジプト

を征服し、皇帝として即位しました。

これによりローマは共和政から帝政へと移行し、ローマ帝国が誕生しました。

ローマ帝国とその繁栄

ローマ帝国の成立後、イタリア半島は

- 文明

- 帝国支配

の中心地として繁栄をきわめました。

1~2世紀には

「五賢帝の時代」

とよばれる最盛期をむかえ、地中海世界全体を統治する巨大な帝国へと発展しました。

ポイント

この時期にはキリスト教もイタリア半島に広がりはじめました。

当初は弾圧されていましたが、やがて浸透し、ローマ社会に大きな影響を及ぼしていきました。

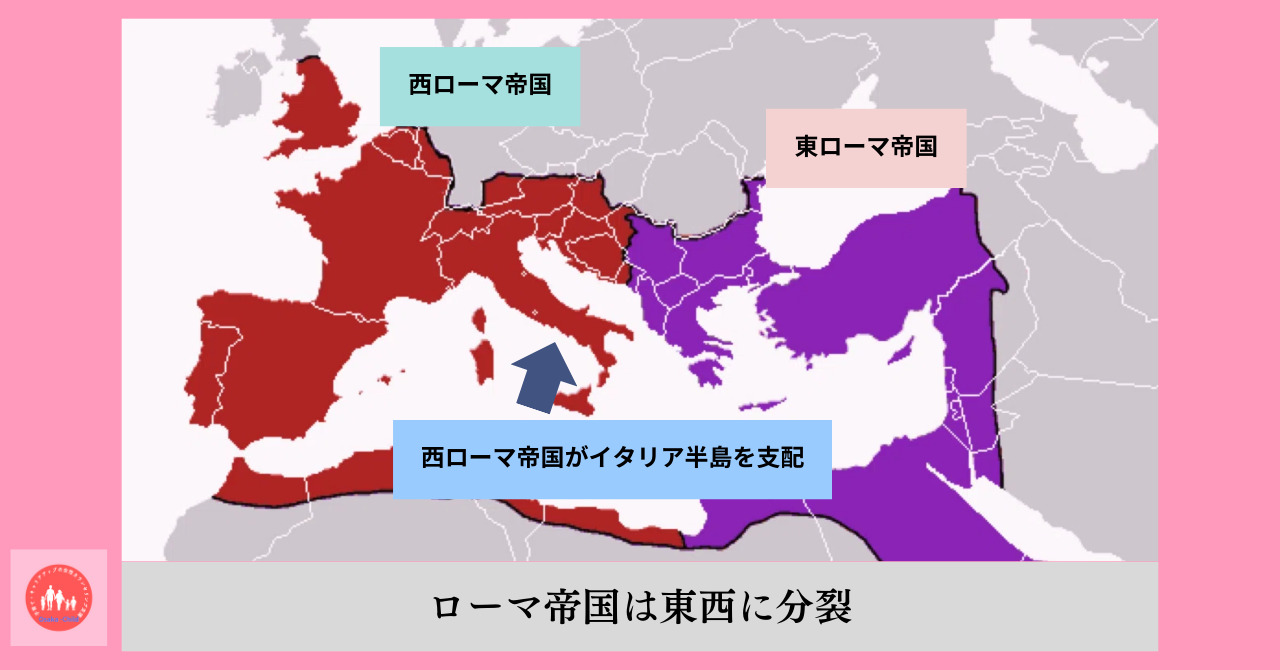

395年、

ローマ帝国は東西に分裂

し、西ローマ帝国がイタリア半島を統治しました。

西ローマ帝国は

- ローマ

- ラヴェンナ

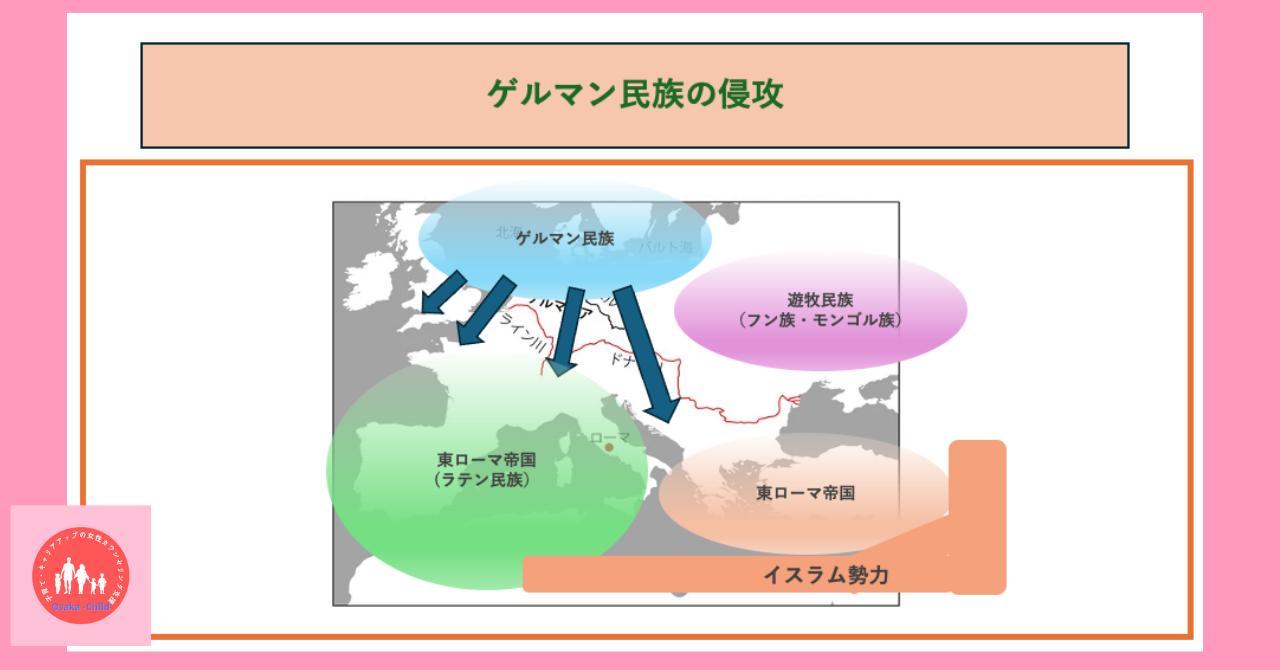

を首都としながら統治をつづけましたが、4世紀末からはライン川・ドナウ川の彼方から

ゲルマン民族の侵攻

を受けるようになりました。

そして476年、

ゲルマン人傭兵隊長オドアケル

によって

西ローマ帝国は滅亡

し、イタリア半島の歴史は新たな時代へと移行することとなりました。

ローマ帝国滅亡後のイタリア半島

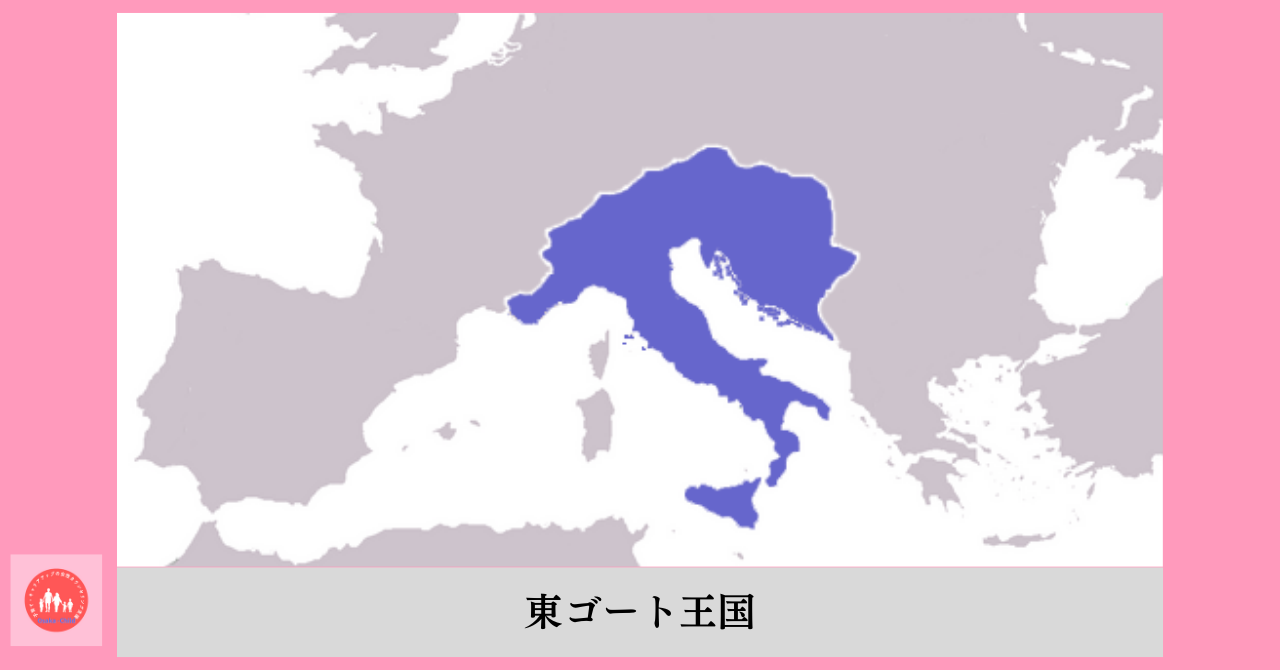

西ローマ帝国が滅亡した後、イタリア半島は

- 東ゴート王国

- ビザンツ帝国(東ローマ帝国)

の支配を受けました。

その後、フランク王国の分裂により、イタリア王国が誕生し、中部地域にはローマ教皇領が確立されました。

ゲルマン諸国の支配とローマ教皇の影響

東ゴート王国と東ローマ帝国

5世紀末、

ゲルマン系の東ゴート人

が北イタリアへ進出し、493年に

テオドリック

がオドアケルを倒して

東ゴート王国

を築きました。

しかし、この王国は555年、

ビザンツ帝国のユスティニアヌス帝

による軍事遠征で滅亡しました。

ビザンツ帝国は

ラヴェンナ

に総督府を設置し、一時的にイタリア半島の支配を回復しました。

ランゴバルド王国の成立

568年、

最後のゲルマン大移動

とされるランゴバルド人が

北イタリアへ移住

し、パヴィアを首都とする

ランゴバルド王国

を建国しました。

この地域は後に

「ロンバルディア」

とよばれ、ここで

- ゲルマン系

- ローマ系

住民の融合がすすみ、現在のイタリア人の形成に影響を与えました。

ランゴバルド王国は、751年に東ローマ帝国の支配地域であった

ラヴェンナ

を攻略し、イタリア半島統一をめざしました。

ポイント

この影響で、東ローマ帝国は西地中海の勢力を縮小させ、東地中海を中心とする国家へと変化しました(ビザンツ帝国)。

フランク王国の介入とローマ教皇領の形成

ランゴバルド王国の拡大は、ローマ教皇にとって脅威でした。

とくに、ランゴバルド王国が

アリウス派キリスト教

を信仰していたため、ローマ教会と対立しました。

この危機をすくったのが

フランク王国のピピン

でした。

756年、ピピンは軍を率いてイタリアへ遠征し、ランゴバルド王国の支配下にあったラヴェンナを奪還し、その地をローマ教皇へ寄進しました。

ポイント

これにより、ローマ教皇は独自の領地(ローマ教皇領)をもち、フランク王国を新たな保護者としました。

フランク王国の分裂とイタリアの独立

カール大帝の支配と西ローマ帝国の復活

774年、

フランク王国のカール大帝

がランゴバルド王国を征服し、

北イタリアを支配

しました。

800年にはローマ教皇から

「ローマ皇帝」の冠

を授かり(カールの戴冠)、形式的に

西ローマ帝国が復活

しました。

しかし、カール大帝の死後、フランク王国は分裂の道をたどりました。

イタリア王国の誕生と分裂の時代

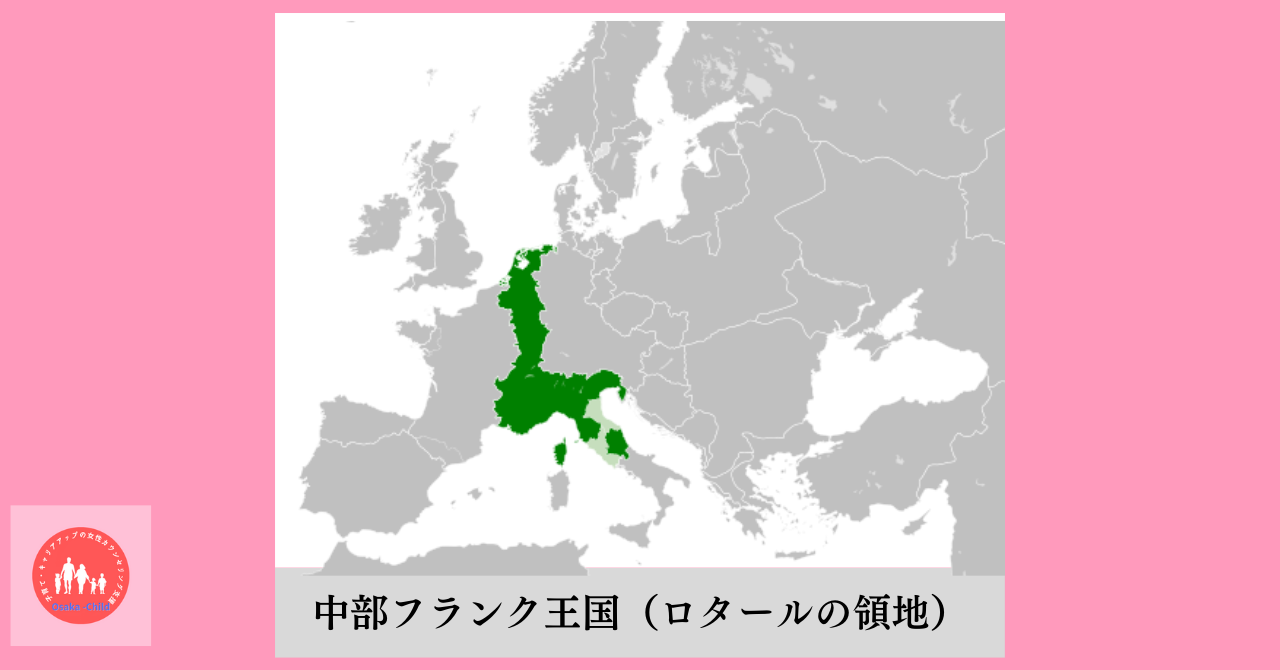

870年の

メルセン条約

により、

中部フランク王国(ロタールの領地)の北部

は

- 東フランク

- 西フランク

に分割され、イタリア半島の部分は「イタリア王国」となりました。

しかし、875年には

カロリング朝のイタリア王

が断絶し、以降のイタリアは国家統一を維持することができず、分裂状態がながく続くことになりました。

各地域の動向は以下の通りです。

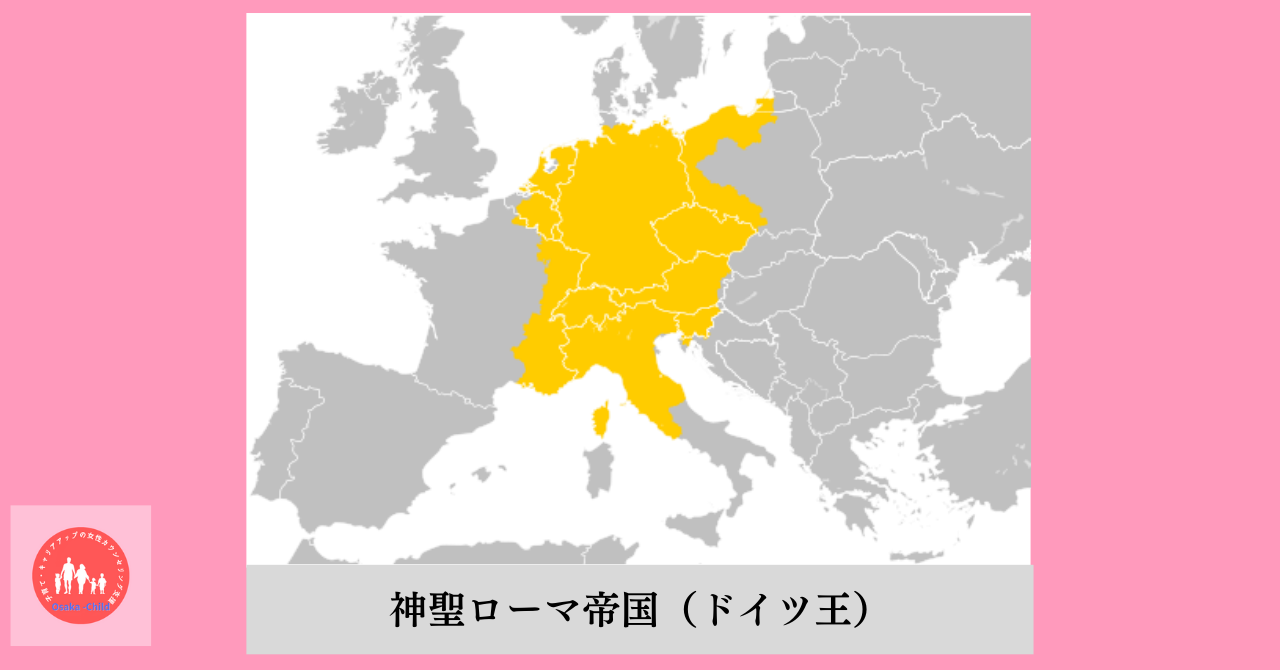

北イタリア|神聖ローマ帝国の影響と都市の繁栄

神聖ローマ帝国(ドイツ王)は

「イタリア政策」

を推進し、イタリア支配をこころみました。

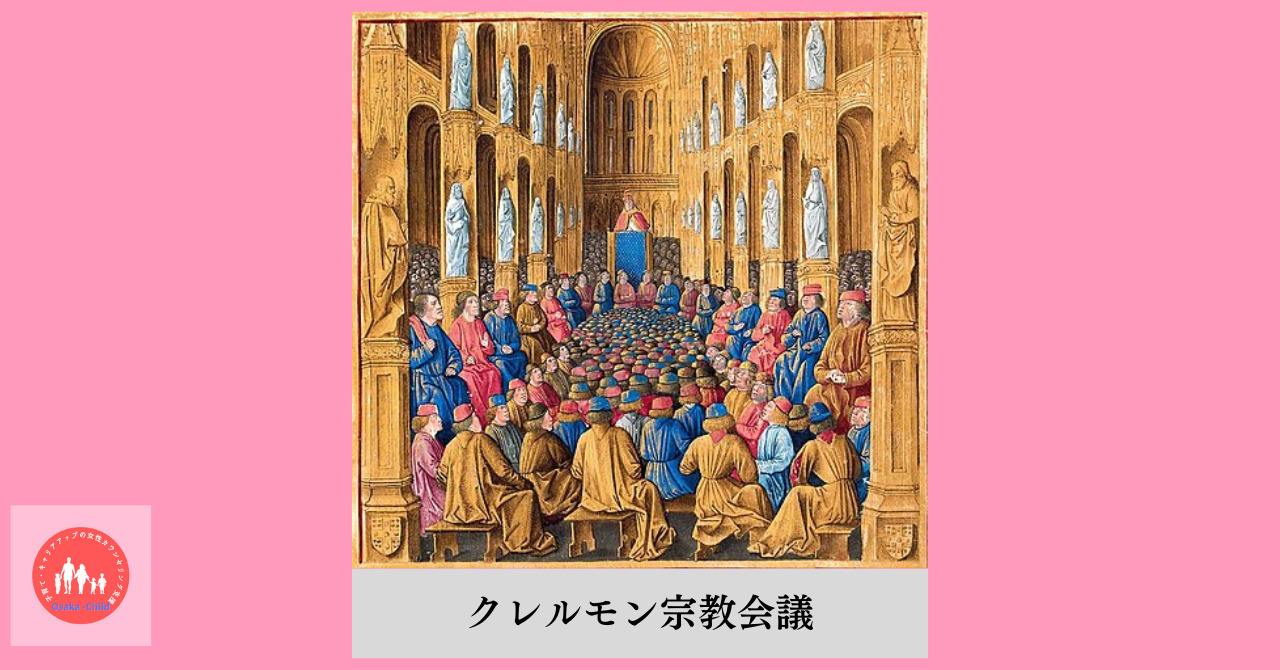

しかし、1095年の

クレルモン宗教会議

で

ローマ教皇ウルバヌス2世

が十字軍遠征を提唱すると、

東方貿易

が活発になり、12世紀には

- ヴェネツィア

- ジェノヴァなど

の港湾都市が発展しました。

また、フィレンツェは1115年に

都市共和国(コムーネ)

として自治を確立しました。

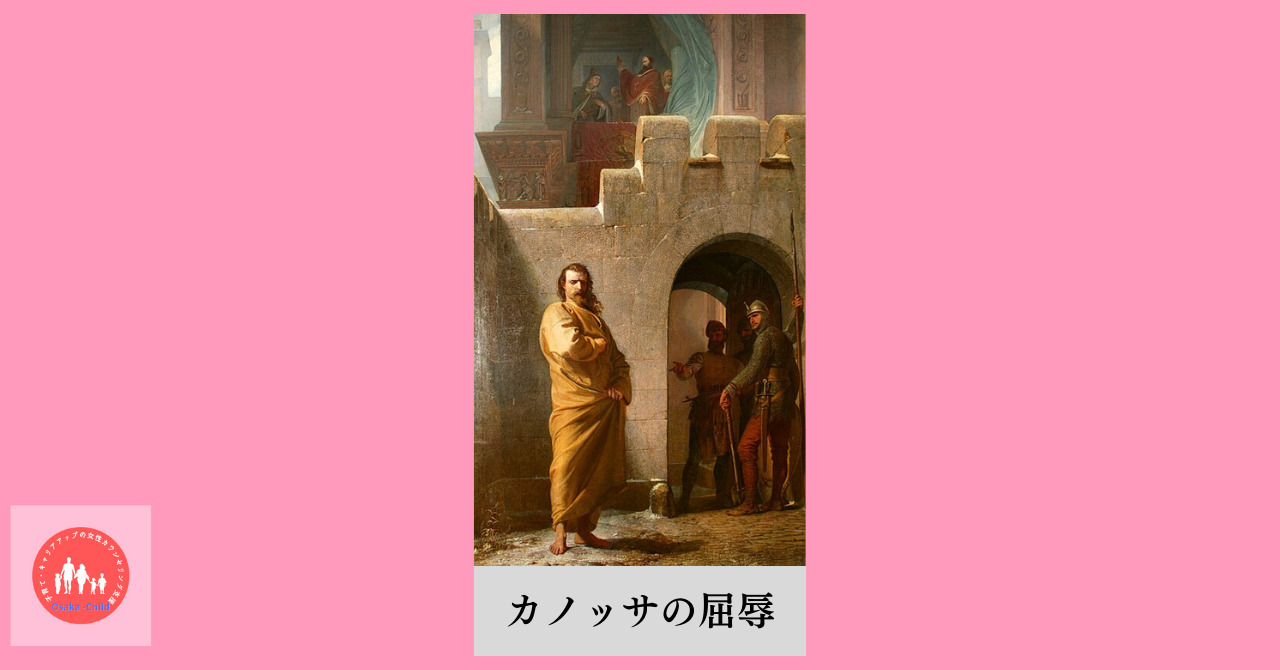

中部イタリア|ローマ教皇領の勢力

ローマ教皇は中部イタリアに広大な領土をもち、教皇庁をつうじて統治しました。

教皇は神聖ローマ皇帝と

「聖職叙任権闘争」

をくり広げ、1077年の

「カノッサの屈辱」

により教皇の優位性がしめされました。

13世紀の

インノケンティウス3世

の時代には最盛期をむかえましたが、14世紀以降は教皇の権威が低下し、

- フランス王

- 神聖ローマ皇帝

の干渉を受けるようになりました。

南イタリア|支配の交代

南イタリアはビザンツ帝国の支配下にありましたが、

9世紀にはイスラーム勢力の侵入

が相次ぎました。

その後、11世紀に

ノルマン人が地中海へ進出

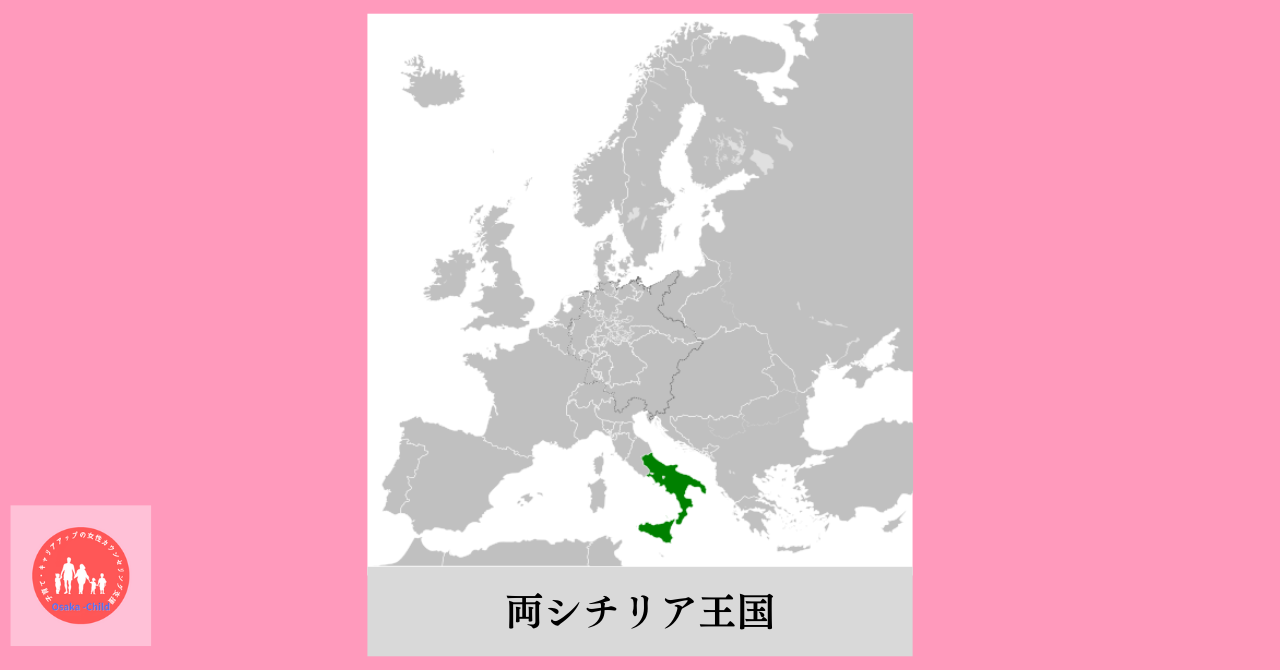

し、1130年に

ルッジェーロ2世

が

「両シチリア王国」

を建国しました。

この地域はヨーロッパの大国による争奪戦の舞台となり、複数の王朝が交替しながら統治を続けました。

十字軍とイタリアの都市国家|商業都市の発展

11~13世紀の十字軍遠征により、東方貿易が活発になり、

- ヴェネツィア

- ジェノヴァ

- ミラノ

- フィレンツェなど

の都市国家(コムーネ)が繁栄しました。

北イタリアの諸都市は

「ロンバルディア同盟」

を結成し、1176年には

神聖ローマ皇帝フリードリヒ1世

の軍を

レニャーノの戦い

で撃破し、自治権を勝ちとりました。

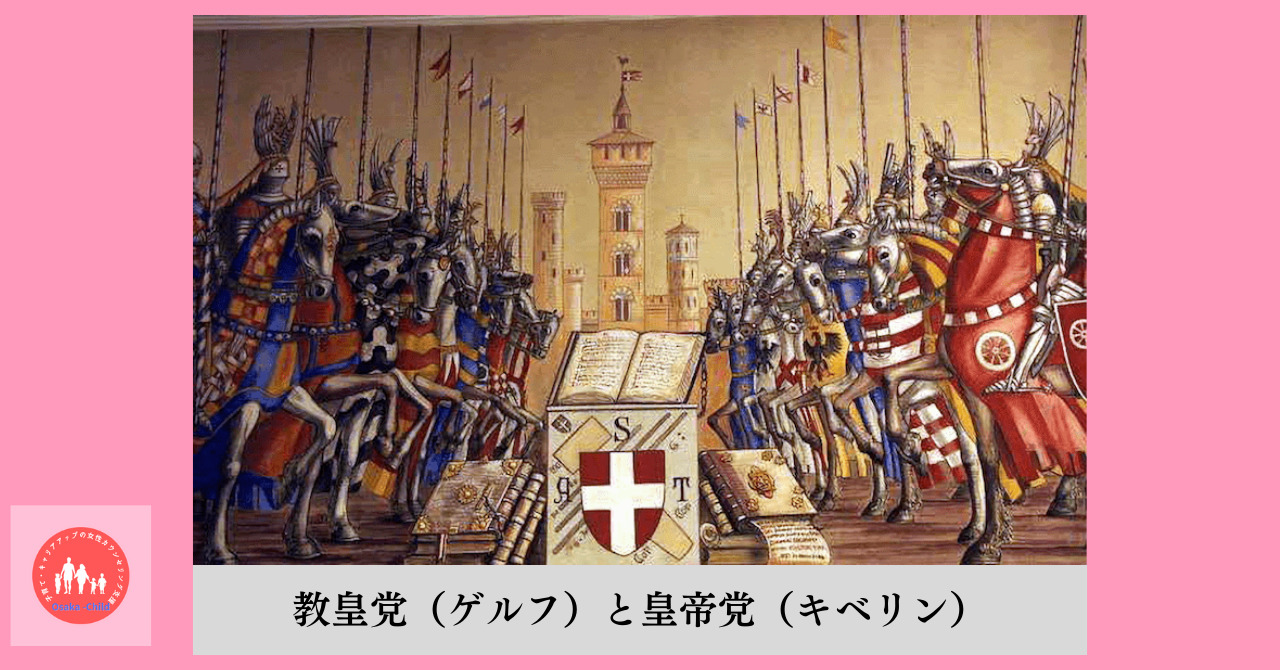

また、

- 皇帝派(ギベリン)

- 教皇派(ゲルフ)

に分かれた都市間の対立も激化しました。

この時代、

ヴェネツィアの商人マルコ・ポーロ

がモンゴル帝国を訪れ、アジアの情報をヨーロッパにもたらしました。

ローマ教皇の権威の低下

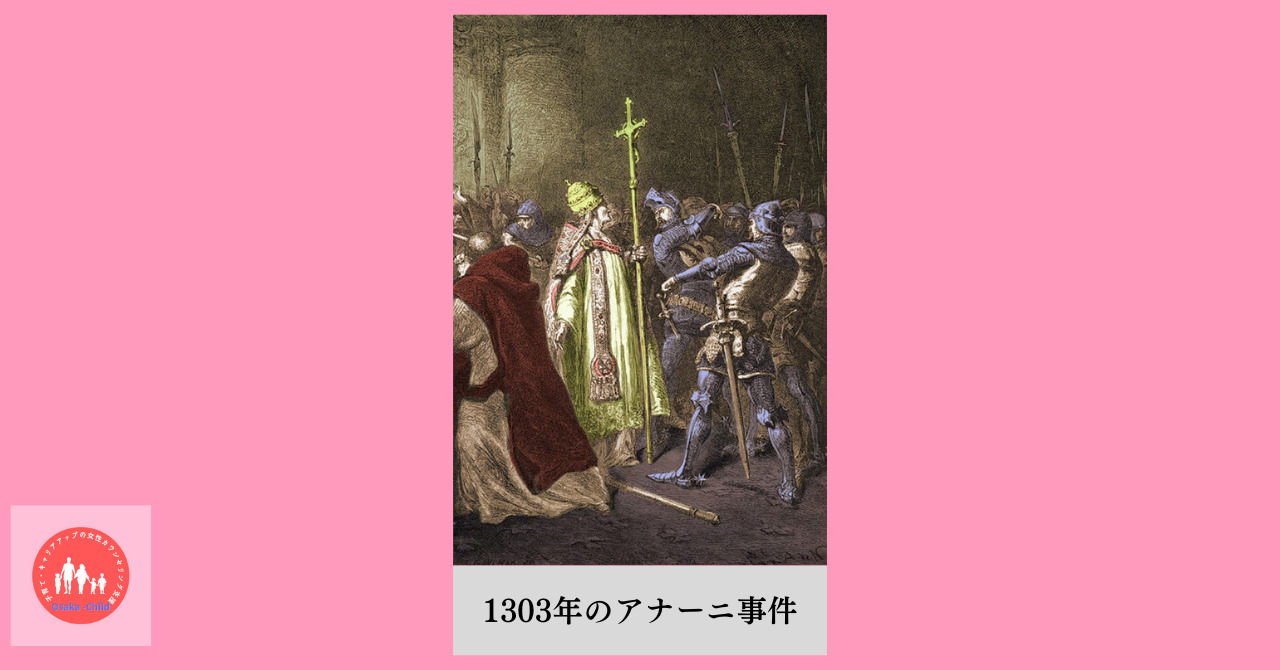

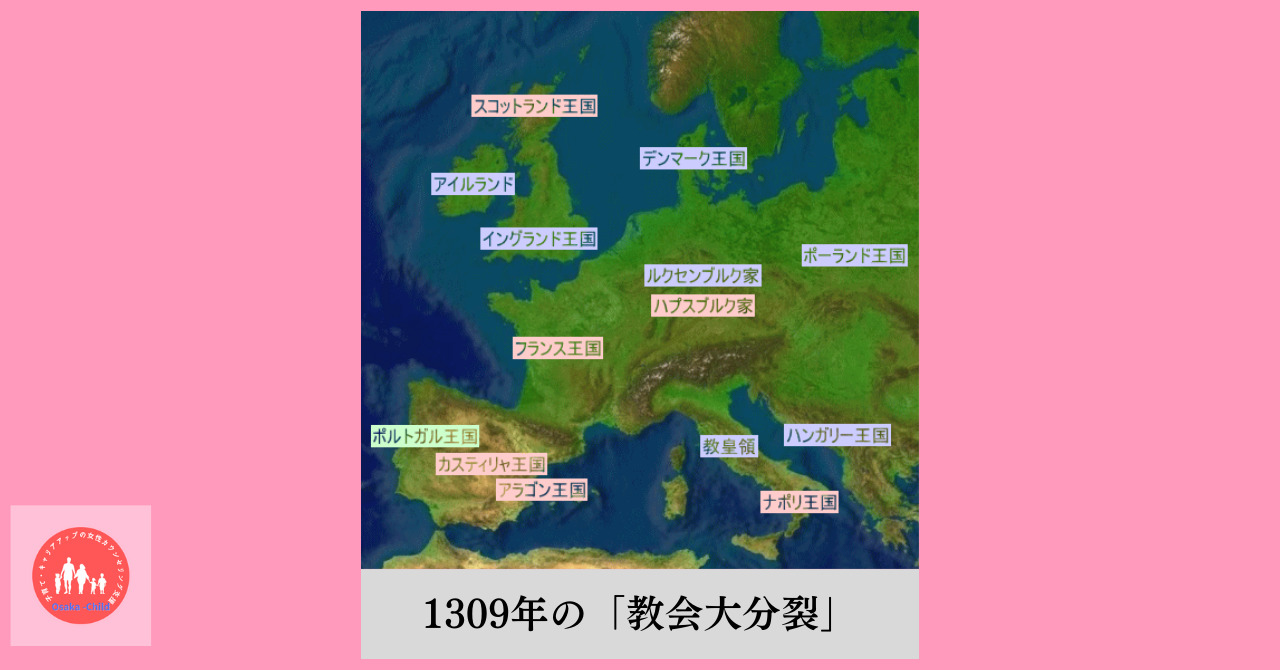

十字軍は当初、教皇の権威を高めましたが、長期的には失敗がつづき、教皇の権力低下がすすみました。

- 1303年のアナーニ事件

- 1309年の「アヴィニョン捕囚」・「教会大分裂」

により、教皇権はおおきくゆらぎました。

それでも教皇は中部イタリアに広大な領土を保持し、政治的には依然として大きな影響力を持ち続けました。

ルネサンス時代のイタリア

14世紀から16世紀にかけて、イタリア半島は政治的な分裂がつづいていました。

しかし、そのような状況の中で、

- フィレンツェ

- ローマなど

の都市を中心にルネサンスが展開されました。

ルネサンスは文学、美術、思想などの分野で

「人間性の解放」をめざす新たな文化運動

として発展しました。

しかし、政治的には依然として統一がすすまず、外国勢力の干渉もあり、安定にはいたりませんでした。

イタリア・ルネサンスの特徴

イタリア・ルネサンスの先駆者として、フィレンツェの

詩人ダンテが1300年頃に『神曲』

の執筆を開始し、

画家ジョット

も同時期に活動をはじめました。

14世紀から15世紀にかけてイタリアでルネサンスが発展した背景には、

ローマ時代の古典文化の遺産が受け継がれていた

ことにくわえ、

イスラーム文化をつうじてギリシア文化を取り入れる機会

があったことがあげられます。

とくに大きな影響をあたえたのが、1453年の

オスマン帝国によるコンスタンティノープル陥落

すなわちビザンツ帝国の滅亡でした。

この出来事によって、おおくのギリシア人学者がイスラーム支配を避けてヨーロッパへ亡命しました。

さいしょはヴェネツィアに渡りましたが、そこではじゅうぶんな受け入れ態勢がととのっておらず、その後フィレンツェへ移動しました。

ポイント

彼らがギリシア哲学をフィレンツェに持ち込んだことは、ルネサンスの発展におおきく寄与しました。

これにより、

古代ギリシア・ローマの思想が復活

しただけでなく、イスラーム文化の影響もヨーロッパにもたらされました。

ルネサンスの最盛期とその影響

フィレンツェのメディチ家

はルネサンスの重要な支援者でした。

15世紀末から16世紀前半には、

- レオナルド・ダ・ヴィンチ

- ミケランジェロ

- ラファエロ

といった芸術家たちが活躍し、ルネサンス文化は最盛期をむかえました。

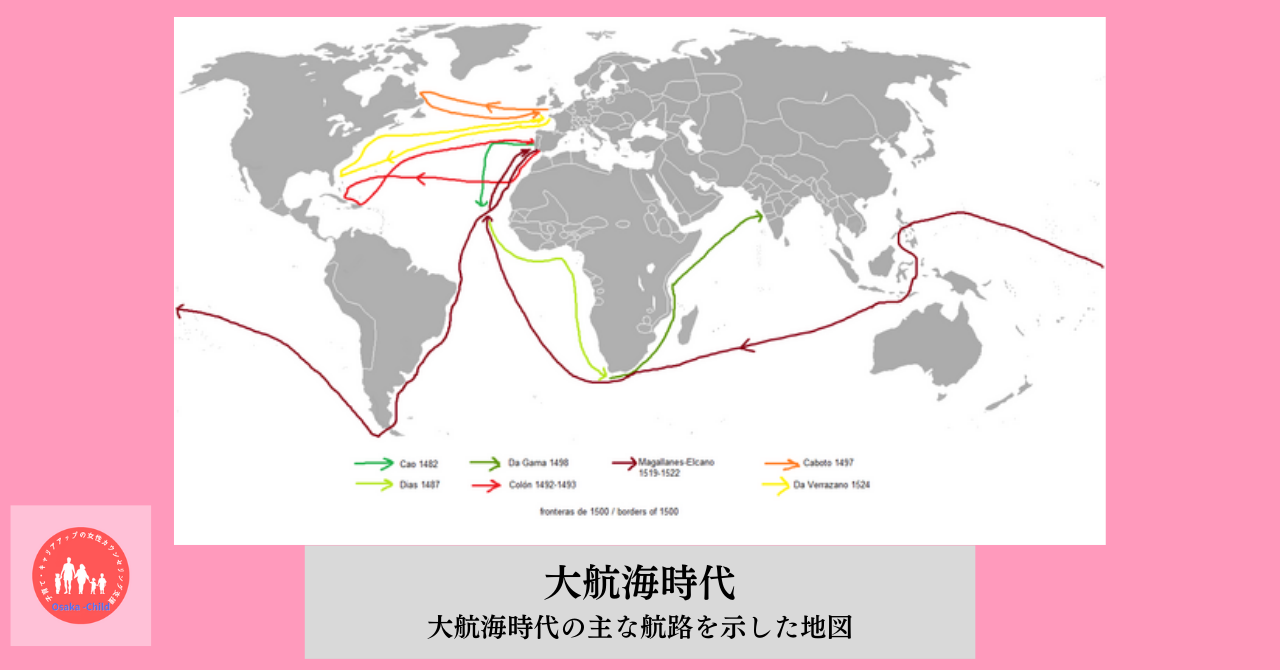

この時代は

大航海時代

と重なり、さらに

宗教改革がはじまる時期

でもありました。

また、神聖ローマ帝国の皇帝位をめぐり、

- ハプスブルク家

- フランス王家

があらそい、ローマ教皇もこの対立に介入するなど、政治的には混乱がつづいていました。

このような不安定な状況の中で、フィレンツェの

政治思想家マキャヴェリ

は1513年頃に

『君主論』

を発表し、イタリアの統一を実現するための方策について考察しました。

16世紀後半になると、ルネサンスの中心は

ローマ

へと移り、さらにヴェネツィアを経て

- フランス

- イギリス

- ドイツなど

イタリア以北へとひろがっていきました。

イタリア戦争とルネサンスの終焉

イタリアが分裂状態にある中で、

- フランス

- スペイン(神聖ローマ帝国)

が介入し、国際政治の複雑な動きの中で、

1494年にイタリア戦争

が勃発しました。

この戦争は何度もくり返され、ルネサンス文化が花開いた時代に政治的混乱がつづいていました。

この戦争は一時的に沈静化したものの、16世紀前半にふたたび激化し、

イタリア・ルネサンスの終焉

をもたらしました。

さらに、この戦争はヨーロッパの戦争の形態を変え、国民意識を芽生えさせ、

主権国家の形成

へとつながる契機となりました。

フランス軍の侵入と対立の激化

イタリア戦争の発端は、1494年に

フランス王シャルル8世

が

ナポリ王国の王位継承権

を主張し、イタリアに侵攻したことでした。

さらに、1499年には

フランス王ルイ12世

がミラノ公国の領有権を主張し、軍を率いて侵攻しました。

これにたいし、

- ローマ教皇

- スペイン王

- 神聖ローマ皇帝など

が反撃し、イタリア半島は戦火に巻き込まれました。

このように、イタリア・ルネサンスの時代は、文化の面では画期的な発展を遂げたいっぽうで、政治的には分裂がつづき、外国勢力の介入によって混乱が拡大していきました。

そして、16世紀半ば以降、イタリアの主導権は

スペインのハプスブルク家

へと移り、ルネサンスの時代は終焉をむかえることとなったのです。

近世イタリア(16世紀~18世紀前半)

16世紀から18世紀前半にかけて、イタリアは依然として分裂した状態がつづき、外国勢力の支配を受けていました。

この時期、イギリスやフランスでは

主権国家体制が確立

されていきましたが、イタリアはその流れに乗ることができず、政治的にも経済的にも停滞することになりました。

イタリア戦争の激化|フランスと神聖ローマ帝国の対立

広義の「イタリア戦争」は1494年、

フランス王シャルル8世によるナポリ王国への侵攻

からはじまったとされています。

しかし、一般的に「イタリア戦争」という場合は、1520年代に起こった

- フランス王フランソワ1世

- 神聖ローマ皇帝カール5世(スペイン王カルロス1世)

の戦争をさします。

とくに1527年、

神聖ローマ皇帝カール5世

は、ローマ教皇がフランスと結んでいたことを理由に

傭兵部隊

をローマへ派遣し、

「ローマの劫掠」

と呼ばれる大規模な破壊と略奪を行いました。

スペインによるイタリア支配|ハプスブルク家の影響力拡大

1555年にカール5世が退位すると、ハプスブルク家は

- オーストリア

- スペイン

に分かれ、スペイン王位は

フェリペ2世

が継承しました。

1559年の

カトー=カンブレジ条約

により、フランスはイタリアから撤退し、

スペインのハプスブルク家によるイタリア支配

が確立しました。

これにより、

- ミラノ

- ナポリ

- シチリアなど

の地域が

スペイン王フェリペ2世の支配下

に入りました。

1571年には、

- スペイン

- ローマ教皇

- ヴェネツィアの連合艦隊

が

レパントの海戦

でオスマン帝国海軍を破り、1538年の

プレヴェザの海戦

でうしわれた地中海の制海権をとり戻しました。

商業革命とイタリア経済の停滞|地中海貿易の衰退

- スペインの支配下

- 大航海時代が本格化

すると、ヨーロッパの経済の中心が地中海沿岸の都市から大西洋沿岸の

- リスボン

- アントワープ

へと移動しました。

この

「商業革命」

により、これまで繁栄していた

イタリア諸都市の地中海貿易は相対的に衰退

し、イタリア経済も停滞期に入ることとなりました。

オーストリアのイタリア支配|スペインの衰退とイタリアへの影響

17世紀を通じて、イタリアはスペインの支配と分裂の下で停滞し、ヨーロッパ諸国が次々と

主権国家体制

へ移行する中、政治的・経済的に立ち遅れていきました。

しかし、スペインそのものも衰退し、1700年には

スペイン=ハプスブルク家のカルロス2世が後継者を残さずに死去した

ことから、大きな変動が生じました。

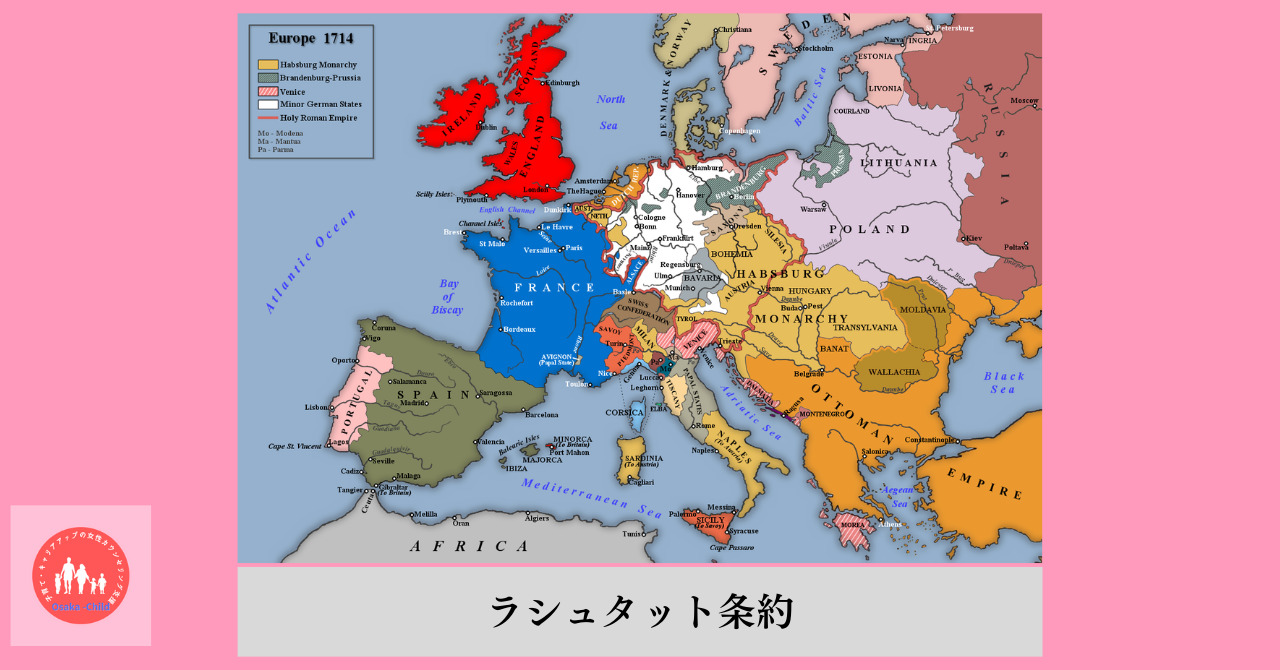

スペイン継承戦争とイタリアの再編

1701年、

フランス王ルイ14世

は孫のフェリペ5世をスペイン王に即位させようとし、

スペイン継承戦争

が勃発しました。

この戦争は10年以上にわたり続き、

1713年のユトレヒト条約

で終結しました。

戦争の結果、オーストリア=ハプスブルク家は

1707年にロンバルディアを獲得

し、1714年の

ラシュタット条約

で

- 南ネーデルラント

- ミラノ

- ナポリ王国

- サルデーニャ

を支配下におきました。

この戦争においても、イタリアは各国の戦利品として分割され、その過程でイタリア人の意思はほとんど考慮されませんでした。

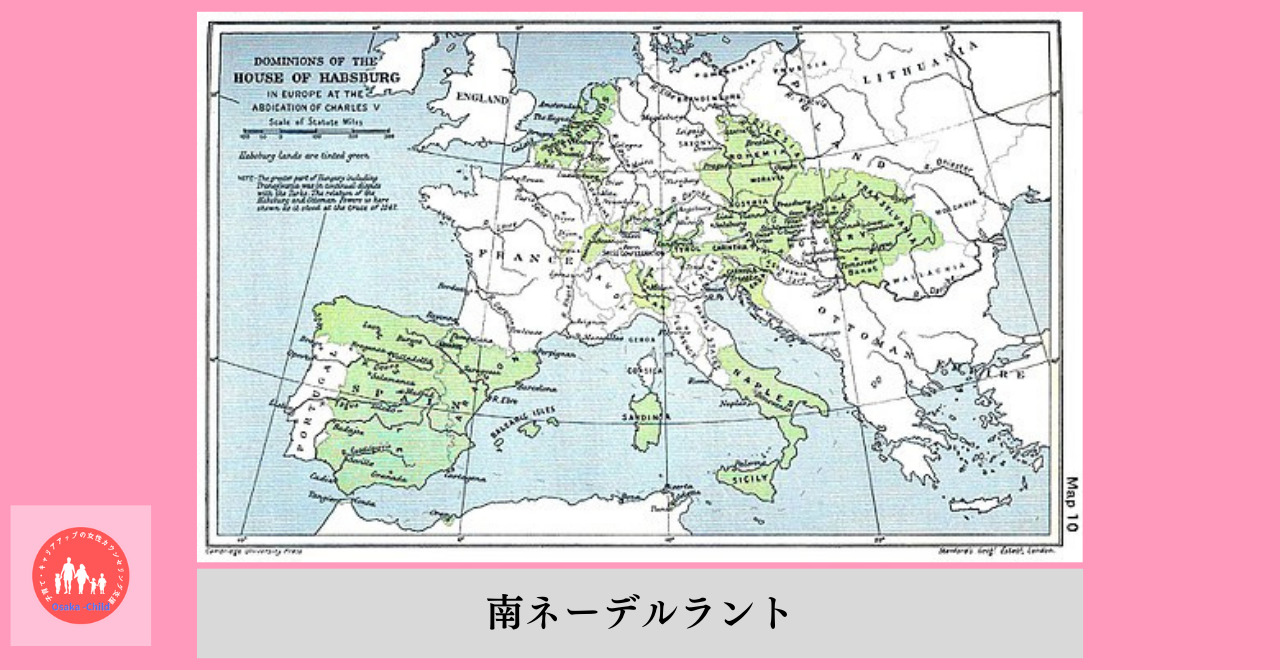

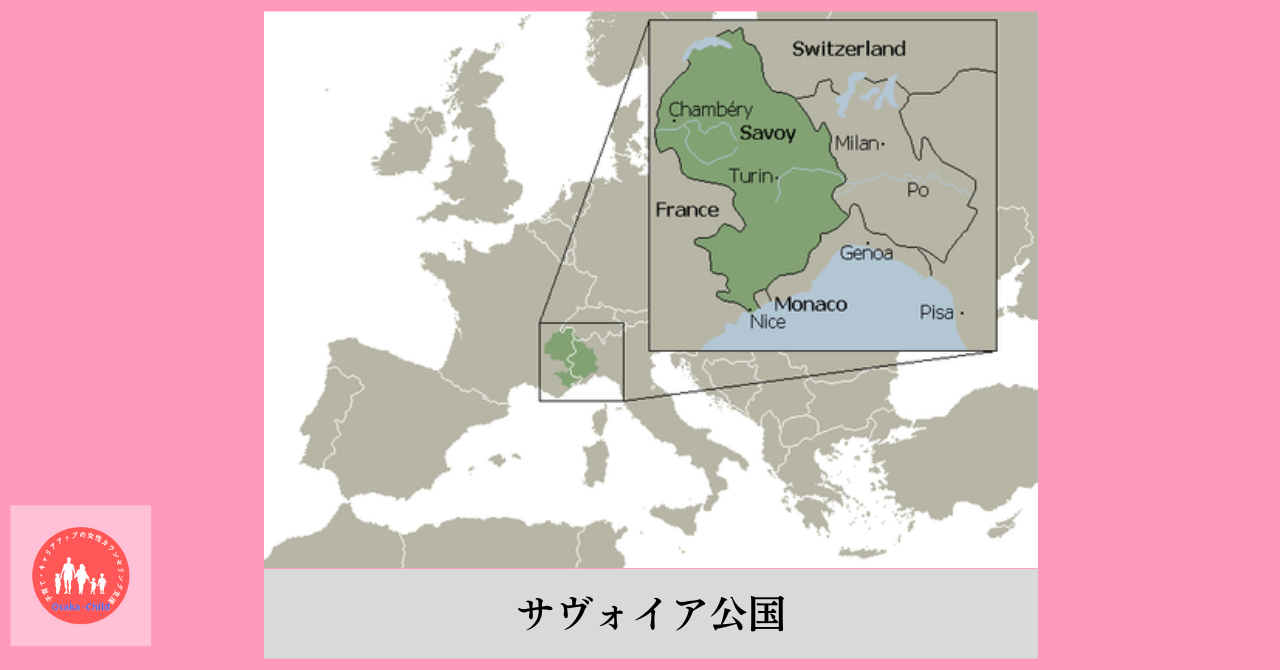

サルデーニャ王国の成立|サヴォイア家の台頭

フランスとオーストリアの間に位置していた

サヴォイア公国

は、スペイン継承戦争において

- オーストリア

- イギリス

に協力し、戦後の

ユトレヒト条約

でシチリア王国を獲得し「王国」となりました。

1720年、サヴォイア家はシチリアをオーストリアに譲り渡す代わりに

サルデーニャを獲得

し、

- ピエモンテ

- サルデーニャ島

を支配する

「サルデーニャ王国」(首都トリノ)

が誕生しました。

このサルデーニャ王国は、のちにイタリア統一を推進する中心的な国家となっていきます。

16世紀から18世紀前半にかけてのイタリアは、外国勢力の支配を受けながら分裂状態がつづきました。

この時期に

- スペイン

- オーストリアのハプスブルク家

が支配の中心となり、経済的にも停滞しました。

しかし、この中でサルデーニャ王国が形成され、やがてイタリア統一へとつながる動きを見せ始めることになります。

リソルジメントの時代

ナポレオンによるイタリア遠征

をきっかけに、

イタリアの統一運動(リソルジメント)

が始まり、

1861年にイタリア王国

が成立しました。

ナポレオンのイタリア遠征|フランス軍の進軍と新たな支配

長く分裂と外国支配が続いたイタリアに

- 民族意識

- 統一意識

をもたらしたのは、

1796年から1797年

にかけて行われた

ナポレオンのイタリア遠征

でした。

フランス総裁政府の命を受けたナポレオンは、

- オーストリア軍

- サルデーニャ軍

を撃破し、

カンポ=フォルミオ条約

を締結してフランスへ帰還しました。

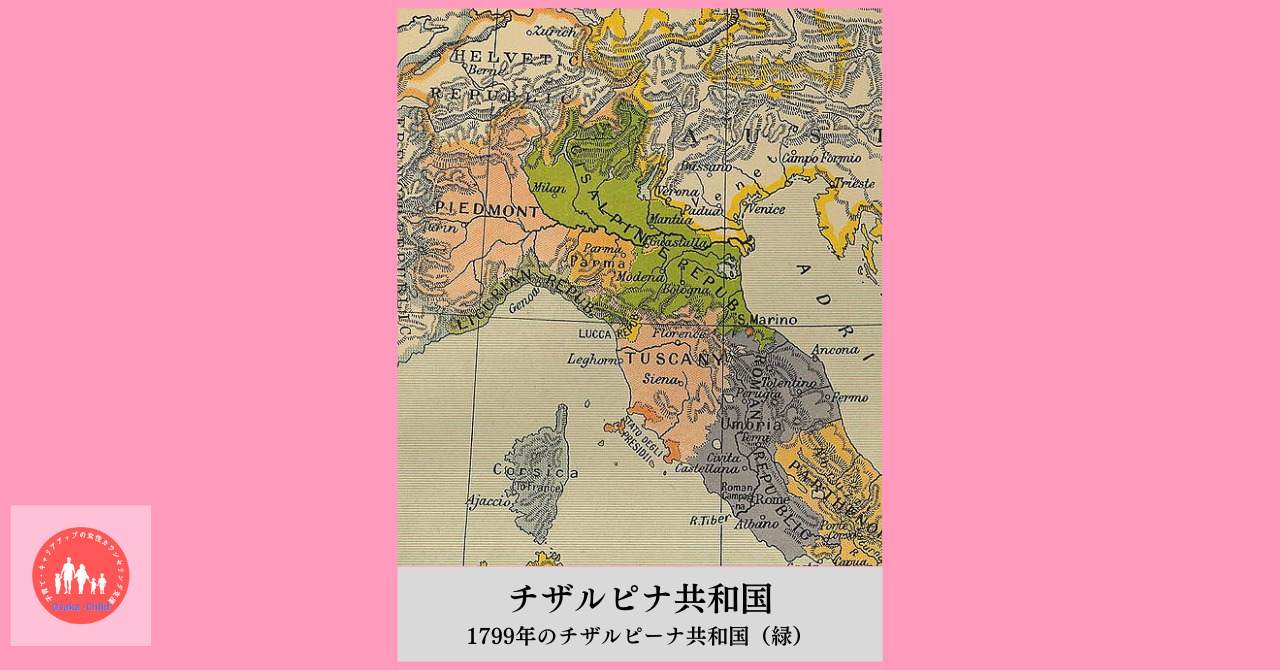

この遠征の結果、北イタリアには

- ロンバルディア

- モデナ

- 教皇領・ヴェネツィアの一部

を統合した

「チザルピナ共和国」(「アルプスの手前のガリア」の意味)

が樹立され、首都はミラノとされました。

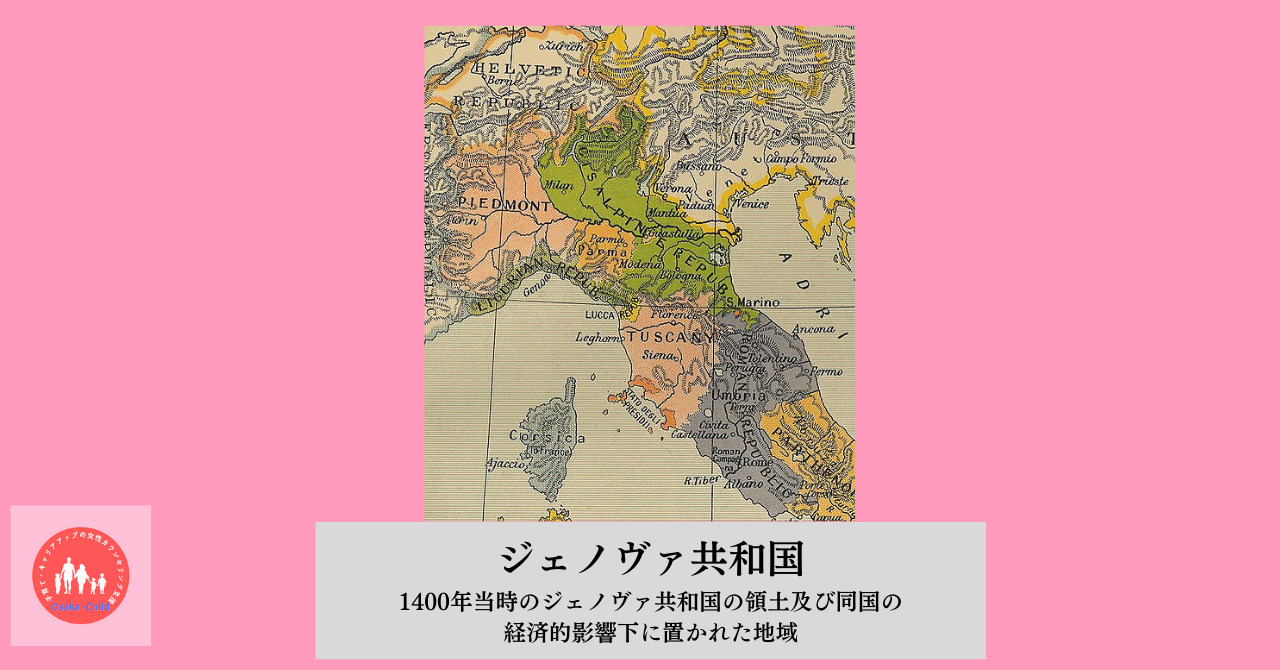

さらに1797年には

ジェノヴァ共和国

を占領し、

「リグリア共和国」

としました。これらの国家はフランスの衛星国として機能し、オーストリアの勢力に対抗する役割を担いました。

イタリア各地への影響

1798年、フランス軍はローマへ進軍し、

ローマ教皇ピウス6世

に退位を迫り、

「ローマ共和国」の成立を宣言

しました。

しかし、ナポレオンがエジプト遠征に向かうと、北イタリアの各政権は互いに争い、混乱が深まりました。

1799年にナポレオンが権力を掌握すると、1800年にふたたび

アルプスを越えてイタリアに侵攻

し、

マレンゴの戦い

でオーストリア軍を退却させました。

1801年の

リュネヴィル条約

により、オーストリアのイタリア半島からの影響は排除され、以後15年間、

- シチリア島

- サルデーニャ島

をのぞくイタリア全土がフランスの支配下におかれました。

ナポレオンの支配とイタリア|国境の頻繁な変更

ナポレオンの支配下で、イタリアでは頻繁に国境が変わり、

- 新しい国家

- 支配者

が登場しました。

チザルピナ共和国は1802年に

「イタリア共和国」

と改称され、

ナポレオンが大統領に就任

しました。

トスカーナ地方には

「エトルリア王国」(1807年以降フランス直轄領)

が設立され、

- ピエモンテ

- パルマ

はフランスに併合されました。

1805年にナポレオンが皇帝になると、

ミラノを首都とする「イタリア王国」

に改称し、みずから国王に即位しました。

同年、リグリア共和国もフランスに編入されました。

ローマとナポレオン

ローマ教皇ピウス7世

は中立をつらこうとしましたが、1808年にナポレオンは

- ローマ

- 教皇領

をフランスの直轄領とし、国家が教会に優越することを示しました。

ナポレオンは

ローマを「フランス帝国の第二の首都」

とし、

- 古代ローマ

- カール大帝

の帝国を意識した支配体制を築きました。

南イタリアの変革

1806年、ナポレオンは

ナポリ王国を占領

し、

兄のジョゼフ・ボナパルト

を王にすえました。

その後、ジョゼフがスペイン王に転じると、

ナポレオンの妹の夫であるミュラ

がナポリ王となりました。

こうした措置により、イタリア各地でナポレオンの親族が王位を継承する体制がととのいました。

イギリスの介入と阻止

ナポレオンが支配できなかったのは

- シチリア島

- サルデーニャ島

でした。

イギリス軍はこれらの島へ海軍を派遣し、フランス軍の上陸を阻止しました。

1806年にはイギリス軍がシチリア島を占領し、ブルボン家の王を保護する名目で駐留しました。

サルデーニャ島では、サヴォイア家が亡命政府を設立し、イギリス艦隊の庇護を受けていました。

ナポレオン支配の影響|改革と反発

ナポレオン統治下のイタリアでは、北イタリアを中心に

- 封建地代

- 十分の一税の廃止など

の改革がおこなわれ、

- 産業の発展

- 中産階級の成長

がうながされました。

しかし、南イタリアでは封建制度が根強く残り、変革の影響は限定的でした。

また、ナポレオンはフランス帝国の一部としてイタリアを組み込み、

公用語としてフランス語

を強制しました。

このことは、イタリア人の間で反発を生み、民族的自覚を高める契機となりました。

ウィーン体制下のイタリア|ウィーン会議と再編

1814~1815年、ナポレオンの敗北を受けて

ウィーン会議

がひらかれ、

オーストリアのメッテルニヒ

が主導してヨーロッパの秩序が再編されました。

ウィーン議定書

により、フランス革命前の体制が復活し、

北イタリアにはオーストリアの支配

がふたたび確立されました。

サルデーニャ王国では、

ヴィットリオ・エマヌエーレ1世

がピエモンテの支配を回復し、トリノを首都としました。

- トスカーナ大公国は復活し、

- ローマ教皇はローマにもどり

- ナポリ王国ではスペイン・ブルボン家が復位

し、両シチリア王国が再建されました。

イタリアの分割とオーストリアの支配

ウィーン体制は「正統主義」をかかげましたが、実際にはオーストリアがイタリアの大部分を支配する体制となりました。

- ヴェネツィア共和国

- ジェノヴァ共和国

の独立はみとめられず、ヴェネツィアはミラノ公国と統合され

「ロンバルド=ヴェネト王国」

となりました。

ジェノヴァはサルデーニャ王国に編入され、トスカーナ大公国ではハプスブルク家の支配が復活しました。

オーストリア軍はローマ教皇領北部にも駐留し、イタリア半島全体で影響力を強めました。

独立性を維持できたのは、

- オーストリア

- フランス

の緩衝国であるサルデーニャ王国だけでした。

このように、イタリア統一運動はナポレオン時代の影響を受けながら、ウィーン体制の中で再び抑圧されることとなりました。しかし、この時期の経験は、後のイタリア統一運動(リソルジメント)の基盤を形成する重要な要素となったのです。

イタリア統一運動の始まり

カルボナリの反乱

ウィーン体制のもとで、ヨーロッパ各地では

- 自由主義

- 民族主義(ナショナリズム)

の運動がたかまりました。

この動きを警戒したオーストリアのメッテルニヒは、徹底的な弾圧を行いました。

イタリアにおいても、オーストリアや旧来の王政からの解放を目指す民族主義者たちが

「カルボナリ」とよばれる秘密結社

を結成し、

- 1820年7月にはナポリ

- 1821年3月にはピエモンテ

で蜂起しました。

両者とも国王に憲法制定をみとめさせることには成功しましたが、メッテルニヒの強硬な対応により、

オーストリア軍が介入

し、蜂起は鎮圧されました。

青年イタリアの誕生

1830年、フランスで

七月革命

が起こり、復古王政が倒されました。

これに刺激をうけ、

自由主義者ブオナローティら

の指導のもと、1831年2月に

- モデナ

- パルマ

- ボローニャなど

中部イタリアで蜂起が発生しました。

しかし、この反乱もオーストリア軍の介入により鎮圧されました。

この状況を受け、マルセイユに亡命していた

マッツィーニ

は、秘密結社による偶発的な蜂起ではなく、より組織的な運動が必要であると考え、

1831年12月に「青年イタリア」を結成

しました。

彼のもとで、明確にイタリア統一を目指す運動が始まりました。

しかし、「青年イタリア」は1833年から1834年にかけて

- サヴォイア

- ジェノヴァ

で共和制をかかげた蜂起をこころみるものの、いずれも失敗し、マッツィーニはスイスに亡命を余儀なくされました。

1848年革命とイタリア

1848年、フランスの

二月革命

を皮切りに、ヨーロッパ各地で反政府運動が活発化し、ウィーン体制が終焉をむかえました。

その流れはイタリアにもおよび、まず1月に

シチリアのパレルモで暴動

が発生し、両シチリア王国は憲法制定をみとめました。

この動きはイタリア各地に波及し、

- トスカーナ公国

- サルデーニャ王国

- 教皇領

でも憲法が制定されました。

さらに、

- ミラノ

- ヴェネツィア

では市民が蜂起し、共和政を宣言しました。

サルデーニャ王国の

カルロ=アルベルト王

は1848年3月23日、ようやく

オーストリアに宣戦布告

し、

- ミラノ

- ヴェネツィア

の支援をおこないました(第一次イタリア統一戦争)。

しかし、

- 王国軍

- 都市の共和派

の連携が取れず、分散した戦いとなったため、オーストリア軍に敗北し、蜂起は鎮圧されました。

ローマ共和国の成立

1849年、ローマでは教皇国家に反対し、

共和政を確立しようとする動き

がつよまりました。

教皇ピウス9世

がローマを脱出すると、

市民は「ローマ共和国」を樹立

しました。

亡命していたマッツィーニがローマにもどり、一時的に共和政を実現しましたが、同年12月、

フランスのルイ=ナポレオン(後のナポレオン3世)

が軍を派遣し、フランス軍によってローマ共和国は崩壊しました。

イタリア統一戦争の展開

これらの運動はすべて

オーストリアによって弾圧

されましたが、その過程でイタリアの独立と統一がめいかくな目標としてかかげられるようになりました。

ここで対立したのが、

- 「青年イタリア」がかかげる共和制による統一

- サルデーニャ王国を中心とした君主制による統一

という路線のちがいでした。

最終的に、19世紀後半にはサルデーニャ王国が主導権をにぎり、

首相カヴール

のもとで統一がすすめられました。

カヴールの外交戦略

サルデーニャ王国の

ヴィットーリオ=エマヌエーレ2世

のもとで、1852年に首相となったカヴールはたくみな外交を展開しました。

1853年に

クリミア戦争

が勃発すると、1855年に参戦し、フランスのナポレオン3世を支援しました。

その結果、戦後のパリ講和会議に参加する機会をえて、サルデーニャ王国の国際的な地位を向上させました。

プロンビエールの密約と統一戦争

1858年、カヴールは

ナポレオン3世

と

プロンビエール密約

をむすび、同盟関係を築きました。

そして、1859年4月にオーストリアとの

第二次イタリア統一戦争

を開始しました。

しかし、ナポレオン3世は1859年7月に単独で

オーストリアと講和(ヴィラフランカ条約)

し、戦争は中断されました。

サルデーニャ王国はロンバルディアの併合には成功しましたが、ヴェネツィアの解放にはいたりませんでした。

ガリバルディと南イタリアの統一

1860年、かつて「青年イタリア」にぞくしていた

ガリバルディ

は、

千人隊(赤シャツ隊)

を率いてシチリア島へ上陸しました。

その後、ナポリに進軍し、南イタリアを

両シチリア王国のブルボン王家の支配から解放

しました。

この動きに危機感を抱いたカヴールは、

- シチリア

- 南イタリア

で住民投票を実施し、圧倒的な支持を得て

サルデーニャ王国への併合

を決定しました。

1860年10月26日、ガリバルディは

ヴィットーリオ=エマヌエーレ2世

と会見し、

- シチリア

- 南イタリア

をサルデーニャ王に献上しました。

こうして、サルデーニャ王国主導のイタリア統一が確定しました。

イタリア王国の成立と統一の完成

1861年3月、

サヴォイア王家を王とするイタリア王国

が成立し、首都はトリノにおかれました。

しかし、ヴェネツィアとローマはまだ統一にふくまれていませんでした。

1866年、

普墺戦争

が勃発すると、イタリア王国は

プロイセンと同盟

を結び、オーストリアと戦いました。

戦後、ヴェネツィア地方の併合が決まり、1866年10月の住民投票により正式にイタリア領となりました。

さらに、

1870年に普仏戦争

がおこり、フランス軍がローマから撤退すると、

イタリア王国はローマに進軍し、教皇領を併合しました。

ポイント

1871年7月、首都はローマに移され、イタリア統一が完成しました。

イタリア統一は達成されましたが、

- トリエステ

- 南チロルなど

の「未回収のイタリア」問題や、

ローマ教皇との対立

が今後の課題としてのこりました。

第一次世界大戦とイタリア

イタリアは当初、

- ドイツ

- オーストリア

とともに

三国同盟を締結

していましたが、次第にその関係から離れ、

第一次世界大戦

では

イギリスとの密約に基づき三国協商側について参戦

しました。

三国同盟の締結|イタリアの外交政策の変化

19世紀末、

ヨーロッパの資本主義先進諸国が帝国主義へと移行

し、海外領土の拡張を進める中、イタリアもこれに追随し、地中海の対岸である

- 北アフリカ

- アドリア海

の対岸のバルカン半島に関心を寄せました。

1877年に

露土戦争

で

オスマン帝国がロシアにやぶれる

と、

北アフリカのオスマン帝国領であったチュニジア

への進出をはかるようになりました。

しかし、

戦後のベルリン会議

により、

イギリス

が

- エジプト

- フランス

がチュニジアを勢力下におくことが決定されました。

ポイント

1881年、フランスはチュニジアに出兵し、保護国化を強行しました。

これにたいし、イタリアはフランスの行動に危機感を抱き、翌1882年に

- ドイツ帝国

- オーストリア=ハンガリー帝国

と三国同盟を結成しました。

これは

ドイツのビスマルク

のはたらきかけによるものであり、また、当時の

イタリア首相クリスピ

が

フランスを仮想敵国とした外交方針をとった

ことも影響しています。

クリスピの外交政策と戦争|攻撃的な外交と国内政策

1880~90年代にかけて、

イタリアの首相を務めたクリスピ

は、マッツィーニの影響を受け、ガリバルディのシチリア遠征にも参加した共和主義者でした。

彼はリソルジメントの栄光を再現したいというつよい願望をもち、国内では

シチリア島で発生した「ファッシ」

とよばれる農民暴動を鎮圧し、社会主義政党を解散させるなど、政府の権威を強化しました。

外交面ではフランスを敵視し、アフリカ進出を推進しました。

フランスが

ローマ教皇(バチカン)

と結び、イタリア侵攻をへだてていると宣伝し、三国同盟の結成をすすめました。

また、1880年代からエチオピアへの進出を画策しました。

アドワの敗北

チュニジアをフランスに奪われたイタリアは、

北アフリカのエチオピア

へと関心をむけました。

1889年5月、

エチオピアのメネリク2世

と

ウッチャリ条約

を締結し、事実上の保護国化を目指しました。

しかし、

メネリク2世

が保護条項を否定したため、イタリアは1895年1月から軍事行動を開始し、1896年3月に

アドワの戦い

をいどみました。

しかし、エチオピア軍に大敗し、エチオピアの保護国化は失敗しました。

この敗北により、クリスピは辞任に追い込まれました。

イタリアの帝国主義政策|オスマン帝国領への進出

エチオピア侵攻の失敗後、イタリアは帝国主義的膨張の対象を

オスマン帝国領のトリポリへと変更

しました。

これを察知したフランスは、イタリアをドイツから引き離すため、

1900年に秘密協定

を結び、

- モロッコをフランス

- トリポリをイタリア

が勢力圏とすることで合意しました。

さらに1909年には

ロシアとも秘密協定

を結び、

ロシアのバルカン半島での行動を承認

する代わりに、

トリポリ・キレナイカの権益

をイタリアに認めさせました。

こうした

帝国主義的分割協定

に基づき、イタリアは1911年から1912年にかけて

イタリア=トルコ戦争

を戦い、

- トリポリ

- キレナイカ

を獲得しました。

このように、イタリアは三国同盟に加盟しながらも、

ドイツ・オーストリアと対立するフランスやロシア

と接近しており、三国同盟は実質的に形骸化していました。

アメリカ大陸への移民の増加|イタリア経済の変化と移民

1901年から1914年にかけて、

イタリアは「ジョリッティ時代」

ともよばれる期間を迎えました。

この時期には工業が急速に発展し、1899年に

トリノで設立されたフィアット社

に代表される

自動車産業

が成長しました。

工業の発展は外国市場の活況による輸出の拡大にささえられ、また、石炭不足を補うために

アルプスの水力発電

が利用されるようになりました。

しかし、北イタリアの工業発展にたいし、南イタリアの農村経済は依然として貧困に苦しみました。

とくに南イタリアの貧しい農民は、

- 北イタリアの都市へ移住して賃金労働者になる

- アメリカ大陸へ移住する道

をえらびました。

この時期に

アメリカに渡ったイタリア人移民は「新移民」

とよばれ、アメリカの工業労働力として重要な役割を果たしました。

社会主義運動とナショナリズムの台頭|労働者保護と政治的対立

ジョリッティ内閣は「近代化」の一環として

労働者保護政策

を推進しました。

イタリア社会党も工業化の進展を社会主義革命の前提と考えたため、主流派は内閣を支持しました。

しかし、この方針に反発する急進派も現れ、

若き日のムッソリーニ

もその一人でした。

いっぽうで、政府の社会主義寄りの政策に不満を抱く中間層は、強力な政府による

「強いイタリア」を求めるナショナリスト運動

を支持するようになりました。

この流れは後の

ファシズム台頭の背景

となっていきます。

このように、イタリアは経済の発展と社会の変化を経験しつつ、外交面では三国同盟の形骸化が進み、第一次世界大戦への参戦に向かうことになったのです。

第一次世界大戦への参戦|中立宣言と参戦への転換

ジョリッティ内閣は、第一次世界大戦が勃発すると、

イタリアの立場として中立を宣言

しました。

その理由として、

- ドイツ

- オーストリア

による

セルビアへの宣戦布告

が「攻撃戦争」であるとし、三国同盟は防御同盟のため、

イタリアには参戦義務がない

と主張しました。

しかし、1915年5月にイタリアは

三国協商側として参戦

しました。

その背景には、1915年4月の

ロンドン秘密条約

があり、

- 戦後の「未回収のイタリア」

- アドリア海沿岸のダルマチア地域の割譲

を条件に、

- イギリス

- フランス

- ロシア

と密約を結んでいたことが影響しています。

イタリアが三国協商側についた理由

イタリアが三国同盟に加盟していたのは、

北アフリカにおけるフランスとの対立

が原因であり、ドイツと接近した結果でした。

しかし、

オーストリア=ハンガリー

とは「未回収のイタリア」とされる

- トリエステ

- 南チロル

をめぐって利害が対立しており、関係は良好ではありませんでした。

また、イタリアはすでに

- フランス

- モロッコ

- トリポリ・キレナイカ

の領有をたがいに認める協定をむずんでおり、オーストリアと敵対するロシアとも秘密裏に協力関係を築いていました。

そのため、イタリアは三国協商側へとかたむいていったのです。

参戦をめぐる議論

ジョリッティは

「中立を維持することで、戦勝国との交渉において“相当の取り分”を得られる」

と主張しました。

しかし、最終的に首相と外相が独断でイギリス・フランスと秘密協定を結び、イタリアは参戦せざるを得ない状況におい込まれました。

ポイント

この密約は議会にも軍にも知らされておらず、国王にも報告されていなかったと考えられています。

1915年5月、

イタリアが三国協商側として参戦する

ことが公表されると、国内では強い抗議の声が上がりました。

しかし、すでに条約が締結されていたため、撤回することは国際的な信用を失うことにつながるため、参戦は決定的となりました。

ミラノで活動していた未来派の芸術家たちは

「戦争こそが世界を救う唯一の治療薬である」

と宣言し、ナショナリストたちは戦争を

「汚職にまみれた政治を一新し、国家を刷新する手段」

とみなしました。

いっぽう、イタリア社会党は中立を主張しましたが、機関紙の編集長だった

ムッソリーニは公然と参戦を支持

し、最終的に党を除名されました。

戦争の経過とイタリア|参戦の影響

イタリアの第一次世界大戦参戦は、連合国側にとって期待されたほどの効果をもたらしませんでした。

1917年秋の

カポレットの戦い

では、

- イギリス

- フランス

軍と共同作戦をおこなったものの、大敗を喫し、戦局を大きく変えることはできませんでした。

その後も

アルプス山麓でのきびしい塹壕戦

がつづきました。

しかし、1918年10月には

- イタリア軍が連合国軍

- アメリカ軍とともにオーストリア軍

をおい詰め、11月4日には南チロルからの撤退や、ドイツへの連合軍の進軍のための

オーストリア領内通過の自由を条件

とした停戦が成立しました。

パリ講和会議とその影響|イタリアの主張と挫折

1919年2月からはじまった

パリ講和会議

には、

イタリア代表のオルランド

が出席し、

主要五大国(アメリカ、イギリス、フランス、イタリア、日本)

の一員として議論に参加しました。

会議では

- ドイツにたいする賠償

- 国際連盟の創設

- 領土分割

が議題となりました。

イタリアは戦勝国として

ロンドン秘密条約

に基づき、

- オーストリア領の一部

- アドリア海沿岸のフィウメ、ダルマチアなど

の割譲をもとめました。

しかし、

アメリカのウィルソン大統領

は

「十四カ条」の原則

にもとづき、秘密条約を認めない立場を取りました。

そのため、イタリアの要求は強く反対されました。

オルランドは抗議のために講和会議から離脱を表明し帰国しましたが、帰国後に交渉の失敗を責められ、失脚しました。

かわって

ニッティ首相

が就任し、国際的孤立をさけるために会議へ復帰し、最終的に

ヴェルサイユ条約

に調印しました。

サン=ジェルマン条約とその影響

1919年9月に締結された

サン=ジェルマン条約

は、

- 連合国

- オーストリア

の講和条約でした。

この条約では、イタリアにトリエステと南チロルの領有が認められましたが、

- フィウメ

- ダルマチア地域

の領有は認められませんでした。

この結果に対し、イタリア国民の間では不満が高まり、

「勝利なき戦勝」

として批判されました。

戦後、復員兵を中心に不満が広がり、ファシズムの台頭につながる要因となりました。

ファシズムの台頭とムッソリーニの権力掌握

第一次世界大戦後、イタリアは領土拡大の期待が裏切られたことで、

ヴェルサイユ体制にたいする不満

が国内でたかまりました。

さらに、戦後の深刻な経済不況により社会全体に不安と不満がひろがる中で、

ベニート・ムッソリーニが率いるファシスト党

が急速に支持をあつめました。

そして1922年には政権を掌握し、

イタリアにファシズム体制が確立

されました。

第一次世界大戦後の不満と社会の混乱

戦後、イタリアではヴェルサイユ体制に対する不満が高まりました。

とくに、

- フィウメ(リエカ)

- ダルマチア

の領有がみとめられなかったことで、政府への批判がつよまりました。

1919年には

ナショナリスト詩人のダヌンツィオ

が

フィウメを武力占拠する事件

が発生しました。

最終的にジョリッティ内閣が海軍を派遣し、1920年12月に鎮圧しましたが、ダヌンツィオは英雄視され、政府への不信感がさらに募る結果となりました。

「赤い二年間」と社会主義運動の高まり

1919年から1920年にかけて、イタリアは深刻な戦後不況におちいり、失業率が急上昇し、インフレが進行しました。

ロシア革命の影響を受けた

イタリア社会党

は、北イタリアでの

- ストライキを指導し

- 労働者が工場を占拠し

- 農民が地主の土地を押収する

など、革命的な運動が活発化しました。

とくに1920年9月には労働者による工場占拠が約4週間つづき、

「赤い二年間」

とよばれました。

しかし、社会党の指導部に統一的な革命の方針がなく、不況による雇用不安から労働者の支持がよわまり、最終的にこの運動は失敗に終わりました。

ファシスト党の登場と勢力拡大

社会主義運動の高まりにたいし、

- 工場経営者

- 地主など

の保守層はつよい警戒心をいだくようになりました。

ポイント

政府や議会への不信感もたかまり、社会主義勢力をおさえ込む新たな勢力をもとめる動きが広がりました。

こうした中、ムッソリーニは1919年3月に

ミラノで「戦闘ファッシ」

を結成し、

- 反社会主義

- 反議会主義

をかかげ、強力な政府の樹立を訴えました。

各地で自発的に生まれた

「襲撃隊」とよばれる民兵組織

がストライキをおこなう労働者を襲撃し、ファシスト運動が急速に広まりました。

1921年にはムッソリーニを指導者とする

全国ファシスト党

が結成され、

社会主義勢力を警戒する保守層の支持

をえて影響力を拡大しました。

ポイント

自由主義政府も、社会主義の封じこめを目的にファシスト党の活動を黙認する姿勢をとりました。

ファシスト政権の成立

1922年10月、ファシスト党は

「ローマ進軍」

を決行し、ローマの中枢部を占拠しました。

政府は

戒厳令

を発令し、反乱を鎮圧しようとしましたが、国王はこれを認めず、むしろ内閣を解散し、

ムッソリーニに新たな政権の組閣

を命じました。

ムッソリーニは、

「ファシストの暴走を抑制できるのは自分だけである」

と主張し、国王の承認をえる形で合法的に政権を獲得しました。

当初のムッソリーニ内閣にはファシスト党員は3名のみで、大部分は

- 自由派

- 人民党(カトリック系)

- 軍関係者

で構成される妥協的な形をとりました。

ファシスト党の支配強化

ムッソリーニは、暴力的なイメージを払拭し、

- 国王派

- ナショナリスト知識人

を党に取り込み、ブルジョワ層の支持を広げました。

1923年には選挙法を改正し、翌1924年の総選挙では

ファシスト党が自動的に国会の3分の2の議席を獲得できる制度

を導入しました。

マッテオッティ事件と独裁体制の確立

1924年6月、

社会党の代議士マッテオッティ

がファシスト党の過激派グループに誘拐・殺害される事件が発生しました。

ポイント

マッテオッティは総選挙におけるファシスト党の暴力介入をきびしく批判していたため、ムッソリーニ政権にとって大きな打撃となりました。

この事件の背後にムッソリーニが関与していたとの疑惑がたかまり、国内世論や国会でははげしい非難の声が上がりました。

しかし、

ファシスト義勇軍(党の軍事組織)

はムッソリーニに独裁権を掌握するよう圧力をかけました。

1925年1月3日、ムッソリーニは国会で演説し、批判に対し強気の姿勢を示すと同時に、

「反対派の動向によっては内戦も辞さない」

と警告しました。

結果として、反対派は沈黙し、国王もムッソリーニを支持しました。

この演説がムッソリーニの独裁政権確立の転機となり、

「イタリアの自由主義と議会政治の終わりの日」

とも評されることになりました。

ポイント

こうして、イタリアはファシズム体制へと突入していったのです。

ムッソリーニの独裁体制の確立|独裁の宣言と統制の強化

1925年1月3日、ムッソリーニは演説をおこない、

みずからの独裁を正式に宣言

しました。

その後、ファシスト党の襲撃隊による違法行為を禁止し、党員を国家機構に組み込み、政府の統制下におくことに成功しました。

さらに、1926年10月には暗殺未遂事件を口実に

すべての野党を廃止

し、

「国家防衛のため」として新たな野党の結成を禁止

しました。

また、報道機関にたいしては政府を批判した場合に発行停止処分を下すと警告しました。

その結果、新聞は

- ムッソリーニ

- ファシスト政権

を称賛する記事を自主的に掲載するようになり、政治的宣伝の道具へと変わっていきました。

アルバニアの保護国化

イタリアはフィウメ問題をめぐり

ユーゴスラヴィア王国と対立

していましたが、ユーゴスラヴィアがフランスと関係を強化すると、これに対抗するため

アルバニアへの経済援助を拡大

しました。

株式会社OsakaChildの高校世界史|社会主義国だったユーゴスラビアの歴史についての記事

アルバニアでは当時、政権を握っていた

ゾグー

がイタリアへの依存をつよめ、

1926年にティラナ条約(友好安全保障条約)

を締結し、事実上イタリアの保護下に置かれました。

翌1927年には

防衛同盟条約

が締結され、イタリアのアルバニアへの政治的影響力はさらに強まりました。

しかし、アルバニアは

1928年にゾグーを国王とする立憲君主国として独立

を維持していました。

最終的にアルバニアがイタリアに完全に併合されるのは、1939年にムッソリーニが武力侵攻をおこなったときのことでした。

ファシズムの社会的影響と支持基盤

ムッソリーニの思想は、長年にわたり分裂し、

外国支配を受けてきたイタリアを再生させるという国家主義的なもの

でした。

彼は、

- 個人主義

- 物質主義

が蔓延すると国家は腐敗し、無秩序が広がると主張し、国民道徳の確立を強調しました。

ファシズム政権は、労働組合を

「コーポレート・ステート(協調組合体制)」

に改編し、労働者を政府の統制下に置きました。

また、

教育を通じてプロパガンダを強化

し、労働者の政治意識をファシスト思想に染めることを試みました。

これらの政策は反動的な側面をもちながらも、当時の人々には斬新で進歩的に映ることがありました。

ポイント

とくにイタリア国外でも、ファシスト政権の手法が一部の国では革新的なものと評価されることもありました。

ローマ教皇庁との和解 ― ラテラノ条約

1929年2月、ムッソリーニ政権は

ローマ教皇庁とラテラノ条約を締結

しました。

この条約により、

ヴァチカン市国は独立した主権国家

となり、さらに教皇領をうしったことへの補償金が支払われることになりました。

また、政教協約も同時に締結され、宗教教育が小学校だけでなく中等学校にも導入されることが決定し、

カトリックが「国民の宗教」

として公式に認められました。

ムッソリーニはこれを

「ローマ問題の解決」

として宣言し、国内外での権威を高めることに成功しました。

その後、ムッソリーニは国会を審議機関とし、400名の議員候補者リストを提示し、国民投票によって承認する方式を導入しました。

その結果、約850万票が賛成し、反対はわずか13万6千票にとどまりました。この体制のもとで、

ムッソリーニはローマ教皇から「神の使者」と称えられました。

ファシズムにたいする不満と限界

ファシスト政権は、政治的権力を掌握し、さまざまな改革をおこないましたが、大きな問題として

国民の貧困

がありました。

とくに南部の農民の生活は依然としてきびしく、貧困の解決には至りませんでした。

また、ファシスト政権下ではマフィアは存在しないものとされていましたが、実際には依然として

- 社会的腐敗

- 組織犯罪

の温床となっていました。

ファシズムの思想的限界

ファシズムが国民の支持を完全に得ることができなかった最大の要因は、

その思想の根本に知的な裏付けが欠けていた

ことでした。

ファシスト政権は合理的な政策を否定することで成立しており、

- 独裁者への個人崇拝

- 愛国的なスローガン

- 壮大なパレード

- 制服の着用

- 映画やスポーツイベント

- 観光活動など

をつうじて国民を統制しようとしました。

しかし、こうした手法は一時的には効果があったものの、実際の政策の欠如を補うことはできませんでした。

1930年代に入ると、ファシズムは思想としての勢いをうしない、1934年に正式に決定された

「協調組合体制」もほとんど形骸化

し、国民の不満はますます高まっていきました。

第二次世界大戦とイタリアの運命

ムッソリーニ率いるファシスト政権は、エチオピア侵攻などの領土拡張政策を推し進め、ドイツとの関係を強化しながら

ベルリン=ローマ枢軸

を形成しました。

第二次世界大戦が勃発すると、当初は中立を装っていましたが、ドイツ軍の快進撃を見て参戦を決断しました。

ポイント

しかし、北アフリカ戦線などで軍事的敗北をかさね、次第に追い詰められていきました。

最終的に1943年7月、ムッソリーニは失脚し、

新たに成立したバドリオ政権

は連合国との講和を模索しました。

しかし、それに反発したドイツ軍がイタリアを占拠し、連合国軍との戦闘がつづきました。

1944年6月、

ローマが解放

され、イタリアは連合国の支配下に入りました。

エチオピア侵攻と国際的孤立

ムッソリーニのファシスト政権は、国内の不満をそらす目的で領土拡張策を推進し、1935年10月、

北アフリカのエチオピアに侵攻

しました。

この侵略は

- 空爆

- 毒ガス

をもちいた過酷なものでしたが、

1896年のアドワの戦い

でうけた屈辱を晴らしたとされ、国内では歓迎されました。

しかし、国際連盟はイタリアの行為を独立国への侵略と見なし、非難と経済制裁を決定しました。

それにもかかわらず、イタリアはドイツの支援を受けて

エチオピアの首都アジス=アベバを占領

し、併合を強行しました。

ベルリン=ローマ枢軸の形成

1936年、

スペイン内戦

が勃発すると、ムッソリーニ政権は

ヒトラー率いるドイツ

とともに、フランコ軍を支援しました。

この軍事協力を通じてドイツとの関係がふかまり、

1936年にはベルリン=ローマ枢軸

が成立しました。

さらに、1937年には

日独防共協定

に加わり、

日独伊三国防共協定

が結ばれました。

その後、

イタリアは1937年12月に国際連盟を脱退

し、枢軸国の一員として孤立を深めていきました。

アルバニア併合と領土拡張

1939年3月、ナチス=ドイツが

チェコスロバキアを解体

すると、ムッソリーニもその動きに追随し、

4月にアルバニアへ軍を派遣

しました。

アルバニアは1926年以来、事実上イタリアの保護国となっていましたが、この侵攻によってイタリアの完全な支配下に置かれることとなりました。

第二次世界大戦への参戦

1939年9月、

ヒトラーがポーランドへ侵攻

し、第二次世界大戦が勃発しました。

しかし、ムッソリーニは当初「非交戦国」の立場を取りました。

これは、

- エチオピア戦争

- スペイン戦争

で軍備が消耗していたため、参戦の準備が整っていなかったからです。

しかし、1940年5月に

ドイツ軍がオランダ、ベルギーに侵攻

し、イギリス軍がダンケルクから撤退する事態となると、ムッソリーニは戦況に便乗する形で参戦を決断し、

1940年6月10日に

- イギリス

- フランス

に宣戦布告

しました。

同年9月には日独伊三国同盟を締結し、

イタリアは正式に枢軸国の主要国

となりました。

ポイント

しかし、北アフリカ戦線などでの敗北がつづき、国内での反ムッソリーニの声は次第に高まっていきました。

イタリアの降伏と内戦

ムッソリーニ政権下のイタリア軍は

- ギリシャ

- 北アフリカ

- 地中海

においてイギリス軍に敗北し、戦局を維持するためにはドイツ軍の支援が不可欠となりました。

しかし、1943年7月9日に連合軍が

シチリアに上陸

すると、軍の一部が国王の了解を得てクーデターを決行し、

25日にムッソリーニを失脚

させました。

新たに成立したバドリオ政権は、

1943年9月8日に連合軍との休戦

を発表し、同時にドイツに宣戦布告しました。

これに反発したヒトラーは、即座にドイツ軍を派遣し、

イタリア軍を武装解除するとともにローマを占領

しました。

国王と政府はローマを脱出し、南部のプリンディシへ逃れました。この逃亡劇によって国王への国民の支持は大きく失われました。

北部イタリアの抵抗とムッソリーニの最期

ドイツ軍は幽閉されていたムッソリーニを救出し、北部へ連行して

傀儡政権(サロ共和国)を樹立

しました。

しかし、実権はドイツ軍がにぎっており、ムッソリーニの影響力はほとんどありませんでした。

北イタリアでは、かつてファシスト政権下で投獄されていた

共産党員たちが解放

され、

ドイツ軍に対するパルチザン闘争

を開始しました。

1944年6月、連合軍がローマを解放し、イタリアは連合国の管理下に置かれました。

しかし、ドイツ軍との戦闘は翌1945年6月まで続きました。

その間、北イタリアでは

- パルチザンによるドイツ軍

- サロ共和国

に対する大規模なストライキが広がりました。

ついにムッソリーニは逃亡をこころみましたが、

1945年4月28日にパルチザンに捕らえられ、ミラノ市民の前で愛人とともに逆さ吊りにされ処刑

されました。

二日後の

4月30日にはヒトラーが自殺

し、ベルリン=ローマ枢軸をささえた二人はほぼ同時に悲劇的な最期をむかえました。

イタリア王政廃止による共和国の成立

第二次世界大戦後、1946年に王政が廃止され、

イタリアは共和制へと移行

しました。

ローマの解放と新たな政権

1944年6月、連合軍がローマを解放し、バドリオ内閣に代わって

パルチザン闘争を主導していた政党による連立内閣

が発足しました。

レジスタンスの中心的存在であったイタリア共産党は、ファシズム崩壊後に獄中から3000人の党員が釈放され、

モスクワから帰国した指導者トリアッティ

が国王との協力路線へと方針を転換しました。

この変化に対し、

チャーチル

をはじめとする連合国首脳は共産党の政権参加を警戒しましたが、国内の情勢によりさけることはできませんでした。

国民投票による王政廃止

1946年6月に国民投票が実施され、僅差ながら共和制支持が上回り、イタリアは正式に

「イタリア共和国」

となりました。

同年のパリ講和会議では、海外領土の放棄が定められ、

イタリア講和条約

が締結されました。

ポイント

その結果、イタリアは比較的早い段階で国際社会へ復帰を果たしました。

保守勢力の影響と共産党の排除

ファシスト党は解散されましたが、それに協力していた

- 官僚

- 財界人

にたいする追及は不十分で、保守的な勢力がひき続き影響力を持ち続けました。

ポイント

その結果、

保守政党であるキリスト教民主党

が政権を担い、共産党は連立政権から排除されることとなりました。

王政の終焉

開戦時の

国王ヴィットリオ・エマヌエーレ3世

は、ファシスト政権を支持したうえに、

1943年9月のドイツ軍によるローマ占領時に逃亡

したため、国民の信頼を失いました。

そのため、1946年5月に退位し、

皇太子ウンベルトが王位を継承

しました。

しかし、そのわずか1か月後の6月2日に

- 憲法制定国民議会の選挙

- 国民投票

が実施されました。

その結果、共和制への

- 賛成は1270万票

- 反対は1070万票

と、200万票の僅差で王政の廃止が決まりました。

地域ごとの投票傾向には大きな違いが見られ、

- ローマや南部では王政支持が多く(ナポリでは79%が王政支持)

- 北部では共和制支持

が圧倒的でした。

こうして1861年のイタリア王国の成立時と同様に、南北の対立をかかえたままイタリア共和国が誕生しました。

まとめ|イタリアの歴史から学ぶ世界史の要点と母親の受験サポート

イタリアは、古代ローマの誕生から帝国の繁栄、中世の分裂と教皇権の強化、ルネサンスの発展、ナポレオンの支配を経て、近代にいたるまでヨーロッパの歴史の中心でした。

ローマ帝国は法律や行政制度、建築技術など現代にも影響をあたえる重要な遺産をのこし、その後の歴史の変遷も世界史のおおきな流れと密接にかかわっています。

とくにルネサンス期の文化やイタリア統一運動は、近代ヨーロッパの形成に大きく寄与しました。

ナポレオンによる影響やイタリアの統一、さらにはファシズムの台頭と戦後の王政廃止など、イタリアの歴史は政治・文化・経済の変動を学ぶ上で不可欠なテーマです。

大学入試受験生にとって、これらの流れを整理し、試験で問われる歴史の因果関係を理解することが重要です。

とくに、高校3年生の受験対策として、地図や年表を活用しながら、歴史のつながりを意識することが得点力向上につながります。

いっぽう、40代の母親にとっても、子どもの受験サポートは重要な課題です。

株式会社Osaka-Childでは、受験生の学習計画の立て方やストレス管理、親子関係の悩みについて専門家によるカウンセリングを提供しています。

受験期の親子の不安を軽減し、家庭での学習環境を整えるためのサポートを行っています。

イタリアの歴史を学ぶことと同様に、計画的な学習と心のケアが合格への鍵となります。

ネットバンキングのご利用で、今すぐ開始することが可能です。

株式会社OsakaChildの3人の子育てでストレスのたかい40代女性のカウンセリングを受ける

株式会社OsakaChildの産後のなやみが分かる関連記事

40代母親の産後の65%が発症する痔の治し方とは?早期対処で自然治癒【産婦人科医監修】

40代女性の産後のいぼ痔は自分でできる治し方「押し込み法」|重症化する前に対応しよう【産婦人科医監修】

40代母親の産後の痔でもっとも最適な治療は肛門に溜まる便をすべて出すこと!【産婦人科医監修】

40代母親産後すぐに授乳中に便秘|原因・対応・便秘薬の使い方を解説【産婦人科医監修】

40代女性の慢性的な便秘が原因で痔になる|切れ痔・いぼ痔の違い・対処法を解説【産婦人科医監修】

45歳で第3子出産で産後のおしり痛みは肛門部病変が原因!いぼ痔・切れ痔改善方法【産婦人科医監修】

43歳で第3子出産で産後に無意識に便がもれる症状の原因は骨盤底筋や神経活動の損傷【産婦人科医監修】

43歳で出産した産後の見られる姿勢の乱れはリラキシン分泌|骨盤緩む症状改善【産婦人科医監修】

【産婦人科医監修】産褥期とは?産褥期の過ごし方で子どもとの発育が7倍に促進|回復と負荷をバランス良く

43歳で第3子を出産した女性の産褥期の5つの症状を徹底解説|腹痛・頭痛・胸痛・呼吸症状・メンタル【産婦人科医監修】

44歳で第3子出産した女性の産褥期の回復をうながす過ごし方を徹底解説【産婦人科医監修】

43歳で第3子出産した女性の産褥期はいつまで続く?産褥期に見られる状態も解説【産婦人科医監修】

45歳で第3子出産した産後にみられる悪露の種類をわかりやすく解説【産婦人科医監修】

42歳で第3子出産した産後にあらわれる悪露の1ヶ月の変化をわかりやすく解説【産婦人科医監修】

44歳で第3子出産した女性におすすめ産褥パッド5選徹底解説【産婦人科医監修】

41歳で産後に見られる子宮復古不全の症状と治療方法とは【産婦人科医監修】

44歳で第3子出産で会陰裂傷で難産に!産後の会陰の痛みは2ヶ月以内まで【産婦人科医監修】

42歳で第3子出産した産後の尿もれをケーゲル体操で2ヶ月で改善しよう|骨盤底筋を収縮しよう【産婦人科医監修】

45歳で第3子出産でお腹のたるみを6ヶ月で改善する産後の骨盤底筋トレーニングとは【産婦人科医監修】

46歳で第3子出産後の膣マッサージで骨盤底筋を強くする|性感染症・尿もれ予防・性感帯の活性化【産婦人科医監修】

43歳で第3子出産した産後の膣ケアでデリケートゾーンの効果を解説|性感染症予防・セックス感度140%アップ【産婦人科医監修】

43歳で第3子出産後のセックスの快楽のための膣マッサージと骨盤底筋ケアとは【産婦人科監修】

45歳で第3子出産した40代女性の恥垢が原因「デリケートゾーン」の臭いを改善する方法【産婦人科医監修】

42歳で第3子出産産後のオナニー(自慰行為)いつからしていい?週何回やっていいか解説【産婦人科医監修】

43歳で第3子出産の産後のセックスでオルガズム達しやすい騎乗位のやり方・種類解説【産婦人科医監修】

42歳で第3子出産の産後にオナニーでイクための15の方法とオルガズムしやすい部位を解説【産婦人科医監修】

44歳で第3子出産の産後にセックスでポルチオ刺激してオルガズムを得る方法【産婦人科医監修】

46歳で第3子出産の産後のセックスでポルチオ開発で奥イキさせる刺激の仕方とは【産婦人科医監修】

45歳で第3子出産の産後にセックスでイクためのGスポットの見つけ方【産婦人科医監修】

44歳で第3子出産の産後にGスポット刺激でオルガズムになれるイキ方徹底解説【産婦人科医監修】

42歳で第3子出産の産後にオナニーでオルガズムのための性感帯の探し方とは【産婦人科医監修】

45歳で第3子出産の産後のオルガズムに関係する女性器の上付きと下付きの違い【産婦人科医監修】

42歳で第3子出産の産後のセックスで前戯のやり方をペニス挿入まで徹底解説【産婦人科医監修】

46歳で第3子出産の産後にクリトリスの勃起はどれぐらい?勃起させる方法も解説【産婦人科医監修】

44歳で第3子出産の産後での女性器の構造・はたらき・特徴を徹底解説【産婦人科医監修】

43歳で第3子出産の産後に脳イキでイメージしながら膣を触らずにイク方法とは【産婦人科監修】

46歳で第3子出産の産後の更年期に見られるセックスの悩みを解説|性交痛・膣が濡れにくい【産婦人科医監修】

46歳で第3子出産の産後のセックスで挿入しにくい膣を改善する潤滑ゼリーの使い方【産婦人科医監修】

株式会社Osaka-Childの3人の子育てでストレスがたかい40代女性の心理作用をととのえるカウンセリング

子育ての真っ最中で、仕事と家庭の間で揺れ動いている女性の皆さんへ。私たちのカウンセリングサービスは、あなたのためにあります。もし心の中で悩みや生きづらさを感じている場合、それは特別な心のケアが必要な証拠です。株式会社Osaka-Childとして、日々の生活で直面している困難を理解し、その解決をサポートします。

私たちは、あなたが人生の困難に立ち向かう勇気を見つけるための安全な空間を提供します。当社のプロフェッショナルなカウンセラーは、あなたの問題や感情に深い理解を持ち、あなたを尊重します。ここでは、あなたの気持ちを自由に表現し、過去の影響から解放され、自分自身を再発見することができるでしょう。

カウンセリングは、心理システムの問題を共に解決するための有力な手段です。私たちのカウンセリングでは、まずじっくりとあなたのお話を聴きます。過去の経験やトラウマ、日常生活でのストレスなど、あなたが抱える悩みや心の中での葛藤を理解し、共感します。その後、適切なカウンセリング技法を用いて、心の中のブロックを取り除き、自分自身と向き合い、成長するためのサポートを行います。

初めての方でも、私たちのサービスを利用することはとても簡単です。当社のウェブサイト上で、カウンセリングセッションの申し込みをすることができます。また、具体的な問い合わせや不明点がある場合は、お気軽に当社までメールをお送りください。

心の中で抱える悩みや生きづらさに苦しんでいるなら、あなたは一人ではありません。株式会社Osaka-Childは、あなたが自分自身の価値を見つけ、生活の質を改善するためのサポートを提供します。カウンセリングを通じて、あなたがより健康的で充実した人生を歩む手助けをいたします。

カウンセリングのプロセスは、あなたの個別のニーズや目標に合わせてカスタマイズされます。私たちは、あなたが心地よく感じるペースでサポートを提供し、尊重と信頼の関係を築くことを大切にしています。カウンセリングを通じて、自己理解を深め、心の中の問題を克服し、より充実した人生を築いていきましょう。

あなたが心の支えを必要としているなら、ぜひ株式会社Osaka-Childのカウンセリングにお越しください。私たちがあなたの側にいて、共に問題を解決し、より健康で幸せな未来を築くお手伝いをいたします。一歩踏み出す勇気を持ってください。私たちと一緒に、新しい人生の扉を開いてみましょう。

小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援事業をする株式会社Osaka-Childとは?

【 復学率100% 】小中学生復学支援Osaka-Childの支援策とは?

こちらもCHECK

-

-

【 復学率100% 】小中学生復学支援Osaka-Childの支援策とは?

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

【堺市】不登校の子どもをサポートする!Osaka-Childのカウンセリング支援

こちらもCHECK

-

-

【堺市】不登校の子どもをサポートする!Osaka-Childのカウンセリング支援

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 Osaka-Childは、堺市にある不登校の子どもたちとその家族を支援するカウンセリ ...

続きを見る

復学支援の専門家が教える、家庭学習支援のポイントと効果的な学習方法

株式会社Osaka-Childの心理技法・心理検査一覧

株式会社Osaka-Childの障害一覧

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:母親のメンタルサポート

支援内容

1. オキシトシン分泌促進で子どもに接する母親の専門的なカウンセリング

2. 胎児期から乳児期のオキシトシン分泌状態の再経験

3. 母親の子育ての疲れやストレスの軽減

4. 母親の胎児期・幼少期の体験のインナーチャイルドの修正

5. 母親の親子関係をカウンセリングにより気づかせる

6. カウンセリングによって母親の生き方を主体性を持たせる

7. 幼少期に得られなかった愛着の再構築

8. 個人に合った最適な心理システムの再起動

9. 母親を子どもの親から一個人としての存在の獲得

10. 愛着育成による自己肯定感の向上

11. 人生軸上でインストールした感覚ー認識の空洞化

母親のメンタルサポートの具体的なアプローチ

株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学支援の一環として、母親のメンタルサポートを提供しています。以下に、具体的な支援内容を説明します。

- オキシトシン分泌促進で子どもに接する母親の専門的なカウンセリング オキシトシンは愛着や絆の形成に関与するホルモンであり、母親と子どもの関係を深める重要な役割を果たします。カウンセリングにおいては、母親がオキシトシン分泌を促進する方法や子どもとの関わり方について学びます。

- 胎児期から乳児期のオキシトシン分泌状態の再経験 母親が胎児期から乳児期の自身のオキシトシン分泌状態を再経験することで、子どもとの関係性や愛着形成に関する理解を深めます。これにより、母親はより適切な愛着行動を身につけ、子どもの安定した成長を支援します。

- 母親の子育ての疲れやストレスの軽減 子育てにおける疲れやストレスは母親のメンタルヘルスに大きな影響を与えます。専門的なカウンセリングにより、母親の疲れやストレスを軽減し、心の健康を保つための具体的なケア方法を提供します。

- 母親の胎児期・幼少期の体験のインナーチャイルドの修正 母親の胎児期や幼少期におけるトラウマや負の体験は、子育てに影響を及ぼすことがあります。カウンセリングにより、母親は自身のインナーチャイルド(内なる子どもの存在)の修正を通じて、子育てにおける負のパターンを変容させます。

- 母親の親子関係をカウンセリングにより気づかせる 母親の親子関係に潜むパターンや影響をカウンセリングを通じて明示し、母親自身がその関係性に気づくことを支援します。これにより、母親はより良好な親子関係を構築し、子どもの成長を促進します。

- カウンセリングによって母親の生き方を主体性を持たせる 母親が自身の生き方を主体的に選択し、子どもとの関係性をより意識的に築いていくことを支援します。母親の個別のニーズや目標を考慮し、適切なカウンセリングプランを策定します。

- 幼少期に得られなかった愛着の再構築 母親が幼少期に得られなかった愛着を再構築することで、自己肯定感や安心感を向上させます。カウンセリングにおいては、母親が自身の愛着スタイルや関わり方を理解し、健全な愛着関係の構築に向けた具体的なアプローチを身につけます。

- 個人に合った最適な心理システムの再起動 母親の心理システムの再起動により、ストレスへの対処能力や情緒調整能力を向上させます。カウンセリングにより、母親は自身の心理的な困難や制約を克服し、より健康的な心の状態を取り戻すことができます。

- 母親を子どもの親から一個人としての存在として認識 母親が自身を単に子どもの親としてではなく、個別の存在として認識することを支援します。母親の自己アイデンティティや自己実現の重要性を再確認し、自己成長とバランスの取れた生活を促進します。

- 愛着育成による自己肯定感の向上 母親が子どもとの愛着関係を育むことで、自己肯定感や自己価値感を向上させます。カウンセリングにおいては、母親が愛着行動やコミュニケーションスキルを向上させるための具体的な手法やアドバイスを受け取ります。

- 人生軸上でインストールした感覚ー認識の空洞化 母親が人生軸上で自身の感覚や認識を見つめ直し、新たな視点や意味づけを行うことを支援します。これにより、母親はよりポジティブな心理状態を持ち、子どもとの関係や子育てにおいてより健全な選択を行うことができます。

具体的な支援内容として、母親は定期的なカウンセリングセッションを通じて自身のメンタルヘルスや子育てに関する課題を共有し、カウンセラーとの対話やアドバイスを受け取ります。また、母親には日常生活におけるストレス管理や自己ケアの方法、感情の調整やコミュニケーションスキルの向上など、実践的なツールや戦略が提供されます。

大阪の不登校カウンセリング|40代の母親が必知!子供の不登校を解決する支援方法と専門家のアドバイス

こちらもCHECK

-

-

大阪の不登校カウンセリング|40代の母親が必知!子供の不登校を解決する支援方法と専門家のアドバイス

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 子供の不登校は多くの40代の母親にとって深刻な悩みです。その解決には適切な支援方法と ...

続きを見る

【40代母親からの第一歩】不登校問題解決への道と専門カウンセリングでの導き

こちらもCHECK

-

-

【40代母親からの第一歩】不登校問題解決への道と専門カウンセリングでの導き

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 40代の母親が抱える不登校問題は深刻な課題です。子どもの不登校により家庭や学校の関係 ...

続きを見る

【幸せホルモン】オキシトシンの増やし方12選|瞑想やマインドセット・身体調整が効果的

不登校の原因を知る方法!40代の母親が的確にサポートする方法とは?

中学生の不登校の原因は母親にあった!母親へのカウンセリングで復学につなげる

【40代子育ての悩み】不登校の原因を解明!不登校になる子の親の特徴と改善策

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どものカウンセリング

支援内容

1. 不登校の子どもが抱えるココロの動きの促進

2. 幼少期の負の体験の心理システムの循環

3. 親子関係による負の自己イメージの軌道修正

4. 学校環境での存在価値の促進

5. 過去ー現在ー未来の時間軸の自然循環

6. 幼少期に遺伝的にもっているエネルギーの再生成

7. 学校環境で経験した負の要素への関わり

8. 学校環境で作られた他者との競争原理の滅尽

9. 母親では得られなかった愛着をカウンセラーとの共有で再獲得

10. 幼少期のゼロベースでの人間像への気づき

11. 負の心理システムで構成された世界観の抑制

不登校の子どものカウンセリングの具体的なアプローチ

- 不登校の子どもが抱えるココロの動きの促進 不登校の子どもは心理的な負担を抱えている場合があります。私たちは、子どものココロの動きを理解し、彼らが抱える不安やストレスを軽減するための支援を行います。具体的な方法としては、感情の表現や認識のトレーニング、リラクゼーション技法の導入などがあります。また、子どもが自己理解を深め、自己肯定感を高めるために、自己探索のプロセスにも取り組みます。

- 幼少期の負の体験の心理システムの循環 幼少期に経験した負の出来事やトラウマは、不登校の原因となることがあります。私たちは、そのような負の体験が心理システムにどのように影響を与え、循環するのかを理解し、子どもと共にその解決に向けた取り組みを行います。具体的には、トラウマ解消のための技法や自己発見のプロセスを通じて、過去の負の経験に対処し、新たな自己概念を構築するサポートを行います。

- 親子関係による負の自己イメージの軌道修正 親子関係は子どもの自己イメージに大きな影響を与えます。不登校の子どもにおいては、負の自己イメージが形成されることがあります。私たちは、子どもと親の関係を理解し、親子のコミュニケーションの改善や共感的な対話を通じて、子どもの自己イメージの軌道修正を支援します。親には、子どもの感情や困難に対して理解を示し、受け入れる姿勢を促すためのアドバイスや指導を提供します。

- 学校環境での存在価値の促進 不登校の子どもは学校環境での存在価値や自己肯定感に欠けていることがあります。私たちは、子どもが学校での存在感を取り戻すための支援を行います。具体的には、学校との連携や学校内でのサポート体制の構築を行い、子どもが自分の能力や才能を発揮できる場を提供します。また、学校生活の中での達成感や成功体験を通じて、子どもの自信を育む取り組みも行います。

- 過去ー現在ー未来の時間軸の自然循環 不登校の子どもは、過去の困難や現在の問題に囚われる傾向があります。私たちは、子どもが過去、現在、未来の時間軸を自然に循環できるように支援します。過去の出来事への執着や現在の問題に対する固執を解放し、未来に向けて前向きに取り組むことを促します。具体的な方法としては、目標設定や将来のビジョンの明確化、行動計画の策定などがあります。

- 幼少期に遺伝的に持っているエネルギーの再生成 子どもの行動や感情は、幼少期に遺伝的に受け継がれたエネルギーによって影響を受けることがあります。私たちは、子どもが遺伝的に持っているエネルギーを再生成し、ポジティブな方向へと導くための支援を行います。具体的には、子どもが自己観察や自己理解を深めるプロセスを通じて、自己変容を促すことに焦点を当てます。

- 学校環境で経験した負の要素への関わり 不登校の子どもは、学校環境での負の要素に対して適切に関わることができない場合があります。私たちは、子どもが学校環境での負の要素に対して適切に対処できるように支援します。具体的には、コミュニケーションスキルのトレーニングや問題解決能力の向上を促すプログラムを提供し、子どもが対処方法を見つけられるようにサポートします。

- 学校環境で作られた他者との競争原理の滅尽 学校環境では競争原理が存在し、不登校の子どもにとっては負の影響を与えることがあります。私たちは、他者との競争原理を滅尽し、協力や共感の文化を醸成する支援を行います。具体的には、協調性やチームワークの重要性を学ぶ活動や、他者との比較ではなく自己の成長に焦点を当てる指導を行います。

- 母親では得られなかった愛着をカウンセラーとの共有で再獲得 不登校の子どもの中には、母親からの愛着が不足している場合があります。私たちは、子どもがカウンセラーとの関係を通じて、得られなかった愛着を再獲得できるように支援します。子どもが安心感や信頼感を育み、自己価値感や自己受容感を高めるために、カウンセラーとの関係性を重視したアプローチを取ります。

- 幼少期のゼロベースでの人間像への気づき 不登校の子どもには、幼少期に根付いた人間像や自己イメージに問題がある場合があります。私たちは、子どもが自己観察や内省を通じて、幼少期のゼロベースから新たな人間像への気づきを促す支援を行います。具体的には、自己評価の見直しやポジティブな特性の発見、適応的な思考や行動パターンの構築をサポートします。

- 負の心理システムで構成された世界観の抑制 不登校の子どもは、負の心理システムで構成された世界観を持っていることがあります。私たちは、子どもがそのような負の世界観から抜け出し、ポジティブな視点や心理的な柔軟性を取り戻すための支援を行います。

具体的には、認知行動療法やポジティブ心理学の手法を用いて、子どもの思考や信念の再構築を促し、より健康的な心理システムを構築します。 株式会社Osaka-Childの臨床心理士(カウンセラー・セラピスト・不登校専門カウンセラー)として、私たちは不登校の子どもとその家族に対して、個別に適した支援を提供します。子どもの心の健康を重視し、不登校の原因や状況を的確に把握した上で、専門知識や経験に基づいたアプローチを用いてサポートを行います。私たちの目標は、子どもが健やかな学校生活を送り、自己成長や社会参加の機会を最大限に引き出すことです。

不登校カウンセリングでHSCの子どもを復学支援に|HSCの子どもを持つ40代の母親に向けて

こちらもCHECK

株式会社Osaka-Childのカウンセリング技法

カウンセリングとは?心理システムを正常化して生きづらさを克服する効果最大

-

-

参考カウンセリングとは?心理システムを正常化して生きづらさを克服する効果最大

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

来談者中心療法で心理システムを自然状態にして精神的苦しみを克服|40代女性の生きづらさ克服

-

-

参考来談者中心療法で心理システムを自然状態にして精神的苦しみを克服|40代女性の生きづらさ克服

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

トラウマインフォームドケアをカウンセリングで心理システムの最短正常化に

-

-

参考トラウマインフォームドケアをカウンセリングで心理システムの最短正常化に

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

オンラインカウンセリングのメリット・デメリットを知って手軽に心理システムを正常化する

-

-

参考オンラインカウンセリングのメリット・デメリットを知って手軽に心理システムを正常化する

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

精神分析的心理療法でカウンセリングを実施し心理システムの正常化で生きづらさ克服

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どもの身体調整

支援内容

1. 子どもの姿勢コントロールの修正

2. 姿勢コントロールによる身体アライメント構築

3. 姿勢コントロールから重心作り

4. 学習に不可欠な座り姿勢での姿勢コントロールの促通

5. 姿勢に伴う手の運動構成のバランス

6. 姿勢と視覚・聴覚情報の同期

7. 全身の関節運動・筋肉の出力調整

8. 三半規管や脳神経系の出力の修正

9. ハンドリングによる触覚刺激で感覚系のコントロール

10. 皮ふ刺激によるオキシトシン分泌の促進

11. 皮ふ・筋膜・筋肉・筋肉の長さのセンサーのコントロール

12. 感覚ー認識システム促通から無の状態へのアップデート

13. 身体への関わりによる不足した愛着の向上

14. 負の心理システムで過緊張した筋肉の正常化

15. 負の心理システムから身体への過剰な意識への抑制

不登校の子どもの身体調整の具体的なアプローチ

株式会社Osaka-Childでは、不登校の小中学高校生や発達障害の子どもの復学支援の一環として、身体調整の支援を行っています。以下に、具体的な支援内容を説明します。

- 子どもの姿勢コントロールの修正 子どもの姿勢は、身体の調整や感覚統合に重要な役割を果たします。不適切な姿勢が存在する場合、学習や集中力に悪影響を与えることがあります。私たちは、子どもの姿勢を正しい形に修正し、適切な姿勢コントロールをサポートします。具体的には、姿勢の矯正や筋力トレーニング、姿勢保持のためのエルゴノミクス指導などを行います。

- 姿勢コントロールによる身体アライメント構築 姿勢の改善は、身体のアライメントやバランスの向上につながります。私たちは、子どもの身体アライメントを構築するために、姿勢コントロールのトレーニングを行います。これには、正しい姿勢の保持や身体の軸の調整、バランス感覚の向上などが含まれます。

- 姿勢コントロールから重心作り 姿勢と重心の関係は、身体の安定性や運動の質に大きな影響を与えます。私たちは、姿勢コントロールから重心の形成に焦点を当て、子どもが適切な重心を持つことをサポートします。具体的には、姿勢トレーニングやバランスボードを使ったトレーニングなどを通じて、重心の安定化を促します。

- 学習に不可欠な座り姿勢での姿勢コントロールの促通 適切な座り姿勢は、学習において重要な要素です。不適切な座り姿勢は集中力の低下や身体の疲労を引き起こすことがあります。私たちは、子どもが学習に不可欠な座り姿勢を維持できるように、姿勢コントロールの促通を支援します。具体的には、正しい座り方やデスク環境の調整、体操やストレッチの指導などを行います。

- 姿勢に伴う手の運動構成のバランス 姿勢と手の運動は密接に関連しています。不適切な姿勢は手の運動にも影響を与えることがあります。私たちは、子どもの手の運動構成をバランス良く整えるために、姿勢と手の連動性を意識した支援を行います。具体的には、手の筋力や協調性のトレーニング、細かい手指の動作の指導などを行います。

- 姿勢と視覚・聴覚情報の同期 姿勢の調整と視覚・聴覚情報の適切な処理は、子どもの学習や集中力に影響を与えます。私たちは、子どもが姿勢と視覚・聴覚情報を適切に同期させるための支援を行います。具体的には、視覚情報や聴覚情報の統合を促すトレーニングやセンサリー処理の指導などを行います。

- 全身の関節運動・筋肉の出力調整 全身の関節運動や筋肉の出力の調整は、身体の柔軟性や運動能力に影響を与えます。私たちは、子どもの全身の関節運動や筋肉の出力を調整し、適切な身体の動きをサポートします。具体的には、関節の可動域の拡大や筋力トレーニング、コーディネーションの向上を目指したプログラムを提供します。

- 三半規管や脳神経系の出力の修正 三半規管や脳神経系の出力の調整は、バランス感覚や運動の調整に関与します。私たちは、子どもの三半規管や脳神経系の出力を修正し、バランス感覚や運動の質を改善するための支援を行います。具体的には、バランス感覚のトレーニングや目の運動の指導などを行います。

- ハンドリングによる触覚刺激で感覚系のコントロール 触覚刺激は感覚統合や身体の調整に重要な役割を果たします。私たちは、子どもの感覚系のコントロールを促すために、ハンドリングと呼ばれる触覚刺激を活用した支援を行います。具体的には、身体全体に触覚刺激を与えることで感覚統合を促し、身体の安定性や調整能力を高めます。

- 皮ふ刺激によるオキシトシン分泌の促進 皮ふ刺激はオキシトシンの分泌を促し、リラックスや安定感をもたらします。私たちは、子どもの皮ふ刺激を活用してオキシトシンの分泌を促進し、心身の安定をサポートします。具体的には、マッサージや触れ合いのアクティビティを通じて、子どもがリラックスした状態に入る機会を提供します。

- 皮ふ・筋膜・筋肉の長さのセンサーのコントロール 身体の皮ふ、筋膜、筋肉は長さの変化を感知するセンサーを持っています。私たちは、子どもの皮ふ・筋膜・筋肉の長さのセンサーをコントロールし、正常な身体の感覚を促します。具体的には、ストレッチや筋膜リリースなどの手法を用いて、身体の柔軟性や感覚統合を促進します。

- 感覚ー認識システム促通から無の状態へのアップデート 感覚と認識のシステムが促通し、無の状態にアップデートされることは、子どもの集中力や学習能力に大きな影響を与えます。私たちは、子どもの感覚と認識のシステムを促通させ、無の状態へのアップデートを支援します。具体的には、身体を使ったアクティビティやセンサリー統合の手法を用いて、感覚と認識の調整を促します。

- 身体への関わりによる不足した愛着の向上 不登校の子どもには、不足した愛着が存在する場合があります。私たちは、身体への関わりを通じて子どもの不足した愛着を向上させる支援を行います。具体的には、身体的な接触やアクティビティを通じて子どもとの関係性を構築し、安心感や信頼感を促します。

- 負の心理システムで過緊張した筋肉の正常化 負の心理システムは、子どもの身体に過緊張や緊張を引き起こすことがあります。私たちは、負の心理システムで過緊張した筋肉の正常化をサポートします。具体的には、筋肉の緊張を緩めるエクササイズやリラクゼーション法の指導を行い、身体の緊張を軽減します。

- 負の心理システムから身体への過剰な意識への抑制 負の心理システムから身体への過剰な意識は、子どもの集中力や学習に悪影響を与えることがあります。私たちは、負の心理システムから身体への過剰な意識を抑制する支援を行います。

株式会社Osaka-Childの身体調整とカウンセリング技法

催眠療法と心理カウンセリング併用で精神作用をリセット|40代女性の心理システムを正常化に

-

-

参考催眠療法と心理カウンセリング併用で精神作用をリセット|40代女性の心理システムを正常化に

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

自律訓練法とカウンセリングの併用で40代女性生きづらさ克服|自宅で簡単にできる

-

-

参考自律訓練法とカウンセリングの併用で40代女性生きづらさ克服|自宅で簡単にできる

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

呼吸法とカウンセリングで身体と精神をコントロールし40代女性が安定した人生を送る

-

-

参考呼吸法とカウンセリングで身体と精神をコントロールし40代女性が安定した人生を送る

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

メンタライゼーション・ベースド・セラピーで40代女性の心理システムを整える

-

-

参考メンタライゼーション・ベースド・セラピーで40代女性の心理システムを整える

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

グリーフケアカウンセリングで新しい自分で自然世界と調和した生き方を獲得する

-

-

参考グリーフケアカウンセリングで新しい自分で自然世界と調和した生き方を獲得する

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

リラクゼーション法で40代女性の生きづらさの身体症状を克服|目的・やり方・コツを解説

-

-

参考リラクゼーション法で40代女性の生きづらさの身体症状を克服|目的・やり方・コツを解説

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

具体的には、身体感覚の調整やマインドフルネスなどの技法を用いて、子どもの心身のバランスを整えます。 株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの身体の健康と調整を重視し、個別に適した身体調整の支援を提供します。子どもとその家族との協力を通じて、身体の調整や感覚統合の促進を図り、学習や社会生活の質を向上させることを目指します。

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どもの家庭学習支援

支援内容

1. オンラインによる苦手教科の徹底的学習サポート

2. 自分に合った教材と学習法の発見と実践

3. 得意科目を地域で成績上位に入るための学習法

4. 苦手科目の時間的な関わり(量→質)

5. 予習・復習の時間共有

6. 脳内の特性に合わせた学習プログラムの実践

7. 脳内と心理システムを促通した個人に合った学習方法の習得

8. 勉強量から勉強の質への関わり

9. 不登校中の自宅でのスケジューリング

10. 勉強に対する苦手意識への心理システムの調整

11. 成績に反映する個人に合った勉強法の獲得

12. 全教科の要素分解と要素の合成への考え方の習得

13. 不登校中に偏差値を20以上向上させる学習時間と質の習得

不登校の子どもの家庭学習支援の具体的なアプローチ

株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学支援の一環として、家庭学習の支援を行っています。以下に、具体的な支援内容を説明します。

- オンラインによる苦手教科の徹底的学習サポート オンラインを活用して、子どもの苦手とする教科について徹底的な学習サポートを行います。個別のオンラインチューターや学習プラットフォームを活用し、子どもが理解を深めるための指導を提供します。

- 自分に合った教材と学習法の発見と実践 子どもに合った教材や学習法を見つけ、実践するサポートを行います。子どもの学習スタイルや興味・関心に合わせて教材を選定し、効果的な学習方法を指導します。

- 得意科目を地域で成績上位に入るための学習法 子どもの得意科目を活かして、地域で成績上位に入るための学習法を指導します。具体的な学習戦略やアプローチを提供し、子どもが得意科目での自信と成果を得られるように支援します。

- 苦手科目の時間的な関わり(量→質) 苦手科目に対する学習時間を質の高いものにするための支援を行います。集中力を高めるための学習スケジュールの作成や、効果的な学習方法の指導を通じて、苦手科目への取り組みを効果的に進める方法を提供します。

- 予習・復習の時間共有 予習と復習の重要性を理解し、効果的に取り組むために、子どもと共有する時間を設けます。予習や復習の方法や具体的な計画の立て方を指導し、子どもが学習内容を定着させるサポートを行います。

- 脳内の特性に合わせた学習プログラムの実践 子どもの脳の特性に合わせた学習プログラムを実践します。例えば、視覚的な学習スタイルを持つ子どもにはマインドマップやイメージングを活用し、効果的な学習を促します。

- 脳内と心理システムを促通した個人に合った学習方法の習得 子どもの脳内の機能と心理システムを促通させ、個人に合った学習方法を習得させる支援を行います。具体的には、脳の情報処理や学習スタイルを理解し、それに基づいた学習戦略やアプローチを提案します。

- 勉強量から勉強の質への関わり 勉強の量だけでなく、質の高い学習を実現するための関わりをサポートします。集中力の向上や学習環境の整備、効果的な学習テクニックの指導などを通じて、子どもが効率的かつ効果的に学習できるように支援します。

- 不登校中の自宅でのスケジューリング 不登校中の子どもが自宅での学習をスムーズに進めるためのスケジューリングのサポートを行います。適切な時間配分やタスク管理の方法を指導し、子どもが自主的に学習を進められるように支援します。

- 勉強に対する苦手意識への心理システムの調整 勉強に対する苦手意識を持つ子どもに対して、心理システムの調整を行います。適切な支援方法や学習環境の整備、ポジティブなフィードバックの提供などを通じて、子どもの勉強への意欲や自信を高める支援を行います。

- 成績に反映する個人に合った勉強法の獲得 子どもの個別の特性や学習スタイルに合わせて、成績に反映される勉強法を獲得させる支援を行います。具体的には、学習戦略の指導や学習プランの作成、効果的な学習テクニックの習得などを通じて、子どもが効果的に学習できるようにサポートします。

- 全教科の要素分解と要素の合成への考え方の習得 全教科において、学習内容を要素分解し、それらを合成する考え方を習得させる支援を行います。具体的には、重要なキーポイントの抽出や概念の整理、総合的な学習アプローチの指導などを通じて、子どもの学習能力を向上させます。

- 不登校中に偏差値を20以上向上させる学習時間と質の習得 不登校中に子どもの学習時間と質を向上させ、偏差値を20以上上げる支援を行います。適切な学習計画の策定や時間管理の指導、効果的な学習方法の習得などを通じて、子どもの学力向上を支援します。

発達支援・発達相談をカウンセリングと療育で発達障害の子どもの機能性を120%アップ

動機づけ面接とカウンセリングの併用で40代女性の個人の人生に合った生き方を見つける

ナラティヴセラピーをカウンセリングで過去の経験値を未来軸に近づけ40代女性を自己実現に

ペアレント・トレーニングで40代母親の子育てを楽にする|子どもの育ちを大切にできる

不登校中の勉強しない・遅れる不安を解決する40代母親ができる接し方とは

中3不登校生徒で勉強してない場合の受験対策や進路の選択肢|今からでも間に合う!

【40代母親必見】不登校の子が復学後に勉強しない?その原因と解決策を詳解

中学3年間不登校だと勉強してないから高校受験は難しい?中学生の不登校の原因と親ができる対応

発達障害をカウンセリングで心理システムをスムーズにし克服へ|40代女性生きづらさ解決

学習障害(LD)をカウンセリングで最短で負担なく克服させる|生きづらさ解決に

株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの家庭学習をサポートし、個別に適した学習方法や戦略を提供します。子どもとその家族との協力を通じて、学習の成果を最大化し、不登校からの復学を支援します。

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どもの進学・キャリアデザインサポート

支援内容

1. カウンセリングによる自己イメージのリセット

2. 意識と覚醒の自然現象への共有

3. 好きなこと・得意なこと・使命感への気づき

4. 未来像のマインドからの発見

5. 未来像と現実の自己へのプログラミング

6. 自己内から具体的な人生設計

7. 誕生から死への人生軸への関わりと意識の促通

8. トレンド情報に流されない個人に合った生き方の習得

9. 努力せずありのままで成果が出るキャリアとプロセスの構築

10. 学校環境での失敗体験の再現化と捨てる作業

11. 世界を構造から見つけていくトレーナーとの共有

不登校の子どもの進学・キャリアデザインサポートの具体的なアプローチ

株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学支援の一環として、進学やキャリアデザインのサポートを行っています。以下に、具体的な支援内容を説明します。

- カウンセリングによる自己イメージのリセット カウンセリングを通じて、子どもの自己イメージをリセットします。過去の失敗や困難な経験に縛られず、新たな可能性や自己評価を見つける支援を行います。

- 意識と覚醒の自然現象への共有 子どもに対して、意識や覚醒の自然現象について共有し、自己の内面に目覚めるきっかけを与えます。具体的には、マインドフルネスや瞑想などの方法を取り入れ、子どもが内なる気づきや成長を促します。

- 好きなこと・得意なこと・使命感への気づき 子どもが自分の好きなことや得意なこと、そして使命感を見つけるための支援を行います。興味や才能を引き出し、将来の方向性を探るための活動や自己探求のプロセスをサポートします。

- 未来像のマインドからの発見 子どもが自分自身の未来像を持つことで、目標や希望を見つける手助けをします。未来を具体的にイメージすることで、自己の成長や進学・キャリアの方向性を見出すサポートを行います。

- 未来像と現実の自己へのプログラミング 子どもが描いた未来像と現実の自己を結び付けるためのプログラミングをサポートします。具体的な目標設定や行動計画の策定、自己肯定感や自己効力感の醸成を通じて、子どもの進学やキャリアの実現を支援します。

- 自己内から具体的な人生設計 子どもが自己内に持つ資源や価値観を活かし、具体的な人生設計を立てるサポートを行います。自己の内なる声や目標に基づき、将来の進路やキャリアの方向性を考えるプロセスを共に進めます。

- 誕生から死への人生軸への関わりと意識の促通 子どもに対して、人生の意義や目的、誕生から死への人生軸について考える機会を提供します。自己の存在意義や時間の尊さを理解し、将来に向けた意識の促進を支援します。

- トレンド情報に流されない個人に合った生き方の習得 子どもがトレンド情報や社会の期待に流されず、自己に合った生き方を見つけるための支援を行います。個別の特性や価値観を尊重し、自己を大切にする生き方の習得をサポートします。

- 努力せずありのままで成果が出るキャリアとプロセスの構築 子どもが努力せずにありのままの自己で成果を出せるキャリアやプロセスの構築をサポートします。個々の能力や資質を活かし、自己の個性や魅力を最大限に生かした進学やキャリアの選択を支援します。

- 学校環境での失敗体験の再現化と捨てる作業 学校環境での失敗体験を再現し、それらを手放すプロセスを支援します。過去のネガティブな体験やトラウマからの解放を促し、自己成長と前向きな展望を持つためのサポートを提供します。

- 世界を構造から見つけていくトレーナーとの共有 子どもが世界の構造や社会の仕組みを理解し、自己の進学やキャリアの選択に生かすために、トレーナーとの共有を行います。具体的な情報や知識の提供、意義や意味の理解を通じて、子どもの進学やキャリアデザインに役立つサポートをします。

対人関係療法カウンセリングで治りにくい精神疾患を正常化する|うつ病・摂食障害に効果的

ソリューション・フォーカスト・アプローチで人生の悩みを最短解決|40代女性生きづらさ克服

キャリアカウンセリング(キャリアコンサルティング)で40代女性の人生を幸福に導く

コーチングで40代女性の子育てやキャリアアップを最速に機能させる

株式会社Osaka-Childのカウンセリング技法

【2023年最新】認知行動療法(CBT)とは?方法、効果やメリット・デメリット、療法の流れなどを解説

ストレスマネジメントとは?40代女性が子育て・キャリアアップで活かせる効果ややり方を解説

-

-

参考ストレスマネジメントとは?40代女性が子育て・キャリアアップで活かせる効果ややり方を解説

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

アサーショントレーニングとは?職場や子育てで実践する方法や自己表現タイプを解説

-

-

参考アサーショントレーニングとは?職場や子育てで実践する方法や自己表現タイプを解説

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

認知再構成法とカウンセリングで40代女性の生きづらさを生む認知のゆがみを克服

-

-

参考認知再構成法とカウンセリングで40代女性の生きづらさを生む認知のゆがみを克服

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの進学やキャリアデザインを支援し、自己の可能性や夢を追求するサポートを行います。子どもとその家族との協力を通じて、自己の価値を見出し、将来への道を切り拓くお手伝いをします。

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの子どもの不登校復学支援内容:不登校復学後の1年間のサポート

支援内容

1. 復学後の学校との連携

2. 復学後の母親と子どものカウンセリングの実施

3. 復学後に生まれる諸問題の解決と実践

4. 復学後の生きづらさの軌道修正

5. 復学後の母親のメンタルサポートの継続

6. 復学後にぶつかる学校環境での負の体験への関わり

7. 母親に生まれる子どもへの過負荷の調整

8. 母親の人生サポートの継続による子どもの自由の解放

9. 復学後に生まれる母親と子どもへの不安の共有

不登校の子どもの進学・キャリアデザインサポートの具体的なアプローチ

株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学後の1年間にわたるサポートを提供しています。以下に、具体的な支援内容を説明します。

- 復学後の学校との連携 子どもの復学後において、学校との綿密な連携を行います。学校とのコミュニケーションを円滑にし、子どもの学習状況や生活面でのサポートが必要な点を把握し、適切な支援策を立てるために協力します。

- 復学後の母親と子どものカウンセリングの実施 復学後においても母親と子どものカウンセリングを実施し、お互いの心情や課題に対して向き合います。母親の支えや理解を促し、子どもの心理的な安定と学校生活への適応をサポートします。

- 復学後に生まれる諸問題の解決と実践 復学後に生じる様々な問題や課題に対して、具体的な解決策を見つけて実践する支援を行います。学校生活や人間関係のトラブル、学習上の困難などに対して、子どもと母親の双方が適切に対処できるようにサポートします。

- 復学後の生きづらさの軌道修正 復学後に感じる生きづらさや不安に対して、子どもの心理的な軌道修正を支援します。自己肯定感の向上や適切なストレス管理の方法を教えることで、子どもが学校での生活に前向きに取り組むことを支えます。

- 復学後の母親のメンタルサポートの継続 母親のメンタルサポートを復学後も継続的に行います。母親が子どもの復学に伴うストレスや不安を抱える場合には、心理的な支えや情報提供を通じて、彼女の心の健康状態を維持し、子どもへのサポートを続けます。

- 復学後にぶつかる学校環境での負の体験への関わり 復学後に学校環境での負の体験が生じた場合には、子どもがそれに適切に関わることができるようにサポートします。適切なコーピングスキルの習得や自己肯定感の強化を通じて、子どもが学校での困難に立ち向かう力を育みます。

- 母親に生まれる子どもへの過負荷の調整 復学後において、母親が子どもに対して過度な負荷を感じる場合には、適切な調整を行います。母親の負担を軽減し、子どもとの関係性を健全に保ちながら、サポートのバランスを取ることが重要です。

- 母親の人生サポートの継続による子どもの自由の解放 母親の人生全体にわたるサポートを継続し、彼女が自己の成長と発展に集中できる環境を整えます。母親の支えが安定することで、子どもはより自由に自己を表現し、学校生活を充実させることができます。

- 復学後に生まれる母親と子どもへの不安の共有 復学後に母親と子どもが抱える不安や心配事に対して、お互いがそれを共有し、解消するための場を提供します。相互の理解を深め、不安を和らげることで、子どもの復学後の安定と成長をサポートします。

ストレスコーピングとカウンセリングの併用で40代女性のキャリア・子育てに成果

マインドフルネスとカウンセリングで効果を最大に|40代女性のキャリア・子育てに成果を出す

行動活性化療法で精神的抑うつを改善|40代女性生きづらさ克服でキャリア・育児両立に

株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの不登校復学後の1年間にわたり、学校との連携や心理的なサポートを通じて、子どもと母親の両方を支えます。子どもの安定した学校生活の確立と母親のメンタルヘルスの維持に注力し、一人ひとりのニーズに合わせたサポートを提供します。

Osaka-Childは小学生・中学生の不登校のお子さまに対して最短復学支援を提供しています

株式会社Osaka-Childの支援内容とは

- 母親のメンタルサポート

- 不登校子どものカウンセリング

- 不登校子どもの身体調整

- 不登校子どもの家庭学習支援

- 不登校子どもの進学・キャリアデザインサポート

- 不登校復学後の1年間のサポート

不登校子どものカウンセリング Osaka-Childでは、専門のカウンセラーによる個別のカウンセリングを行い、不登校の原因や問題を解決するための支援を提供しています。不登校子どもの身体調整 心身共に健康であることは、不登校克服に不可欠な要素の1つです。Osaka-Childでは、体の不調を訴える子どもに対して、運動や栄養指導などの支援を提供しています。不登校子どもの家庭学習支援 学校に行けない状況であっても、家庭学習を続けることが重要です。 Osaka-Childでは、家庭学習の計画立案や実践支援を行い、学習習慣の維持や向上に貢献しています。不登校子どもの進学・キャリアデザインサポート 不登校期間中に進路について考えることは、将来の自分自身の希望や目標を明確にするためにも重要です。 Osaka-Childでは、進路相談や進学・就職に関する情報提供など、キャリアデザインに必要な支援を提供しています。不登校復学後の1年間のサポート 不登校克服後の生活は、新たな課題やストレスを伴うことがあります。Osaka-Childでは、不登校復学後の1年間にわたって、学校生活や社会生活のサポートを行っています。

すでに診断済みの方も、そのまま詳細ページへ進めます。

あなたの心と体に合ったサポートを、今すぐ確認してみてください。

の-女性専門カウンセリング支援.png)

で-40代女性の人生を幸福に導く-〜株式会社Osaka-Childの効果的なアプローチ〜-150x150.png)