監修者

株式会社Osaka-Child所属 精神科医&塾マネージャー

- 名前:伊藤 智哉(いとう ともや)

- 職業:精神科医 / 塾マネージャー

- 経歴:

わたしは、大阪にある株式会社Osaka-Childで活動する精神科医兼塾マネージャーです。大阪大学医学部を卒業後、精神医学の道を志し、国内外の研修を経て、豊富な臨床経験を積みました。専門は児童・青少年の精神健康で、特に学習障害、ADHD(注意欠陥・多動性障害)、不安障害を持つ子どもたちへの支援に注力しています。

医師としての職務を全うする一方で、中学3年生を対象とした進学塾のマネジメントも手掛けています。この塾では、学業だけでなく、生徒一人ひとりの心の健康も重視しており、智哉は精神科医としての知見を活かし、生徒たちが精神的にも健全に成長できるような環境を提供しています。

わたしたちのアプローチは、学習指導に留まらず、生徒たちの自己肯定感を高め、ストレス管理能力を養うことにも焦点を当てています。これにより、生徒たちは学業のプレッシャーに負けず、健康的な学生生活を送ることができます。

株式会社OsakaChildの3人の子育てでストレスのたかい40代女性のカウンセリングを受ける

「ちゃんとしてるのに、苦しい」

「頑張ってるのに、うまくいかない」

——そんな違和感を抱えたまま、ずっと我慢していませんか?

LINEで3分セルフ診断ができます。

あなたの“今の感覚”の正体が、見えてきます。

イスラエル建国とパレスチナ問題と歴史を読み解く

1948年5月、

ユダヤ人たち

は

国際連合によるパレスチナ分割決議

にもとづいて、

イスラエルというあたらしい国家の設立

を宣言しました。

これにつよく反発した

周辺のアラブ諸国と対立

がふかまり、その後、

合計4回にわたる中東戦争

がおこりました。

イスラエルはその過程で支配地域をひろげましたが、アラブ諸国との緊張関係はいっそう激しくなっています。

ユダヤ人国家の誕生とその背景

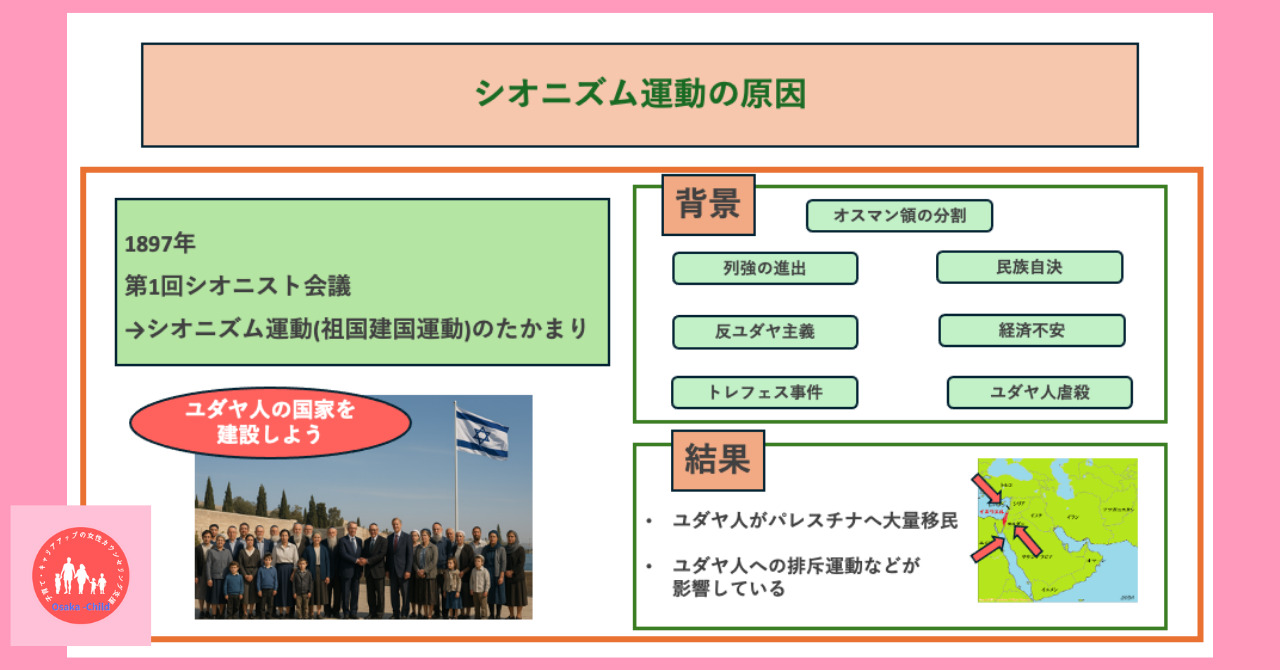

19世紀後半にはじまった

シオニズム運動

の影響で、ヨーロッパ各地から

ユダヤ人がパレスチナへ移住する

ようになりました。

しかし、

もともとこの地に住んでいたアラブ人

との間で摩擦がはげしくなり、

パレスチナ問題

が深刻化していきました。

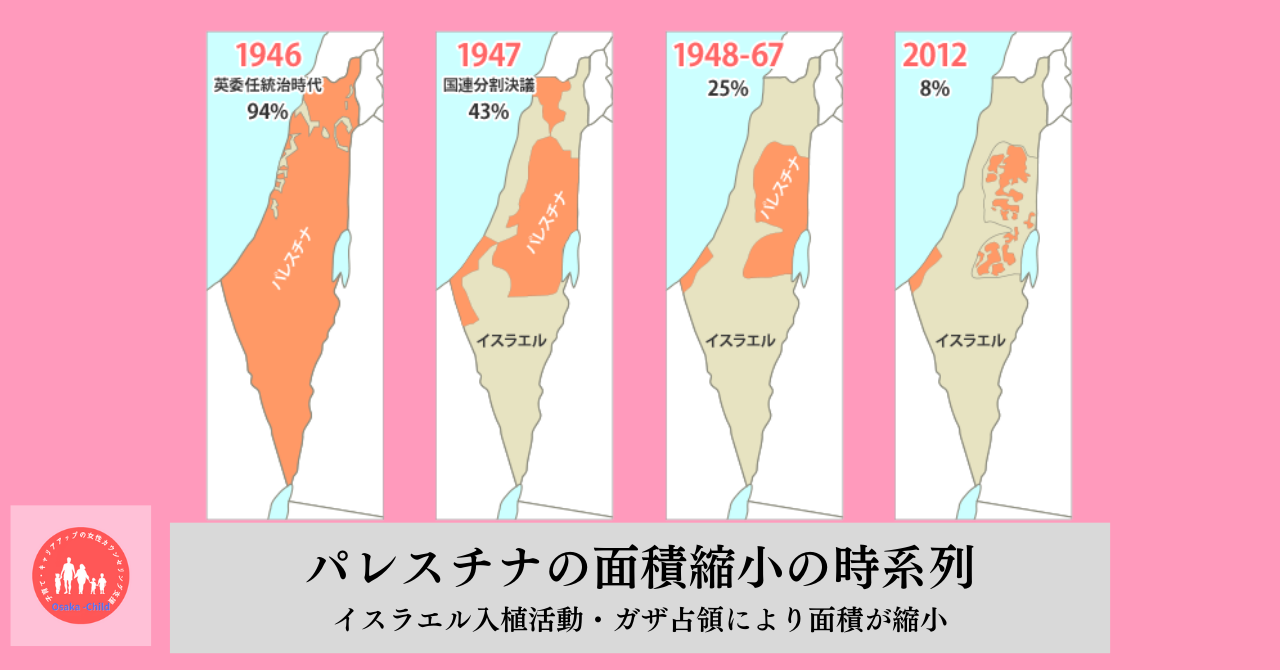

第一次世界大戦以降、この地域を委任統治していたイギリスは、統治期限の終了をむかえるにあたり、

問題の解決を国際連合に委ねることにしました。

その結果、

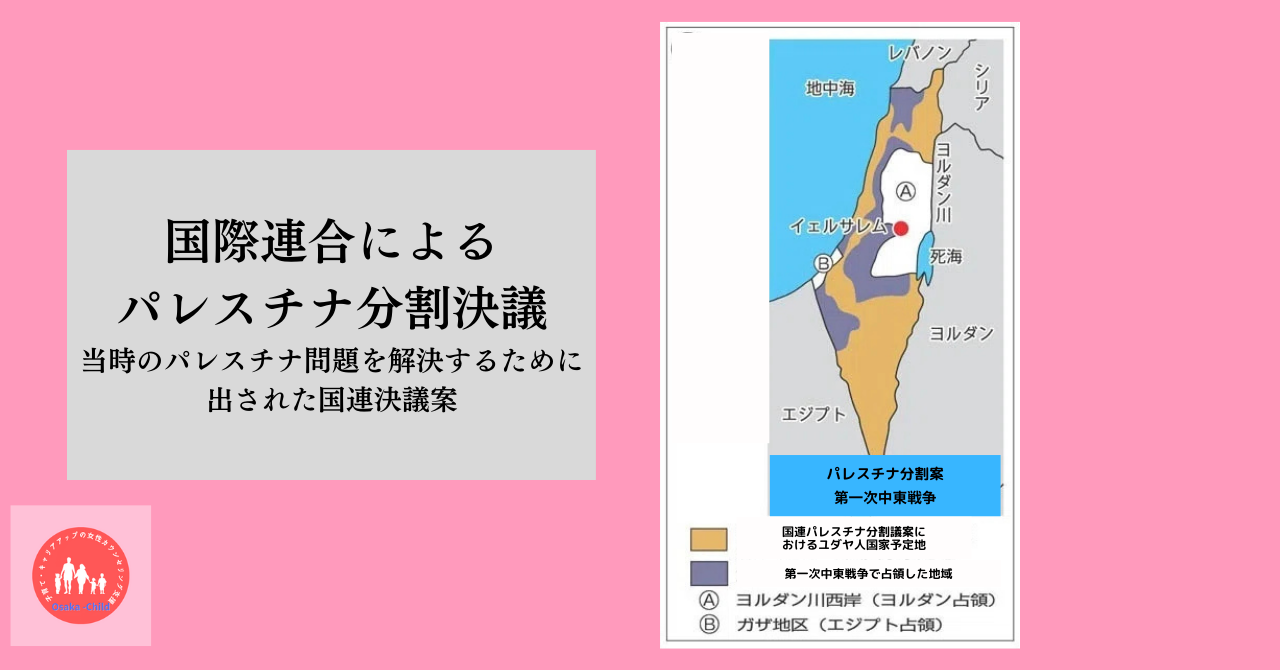

1947年に開催された国連総会

で

「パレスチナ分割案」

が勧告されました。

この案ではパレスチナの地を

- ユダヤ人

- アラブ人

でわけ合う形となっていましたが、実際には両者の領域が複雑にいり組んでいました。

ユダヤ人側はこの案をうけ入れ、

1948年5月14日にイスラエルの建国を宣言

しました。

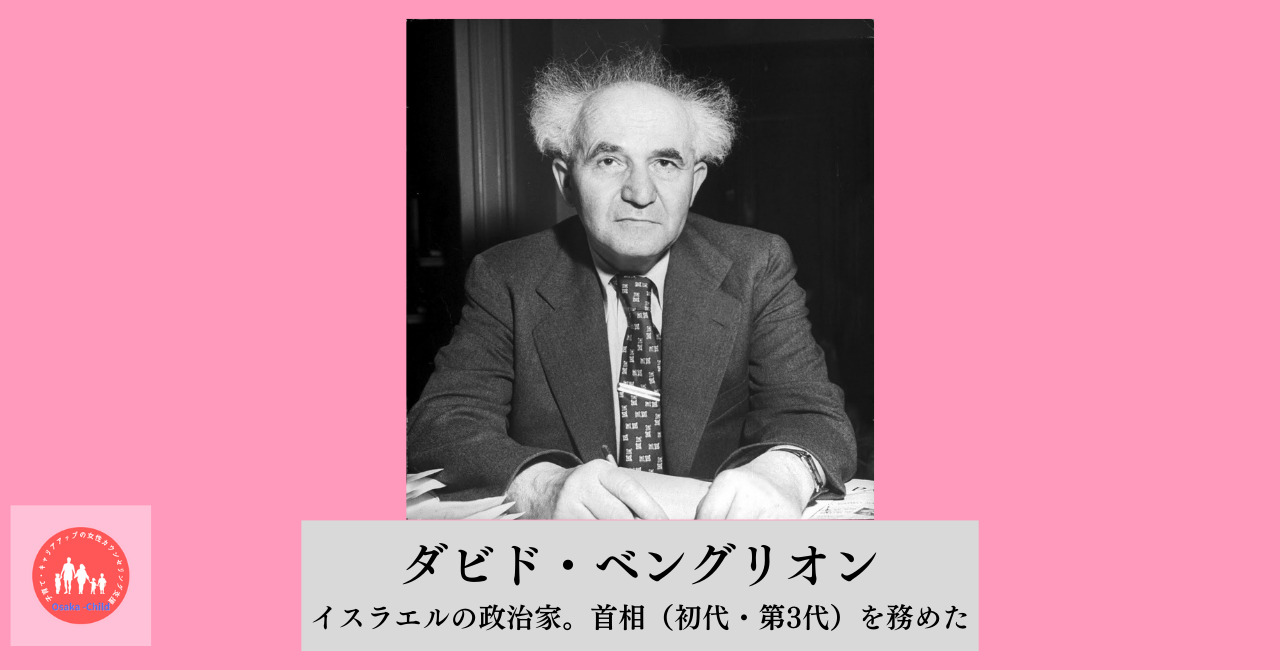

初代首相には

ダビド・ベングリオン

が就任します。

ポイント

ユダヤ人が古代ローマ時代に故郷を追われ、約2000年の離散を経て、ようやく民族国家を再建したこの出来事は、「旧約聖書の出エジプト」に重ねられるほど象徴的なものでした。

ダビデの星とイスラエルの国旗

イスラエルの国旗には、ユダヤ人の象徴とされる

「ダビデの星(六芒星)」

が中央に描かれています。

このデザインは1897年に行われた

第一回シオニスト会議

において、シオニズムの象徴として採用されたものです。

ポイント

そしてイスラエル独立の年である1948年に、正式な国旗となりました。

独立宣言と第1次中東戦争(パレスチナ戦争)

イスラエルが建国を宣言した翌日の

1948年5月15日

アラブ連盟に加盟していた周辺のアラブ諸国

は、これを承認せず

一斉にイスラエルへ侵攻

しました。

これが「パレスチナ戦争(第1次中東戦争)」のはじまりです。

イスラエルではこの戦いを

「独立戦争」

とよんでいます。

アラブ側の連携が不十分だったこともあり、イスラエルは

各国と個別に休戦協定を締結

していき、最終的には

国連の分割案以上の広い領土を確保する

ことに成功しました。

その後、イスラエルは

国際連合に加盟

し、国際的な承認をえることができました。

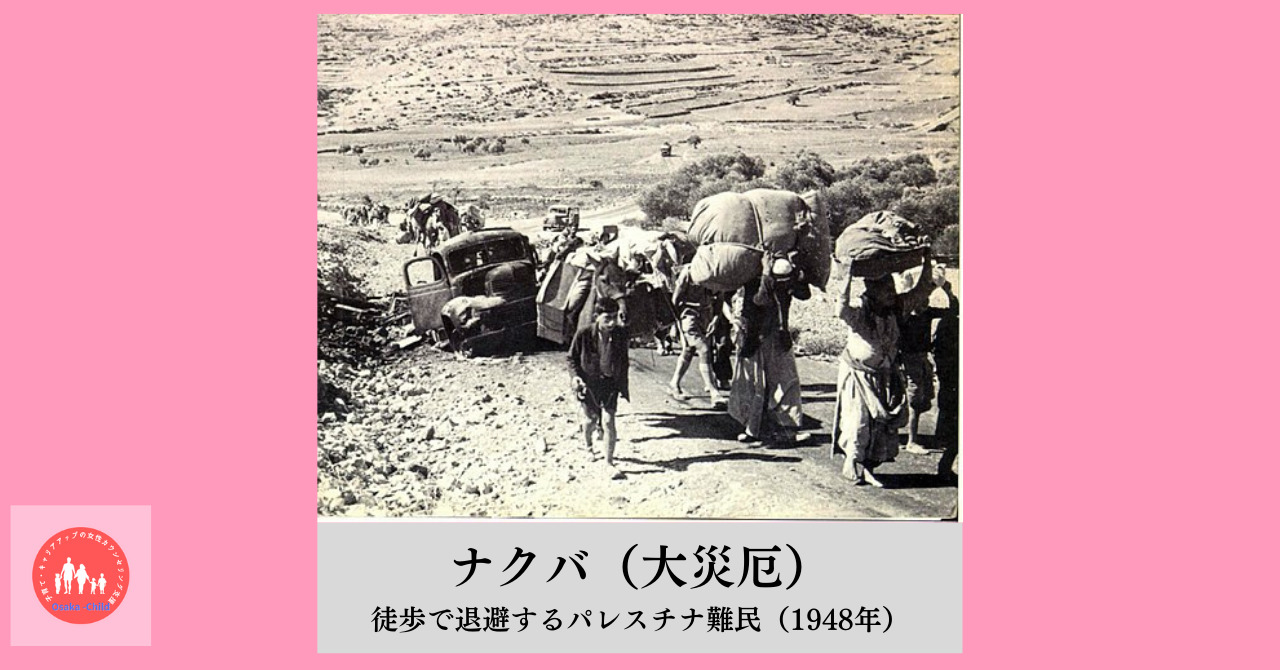

5月14日はイスラエルにとって「独立記念日」として祝われていますが、同じ日はおおくのパレスチナ人にとっては

「ナクバ(大災厄)」

とよばれ、

祖国をうしった苦しみのはじまり

として記憶されています。

この出来事は、現在もつづくパレスチナ問題の出発点ともなっています。

中東戦争とイスラエルの拡大と対立の深まり

1948年に建国されたイスラエルは、その後アラブ諸国との間で

4回にわたる中東戦争

を経験し、

70年代までに国境線が大きく変化

しました。

アメリカの後ろ盾を得て軍事力を強化したイスラエル

は、各戦争で勝利をかさねるいっぽうで、

- 難民の大量発生

- テロの頻発

といったあらたな問題にも直面しています。

移民国家としてのイスラエルと国内の変化

1948年の建国と同時に勃発した

パレスチナ戦争(イスラエル側では「独立戦争」と呼称)

に勝利したイスラエルには、ヨーロッパだけでなく

- 中東

- 北アフリカの地域

からもおおくのユダヤ人が移住してきました。

この

1948年から1951年

にかけての期間は

「ユダヤ大移民時代」

とよばれ、

人口は約70万人から140万人

へと倍増しました。

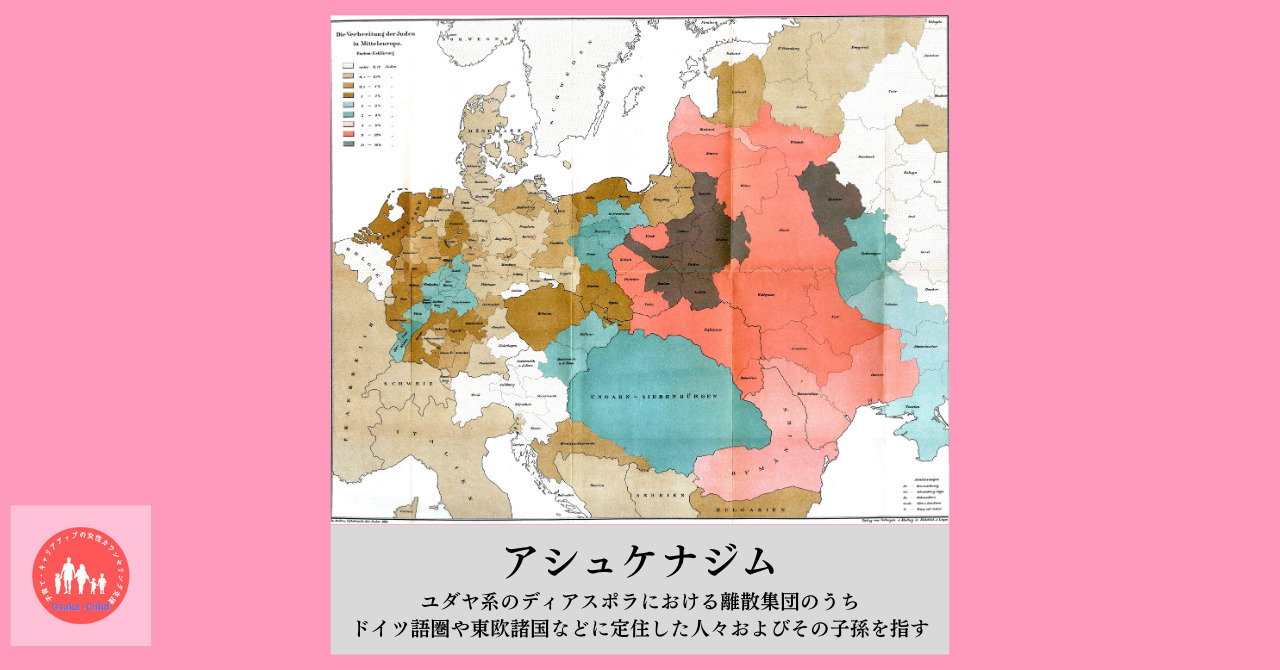

ただし、移住者同士のあいだにはちがいがありました。

- 戦前にナチスの迫害をのがれてヨーロッパから移ってきた「アシュケナジム」

- 建国後にアジア・アフリカ地域からやってきたユダヤ人

とのあいだで、経済的格差が生じ、社会的な不均衡が問題となりました。

イスラエルには、戦前の時代から存在していた

社会主義的な共同農場「キブツ」

があり、おおくのあたらしい移住者がこの制度に吸収されていきました。

キブツは

- 経済

- 軍事

の両面で重要な役割をはたしていました。

スエズ運河をめぐる第2次中東戦争

1956年10月、

エジプトのナセル大統領

が

スエズ運河の国有化

を発表すると、これに反発したイギリスはフランスとともに、

イスラエルにたいして共同で軍事行動をとる

よう要請しました。

ベングリオン首相はこの動きを

イスラエルの国力をたかめる好機

と判断し、

軍をエジプトに進軍

させました。

戦闘ではイスラエルが優勢となり、

シナイ半島を占領する

にいたりましたが、国際社会のつよい非難をうけて

英仏とともに撤退

を余儀なくされました。

ポイント

結果的にナセルのスエズ運河国有化はみとめられ、政治的にはイスラエルにとってきびしい結果となりました。

不況と緊張のつづいた1960年代

1960年代のイスラエルは、

- アメリカ

- イギリス

からの援助、さらには

西ドイツからの戦後補償

によって経済を維持していましたが、軍事費の増加もあり、

国内では慢性的な不況がつづいていました。

ポイント

国際社会の関心もアラブ諸国側にかたき、外交面でも不利な状況がつづきました。

1964年には、アラブ側がパレスチナの解放を目指して

「パレスチナ解放機構(PLO)」

を設立し、

- エジプト

- シリア

の支援をうけてイスラエルとの対立がさらに深まっていきました。

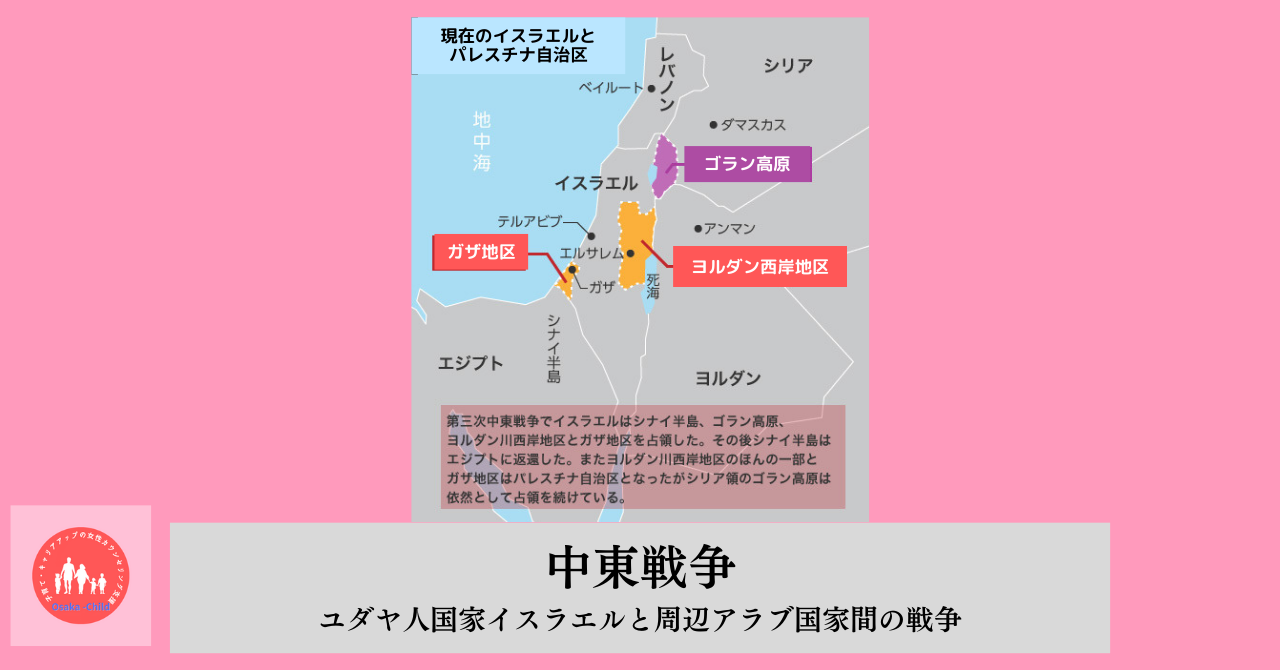

第3次中東戦争とイスラエルの大勝利

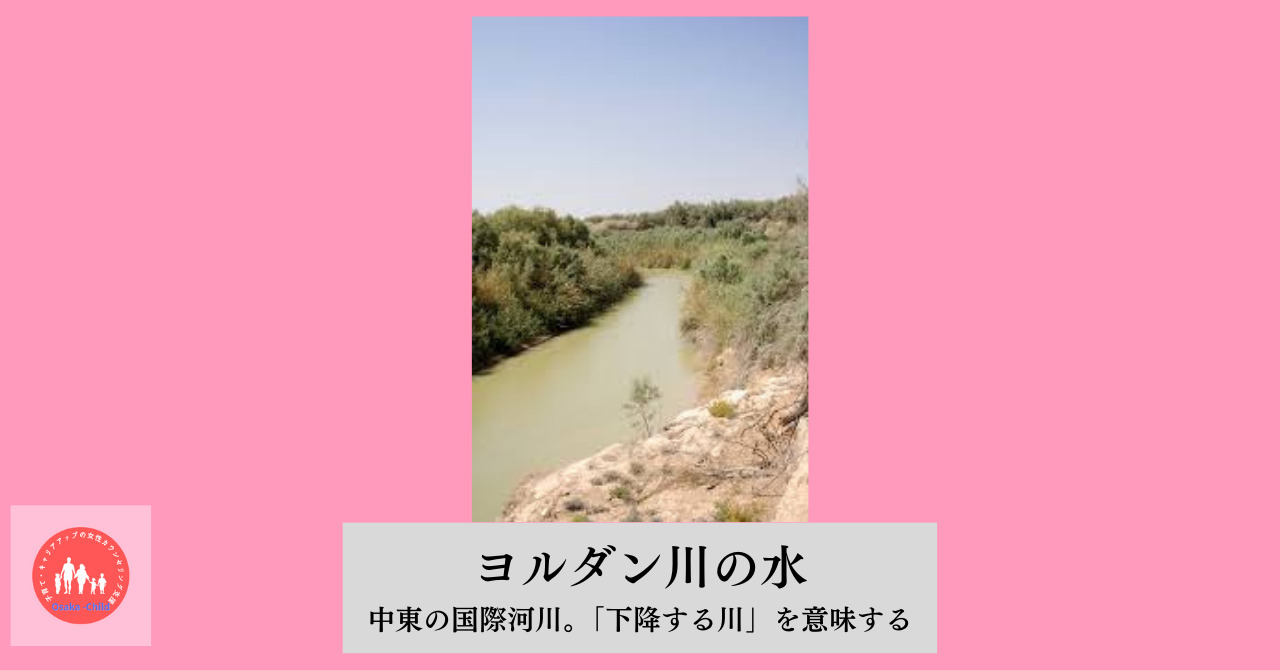

1967年には、

ヨルダン川の水

をめぐって

- イスラエル

- シリア

の間に対立

が発生しました。

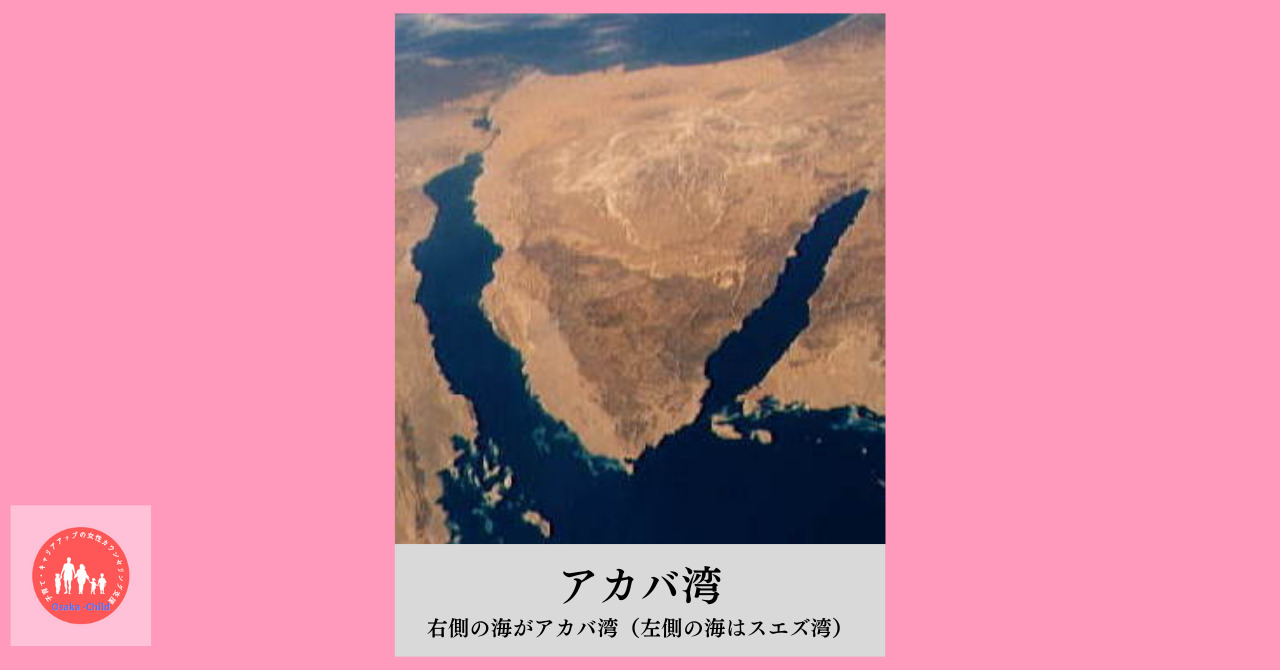

これにたいし、エジプトのナセル大統領は

アカバ湾の出入口を封鎖する措置

をとりました。

イスラエルはこれを反撃の好機とみて、

1967年6月5日

に

周辺のアラブ諸国にたいして奇襲攻撃

を開始しました。

これが

第3次中東戦争

です。

この戦争でイスラエルは

- エジプト

- シリア

- ヨルダン

の軍を相次いで破り

- ガザ地区

- シナイ半島

- ゴラン高原

- ヨルダン川西岸(東エルサレムを含む)

を占領しました。

その後、これらの地域への入植も積極的におこなわれました。

この戦争の影響で、数多くのパレスチナ人が

難民として周辺地域にうつり住む

ことになりました。

また、1969年には

パレスチナ解放機構(PLO)

の議長に

ファタハの指導者アラファト

が就任し、

イスラエルにたいする武装抵抗活動が激化

しました。

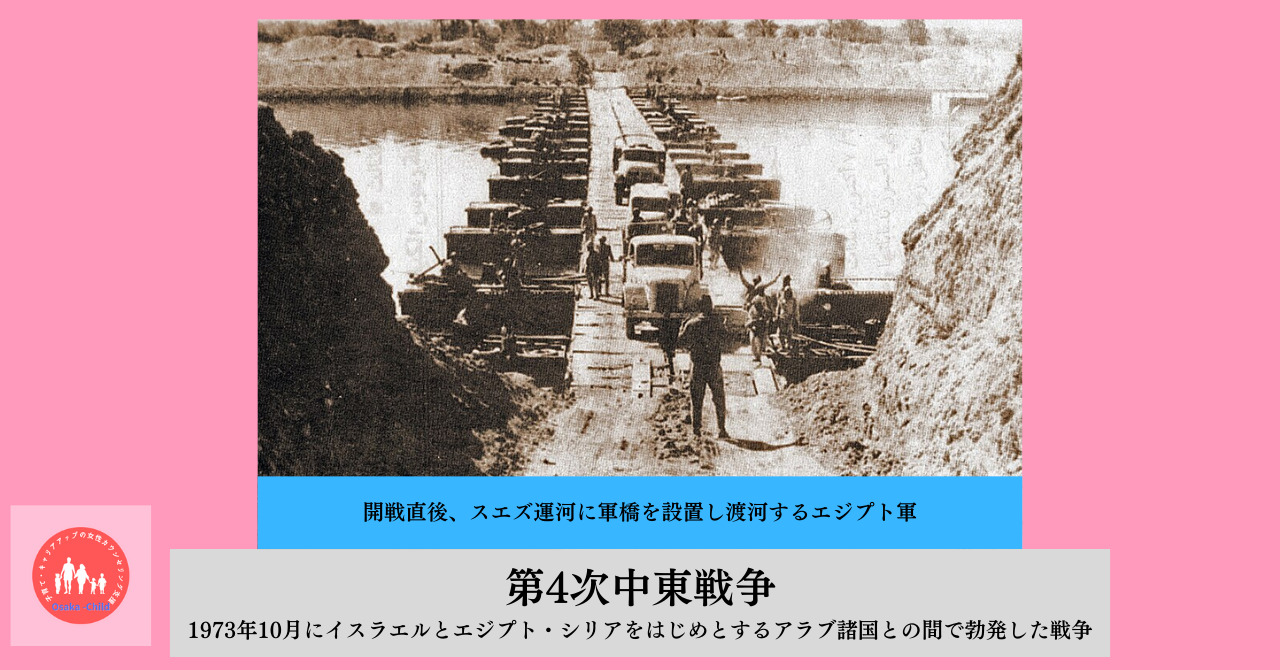

不意打ちを受けた第4次中東戦争

1973年10月6日、イスラエルが

「ヨム・キプール(贖罪の日)」

という重要な宗教行事の日をむかえていた最中、

- エジプト

- シリア

が同時に

イスラエル占領地域へ軍事行動

を開始しました。

イスラエル軍は準備がととのっておらず、戦争の序盤では後退をしいられました。

この戦争はイスラエルがはじめて苦戦を経験した中東戦争となりましたが、やがて反撃に転じて

シナイ半島の中部で戦線をおし戻す

ことに成功します。

ポイント

アメリカが停戦を提案し、約1か月後に戦闘は終息しました。

この「ヨム・キプール戦争」は、戦争の衝撃だけでなく、

アラブ諸国による石油戦略

にもつながりました。

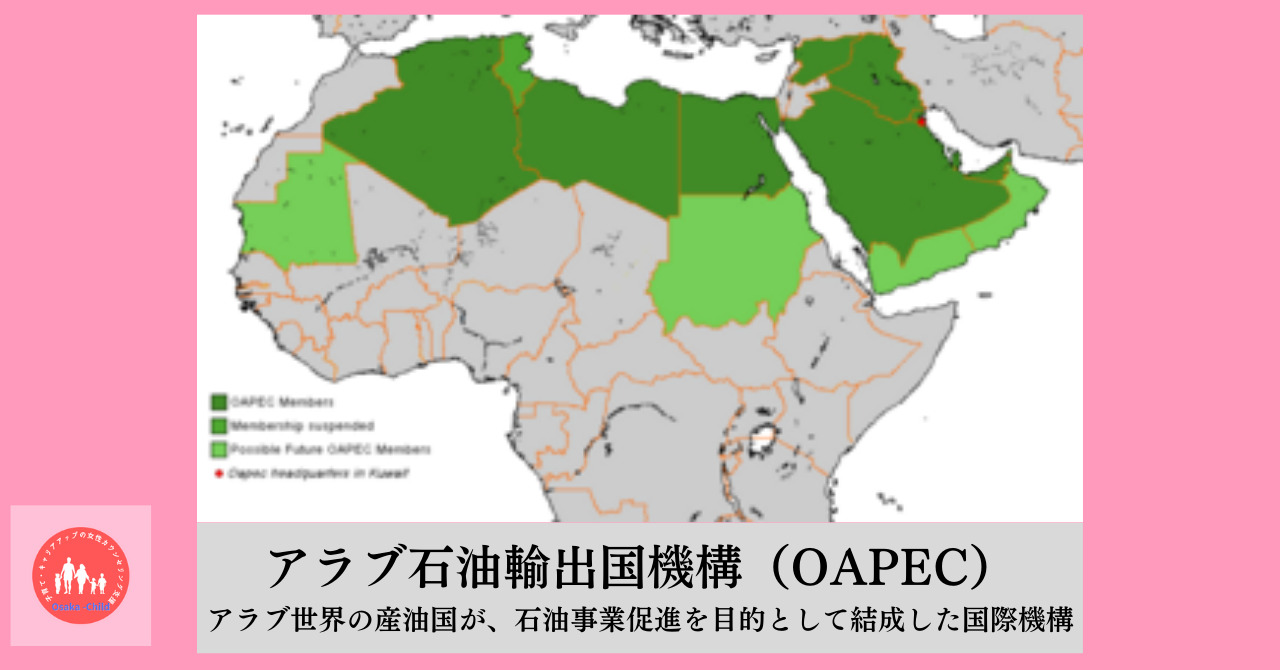

アラブ石油輸出国機構(OAPEC)

は、

イスラエル支援国への石油供給を制限

し、それが

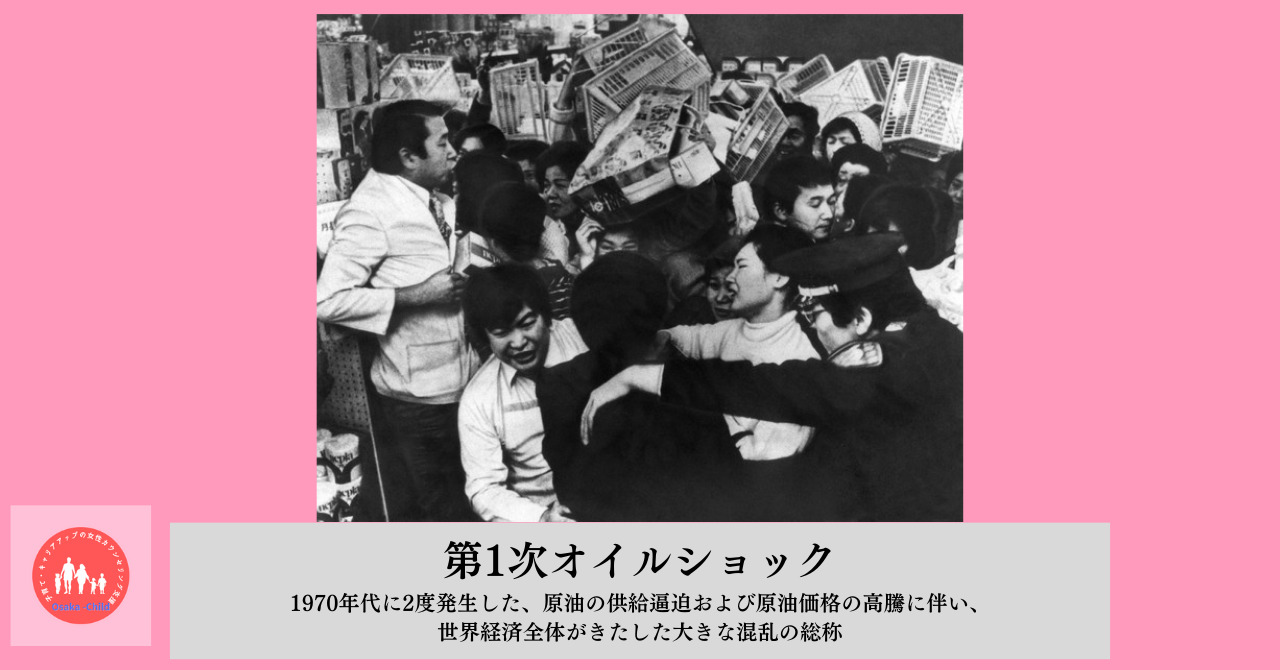

世界的な第1次オイルショックをひき起こすきっかけ

となったのです。

サダト大統領の和平路線とエジプト=イスラエル平和条約の成立

第4次中東戦争

で一時は優勢にたったものの、最終的には敗北を喫したエジプトにとって、最大の衝撃をうけたのは当時の大統領サダトでした。

勝利目前で形勢が逆転し、痛みをともう敗戦にいたった現実をうけ止めたサダト大統領は、

「戦い続けるのではなく、和平を目指すしかない」

とおおきな方針転換を決断します。

ポイント

1977年には、サダト大統領みずからが突如イスラエルを訪れ、イスラエル国家の存在を認めたうえで、正式な交渉相手として和平交渉にいどむ姿勢をしめしました。

そして翌1978年、

アメリカのカーター大統領の仲介

により、

イスラエルのベギン首相

との間で歴史的な和平合意にいたります。

この合意に基づき、1979年には正式に

エジプト=イスラエル平和条約

が締結され、イスラエルは代償として

シナイ半島をエジプトへ返還

しました。

アラブ世界の変化とパレスチナ側の反発

エジプトがイスラエルとの和平に踏み出したことで、他のアラブ諸国にも変化が生まれました。

これまでイスラエルの存在そのものを否定していた姿勢から、

共存を模索する方向

へとてんじる国がふえ始めたのです。

しかしそのいっぽうで、

- パレスチナ人

- 難民

の立場は和平交渉の中でおき去りにされ、「不在の声」となってしまいました。

このことにつよい不満をいだいた

- パレスチナ解放機構(PLO)

- ゲリラ組織

は、イスラエルにたいする武装闘争をさらに激化させることとなります。

1976年6月には、

過激派PFLP(パレスチナ解放人民戦線)

が航空機をハイジャックし、

ウガンダのエンテベ空港

で事件をひき起こしました。

こうした動きをうけて、イスラエル国内では

「真の敵はPLOとそのテロ活動である」

という認識がつよまり、戦いの焦点が

パレスチナゲリラ

に向かうことになります。

レバノン侵攻とイスラエルへの国際的批判

PLOは次第に追い詰められ、

本拠地をレバノンにうつす

ことになりました。

そして1982年6月、イスラエルのベギン政権は、世界の関心が

- イラン=イラク戦争

- フォークランド戦争

に向かっているすきを突くような形で、

「PLOによるテロを根絶する」との名目

のもと、

レバノン侵攻

を開始します。

この軍事行動は

「第5次中東戦争」

とよばれます。

当時の

シャロン国防相が指揮を執ったイスラエル軍

は、

首都ベイルート

をはじめとする各地を占領しました。

その結果、

PLOはレバノンから撤退

し、

チュニス

へと拠点を移すこととなり、勢力はおおきく削がれることになりました。

しかし、その過程でレバノン国内の

マロン派キリスト教徒

による、

パレスチナ難民キャンプ

にたいする残虐な虐殺事件が発生し、これに

イスラエル軍が関与した

と見なされたことで、世界中からはげしい非難をあびることになります。

この批判をうけて、

- ベギン首相

- シャロン国防相

はともに政権の座をしりぞくこととなりました。

中東和平の模索とイスラエルの国際的承認

四度にわたる中東戦争をへて、イスラエルは

パレスチナ地域を支配する国家

として国際社会からの承認をえることになりました。

いっぽうで、これに反発する

パレスチナ側の武装勢力によるはげしい抵抗

もつづいていましたが、1980年代の終わりごろには、パレスチナ解放機構(PLO)も方向転換をはかり、

イスラエルとの共存を前提とした和平路線

へと移行していきました。

PLOの和平路線への転換と第一次インティファーダ

1987年、

ガザ地区

で

イスラエルの統治にたいするパレスチナ人の自発的な抵抗運動

いわゆる

第一次インティファーダ

がはじまりました。

こうした中、

PLOの指導者アラファト

は1988年、国連の場で演説をおこない、

パレスチナ全体の78%をイスラエルに譲る

ことを前提に、

残り22%にあたる

- ヨルダン川西岸

- ガザ地区

に限定した

小規模な国家の建設

をめざすという方針をあきらかにしました。

これは

二国家共存

をめざすおおきな政策転換であり、イスラエル側もこの方針にたいして一定の理解をしめし、和平の道が開かれはじめました。

冷戦の終焉と中東情勢への波及

1989年にはじまった

東欧の民主化運動

は、やがて

ソ連を中心とする社会主義陣営の崩壊

へとつながり、

冷戦の終結が宣言

されました。

ポイント

この歴史的な変化は中東にもおおきな影響を与えることとなります。

米ソの対立というおおきな枠組みがうしなわれたことで、地域ごとに独自の動きがめだつようになりました。

その一例が、

イラクのフセイン大統領

による

クウェートへの侵攻

です。

この行動は国際連合が機能しきれず、結果的に

アメリカ主導の多国籍軍

による

1991年の湾岸戦争

が勃発するきっかけとなりました。

ポイント

戦争後、アメリカの影響力が中東でもいっそう強まるいっぽうで、それに反発する動きがあらたな対立を生むことになりました。

湾岸戦争と和平への動きの高まり

湾岸戦争が進行する中で、イラクのサダム・フセイン大統領は

「リンケージ」

と称して、

- パレスチナ問題

- 湾岸危機

と関連づけ、

アラブ諸国の支持

をえようとこころみました。

その一環として、

イスラエルにたいしてミサイル攻撃

をおこない、国内では空襲への恐怖から

防毒マスクの需要

が急増し、パニックがひろがりました。

アメリカは、イスラエルの報復行動が戦局を一気に悪化させ、

アラブ諸国がアメリカ=イスラエルへの全面対決

に転じることを危惧し、イスラエルにつよく自制をもとめました。

ポイント

これをうけてイスラエルは軍事的な反撃をひかえ、戦争の拡大をふせぐ形となりました。

マドリード会議とはじめての公式対話

このような状況を受けて、

- アメリカ

- イスラエル

は従来の二国間協定にとどまらず、

中東全体をまき込む安全保障体制の必要性

を痛感しました。

そうした背景のもと、

1991年10月

にアメリカ主導で開催されたのが

「マドリード中東和平会議」

です。

この会議には、アメリカをはじめとする主要国とともにイスラエルが参加し、パレスチナ人もヨルダンとの合同代表団として出席しました。

ポイント

国際的な場において、イスラエルとパレスチナ人の代表が直接対話するのはこれがはじめてのことでした。

ただし、この時点ではパレスチナ解放機構(PLO)はまねかれておらず、サダム・フセイン政権を支持したことによって

アラブ諸国からの信頼をうしなっており、国際的地位は低下

していました。

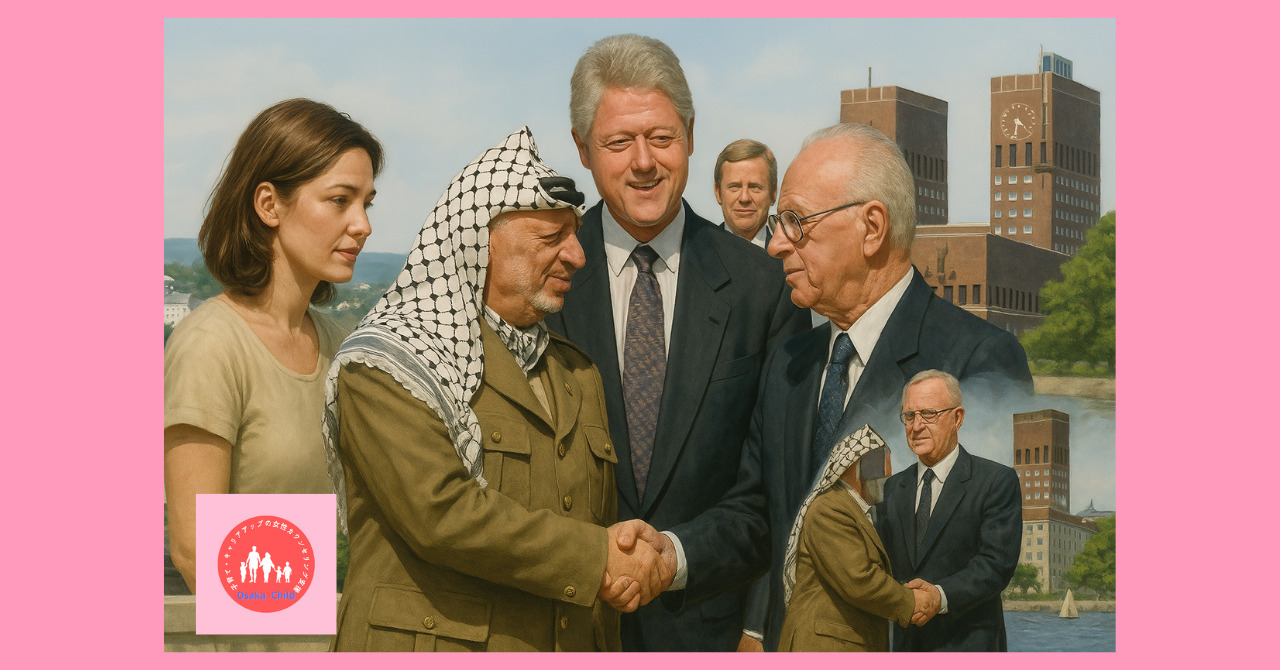

オスロ合意と暫定自治の開始

こうした中、

PLOのアラファト議長

はまき返しをはかり、

ノルウェーのオスロ

でひそかに

イスラエルとの直接交渉

をすすめました。

その結果、

1993年に「オスロ合意」

が成立し、

アメリカのクリントン大統領

たち会いのもと、

- アラファト議長

- イスラエルのラビン首相

が歴史的な握手をかわしました。

この合意によって

「パレスチナ暫定自治協定」

が発効し、

翌1994年にはパレスチナ暫定自治政府が設立

されました。

実質的にはPLOがその運営をになうこととなり、中東和平は大きく前進したようにみえました。

新たな対立の出現と和平の後退

しかし、湾岸戦争におけるアメリカの介入に反発する形で、

アラブ世界

では

イスラーム原理主義運動が活発化

していきました。

PLOの穏健な和平路線に対抗する形で、

パレスチナ国内

では

過激派組織「ハマス」

が台頭します。

イスラエルでは1995年11月、和平を推進していた

ラビン首相が暗殺

され、かわって

右派のリクード党

が急速に勢力を拡大しました。

2000年9月には、そのリクードの

シャロン党首

が

イスラーム教の聖地であるエルサレム旧市街の神殿の丘

を訪問したことで、

パレスチナ側の怒りが爆発

し、

第二次インティファーダ(大規模抗議運動)

が勃発します。

ポイント

翌年にはシャロンが首相に就任し、右派政権の下で対パレスチナ政策は一層強硬なものとなっていきました。

株式会社OsakaChildの高校世界史|エルサレムで三大宗教がわかる観光スポットについての記事

21世紀に入ってからの中東情勢の変化と緊張の再燃

1990年代には、

- パレスチナ

- イスラエル

がたがいの存在をみとめ合う形での

「二国家共存」構想

が進展し、和平への道筋がみえ始めていました。

しかし、イスラエルでは

強硬な姿勢をとるネタニヤフ政権

が誕生し、

- 領土の拡大

- 軍事力の強化

を重視する政策がおし進められることとなります。

ポイント

同時に、パレスチナ内部でも過激派の活動がはげしさをまし、緊張がふたたび高まりました。

また、アラブ諸国の間ではかつてのような団結力がうすれ、

イスラエルによる占領地支配

が現実のものとして定着しつつある状況となっています。

パレスチナ問題とテロへの対応の変化

2001年9月に

アメリカで同時多発テロ事件

が発生すると、

イスラエルのシャロン政権

はこれに連帯する姿勢を見せ、

アラブ過激派の行為として非難

するとともに、その背後にPLOが存在するとして、対決姿勢をつよめました。

シャロン政権は

ヨルダン川西岸への軍事侵攻

をおこない、

ラマラに滞在していたアラファト議長

を事実上の軟禁状態におきました。

いっぽう、アメリカ政府はイラク戦争をすすめるにあたり、国際的な支持を得るためにも

パレスチナ和平の進展

が必要と判断し、

2003年に

ブッシュ(子)大統領

が仲介役をつとめて、

- シャロン首相

- パレスチナ自治政府のアッバス首相

の間で

「中東和平ロードマップ」

が策定されました。

国連もこの枠組みに賛同し、和平プロセスは一時的に進展を見せます。

シャロン首相自身も方針を修正し、

2005年8月

には

ガザ地区から

- ユダヤ人入植者

- イスラエル軍

を撤退させる決断を実行しました。

シャロンの新党結成と入植地政策の行方

シャロン首相の和平路線への転換にたいし、

リクード党内の右派

とくに

ネタニヤフ元首相など

からのつよい反発がありました。

そのため、シャロン首相は

2005年にリクード党を離党

し、新たに

中道政党「カディーマ」

を設立します。

イスラエルはガザ地区からの撤退を完了させたものの、

より広大なヨルダン川西岸地区

ではユダヤ人の入植がつづけられており、

入植地を守るための「分離壁」の建設

がすすんでいます。

ポイント

これにより、対立構造はむしろ先鋭化する結果となりました。

ハマスの台頭と対パレスチナ政策の強硬化

いっぽう、パレスチナ内部では

イスラーム原理主義の影響を受けた政治勢力「ハマス」

が急成長を遂げ、

2006年のパレスチナ議会選挙

では第1党となり政権をになうことになりました。

同年1月には、ガザ撤退政策を推進していた

シャロン首相が脳卒中でたおれ

政界から事実上引退する事態となります。

その後、国内の右派勢力が発言力をまし、イスラエルは同年8月、

南レバノン

を実効支配していた

シーア派武装組織「ヒズボラ」の攻撃

を口実に

レバノン南部へ軍事侵攻

を開始しました。

ポイント

2008年以降は、とくにガザ地区をめぐる軍事的緊張が高まるいっぽうとなっています。

2009年3月には、

リクード党の右派指導者ネタニヤフ

がふたたび首相に就任し、

- ハマス

- イラン

といった

反イスラエル勢力

にたいする徹底抗戦を主張しながら、長期政権を築いていきました。

核兵器とイスラエルの安全保障戦略

イスラエルは、

アラブ諸国にかままれているという地政学的状況

から、

国家の安全保障を最優先

にしており、軍備の近代化を強力に推し進めてきました。

核兵器については公式には言及していませんが、その保有は

「公然の秘密」

とされています。

イスラエル側としては、

イランが核開発を進めているとのうたがい

がある以上、

自衛のために核兵器を保持することは当然

だという認識があると考えられます。

そのため、1968年に締結された

核拡散防止条約(NPT)

には加盟していません。

2015年のNPT再検討会議において、

アラブ諸国が「中東の非核地帯化」を提案

しましたが、

アメリカはこの案に反対

しました。

これは、

同盟国イスラエルの核保有の実態が明らかになる

ことを懸念したためであり、オバマ大統領のかかげる

「非核化構想」が二枚舌

であると批判される結果となりました。

イェルサレム首都問題とアメリカの対応

イスラエルは、

- ユダヤ教

- キリスト教

- イスラーム

の聖地が集中する

エルサレム(イェルサレム)

を自国の首都とさだめています。

しかし、

旧市街をふくむ東エルサレム

は

かつてヨルダンの支配下

にあり、

イスラエルは1967年の第3次中東戦争で全域を占領

し、

1980年にあらためて首都であると正式に宣言

しました。

それにもかかわらず、国際社会はこれを認めておらず、各国の大使館は依然として

テルアビブ

におかれています。

アメリカも長年テルアビブに大使館をかまえていましたが、

2017年に就任したトランプ大統領

は政策を転換し、

2018年5月14日にアメリカ大使館をエルサレムに移転

させました。

この対応は

- 国内のユダヤ系住民

- キリスト教福音派の支持

を意識したものであるとされ、

イランとの関係悪化をまねくきっかけ

にもなりました。

アラブ諸国との関係正常化とその背景

トランプ政権は2020年8月、

- イスラエル

- アラブ首長国連邦(UAE)

との

国交樹立を仲介

し、

ポイント

両国の関係正常化を実現させました。

これは、

- エジプト

- ヨルダン

に次ぐ、

- イスラエル

- アラブ諸国

との3番目の国交樹立となり、

長年のイスラエル包囲網に風穴をあける出来事でした。

同年9月11日には、さらに

バーレーンとの国交正常化

も発表されました。

両国ともイランの脅威をつよく意識しており、それが

- イスラエル

- アメリカ

との協調へとつながっています。

いっぽうで、アラブ諸国は公式には、

- 1967年の第3次中東戦争以降に占領された地域の返還

- 東エルサレムを首都とするパレスチナ国家の建設

を和平の前提条件としています。

とはいえ、イスラエルはアメリカの強力な支援をうけることで、

アラブ諸国の一部を徐々にとり込む形

で自国の立場を確立しつつあるのが現状です。

保守強硬派ネタニヤフの登場と和平への逆風

ベンヤミン・ネタニヤフ(Benjamin Netanyahu、1947年生まれ)

は、1996年から1999年にかけて

イスラエル首相

をはじめてつとめました。

この期間、1993年に成立したオスロ合意によって進展が期待されていた中東和平は、アラブ過激派の活動が活発になったことを理由に転換され、ふたたび緊張が高まる結果となりました。

一度政権をはなれた後も、ネタニヤフ氏は

イスラエルの安全保障を最優先

とする立場を貫き、

軍備強化を主張

しつづけました。

タカ派として保守層の強い支持

を受け、2009年に再び首相にかえり咲きます。

このころから、

ガザ地区で勢力を拡大していたハマス

にたいし、

イランが支援していると指摘する

など、

イランを明確に敵視する姿勢

が顕著になります。

イランの保守派アフマディネジャド大統領

が民生用と称して核開発をすすめたことにより、イスラエル側の警戒心はさらにつよまりました。

ネタニヤフ政権は

中東和平に対して消極的な立場

を取り、むしろ

パレスチナ自治区にユダヤ人入植を推進

し、

境界に壁を建設するなどの強硬策

をすすめました。

2014年には

ガザ地区のハマスとの間で軍事衝突

が発生し、地上部隊も投入され、

約2,000人以上の死傷者

を出す大規模な戦闘となりました。

トランプ政権との連携と外交の転換

右派色の強いネタニヤフ政権にたいし、

アメリカのトランプ大統領は明確な支持

をうち出しました。

2017年には

イェルサレムをイスラエルの首都

として正式に認定し、2018年5月には

アメリカ大使館をテルアビブからイェルサレムへ移転

させました。

これにたいして

アラブ諸国はつよく反発しています。

さらに、2020年1月にはトランプ政権の仲介により

- アラブ首長国連邦(UAE)

- イスラエル

が国交を正常化し、つづいて

バーレーンとの関係もととのいました(いわゆる「アブラハム合意」)。

そのいっぽうで、同年5月には

イェルサレムのイスラーム教のモスクへの通路が封鎖された

ことから

パレスチナ人の抗議

が発生し、

ガザ地区のハマスがロケット弾を発射

イスラエルはこれにたいして空爆をおこないました。

長期政権の陰りと一時退陣

ネタニヤフ氏は、対

- アラブ

- パレスチナ

- イラン

への強硬姿勢をつらぬきつつ長期政権をきずいてきましたが、そのいっぽうで

政権の長期化にともなう汚職問題

が浮上しました。

2020年1月には

収賄罪で正式に起訴

され、国内では政権への不満がたかまりました。

2021年3月に行われた総選挙では、

- 連続12年

- 通算15年

にわたる首相在任にもかかわらず、

与党リクードは単独過半数を確保できず

連立工作も難航した結果、

ネタニヤフ氏は政権をしりぞきました。

その最中、2021年5月にはふたたび

イェルサレムでの衝突

が発生し、

- ハマスによるロケット攻撃

- イスラエルの報復空爆

がおこなわれました。

これを

「ガザ戦争」

とよび、

約10日間の激しい戦闘

の末、停戦が成立しましたが、

ネタニヤフ政権の復活にはいたりませんでした。

反ネタニヤフ連合政権の発足とその終焉

総選挙の結果、いずれの政党も安定多数を確保できず、最終的に

8つの政党による「反ネタニヤフ連合」

がくまれることになりました。

2021年6月には、

極右政党ヤミナのベネット党首

が新首相に就任しました。

この連立政権には

- 右派

- 中道

- 左派

さらにはアラブ系政党までもがふくまれており、

「ネタニヤフ退陣」を唯一の共通目的

として成立した政権でした。

しかし、2022年4月には

ヤミナ党が分裂

し、連立政権は議会で過半数を維持できなくなります。

6月にはベネット首相が退陣し、

中道政党「イェシュアティド」のラピド氏

が暫定首相に就任。

ラピド政権はパレスチナ問題については「一時棚上げ」とする立場を国際的にしめしましたが、ネタニヤフ氏はこれを

「国家を危険にさらす弱腰外交」

と非難し、ふたたび政権奪還への意欲を見せました。

「史上最右翼」政権としての復活

2022年11月1日には、4度目となる総選挙が行われ、ネタニヤフ復帰をめぐる攻防が注目されました。

結果はどちらの政党も単独過半数にはとどかなかったものの、12月21日、

反ラピド派の野党が連立で過半数を獲得

し、

12月29日にネタニヤフ氏がふたたび首相に信任

され、政権にかえり咲きました。

今回の政権は、右派のリクードにくわえ、

- 極右勢力

- 宗教右派

との連立で構成されており、かつてないほどの

右傾化政権として「史上最右翼政権」

とも称されています。

背景には、世界の注目が

ウクライナ戦争

に集中している中で、

イスラエルの防衛を重視する強硬派への支持

が高まったことがあります。

ネタニヤフ氏は、パレスチナ問題ではひき続き強硬な姿勢を維持し、イランとの対立姿勢も変わっていません。

とくに、イラン核合意に反対する立場をとりつづけており、

「強いイスラエルの象徴」

としてふたたび存在感を高めています。

聖地をめぐる緊張と中東情勢への影響

政権復帰後の2023年1月3日には、

国家安全保障相に就任した極右政党党首ベングビール氏

が、エルサレム旧市街にある

ユダヤ教の聖地「神殿の丘」を訪問

しました。

この場所はイスラーム教徒にとっても聖地である

ハラム・アッシャリーフ(岩のドームがある場所)

にあたり、

ヨルダン政府系のイスラム団体が管理

しているため、ユダヤ教徒による礼拝は禁じられています。

ベングビール氏はこれまでも訪問した経験がありますが、

閣僚として訪れたのは今回がはじめて

であり、

- パレスチナ人

- アラブ諸国

だけでなく、

中東和平を重視する

- アメリカ

- 欧州諸国

からもつよい懸念の声があがっています。

この訪問は、ハマスをはじめとする

イスラーム原理主義勢力にたいするネタニヤフ政権の「強硬姿勢」をしめす意図

があったと見られており、今後の中東情勢への影響が懸念されています。

2023年ガザ侵攻とイスラエル・パレスチナの新たな衝突

2023年10月7日、ハマスは

ガザ地区からイスラエルに向けてロケット弾を多数発射

し、さらに

地上から国境を越えてイスラエル領内に侵入

しました。

この攻撃によって、

おおくのイスラエル市民が犠牲

となり、

200人以上が人質として拉致される

という深刻な事態となりました。

ポイント

国際社会の大多数は、このハマスによる行動をテロと非難し、イスラエルの自衛権行使を支持する立場をとりました。

イスラエルのネタニヤフ政権はただちに

報復としてガザへの空爆を開始

し、のちに地上部隊の展開も行いました。

地上戦の拡大については、おおくの国が

- 人質の安全確保

- 民間人の犠牲増加

の観点から自制をもとめましたが、イスラエル軍は段階的に侵攻を強化していきました。

歴史的節目の年に起きた攻防

今回の衝突が起きた2023年は、

- 第4次中東戦争から50年

- オスロ合意に基づくパレスチナ暫定自治協定から30年

という、象徴的な節目にあたる年でもあります。

その意味で、この出来事は単なる一時的な対立ではなく、歴史のおおきな流れの中で位置づけられるものと見ることもできるでしょう。

ポイント

こうした展開によって、国際社会が支援してきた「二国家共存」の構想が、現実的には頓挫していることが改めて浮き彫りとなりました。

- イスラエル

- パレスチナ

双方の立場は、単なる

- 「和解」

- 「人道的停戦」

といったレベルをこえた、

より深い断絶へと移行しているようにも感じられます。

イスラエルの強硬姿勢の背景とは

では、ネタニヤフ政権をささえる

イスラエルの強硬な外交・軍事姿勢

は、いったいどこから来ているのでしょうか。

その背景には、1970年代以降にくり返されてきた

パレスチナ人による自爆テロへの根深い恐怖と敵意

があると考えられます。

また、

- ガザ

- ヨルダン川西岸

での

パレスチナ人の困難な生活状況

について、おおくのイスラエル人が知らない、あるいは知ろうとしていないと指摘されています。

そのような民意の上に成立しているネタニヤフ政権は、たとえ汚職などの疑惑をかかえながらも、

「イスラエルの安全保障をになう政権」

として、国内では一定の支持をあつめめ続けているのが現状です。

アブラハム合意がもたらした影響

今回の衝突を、

「タカ派政権であるネタニヤフ首相の姿勢がもたらした結果」

として見ることもできます。

とくに、イェルサレムをめぐるイスラエルの強硬な主張は、

- パレスチナ人

- イスラーム教徒

をおおきく刺激してきました。

また、2020年に

- トランプ前大統領

- ネタニヤフ首相

が推進した

「アブラハム合意」

によって、

- UAE

- バーレーンなど

一部のアラブ諸国がイスラエルと国交を樹立した

ことは、パレスチナ側の孤立感を深める要因となったとも言われています。

過去のレバノン侵攻との共通点

今回のイスラエルの行動には、過去の「成功体験」が影響していると指摘されています。

そのひとつが、

1982年のレバノン侵攻

です。

当時、PLOはレバノンに拠点をうつし、イスラエルにたいする武装攻撃をつづけていました。

これに対し、イスラエルのベギン政権は

ベイルートを攻撃

し、

PLOをチュニスへ追い出すことに成功

しました。

この軍事行動は、結果的に

PLOを武装闘争から和平路線へと転換させる契機

となりました。

国際社会が

- イラン=イラク戦争

- フォークランド戦争

に注目していたこともあり、

イスラエルの行動にたいする非難は限定的でした。

ハマス排除という戦略と今後の課題

2023年のガザ侵攻

も、

当時と同様に「テロとの戦い」をかかげ、イスラエルがハマスを交渉相手とはみなさず、

排除することを目的

としているように見えます。

ウクライナ戦争によって国際社会の注意が分散している中、イスラエルはこれを機に、

ガザからハマスをいっそうするシナリオ

を描いている可能性があります。

ただし、1982年のレバノン戦争では、パレスチナ難民への虐殺が発覚し、最終的にベギン政権が退陣に追い込まれました。

今回はそのような展開をさけられるかどうかも注目されます。

ガザの将来と国際社会の課題

すでに報道では、ハマス壊滅後の

ガザ統治のあり方

について議論がはじまっています。

しかし、重要な役割を担うべき

パレスチナ自治政府

は、実効的な支配力を持っておらず、その機能不全が懸念されています。

また、アメリカが今後どの程度関与していくかも不透明です。

ポイント

そもそも、今回のハマスの行動を単なる「イスラエルへの憎しみ」として片づけてよいのかどうか、その根底には何があるのか、わたしたちは慎重に考える必要があるでしょう。

現時点では多くのことが不明瞭なままですが、中東の緊張がふたたび高まっていることは明らかです。

今後の展開を注視する必要があります。

まとめ|日本にいると理解しがたいパレスチナ問題は宗教とアラブ諸国・イスラーム諸国がかかわっている

イスラエル建国から始まった中東の複雑な歴史は、パレスチナ問題を軸に多くの戦争と和平交渉を経て現在に至っています。4度にわたる中東戦争、PLOの和平路線転換、オスロ合意、そして近年のガザ侵攻に至るまで、イスラエルとパレスチナの対立は国際政治の重要な焦点となっています。歴史を知ることで、ニュースの背景がわかり、世界の見方も広がります。高校世界史の大学受験においても、現代史の理解は差がつくポイントです。

また、こうした世界の動きを理解しながら、子どもにどう伝えるかに悩む40代の母親も多いのではないでしょうか。Osaka-Childでは、受験期の高校生を支える母親の不安や疑問に寄り添うカウンセリング支援を行っています。家庭内でのコミュニケーションや進路に関する悩み、歴史の学びをどうサポートするかといったテーマも丁寧に対応。お子さんの受験と成長を見守るための心の整え方を、一緒に見つけていきましょう。

ネットバンキングのご利用で、今すぐ開始することが可能です。

株式会社OsakaChildの3人の子育てでストレスのたかい40代女性のカウンセリングを受ける

株式会社OsakaChildの産後のなやみが分かる関連記事

40代母親の産後の65%が発症する痔の治し方とは?早期対処で自然治癒【産婦人科医監修】

40代女性の産後のいぼ痔は自分でできる治し方「押し込み法」|重症化する前に対応しよう【産婦人科医監修】

40代母親の産後の痔でもっとも最適な治療は肛門に溜まる便をすべて出すこと!【産婦人科医監修】

40代母親産後すぐに授乳中に便秘|原因・対応・便秘薬の使い方を解説【産婦人科医監修】

40代女性の慢性的な便秘が原因で痔になる|切れ痔・いぼ痔の違い・対処法を解説【産婦人科医監修】

45歳で第3子出産で産後のおしり痛みは肛門部病変が原因!いぼ痔・切れ痔改善方法【産婦人科医監修】

43歳で第3子出産で産後に無意識に便がもれる症状の原因は骨盤底筋や神経活動の損傷【産婦人科医監修】

43歳で出産した産後の見られる姿勢の乱れはリラキシン分泌|骨盤緩む症状改善【産婦人科医監修】

【産婦人科医監修】産褥期とは?産褥期の過ごし方で子どもとの発育が7倍に促進|回復と負荷をバランス良く

43歳で第3子を出産した女性の産褥期の5つの症状を徹底解説|腹痛・頭痛・胸痛・呼吸症状・メンタル【産婦人科医監修】

44歳で第3子出産した女性の産褥期の回復をうながす過ごし方を徹底解説【産婦人科医監修】

43歳で第3子出産した女性の産褥期はいつまで続く?産褥期に見られる状態も解説【産婦人科医監修】

45歳で第3子出産した産後にみられる悪露の種類をわかりやすく解説【産婦人科医監修】

42歳で第3子出産した産後にあらわれる悪露の1ヶ月の変化をわかりやすく解説【産婦人科医監修】

44歳で第3子出産した女性におすすめ産褥パッド5選徹底解説【産婦人科医監修】

41歳で産後に見られる子宮復古不全の症状と治療方法とは【産婦人科医監修】

44歳で第3子出産で会陰裂傷で難産に!産後の会陰の痛みは2ヶ月以内まで【産婦人科医監修】

42歳で第3子出産した産後の尿もれをケーゲル体操で2ヶ月で改善しよう|骨盤底筋を収縮しよう【産婦人科医監修】

45歳で第3子出産でお腹のたるみを6ヶ月で改善する産後の骨盤底筋トレーニングとは【産婦人科医監修】

46歳で第3子出産後の膣マッサージで骨盤底筋を強くする|性感染症・尿もれ予防・性感帯の活性化【産婦人科医監修】

43歳で第3子出産した産後の膣ケアでデリケートゾーンの効果を解説|性感染症予防・セックス感度140%アップ【産婦人科医監修】

43歳で第3子出産後のセックスの快楽のための膣マッサージと骨盤底筋ケアとは【産婦人科監修】

45歳で第3子出産した40代女性の恥垢が原因「デリケートゾーン」の臭いを改善する方法【産婦人科医監修】

42歳で第3子出産産後のオナニー(自慰行為)いつからしていい?週何回やっていいか解説【産婦人科医監修】

43歳で第3子出産の産後のセックスでオルガズム達しやすい騎乗位のやり方・種類解説【産婦人科医監修】

42歳で第3子出産の産後にオナニーでイクための15の方法とオルガズムしやすい部位を解説【産婦人科医監修】

44歳で第3子出産の産後にセックスでポルチオ刺激してオルガズムを得る方法【産婦人科医監修】

46歳で第3子出産の産後のセックスでポルチオ開発で奥イキさせる刺激の仕方とは【産婦人科医監修】

45歳で第3子出産の産後にセックスでイクためのGスポットの見つけ方【産婦人科医監修】

44歳で第3子出産の産後にGスポット刺激でオルガズムになれるイキ方徹底解説【産婦人科医監修】

42歳で第3子出産の産後にオナニーでオルガズムのための性感帯の探し方とは【産婦人科医監修】

45歳で第3子出産の産後のオルガズムに関係する女性器の上付きと下付きの違い【産婦人科医監修】

42歳で第3子出産の産後のセックスで前戯のやり方をペニス挿入まで徹底解説【産婦人科医監修】

46歳で第3子出産の産後にクリトリスの勃起はどれぐらい?勃起させる方法も解説【産婦人科医監修】

44歳で第3子出産の産後での女性器の構造・はたらき・特徴を徹底解説【産婦人科医監修】

43歳で第3子出産の産後に脳イキでイメージしながら膣を触らずにイク方法とは【産婦人科監修】

46歳で第3子出産の産後の更年期に見られるセックスの悩みを解説|性交痛・膣が濡れにくい【産婦人科医監修】

46歳で第3子出産の産後のセックスで挿入しにくい膣を改善する潤滑ゼリーの使い方【産婦人科医監修】

株式会社Osaka-Childの3人の子育てでストレスがたかい40代女性の心理作用をととのえるカウンセリング

子育ての真っ最中で、仕事と家庭の間で揺れ動いている女性の皆さんへ。私たちのカウンセリングサービスは、あなたのためにあります。もし心の中で悩みや生きづらさを感じている場合、それは特別な心のケアが必要な証拠です。株式会社Osaka-Childとして、日々の生活で直面している困難を理解し、その解決をサポートします。

私たちは、あなたが人生の困難に立ち向かう勇気を見つけるための安全な空間を提供します。当社のプロフェッショナルなカウンセラーは、あなたの問題や感情に深い理解を持ち、あなたを尊重します。ここでは、あなたの気持ちを自由に表現し、過去の影響から解放され、自分自身を再発見することができるでしょう。

カウンセリングは、心理システムの問題を共に解決するための有力な手段です。私たちのカウンセリングでは、まずじっくりとあなたのお話を聴きます。過去の経験やトラウマ、日常生活でのストレスなど、あなたが抱える悩みや心の中での葛藤を理解し、共感します。その後、適切なカウンセリング技法を用いて、心の中のブロックを取り除き、自分自身と向き合い、成長するためのサポートを行います。

初めての方でも、私たちのサービスを利用することはとても簡単です。当社のウェブサイト上で、カウンセリングセッションの申し込みをすることができます。また、具体的な問い合わせや不明点がある場合は、お気軽に当社までメールをお送りください。

心の中で抱える悩みや生きづらさに苦しんでいるなら、あなたは一人ではありません。株式会社Osaka-Childは、あなたが自分自身の価値を見つけ、生活の質を改善するためのサポートを提供します。カウンセリングを通じて、あなたがより健康的で充実した人生を歩む手助けをいたします。

カウンセリングのプロセスは、あなたの個別のニーズや目標に合わせてカスタマイズされます。私たちは、あなたが心地よく感じるペースでサポートを提供し、尊重と信頼の関係を築くことを大切にしています。カウンセリングを通じて、自己理解を深め、心の中の問題を克服し、より充実した人生を築いていきましょう。

あなたが心の支えを必要としているなら、ぜひ株式会社Osaka-Childのカウンセリングにお越しください。私たちがあなたの側にいて、共に問題を解決し、より健康で幸せな未来を築くお手伝いをいたします。一歩踏み出す勇気を持ってください。私たちと一緒に、新しい人生の扉を開いてみましょう。

小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援事業をする株式会社Osaka-Childとは?

【 復学率100% 】小中学生復学支援Osaka-Childの支援策とは?

こちらもCHECK

-

-

【 復学率100% 】小中学生復学支援Osaka-Childの支援策とは?

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

【堺市】不登校の子どもをサポートする!Osaka-Childのカウンセリング支援

こちらもCHECK

-

-

【堺市】不登校の子どもをサポートする!Osaka-Childのカウンセリング支援

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 Osaka-Childは、堺市にある不登校の子どもたちとその家族を支援するカウンセリ ...

続きを見る

復学支援の専門家が教える、家庭学習支援のポイントと効果的な学習方法

株式会社Osaka-Childの心理技法・心理検査一覧

株式会社Osaka-Childの障害一覧

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:母親のメンタルサポート

支援内容

1. オキシトシン分泌促進で子どもに接する母親の専門的なカウンセリング

2. 胎児期から乳児期のオキシトシン分泌状態の再経験

3. 母親の子育ての疲れやストレスの軽減

4. 母親の胎児期・幼少期の体験のインナーチャイルドの修正

5. 母親の親子関係をカウンセリングにより気づかせる

6. カウンセリングによって母親の生き方を主体性を持たせる

7. 幼少期に得られなかった愛着の再構築

8. 個人に合った最適な心理システムの再起動

9. 母親を子どもの親から一個人としての存在の獲得

10. 愛着育成による自己肯定感の向上

11. 人生軸上でインストールした感覚ー認識の空洞化

母親のメンタルサポートの具体的なアプローチ

株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学支援の一環として、母親のメンタルサポートを提供しています。以下に、具体的な支援内容を説明します。

- オキシトシン分泌促進で子どもに接する母親の専門的なカウンセリング オキシトシンは愛着や絆の形成に関与するホルモンであり、母親と子どもの関係を深める重要な役割を果たします。カウンセリングにおいては、母親がオキシトシン分泌を促進する方法や子どもとの関わり方について学びます。

- 胎児期から乳児期のオキシトシン分泌状態の再経験 母親が胎児期から乳児期の自身のオキシトシン分泌状態を再経験することで、子どもとの関係性や愛着形成に関する理解を深めます。これにより、母親はより適切な愛着行動を身につけ、子どもの安定した成長を支援します。

- 母親の子育ての疲れやストレスの軽減 子育てにおける疲れやストレスは母親のメンタルヘルスに大きな影響を与えます。専門的なカウンセリングにより、母親の疲れやストレスを軽減し、心の健康を保つための具体的なケア方法を提供します。

- 母親の胎児期・幼少期の体験のインナーチャイルドの修正 母親の胎児期や幼少期におけるトラウマや負の体験は、子育てに影響を及ぼすことがあります。カウンセリングにより、母親は自身のインナーチャイルド(内なる子どもの存在)の修正を通じて、子育てにおける負のパターンを変容させます。

- 母親の親子関係をカウンセリングにより気づかせる 母親の親子関係に潜むパターンや影響をカウンセリングを通じて明示し、母親自身がその関係性に気づくことを支援します。これにより、母親はより良好な親子関係を構築し、子どもの成長を促進します。

- カウンセリングによって母親の生き方を主体性を持たせる 母親が自身の生き方を主体的に選択し、子どもとの関係性をより意識的に築いていくことを支援します。母親の個別のニーズや目標を考慮し、適切なカウンセリングプランを策定します。

- 幼少期に得られなかった愛着の再構築 母親が幼少期に得られなかった愛着を再構築することで、自己肯定感や安心感を向上させます。カウンセリングにおいては、母親が自身の愛着スタイルや関わり方を理解し、健全な愛着関係の構築に向けた具体的なアプローチを身につけます。

- 個人に合った最適な心理システムの再起動 母親の心理システムの再起動により、ストレスへの対処能力や情緒調整能力を向上させます。カウンセリングにより、母親は自身の心理的な困難や制約を克服し、より健康的な心の状態を取り戻すことができます。

- 母親を子どもの親から一個人としての存在として認識 母親が自身を単に子どもの親としてではなく、個別の存在として認識することを支援します。母親の自己アイデンティティや自己実現の重要性を再確認し、自己成長とバランスの取れた生活を促進します。

- 愛着育成による自己肯定感の向上 母親が子どもとの愛着関係を育むことで、自己肯定感や自己価値感を向上させます。カウンセリングにおいては、母親が愛着行動やコミュニケーションスキルを向上させるための具体的な手法やアドバイスを受け取ります。

- 人生軸上でインストールした感覚ー認識の空洞化 母親が人生軸上で自身の感覚や認識を見つめ直し、新たな視点や意味づけを行うことを支援します。これにより、母親はよりポジティブな心理状態を持ち、子どもとの関係や子育てにおいてより健全な選択を行うことができます。

具体的な支援内容として、母親は定期的なカウンセリングセッションを通じて自身のメンタルヘルスや子育てに関する課題を共有し、カウンセラーとの対話やアドバイスを受け取ります。また、母親には日常生活におけるストレス管理や自己ケアの方法、感情の調整やコミュニケーションスキルの向上など、実践的なツールや戦略が提供されます。

大阪の不登校カウンセリング|40代の母親が必知!子供の不登校を解決する支援方法と専門家のアドバイス

こちらもCHECK

-

-

大阪の不登校カウンセリング|40代の母親が必知!子供の不登校を解決する支援方法と専門家のアドバイス

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 子供の不登校は多くの40代の母親にとって深刻な悩みです。その解決には適切な支援方法と ...

続きを見る

【40代母親からの第一歩】不登校問題解決への道と専門カウンセリングでの導き

こちらもCHECK

-

-

【40代母親からの第一歩】不登校問題解決への道と専門カウンセリングでの導き

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 40代の母親が抱える不登校問題は深刻な課題です。子どもの不登校により家庭や学校の関係 ...

続きを見る

【幸せホルモン】オキシトシンの増やし方12選|瞑想やマインドセット・身体調整が効果的

不登校の原因を知る方法!40代の母親が的確にサポートする方法とは?

中学生の不登校の原因は母親にあった!母親へのカウンセリングで復学につなげる

【40代子育ての悩み】不登校の原因を解明!不登校になる子の親の特徴と改善策

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どものカウンセリング

支援内容

1. 不登校の子どもが抱えるココロの動きの促進

2. 幼少期の負の体験の心理システムの循環

3. 親子関係による負の自己イメージの軌道修正

4. 学校環境での存在価値の促進

5. 過去ー現在ー未来の時間軸の自然循環

6. 幼少期に遺伝的にもっているエネルギーの再生成

7. 学校環境で経験した負の要素への関わり

8. 学校環境で作られた他者との競争原理の滅尽

9. 母親では得られなかった愛着をカウンセラーとの共有で再獲得

10. 幼少期のゼロベースでの人間像への気づき

11. 負の心理システムで構成された世界観の抑制

不登校の子どものカウンセリングの具体的なアプローチ

- 不登校の子どもが抱えるココロの動きの促進 不登校の子どもは心理的な負担を抱えている場合があります。私たちは、子どものココロの動きを理解し、彼らが抱える不安やストレスを軽減するための支援を行います。具体的な方法としては、感情の表現や認識のトレーニング、リラクゼーション技法の導入などがあります。また、子どもが自己理解を深め、自己肯定感を高めるために、自己探索のプロセスにも取り組みます。

- 幼少期の負の体験の心理システムの循環 幼少期に経験した負の出来事やトラウマは、不登校の原因となることがあります。私たちは、そのような負の体験が心理システムにどのように影響を与え、循環するのかを理解し、子どもと共にその解決に向けた取り組みを行います。具体的には、トラウマ解消のための技法や自己発見のプロセスを通じて、過去の負の経験に対処し、新たな自己概念を構築するサポートを行います。

- 親子関係による負の自己イメージの軌道修正 親子関係は子どもの自己イメージに大きな影響を与えます。不登校の子どもにおいては、負の自己イメージが形成されることがあります。私たちは、子どもと親の関係を理解し、親子のコミュニケーションの改善や共感的な対話を通じて、子どもの自己イメージの軌道修正を支援します。親には、子どもの感情や困難に対して理解を示し、受け入れる姿勢を促すためのアドバイスや指導を提供します。

- 学校環境での存在価値の促進 不登校の子どもは学校環境での存在価値や自己肯定感に欠けていることがあります。私たちは、子どもが学校での存在感を取り戻すための支援を行います。具体的には、学校との連携や学校内でのサポート体制の構築を行い、子どもが自分の能力や才能を発揮できる場を提供します。また、学校生活の中での達成感や成功体験を通じて、子どもの自信を育む取り組みも行います。

- 過去ー現在ー未来の時間軸の自然循環 不登校の子どもは、過去の困難や現在の問題に囚われる傾向があります。私たちは、子どもが過去、現在、未来の時間軸を自然に循環できるように支援します。過去の出来事への執着や現在の問題に対する固執を解放し、未来に向けて前向きに取り組むことを促します。具体的な方法としては、目標設定や将来のビジョンの明確化、行動計画の策定などがあります。

- 幼少期に遺伝的に持っているエネルギーの再生成 子どもの行動や感情は、幼少期に遺伝的に受け継がれたエネルギーによって影響を受けることがあります。私たちは、子どもが遺伝的に持っているエネルギーを再生成し、ポジティブな方向へと導くための支援を行います。具体的には、子どもが自己観察や自己理解を深めるプロセスを通じて、自己変容を促すことに焦点を当てます。

- 学校環境で経験した負の要素への関わり 不登校の子どもは、学校環境での負の要素に対して適切に関わることができない場合があります。私たちは、子どもが学校環境での負の要素に対して適切に対処できるように支援します。具体的には、コミュニケーションスキルのトレーニングや問題解決能力の向上を促すプログラムを提供し、子どもが対処方法を見つけられるようにサポートします。

- 学校環境で作られた他者との競争原理の滅尽 学校環境では競争原理が存在し、不登校の子どもにとっては負の影響を与えることがあります。私たちは、他者との競争原理を滅尽し、協力や共感の文化を醸成する支援を行います。具体的には、協調性やチームワークの重要性を学ぶ活動や、他者との比較ではなく自己の成長に焦点を当てる指導を行います。

- 母親では得られなかった愛着をカウンセラーとの共有で再獲得 不登校の子どもの中には、母親からの愛着が不足している場合があります。私たちは、子どもがカウンセラーとの関係を通じて、得られなかった愛着を再獲得できるように支援します。子どもが安心感や信頼感を育み、自己価値感や自己受容感を高めるために、カウンセラーとの関係性を重視したアプローチを取ります。

- 幼少期のゼロベースでの人間像への気づき 不登校の子どもには、幼少期に根付いた人間像や自己イメージに問題がある場合があります。私たちは、子どもが自己観察や内省を通じて、幼少期のゼロベースから新たな人間像への気づきを促す支援を行います。具体的には、自己評価の見直しやポジティブな特性の発見、適応的な思考や行動パターンの構築をサポートします。

- 負の心理システムで構成された世界観の抑制 不登校の子どもは、負の心理システムで構成された世界観を持っていることがあります。私たちは、子どもがそのような負の世界観から抜け出し、ポジティブな視点や心理的な柔軟性を取り戻すための支援を行います。

具体的には、認知行動療法やポジティブ心理学の手法を用いて、子どもの思考や信念の再構築を促し、より健康的な心理システムを構築します。 株式会社Osaka-Childの臨床心理士(カウンセラー・セラピスト・不登校専門カウンセラー)として、私たちは不登校の子どもとその家族に対して、個別に適した支援を提供します。子どもの心の健康を重視し、不登校の原因や状況を的確に把握した上で、専門知識や経験に基づいたアプローチを用いてサポートを行います。私たちの目標は、子どもが健やかな学校生活を送り、自己成長や社会参加の機会を最大限に引き出すことです。

不登校カウンセリングでHSCの子どもを復学支援に|HSCの子どもを持つ40代の母親に向けて

こちらもCHECK

株式会社Osaka-Childのカウンセリング技法

カウンセリングとは?心理システムを正常化して生きづらさを克服する効果最大

-

-

参考カウンセリングとは?心理システムを正常化して生きづらさを克服する効果最大

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

来談者中心療法で心理システムを自然状態にして精神的苦しみを克服|40代女性の生きづらさ克服

-

-

参考来談者中心療法で心理システムを自然状態にして精神的苦しみを克服|40代女性の生きづらさ克服

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

トラウマインフォームドケアをカウンセリングで心理システムの最短正常化に

-

-

参考トラウマインフォームドケアをカウンセリングで心理システムの最短正常化に

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

オンラインカウンセリングのメリット・デメリットを知って手軽に心理システムを正常化する

-

-

参考オンラインカウンセリングのメリット・デメリットを知って手軽に心理システムを正常化する

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

精神分析的心理療法でカウンセリングを実施し心理システムの正常化で生きづらさ克服

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どもの身体調整

支援内容

1. 子どもの姿勢コントロールの修正

2. 姿勢コントロールによる身体アライメント構築

3. 姿勢コントロールから重心作り

4. 学習に不可欠な座り姿勢での姿勢コントロールの促通

5. 姿勢に伴う手の運動構成のバランス

6. 姿勢と視覚・聴覚情報の同期

7. 全身の関節運動・筋肉の出力調整

8. 三半規管や脳神経系の出力の修正

9. ハンドリングによる触覚刺激で感覚系のコントロール

10. 皮ふ刺激によるオキシトシン分泌の促進

11. 皮ふ・筋膜・筋肉・筋肉の長さのセンサーのコントロール

12. 感覚ー認識システム促通から無の状態へのアップデート

13. 身体への関わりによる不足した愛着の向上

14. 負の心理システムで過緊張した筋肉の正常化

15. 負の心理システムから身体への過剰な意識への抑制

不登校の子どもの身体調整の具体的なアプローチ

株式会社Osaka-Childでは、不登校の小中学高校生や発達障害の子どもの復学支援の一環として、身体調整の支援を行っています。以下に、具体的な支援内容を説明します。

- 子どもの姿勢コントロールの修正 子どもの姿勢は、身体の調整や感覚統合に重要な役割を果たします。不適切な姿勢が存在する場合、学習や集中力に悪影響を与えることがあります。私たちは、子どもの姿勢を正しい形に修正し、適切な姿勢コントロールをサポートします。具体的には、姿勢の矯正や筋力トレーニング、姿勢保持のためのエルゴノミクス指導などを行います。

- 姿勢コントロールによる身体アライメント構築 姿勢の改善は、身体のアライメントやバランスの向上につながります。私たちは、子どもの身体アライメントを構築するために、姿勢コントロールのトレーニングを行います。これには、正しい姿勢の保持や身体の軸の調整、バランス感覚の向上などが含まれます。

- 姿勢コントロールから重心作り 姿勢と重心の関係は、身体の安定性や運動の質に大きな影響を与えます。私たちは、姿勢コントロールから重心の形成に焦点を当て、子どもが適切な重心を持つことをサポートします。具体的には、姿勢トレーニングやバランスボードを使ったトレーニングなどを通じて、重心の安定化を促します。

- 学習に不可欠な座り姿勢での姿勢コントロールの促通 適切な座り姿勢は、学習において重要な要素です。不適切な座り姿勢は集中力の低下や身体の疲労を引き起こすことがあります。私たちは、子どもが学習に不可欠な座り姿勢を維持できるように、姿勢コントロールの促通を支援します。具体的には、正しい座り方やデスク環境の調整、体操やストレッチの指導などを行います。

- 姿勢に伴う手の運動構成のバランス 姿勢と手の運動は密接に関連しています。不適切な姿勢は手の運動にも影響を与えることがあります。私たちは、子どもの手の運動構成をバランス良く整えるために、姿勢と手の連動性を意識した支援を行います。具体的には、手の筋力や協調性のトレーニング、細かい手指の動作の指導などを行います。

- 姿勢と視覚・聴覚情報の同期 姿勢の調整と視覚・聴覚情報の適切な処理は、子どもの学習や集中力に影響を与えます。私たちは、子どもが姿勢と視覚・聴覚情報を適切に同期させるための支援を行います。具体的には、視覚情報や聴覚情報の統合を促すトレーニングやセンサリー処理の指導などを行います。

- 全身の関節運動・筋肉の出力調整 全身の関節運動や筋肉の出力の調整は、身体の柔軟性や運動能力に影響を与えます。私たちは、子どもの全身の関節運動や筋肉の出力を調整し、適切な身体の動きをサポートします。具体的には、関節の可動域の拡大や筋力トレーニング、コーディネーションの向上を目指したプログラムを提供します。

- 三半規管や脳神経系の出力の修正 三半規管や脳神経系の出力の調整は、バランス感覚や運動の調整に関与します。私たちは、子どもの三半規管や脳神経系の出力を修正し、バランス感覚や運動の質を改善するための支援を行います。具体的には、バランス感覚のトレーニングや目の運動の指導などを行います。

- ハンドリングによる触覚刺激で感覚系のコントロール 触覚刺激は感覚統合や身体の調整に重要な役割を果たします。私たちは、子どもの感覚系のコントロールを促すために、ハンドリングと呼ばれる触覚刺激を活用した支援を行います。具体的には、身体全体に触覚刺激を与えることで感覚統合を促し、身体の安定性や調整能力を高めます。

- 皮ふ刺激によるオキシトシン分泌の促進 皮ふ刺激はオキシトシンの分泌を促し、リラックスや安定感をもたらします。私たちは、子どもの皮ふ刺激を活用してオキシトシンの分泌を促進し、心身の安定をサポートします。具体的には、マッサージや触れ合いのアクティビティを通じて、子どもがリラックスした状態に入る機会を提供します。

- 皮ふ・筋膜・筋肉の長さのセンサーのコントロール 身体の皮ふ、筋膜、筋肉は長さの変化を感知するセンサーを持っています。私たちは、子どもの皮ふ・筋膜・筋肉の長さのセンサーをコントロールし、正常な身体の感覚を促します。具体的には、ストレッチや筋膜リリースなどの手法を用いて、身体の柔軟性や感覚統合を促進します。

- 感覚ー認識システム促通から無の状態へのアップデート 感覚と認識のシステムが促通し、無の状態にアップデートされることは、子どもの集中力や学習能力に大きな影響を与えます。私たちは、子どもの感覚と認識のシステムを促通させ、無の状態へのアップデートを支援します。具体的には、身体を使ったアクティビティやセンサリー統合の手法を用いて、感覚と認識の調整を促します。

- 身体への関わりによる不足した愛着の向上 不登校の子どもには、不足した愛着が存在する場合があります。私たちは、身体への関わりを通じて子どもの不足した愛着を向上させる支援を行います。具体的には、身体的な接触やアクティビティを通じて子どもとの関係性を構築し、安心感や信頼感を促します。

- 負の心理システムで過緊張した筋肉の正常化 負の心理システムは、子どもの身体に過緊張や緊張を引き起こすことがあります。私たちは、負の心理システムで過緊張した筋肉の正常化をサポートします。具体的には、筋肉の緊張を緩めるエクササイズやリラクゼーション法の指導を行い、身体の緊張を軽減します。

- 負の心理システムから身体への過剰な意識への抑制 負の心理システムから身体への過剰な意識は、子どもの集中力や学習に悪影響を与えることがあります。私たちは、負の心理システムから身体への過剰な意識を抑制する支援を行います。

株式会社Osaka-Childの身体調整とカウンセリング技法

催眠療法と心理カウンセリング併用で精神作用をリセット|40代女性の心理システムを正常化に

-

-

参考催眠療法と心理カウンセリング併用で精神作用をリセット|40代女性の心理システムを正常化に

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

自律訓練法とカウンセリングの併用で40代女性生きづらさ克服|自宅で簡単にできる

-

-

参考自律訓練法とカウンセリングの併用で40代女性生きづらさ克服|自宅で簡単にできる

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

呼吸法とカウンセリングで身体と精神をコントロールし40代女性が安定した人生を送る

-

-

参考呼吸法とカウンセリングで身体と精神をコントロールし40代女性が安定した人生を送る

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

メンタライゼーション・ベースド・セラピーで40代女性の心理システムを整える

-

-

参考メンタライゼーション・ベースド・セラピーで40代女性の心理システムを整える

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

グリーフケアカウンセリングで新しい自分で自然世界と調和した生き方を獲得する

-

-

参考グリーフケアカウンセリングで新しい自分で自然世界と調和した生き方を獲得する

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

リラクゼーション法で40代女性の生きづらさの身体症状を克服|目的・やり方・コツを解説

-

-

参考リラクゼーション法で40代女性の生きづらさの身体症状を克服|目的・やり方・コツを解説

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

具体的には、身体感覚の調整やマインドフルネスなどの技法を用いて、子どもの心身のバランスを整えます。 株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの身体の健康と調整を重視し、個別に適した身体調整の支援を提供します。子どもとその家族との協力を通じて、身体の調整や感覚統合の促進を図り、学習や社会生活の質を向上させることを目指します。

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どもの家庭学習支援

支援内容

1. オンラインによる苦手教科の徹底的学習サポート

2. 自分に合った教材と学習法の発見と実践

3. 得意科目を地域で成績上位に入るための学習法

4. 苦手科目の時間的な関わり(量→質)

5. 予習・復習の時間共有

6. 脳内の特性に合わせた学習プログラムの実践

7. 脳内と心理システムを促通した個人に合った学習方法の習得

8. 勉強量から勉強の質への関わり

9. 不登校中の自宅でのスケジューリング

10. 勉強に対する苦手意識への心理システムの調整

11. 成績に反映する個人に合った勉強法の獲得

12. 全教科の要素分解と要素の合成への考え方の習得

13. 不登校中に偏差値を20以上向上させる学習時間と質の習得

不登校の子どもの家庭学習支援の具体的なアプローチ

株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学支援の一環として、家庭学習の支援を行っています。以下に、具体的な支援内容を説明します。

- オンラインによる苦手教科の徹底的学習サポート オンラインを活用して、子どもの苦手とする教科について徹底的な学習サポートを行います。個別のオンラインチューターや学習プラットフォームを活用し、子どもが理解を深めるための指導を提供します。

- 自分に合った教材と学習法の発見と実践 子どもに合った教材や学習法を見つけ、実践するサポートを行います。子どもの学習スタイルや興味・関心に合わせて教材を選定し、効果的な学習方法を指導します。

- 得意科目を地域で成績上位に入るための学習法 子どもの得意科目を活かして、地域で成績上位に入るための学習法を指導します。具体的な学習戦略やアプローチを提供し、子どもが得意科目での自信と成果を得られるように支援します。

- 苦手科目の時間的な関わり(量→質) 苦手科目に対する学習時間を質の高いものにするための支援を行います。集中力を高めるための学習スケジュールの作成や、効果的な学習方法の指導を通じて、苦手科目への取り組みを効果的に進める方法を提供します。

- 予習・復習の時間共有 予習と復習の重要性を理解し、効果的に取り組むために、子どもと共有する時間を設けます。予習や復習の方法や具体的な計画の立て方を指導し、子どもが学習内容を定着させるサポートを行います。

- 脳内の特性に合わせた学習プログラムの実践 子どもの脳の特性に合わせた学習プログラムを実践します。例えば、視覚的な学習スタイルを持つ子どもにはマインドマップやイメージングを活用し、効果的な学習を促します。

- 脳内と心理システムを促通した個人に合った学習方法の習得 子どもの脳内の機能と心理システムを促通させ、個人に合った学習方法を習得させる支援を行います。具体的には、脳の情報処理や学習スタイルを理解し、それに基づいた学習戦略やアプローチを提案します。

- 勉強量から勉強の質への関わり 勉強の量だけでなく、質の高い学習を実現するための関わりをサポートします。集中力の向上や学習環境の整備、効果的な学習テクニックの指導などを通じて、子どもが効率的かつ効果的に学習できるように支援します。

- 不登校中の自宅でのスケジューリング 不登校中の子どもが自宅での学習をスムーズに進めるためのスケジューリングのサポートを行います。適切な時間配分やタスク管理の方法を指導し、子どもが自主的に学習を進められるように支援します。

- 勉強に対する苦手意識への心理システムの調整 勉強に対する苦手意識を持つ子どもに対して、心理システムの調整を行います。適切な支援方法や学習環境の整備、ポジティブなフィードバックの提供などを通じて、子どもの勉強への意欲や自信を高める支援を行います。

- 成績に反映する個人に合った勉強法の獲得 子どもの個別の特性や学習スタイルに合わせて、成績に反映される勉強法を獲得させる支援を行います。具体的には、学習戦略の指導や学習プランの作成、効果的な学習テクニックの習得などを通じて、子どもが効果的に学習できるようにサポートします。

- 全教科の要素分解と要素の合成への考え方の習得 全教科において、学習内容を要素分解し、それらを合成する考え方を習得させる支援を行います。具体的には、重要なキーポイントの抽出や概念の整理、総合的な学習アプローチの指導などを通じて、子どもの学習能力を向上させます。

- 不登校中に偏差値を20以上向上させる学習時間と質の習得 不登校中に子どもの学習時間と質を向上させ、偏差値を20以上上げる支援を行います。適切な学習計画の策定や時間管理の指導、効果的な学習方法の習得などを通じて、子どもの学力向上を支援します。

発達支援・発達相談をカウンセリングと療育で発達障害の子どもの機能性を120%アップ

動機づけ面接とカウンセリングの併用で40代女性の個人の人生に合った生き方を見つける

ナラティヴセラピーをカウンセリングで過去の経験値を未来軸に近づけ40代女性を自己実現に

ペアレント・トレーニングで40代母親の子育てを楽にする|子どもの育ちを大切にできる

不登校中の勉強しない・遅れる不安を解決する40代母親ができる接し方とは

中3不登校生徒で勉強してない場合の受験対策や進路の選択肢|今からでも間に合う!

【40代母親必見】不登校の子が復学後に勉強しない?その原因と解決策を詳解

中学3年間不登校だと勉強してないから高校受験は難しい?中学生の不登校の原因と親ができる対応

発達障害をカウンセリングで心理システムをスムーズにし克服へ|40代女性生きづらさ解決

学習障害(LD)をカウンセリングで最短で負担なく克服させる|生きづらさ解決に

株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの家庭学習をサポートし、個別に適した学習方法や戦略を提供します。子どもとその家族との協力を通じて、学習の成果を最大化し、不登校からの復学を支援します。

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どもの進学・キャリアデザインサポート

支援内容

1. カウンセリングによる自己イメージのリセット

2. 意識と覚醒の自然現象への共有

3. 好きなこと・得意なこと・使命感への気づき

4. 未来像のマインドからの発見

5. 未来像と現実の自己へのプログラミング

6. 自己内から具体的な人生設計

7. 誕生から死への人生軸への関わりと意識の促通

8. トレンド情報に流されない個人に合った生き方の習得

9. 努力せずありのままで成果が出るキャリアとプロセスの構築

10. 学校環境での失敗体験の再現化と捨てる作業

11. 世界を構造から見つけていくトレーナーとの共有

不登校の子どもの進学・キャリアデザインサポートの具体的なアプローチ

株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学支援の一環として、進学やキャリアデザインのサポートを行っています。以下に、具体的な支援内容を説明します。

- カウンセリングによる自己イメージのリセット カウンセリングを通じて、子どもの自己イメージをリセットします。過去の失敗や困難な経験に縛られず、新たな可能性や自己評価を見つける支援を行います。

- 意識と覚醒の自然現象への共有 子どもに対して、意識や覚醒の自然現象について共有し、自己の内面に目覚めるきっかけを与えます。具体的には、マインドフルネスや瞑想などの方法を取り入れ、子どもが内なる気づきや成長を促します。

- 好きなこと・得意なこと・使命感への気づき 子どもが自分の好きなことや得意なこと、そして使命感を見つけるための支援を行います。興味や才能を引き出し、将来の方向性を探るための活動や自己探求のプロセスをサポートします。

- 未来像のマインドからの発見 子どもが自分自身の未来像を持つことで、目標や希望を見つける手助けをします。未来を具体的にイメージすることで、自己の成長や進学・キャリアの方向性を見出すサポートを行います。

- 未来像と現実の自己へのプログラミング 子どもが描いた未来像と現実の自己を結び付けるためのプログラミングをサポートします。具体的な目標設定や行動計画の策定、自己肯定感や自己効力感の醸成を通じて、子どもの進学やキャリアの実現を支援します。

- 自己内から具体的な人生設計 子どもが自己内に持つ資源や価値観を活かし、具体的な人生設計を立てるサポートを行います。自己の内なる声や目標に基づき、将来の進路やキャリアの方向性を考えるプロセスを共に進めます。

- 誕生から死への人生軸への関わりと意識の促通 子どもに対して、人生の意義や目的、誕生から死への人生軸について考える機会を提供します。自己の存在意義や時間の尊さを理解し、将来に向けた意識の促進を支援します。

- トレンド情報に流されない個人に合った生き方の習得 子どもがトレンド情報や社会の期待に流されず、自己に合った生き方を見つけるための支援を行います。個別の特性や価値観を尊重し、自己を大切にする生き方の習得をサポートします。

- 努力せずありのままで成果が出るキャリアとプロセスの構築 子どもが努力せずにありのままの自己で成果を出せるキャリアやプロセスの構築をサポートします。個々の能力や資質を活かし、自己の個性や魅力を最大限に生かした進学やキャリアの選択を支援します。

- 学校環境での失敗体験の再現化と捨てる作業 学校環境での失敗体験を再現し、それらを手放すプロセスを支援します。過去のネガティブな体験やトラウマからの解放を促し、自己成長と前向きな展望を持つためのサポートを提供します。

- 世界を構造から見つけていくトレーナーとの共有 子どもが世界の構造や社会の仕組みを理解し、自己の進学やキャリアの選択に生かすために、トレーナーとの共有を行います。具体的な情報や知識の提供、意義や意味の理解を通じて、子どもの進学やキャリアデザインに役立つサポートをします。

対人関係療法カウンセリングで治りにくい精神疾患を正常化する|うつ病・摂食障害に効果的

ソリューション・フォーカスト・アプローチで人生の悩みを最短解決|40代女性生きづらさ克服

キャリアカウンセリング(キャリアコンサルティング)で40代女性の人生を幸福に導く

コーチングで40代女性の子育てやキャリアアップを最速に機能させる

株式会社Osaka-Childのカウンセリング技法

【2023年最新】認知行動療法(CBT)とは?方法、効果やメリット・デメリット、療法の流れなどを解説

ストレスマネジメントとは?40代女性が子育て・キャリアアップで活かせる効果ややり方を解説

-

-

参考ストレスマネジメントとは?40代女性が子育て・キャリアアップで活かせる効果ややり方を解説

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

アサーショントレーニングとは?職場や子育てで実践する方法や自己表現タイプを解説

-

-

参考アサーショントレーニングとは?職場や子育てで実践する方法や自己表現タイプを解説

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

認知再構成法とカウンセリングで40代女性の生きづらさを生む認知のゆがみを克服

-

-

参考認知再構成法とカウンセリングで40代女性の生きづらさを生む認知のゆがみを克服

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの進学やキャリアデザインを支援し、自己の可能性や夢を追求するサポートを行います。子どもとその家族との協力を通じて、自己の価値を見出し、将来への道を切り拓くお手伝いをします。

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの子どもの不登校復学支援内容:不登校復学後の1年間のサポート

支援内容

1. 復学後の学校との連携

2. 復学後の母親と子どものカウンセリングの実施

3. 復学後に生まれる諸問題の解決と実践

4. 復学後の生きづらさの軌道修正

5. 復学後の母親のメンタルサポートの継続

6. 復学後にぶつかる学校環境での負の体験への関わり

7. 母親に生まれる子どもへの過負荷の調整

8. 母親の人生サポートの継続による子どもの自由の解放

9. 復学後に生まれる母親と子どもへの不安の共有

不登校の子どもの進学・キャリアデザインサポートの具体的なアプローチ

株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学後の1年間にわたるサポートを提供しています。以下に、具体的な支援内容を説明します。

- 復学後の学校との連携 子どもの復学後において、学校との綿密な連携を行います。学校とのコミュニケーションを円滑にし、子どもの学習状況や生活面でのサポートが必要な点を把握し、適切な支援策を立てるために協力します。

- 復学後の母親と子どものカウンセリングの実施 復学後においても母親と子どものカウンセリングを実施し、お互いの心情や課題に対して向き合います。母親の支えや理解を促し、子どもの心理的な安定と学校生活への適応をサポートします。

- 復学後に生まれる諸問題の解決と実践 復学後に生じる様々な問題や課題に対して、具体的な解決策を見つけて実践する支援を行います。学校生活や人間関係のトラブル、学習上の困難などに対して、子どもと母親の双方が適切に対処できるようにサポートします。

- 復学後の生きづらさの軌道修正 復学後に感じる生きづらさや不安に対して、子どもの心理的な軌道修正を支援します。自己肯定感の向上や適切なストレス管理の方法を教えることで、子どもが学校での生活に前向きに取り組むことを支えます。

- 復学後の母親のメンタルサポートの継続 母親のメンタルサポートを復学後も継続的に行います。母親が子どもの復学に伴うストレスや不安を抱える場合には、心理的な支えや情報提供を通じて、彼女の心の健康状態を維持し、子どもへのサポートを続けます。

- 復学後にぶつかる学校環境での負の体験への関わり 復学後に学校環境での負の体験が生じた場合には、子どもがそれに適切に関わることができるようにサポートします。適切なコーピングスキルの習得や自己肯定感の強化を通じて、子どもが学校での困難に立ち向かう力を育みます。

- 母親に生まれる子どもへの過負荷の調整 復学後において、母親が子どもに対して過度な負荷を感じる場合には、適切な調整を行います。母親の負担を軽減し、子どもとの関係性を健全に保ちながら、サポートのバランスを取ることが重要です。

- 母親の人生サポートの継続による子どもの自由の解放 母親の人生全体にわたるサポートを継続し、彼女が自己の成長と発展に集中できる環境を整えます。母親の支えが安定することで、子どもはより自由に自己を表現し、学校生活を充実させることができます。

- 復学後に生まれる母親と子どもへの不安の共有 復学後に母親と子どもが抱える不安や心配事に対して、お互いがそれを共有し、解消するための場を提供します。相互の理解を深め、不安を和らげることで、子どもの復学後の安定と成長をサポートします。

ストレスコーピングとカウンセリングの併用で40代女性のキャリア・子育てに成果

マインドフルネスとカウンセリングで効果を最大に|40代女性のキャリア・子育てに成果を出す

行動活性化療法で精神的抑うつを改善|40代女性生きづらさ克服でキャリア・育児両立に

株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの不登校復学後の1年間にわたり、学校との連携や心理的なサポートを通じて、子どもと母親の両方を支えます。子どもの安定した学校生活の確立と母親のメンタルヘルスの維持に注力し、一人ひとりのニーズに合わせたサポートを提供します。

Osaka-Childは小学生・中学生の不登校のお子さまに対して最短復学支援を提供しています

株式会社Osaka-Childの支援内容とは

- 母親のメンタルサポート

- 不登校子どものカウンセリング

- 不登校子どもの身体調整

- 不登校子どもの家庭学習支援

- 不登校子どもの進学・キャリアデザインサポート

- 不登校復学後の1年間のサポート

不登校子どものカウンセリング Osaka-Childでは、専門のカウンセラーによる個別のカウンセリングを行い、不登校の原因や問題を解決するための支援を提供しています。不登校子どもの身体調整 心身共に健康であることは、不登校克服に不可欠な要素の1つです。Osaka-Childでは、体の不調を訴える子どもに対して、運動や栄養指導などの支援を提供しています。不登校子どもの家庭学習支援 学校に行けない状況であっても、家庭学習を続けることが重要です。 Osaka-Childでは、家庭学習の計画立案や実践支援を行い、学習習慣の維持や向上に貢献しています。不登校子どもの進学・キャリアデザインサポート 不登校期間中に進路について考えることは、将来の自分自身の希望や目標を明確にするためにも重要です。 Osaka-Childでは、進路相談や進学・就職に関する情報提供など、キャリアデザインに必要な支援を提供しています。不登校復学後の1年間のサポート 不登校克服後の生活は、新たな課題やストレスを伴うことがあります。Osaka-Childでは、不登校復学後の1年間にわたって、学校生活や社会生活のサポートを行っています。

すでに診断済みの方も、そのまま詳細ページへ進めます。

あなたの心と体に合ったサポートを、今すぐ確認してみてください。

の-女性専門カウンセリング支援.png)

で-40代女性の人生を幸福に導く-〜株式会社Osaka-Childの効果的なアプローチ〜-150x150.png)