監修者

株式会社Osaka-Child所属 精神科医&塾マネージャー

- 名前:伊藤 智哉(いとう ともや)

- 職業:精神科医 / 塾マネージャー

- 経歴:

わたしは、大阪にある株式会社Osaka-Childで活動する精神科医兼塾マネージャーです。大阪大学医学部を卒業後、精神医学の道を志し、国内外の研修を経て、豊富な臨床経験を積みました。専門は児童・青少年の精神健康で、特に学習障害、ADHD(注意欠陥・多動性障害)、不安障害を持つ子どもたちへの支援に注力しています。

医師としての職務を全うする一方で、中学3年生を対象とした進学塾のマネジメントも手掛けています。この塾では、学業だけでなく、生徒一人ひとりの心の健康も重視しており、智哉は精神科医としての知見を活かし、生徒たちが精神的にも健全に成長できるような環境を提供しています。

わたしたちのアプローチは、学習指導に留まらず、生徒たちの自己肯定感を高め、ストレス管理能力を養うことにも焦点を当てています。これにより、生徒たちは学業のプレッシャーに負けず、健康的な学生生活を送ることができます。

株式会社OsakaChildの3人の子育てでストレスのたかい40代女性のカウンセリングを受ける

「ちゃんとしてるのに、苦しい」

「頑張ってるのに、うまくいかない」

——そんな違和感を抱えたまま、ずっと我慢していませんか?

LINEで3分セルフ診断ができます。

あなたの“今の感覚”の正体が、見えてきます。

聖地奪還を目指したキリスト教世界の軍事遠征(11世紀末~13世紀末)

十字軍とは、11世紀末から13世紀末にかけて展開された、

キリスト教世界による軍事遠征

のことです。

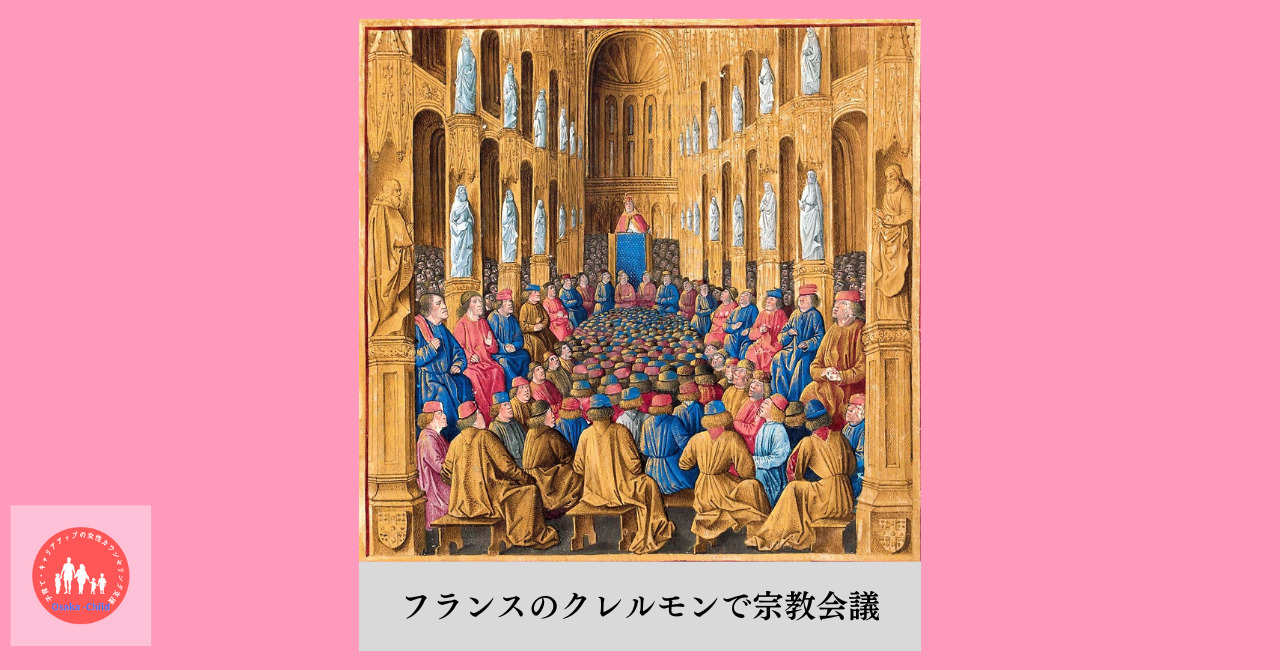

この運動は、1095年にフランスで開かれた

クレルモン宗教会議

において、

ローマ教皇ウルバヌス2世

が提唱したことからはじまりました。

1096年の第1回遠征を皮切りに、一般的に

1270年の第7回遠征まで

が十字軍運動とされています。

ポイント

遠征の目的は、イスラーム勢力による支配下にあった聖地イェルサレムを奪還することでした。

一時的に成功し、イェルサレム王国などの十字軍国家を建設することができましたが、最終的にはイスラーム側の反撃を受け、これらの領土を維持することはできませんでした。

しかし、十字軍運動によって

東方貿易

が活発になり、イスラーム文化がヨーロッパに流入するなど、中世ヨーロッパ社会におおきな影響を及ぼしました。

十字軍の発端と背景

十字軍がはじまった背景には、

西ヨーロッパと西アジアの政治的・宗教的な対立がありました。

直接的なきっかけは、

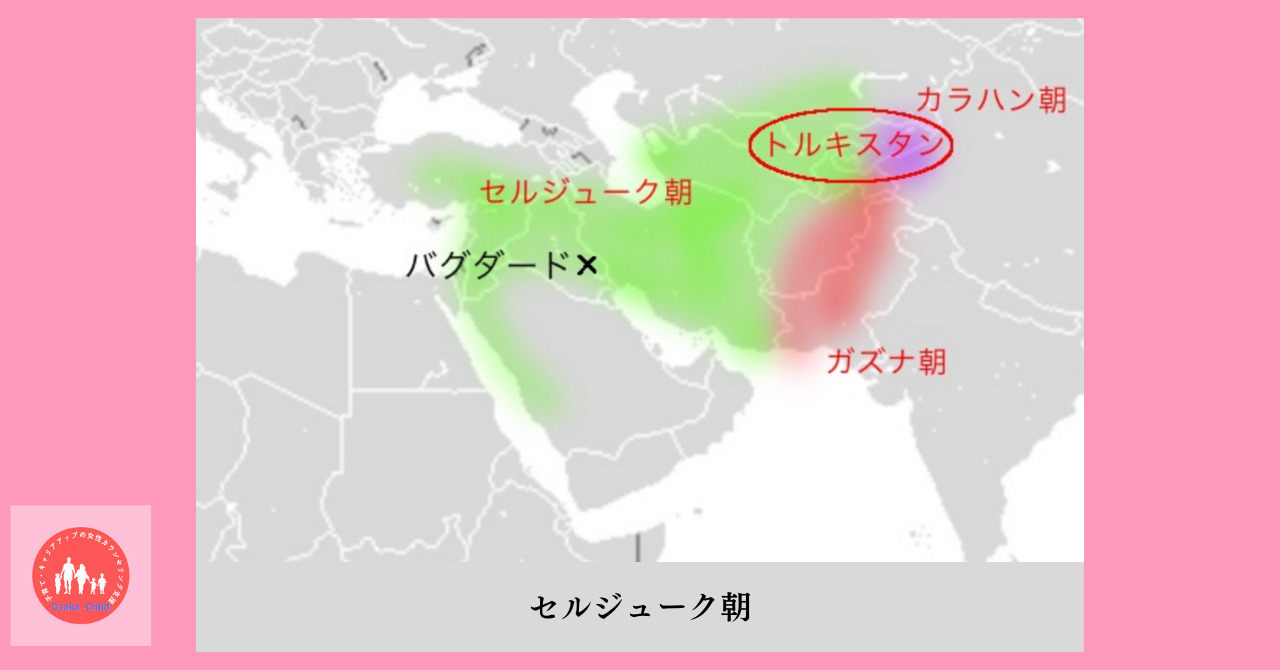

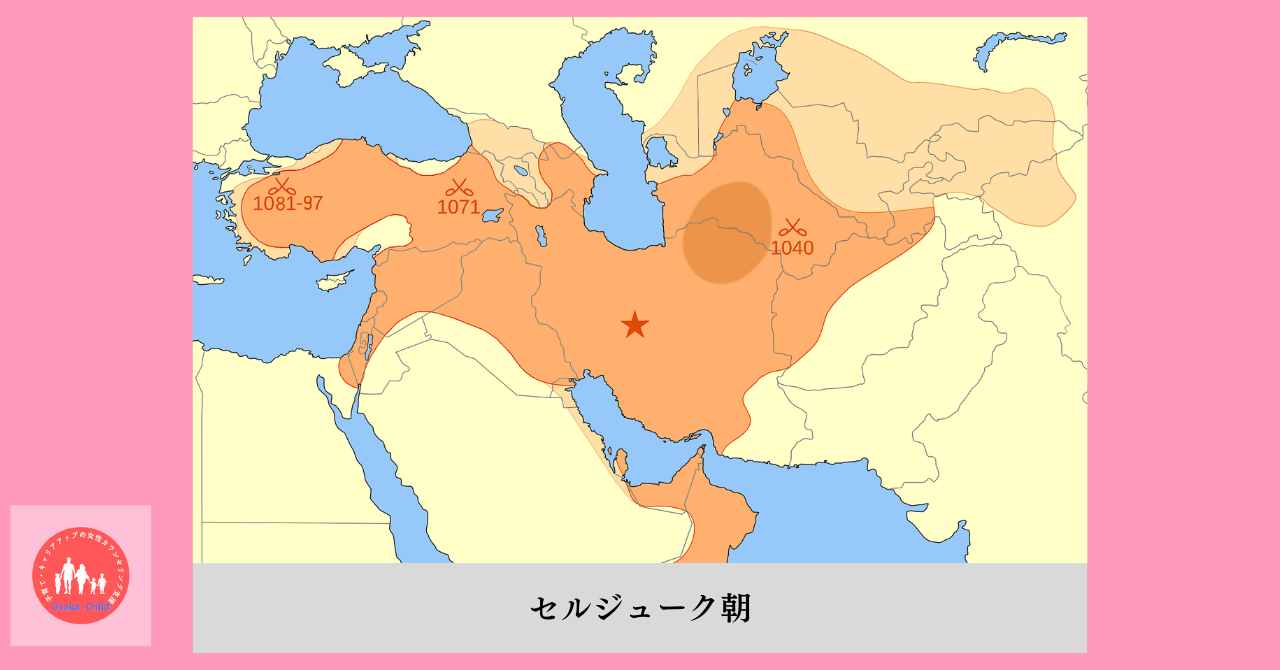

セルジューク朝による勢力拡大

でした。

当時、ビザンツ帝国はイスラーム勢力の脅威にさらされており、

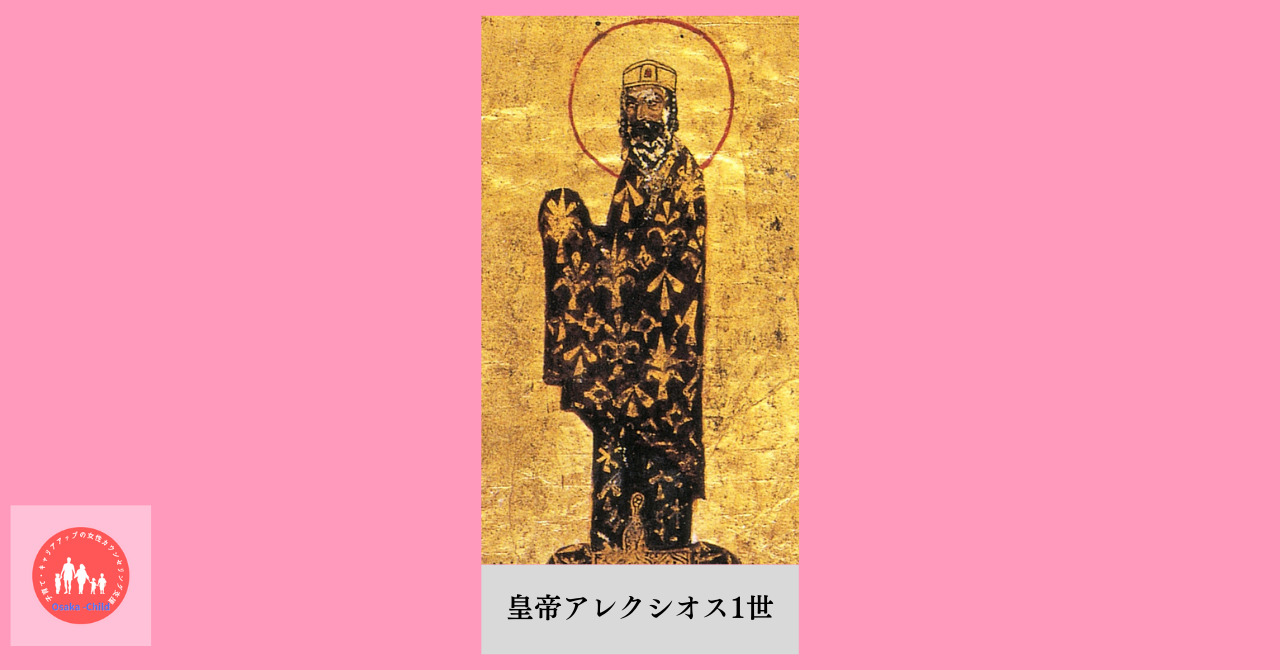

皇帝アレクシオス1世

は、ローマ教皇に援軍を要請しました。

こうした状況の中、1095年11月27日、ローマ教皇ウルバヌス2世は

クレルモン宗教会議

において、キリスト教徒たちに

聖地イェルサレムの奪還

をよびかけました。

とくに、中世ヨーロッパでは巡礼がさかんにおこなわれており、聖地がイスラーム勢力の手にあることに対する危機感が強まっていました。

このよびかけに応じ、多くの

- 騎士

- 兵士

- 一般の信徒

が聖地奪還を目的とした遠征に参加しました。

ポイント

このように、十字軍運動は宗教的な目的をもちながらも、政治的・経済的要因が絡んだ大規模な軍事遠征として展開されました。

最終的にはイスラーム勢力にやぶれましたが、その影響は後のヨーロッパ社会にも広くおよぶこととなりました。

聖戦としての十字軍の意義

「十字軍(Crusades)」という名称は、参加者が胸に十字架の印をつけ、「聖戦」として位置づけられたことに由来します。

初期の十字軍参加者のおおくは、強い宗教的情熱をもっていましたが、実際には

- ローマ教皇

- 国王

- 諸侯

- 商人

- 一般の民衆

といった立場のことなる人々が、それぞれことなる目的を持ってかかわっていました。

ローマ教皇にとっては、当時争われていた

ローマ皇帝との叙任権闘争

において有利に立つことが重要な目的のひとつでした。

また、1054年に互いに破門し、

東西に分裂したギリシア正教(東方教会)との再統合

をすすめ、ローマ教会の権威を強化するねらいもあったと考えられます。

株式会社OsakaChildの高校世界史|キリスト教の東西教会の分裂についての記事

十字軍がもたらした影響

第1回十字軍では、

キリスト教勢力が聖地奪還に成功

し、イェルサレム王国を建国しました。

おおくのキリスト教徒がこの地に移住し、ローマ教皇の権威も大きく高まりました。

ポイント

12~13世紀には、ローマ教皇の権力がもっとも強まる時期をむかえました。

しかし、その後イェルサレムはふたたびイスラーム勢力の支配下におかれます。

13世紀初頭の

第4回十字軍

では、本来の目的とはことなり、商業的な動機から

コンスタンティノープルを攻撃

し、占領するという事態に発展しました。

このころから十字軍は変質し、経済的な利益を追求する性格がつよまっていきます。

その後の遠征では、一時的な成果をのぞき、聖地奪還は果たせませんでした。

ポイント

こうした経過の中でローマ教皇の権威も衰退しはじめます。

いっぽうで、十字軍運動をつうじてイスラーム圏との交易が活発になり、

東地中海地域での東方貿易

がさかんになりました。

これがヨーロッパ経済の活性化につながり、とくに

北イタリアの都市国家

が台頭する要因となりました。

また、文化的な面でもイスラーム圏との交流がヨーロッパに新たな知識や技術をもたらし、12世紀ルネサンスを経て、

14世紀のルネサンス

へとつながる重要な契機となりました。

十字軍が起こった背景

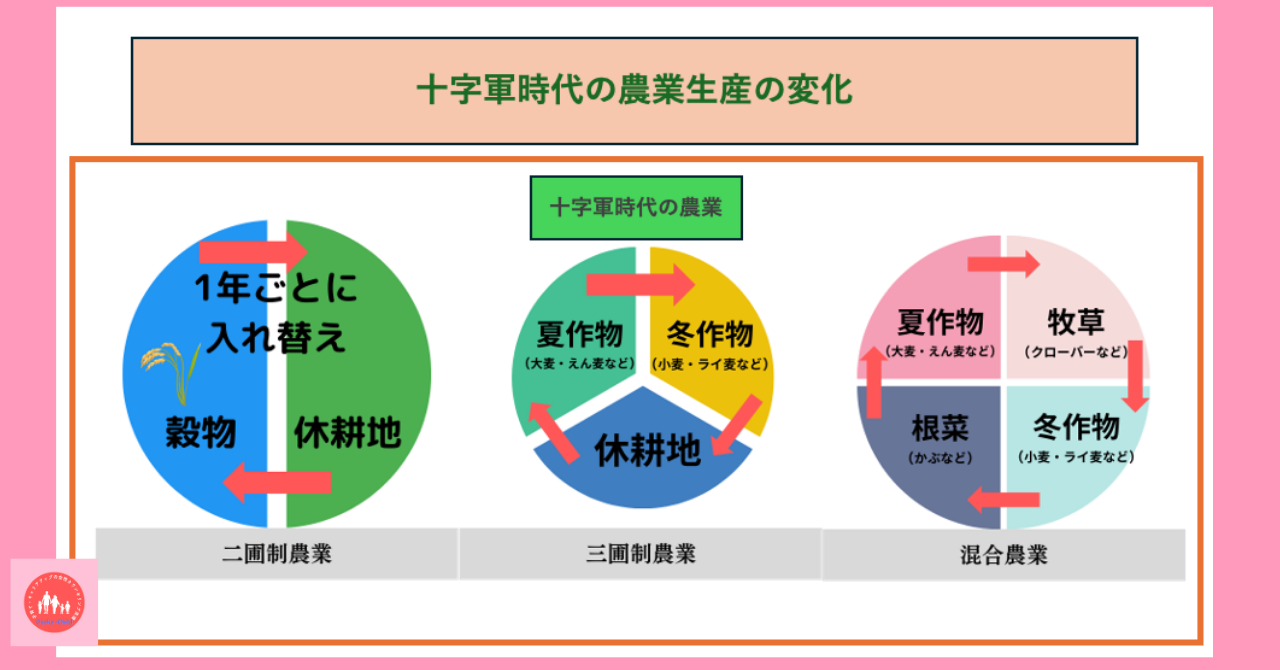

十字軍運動の背景には、11世紀以降の

農業技術の発展による食糧生産の向上

がありました。

三圃制農業の普及

によって農業生産力があがり、人口が増加するにつれて、

キリスト教世界の勢力拡大がもとめられる

ようになりました。

また、

「商業ルネサンス」とよばれる時期

に入り、交易圏の拡大もつよく求められていました。

同時期に、ヨーロッパのキリスト教圏では、

- スペインでのレコンキスタ(国土回復運動)

- ドイツ人による東ヨーロッパへの植民活動など

が活発におこなわれており、これらも十字軍とおなじく、キリスト教世界の勢力拡大を目的とした動きの一環でした。

ビザンツ帝国と十字軍の関係

ビザンツ帝国の小アジア地域には、1071年の

マンジケルトの戦い

以降、

セルジューク朝

が進出し、ビザンツ軍が敗北してからその支配が本格化しました。

この危機に直面した

ビザンツ皇帝アレクシオス1世

は、ローマ教皇に援軍をもとめました。

表向きの理由としては、セルジューク朝による聖地占領からの解放をかかげていましたが、実際には聖地イェルサレムはすでに

637年からイスラーム勢力の支配下

にあり、キリスト教徒の巡礼もみとめられていたため、聖地奪還はあくまでも名目にすぎませんでした。

ビザンツ皇帝の真のねらいは、小アジアに侵攻したセルジューク朝の勢力を排除するために、西ヨーロッパのキリスト教軍の協力を得ることにありました。

いっぽうで、ローマ教皇ウルバヌス2世も、この機会に

東西教会を再統合

し、ローマ教会の主導権を確立しようという思惑をもっていました。

しかし、第1回十字軍の段階から両者の利害のちがいは表面化します。

コンスタンティノープルに到着した十字軍にたいし、アレクシオス1世は臣従の誓いをもとめ、

奪還した領土はすべてビザンツ帝国へ返還するよう命じました。

この要求に十字軍は反発しましたが、ビザンツ軍の協力なしではたたかいを進められないため、しぶしぶ従いました。

しかし、やがて両者の対立は激化し、ビザンツ軍は戦線を離脱。

十字軍は単独でたたわざるを得なくなり、その後の遠征でも両者の関係はけっして良好とはいえませんでした。

このように、十字軍は宗教的な要素をもちながらも、

実際には政治的・経済的な思惑がからみ合った大規模な運動

であり、単純な聖戦として語ることはできません。

結果として、中世ヨーロッパ社会に大きな変革をもたらしましたが、目的としてかかげられた聖地奪還は、最終的に達成されることはありませんでした。

十字軍の展開とその経緯

11世紀末から13世紀末にかけて、西ヨーロッパのキリスト教勢力が聖地奪還を目的として派遣した軍事遠征が十字軍です。

この運動は、1095年にローマ教皇ウルバヌス2世が、ビザンツ帝国皇帝アレクシオス1世の要請を受け、クレルモン宗教会議で提唱したことから始まりました。

翌1096年7月に第1回十字軍が出発し、1270年の第7回十字軍まで続きました。

この期間中には、正式な遠征以外にも、

- 一般市民が主体となった民衆十字軍

- 少年たちが参加した少年十字軍など

の非正規な動きも見られました。

最終的には、1291年に

十字軍最後の拠点アッコン

がイスラーム勢力によって陥落し、

約200年つづいた「十字軍時代」は終焉をむかえました。

十字軍の回数について

一般的に十字軍は7回とされていますが、場合によっては8回と数えられることもあります。

参考

この場合、1218年に実施された遠征が第5回としてくわえられます。

また、十字軍という名称は、その後もたびたびつかわれ、たとえばフランス王が南フランスの異端派を鎮圧するためにおこなった

「アルビジョワ十字軍」など

もその一例です。

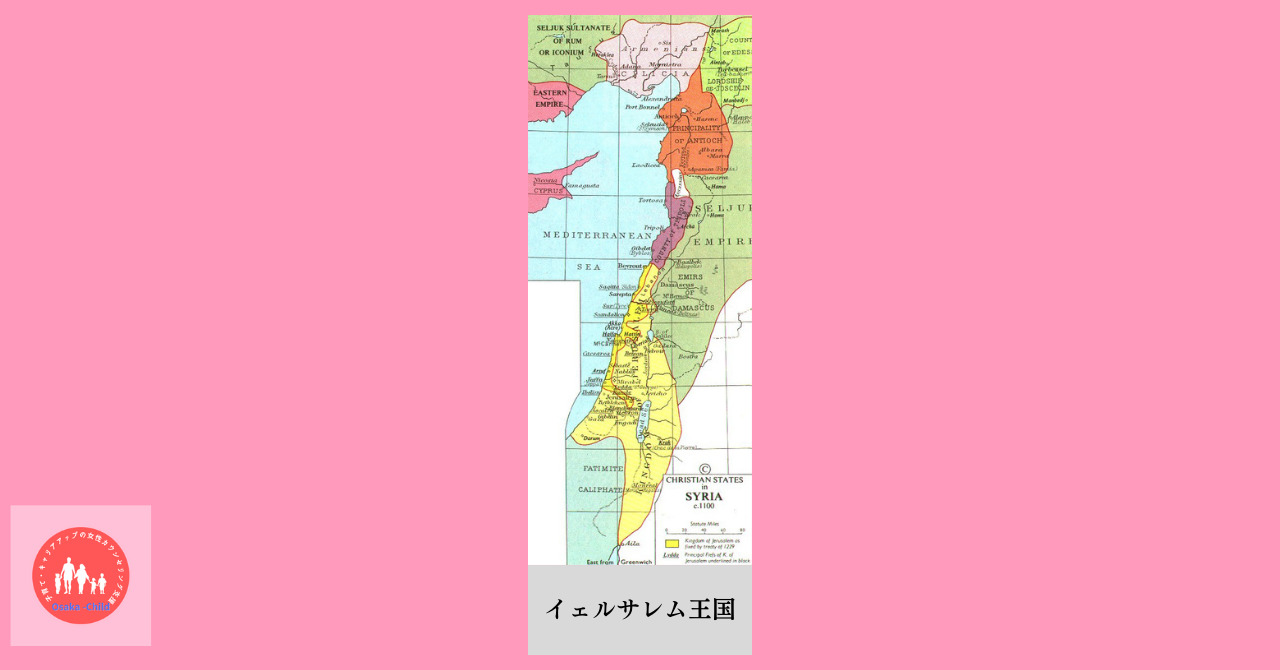

十字軍国家の成立

第1回十字軍以降、

キリスト教勢力

はイスラーム勢力であるセルジューク朝などからうばった地域に

「十字軍国家」

を建設しました。

これらの国家はヨーロッパの封建制度を基盤とし、イェルサレム王国の国王が

- エデッサ伯

- アンティオキア公

- トリポリ伯を封建領主

として統治する形がとられました。

12世紀中頃からイスラーム勢力の反撃をうけ、徐々に領地を縮小していきましたが、

イェルサレム王国は約200年間存続しました。

エデッサ伯国

1098年に、

フランドル伯ボードワン(後のボードワン1世)

がアルメニア人君主トロスの養子となり、トロスの死後に建国しました。

エデッサはユーフラテス川上流のメソポタミア北部(ジャジーラ地方)に位置し、十字軍国家の中でもっとも北にありました。

ポイント

そのため、セルジューク朝の勢力と最前線で対峙することとなります。

1144年、ザンギー率いるイスラーム軍が

エデッサ

を奪還したことにより、第2回十字軍が開始されることとなりました。

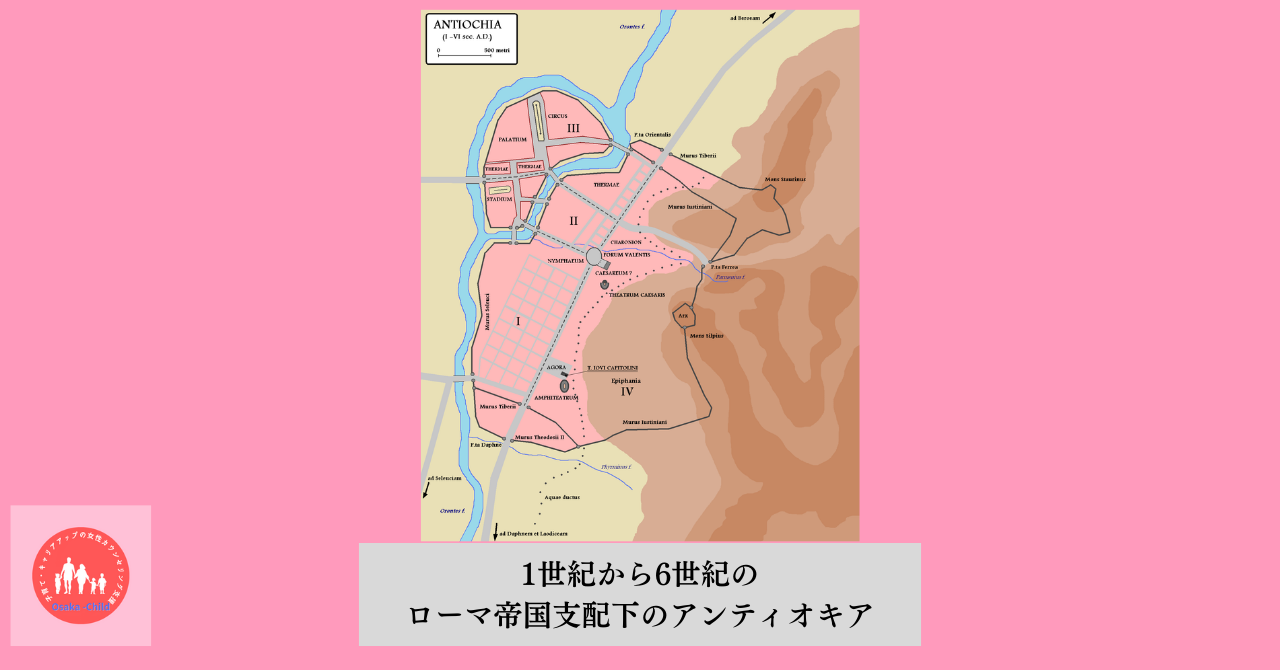

アンティオキア公国

1098年に十字軍が

アンティオキアを占領

し、ボエモン(ボエモント)を君主として建国しました。

ポイント

アンティオキアは十字軍が占領した中で最大の都市であり、ながらくキリスト教国家として存続しました。

しかし、1268年にマムルーク朝の

バイバルス

によって陥落し、完全に消滅しました。

イェルサレム王国

1099年、十字軍は7か月にわたる包囲戦の末、

イェルサレムを制圧

しました。

このさい、十字軍による大規模な虐殺と略奪がおこなわれました。

イェルサレム王国の初代指導者となった

ゴドフロワ・ド・ブイヨン

は「聖墳墓教会の守護者」を名乗りましたが、彼の死後、弟のボードワンが正式に国王となりました。

イェルサレム王国の支配下では、

- エデッサ伯国

- アンティオキア公国

- トリポリ伯国

が封建領として統治されました。

しかし、1187年にアイユーブ朝の

サラーフ=アッディーン(サラディン)

がイェルサレムを奪還し、王国の領土はおおきく縮小しました。

最終的に、1291年にアッコンが陥落し、イェルサレム王国も消滅しました。

ただし、東地中海のキプロス島には、イェルサレム王を名乗る地方政権が存続しました。

トリポリ伯国

トリポリ伯国は、現在のレバノンに位置する国家であり、リビアのトリポリとはことなります。

十字軍の指導者の一人であった

レイモン

がトリポリを包囲し、1109年に占領してトリポリ伯を名乗り、建国しました。

その後、この領地は代々その子孫によって統治されました。

イスラーム世界の状況

イスラーム圏では、十字軍を

「フランク(フランキ)」

とよんでいました。

参考

これは、十字軍兵士自身がフランク人と称していたことに由来します。

また、ビザンツ帝国の人々は、ローマ帝国の伝統を受け継ぐ者として「ルーム」とよばれていました。

十字軍が進軍していた時期のイスラーム世界では、セルジューク朝がアッバース朝のカリフから

「スルタン」

の称号を与えられ、

バグダードを支配

していました。

しかし、1077年には小アジアに

ルーム=セルジューク朝

が成立し、イスラーム勢力内での内紛が相次ぎました。

この混乱は、初期の十字軍にとって有利に働き、第1回十字軍の成功につながったと考えられます。

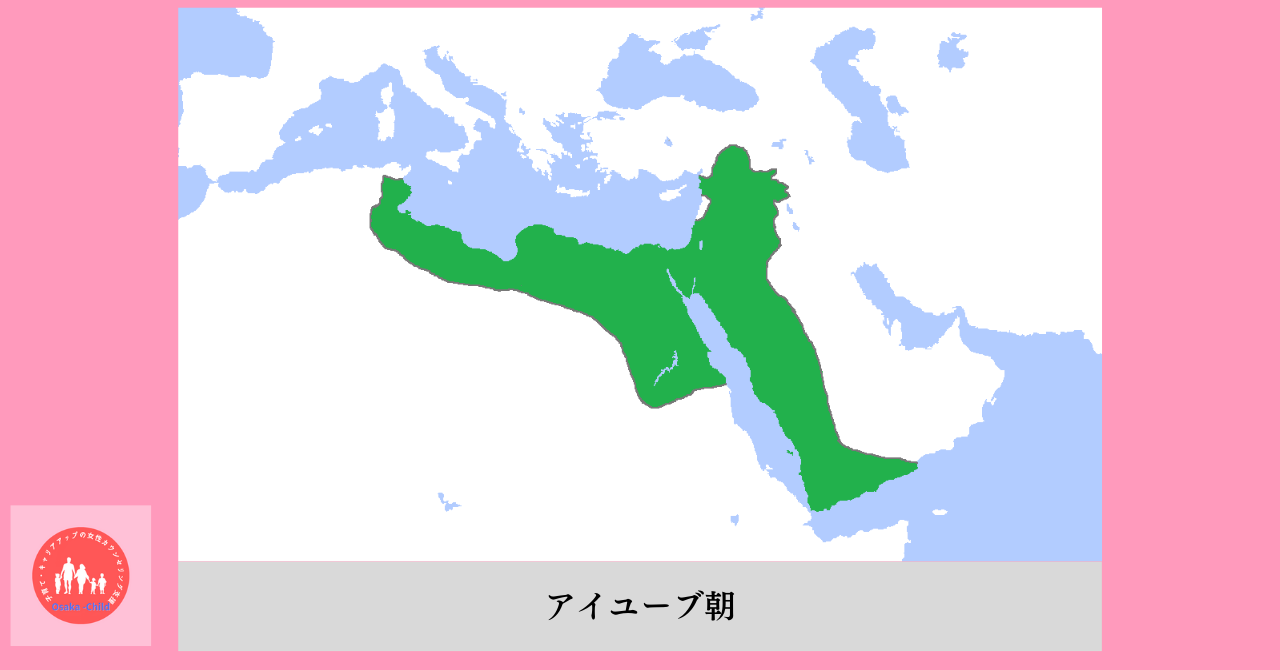

しかし、12世紀後半にはエジプトで

アイユーブ朝

が興り、スンナ派の統一政権を樹立しました。

1187年、アイユーブ朝のサラーフ=アッディーンがイェルサレムを奪還したことで、

イスラーム勢力の反撃が本格化

しました。

その後も13世紀までに7回(または8回)の十字軍が行われましたが、最終的に1291年に

マムルーク朝

によってアッコンが陥落し、十字軍の時代は幕を閉じました。

十字軍とモンゴル帝国

13世紀になると、東方ではモンゴル帝国が急速に拡大し、ユーラシア全体に影響を及ぼしました。

- 1236年のバトゥによるヨーロッパ遠征

- 1253年のフラグによる西アジア遠征

は、

- キリスト教世界

- イスラーム世界

の双方に衝撃をあたえました。

こうした状況の中で、キリスト教勢力はモンゴルとの同盟を模索するようになります。

1243年、

ローマ教皇インノケンティウス4世

は

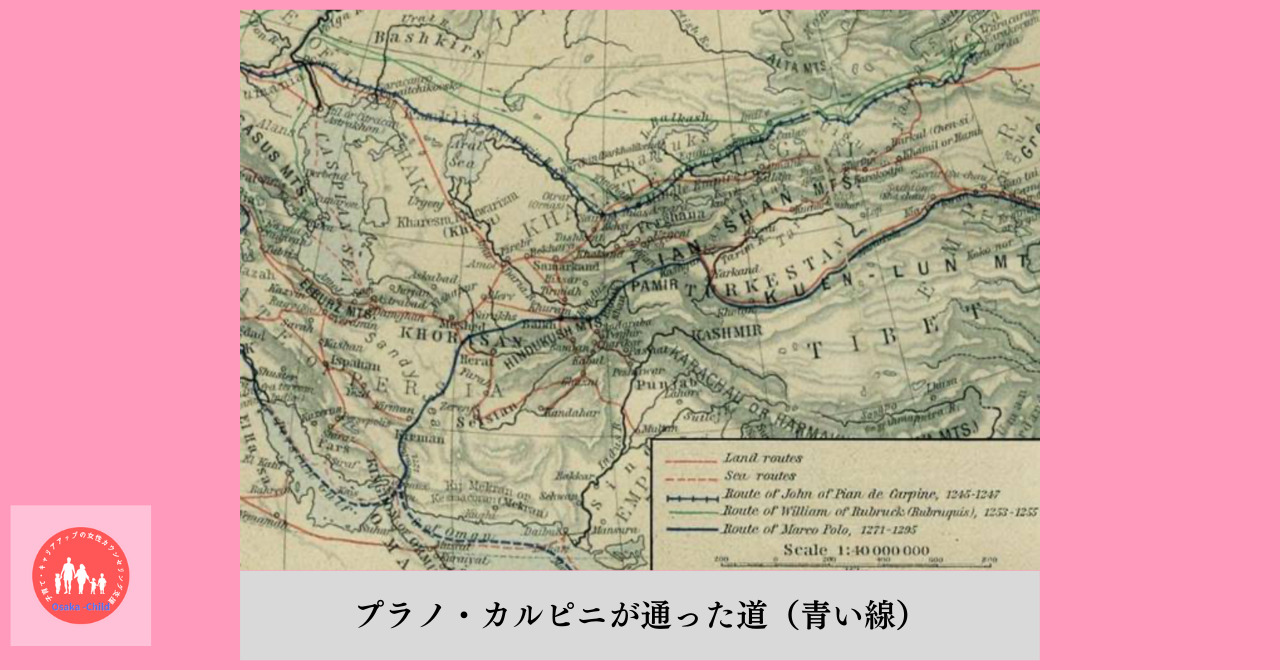

プラノ=カルピニ

をモンゴルへ派遣し、関係を築こうとこころみました。

さらに、

フランス王ルイ9世

の時代には、1253年から1255年にかけてルブルックがモンゴルを訪問しています。

このように、十字軍の時代は、ユーラシア全域での大規模な交流と戦争の時代へとつながっていったのです。

第1回十字軍の展開

1096年に派遣された第1回十字軍は、聖地イェルサレムを占領し、

イェルサレム王国を建国

しました。

しかし、民衆の間で自発的におこった十字軍運動の一部は、悲惨な結末をむかえました。

第1回十字軍の出発

1096年7月、前年のクレルモン宗教会議でローマ教皇ウルバヌス2世がよびかけた十字軍運動に応じ、

- フランス

- ドイツ

- 南イタリア

のノルマン系諸侯たちが集結しました。

ロレーヌ地方の

- ゴドフロワ

- ボードワン

兄弟が率いる軍団は、ドイツから陸路でハンガリーを通過し、フランドル地方を中心とする

- フランス軍団

- ノルマン騎士

たちはイタリアから船でバルカン半島に渡りました。

また、南フランスの騎士団は、

ローマ教皇特使アデマール

の指揮のもと、アドリア海沿岸を進軍し、それぞれコンスタンティノープルを目指しました。

ビザンツ帝国皇帝アレクシオス1世

のもとで十字軍は臣従の誓いをもとめられ、ビザンツ軍と合同する形で1097年に

ボスフォラス海峡

をわたり、小アジアでトルコ軍と対峙しました。

研究によると、十字軍の総勢は

- 騎士4,200~4,500人

- 歩兵約3万人

と推定されています。

まず、ルーム=セルジューク朝が守る

ニケーア

を攻略し、つづいて1098年6月に激戦の末

アンティオキアを占領

しました。

その後、ボードワンはユーフラテス川上流へ進軍し、

エデッサ伯国

を建国しました。

この間、十字軍内部ではビザンツ軍との意思疎通がうまくいかず、さらに

- ドイツ諸侯

- フランス諸侯

の対立もあり、戦況はきびしいものでした。

イェルサレムの攻略

当時、イェルサレムはセルジューク朝の代官によって統治されていました。

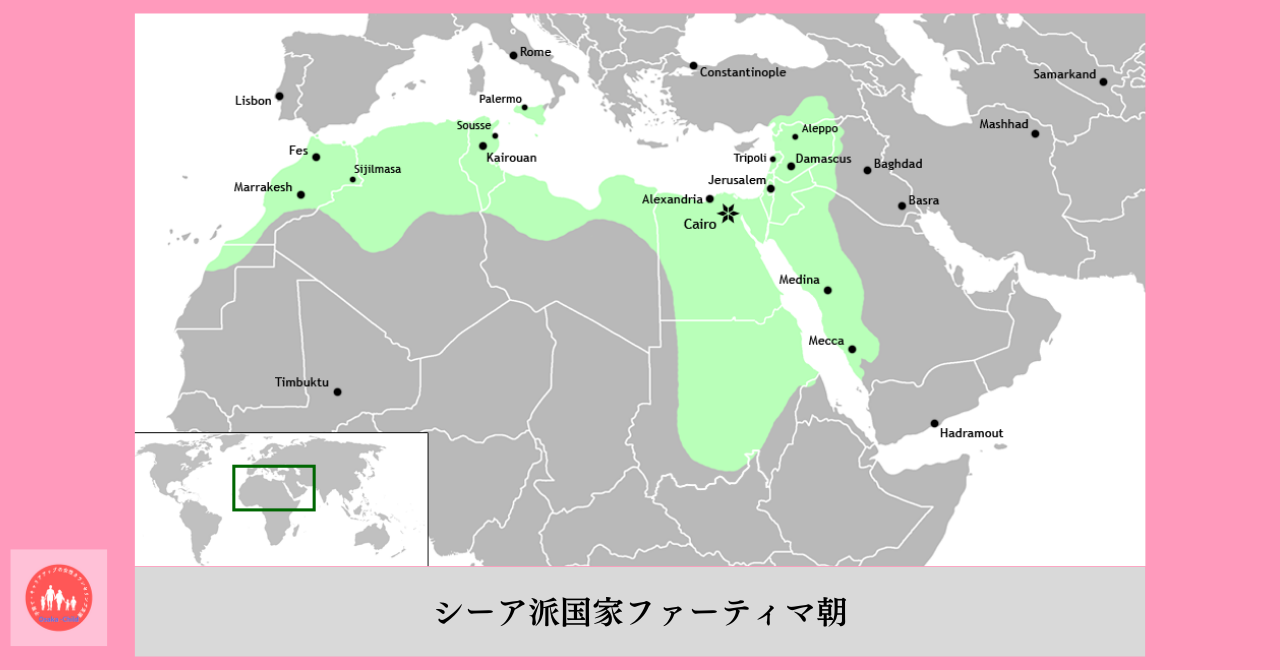

しかし、1098年にアンティオキアの陥落を知った

エジプト・カイロのシーア派国家ファーティマ朝

は、

スンナ派セルジューク朝の弱体化

を好機ととらえ、イェルサレムへ進軍しました。

同年7月、約40日間の攻城戦の末、ファーティマ朝はイェルサレムを占領しました。

そのため、十字軍がイェルサレムを攻撃したさいには、都市はすでにファーティマ朝の支配下にありました。

ファーティマ朝は十字軍が接近すると、自国のみでの防衛がむずかしいと判断し、ビザンツ帝国に援軍を求めました。

ポイント

しかし、援軍が到着する前に、十字軍がイェルサレムに到達しました。

ファーティマ朝は戦争回避のため、

武器を持たない巡礼者のイェルサレム入城を許可する講和案

を提示しましたが、十字軍側はこれを拒否しました。

そして1099年5月に正式に宣戦を布告し、7月15日にイェルサレムを陥落させました。

その後、十字軍はゴドフロワを王とし、イェルサレム王国を建国しました。

イェルサレム陥落後の虐殺

イェルサレムを制圧した十字軍は、非戦闘員をふくめて大量の虐殺をおこない、街全体を略奪しました。

アラブ側の記録によると、この虐殺は1週間にわたって続き、7万人以上が犠牲になり、

岩のドームの財宝

もすべてうばわれたとされています。

キリスト教側の記録でも、こうした残虐行為が詳細に記録されており、サラセン人(アラブ人・トルコ人・エジプト人・エチオピア人などのイスラーム教徒)だけでなく、多くのユダヤ人も殺害されました。

7月16日の朝、十字軍兵士たちは市内のユダヤ人居住区を襲撃し、多数のユダヤ人を

シナゴーグ

に閉じ込め、外から扉を封鎖して火をはなち、全員を焼き殺しました。

また、イスラーム教徒が金貨を飲み込んでかくしているという噂がひろがり、十字軍兵士たちは捕らえた

イスラーム教徒の腹を切りさいて金貨を探しました。

さらに、殺害した死体を山のようにつみ上げ、火をつけてもやしながら、隠された財宝を探そうとしたといわれています。

民衆による十字軍

第1回十字軍には、正規の軍とは別に、民衆が自発的に組織した十字軍も存在しました。

隠者ピエール

という指導者のもと、宗教的情熱にかられた

- 農民

- 都市の貧民たち

が、巡礼熱に動かされてイェルサレムをめざしました。

しかし、彼らの行軍は統制がとれておらず、小アジアへ向かう途中でトルコ軍に次々と討たれ、わずかに生きのこった者たちが正規軍に合流することができました。

このことは、十字軍運動が単なる軍事遠征ではなく、

民衆の信仰心にも根ざしていた

ことをしめしています。

民衆十字軍の悲惨な結末

戦争への熱狂をあおるため、当時としてはめずらしく、大規模なプロパガンダがおこなわれました。

教皇の使者たちは、フランスやドイツ各地で

「トルコ人の残虐さ」

を誇張し、民衆の怒りをかき立てました。

11世紀の人々は、こうした情報をうたがう術をもたず、熱狂的に十字軍運動にくわわりました。

5つの大規模な民衆十字軍の集団がヨーロッパ中を行進しました。

そのうち2つの集団はハンガリーへ向かいましたが、現地のマジャール人を異教徒と誤解し、襲撃しました。

ポイント

その結果、マジャール人の報復を受け、全滅しました。

3つ目の集団も同様の運命をたどり、

ラインラント

でユダヤ人コミュニティを壊滅させた後、壊滅しました。

のこる2つの集団はコンスタンティノープルに到達しましたが、トルコ軍の攻撃を受け、完全に殲滅されました。

ヨーロッパでのユダヤ人迫害の始まり

十字軍運動がはじまった時期に、ヨーロッパでは

ユダヤ人迫害も本格化

しました。

1096年5月、第1回十字軍の出発と同時期に、ドイツのライン地方の都市で

ユダヤ人居住区が襲撃

され、多くのユダヤ人が殺害されました。

- 「イエスを殺したユダヤ人に復讐すべき」

- 「十字軍を利用して利益を得ようとしている」

などの煽動が行われ、民衆がユダヤ人を襲撃しました。

ポイント

イェルサレムでの虐殺と同様に、ヨーロッパでもユダヤ人が「内なる敵」として標的とされました。

このように、中世ヨーロッパでのユダヤ人迫害は、十字軍運動と連動して拡大していったのです。

第2回十字軍の遠征

1147年、第2回十字軍が

フランス王ルイ7世ら

の指揮のもとで遠征を開始しました。

しかし、最終的には

ダマスクス攻略に失敗

し、目的を果たすことはできませんでした。

第2回十字軍の発端と目的

1144年、イェルサレム王国の一部であった

エデッサ伯国

が、トルコ系のザンギー朝によって滅ぼされました。

この危機をうけて、

シトー派修道士の聖ベルナール

が十字軍をよびかけ、

- フランス王ルイ7世

- ドイツ王コンラート3世

がそれぞれはじめて国王として十字軍を組織しました。

また、

- 南イタリア

- シチリア

に建国されて間もない

ノルマン王国(後の両シチリア王国)のルッジェーロ2世

もくわわりました。

1147年に遠征軍が出発し、テンプル騎士団が騎士団としてはじめて十字軍に参加しました。

フランス王ルイ7世にたいしてつよく十字軍派遣をはたらきかけたのは、シトー派修道士のベルナールでした。

遠征の経過と挫折

第2回十字軍は陸路をすすみ、

コンスタンティノープルを経由

して小アジアへ入りました。

しかし、戦況はきびしく、苦戦の末アンティオキアに到達しました。

ところが、当初の目的であったエデッサ伯国の奪還には向かわず、イェルサレム王国へとすすみ、

- ルイ7世

- コンラート3世

は聖地巡礼を果たしました。

その後、イスラーム勢力の要衝ダマスクスの攻略をこころみ、1148年に総攻撃を行いましたが、ザンギー朝の激しい反撃をうけ、撤退を余儀なくされました。

ルイ7世らは海路でシチリア島を経由し帰国し、この遠征は失敗に終わりました。

失敗の要因と影響

この遠征は、フランス王ルイ7世が

王妃エレアノール

を同行させるなど、まるで移動する宮廷のような様相をていしていました。

そのため、遠征にかかる費用は膨大となり、本国フランスの財政を圧迫しました。

そのいっぽうで、戦場ではイスラーム勢力のつよい抵抗に直面し、思うような戦果をあげることができませんでした。

第2回十字軍の失敗の背景には、

- フランス王

- ドイツ王

- ビザンツ皇帝

の間の思惑のちがいや、ルイ7世と王妃エレアノールの不仲(後に離婚し、エレアノールはイングランド王ヘンリー2世と再婚)、十字軍内部と現地の十字軍国家の間の対立などがありました。

また、イスラーム側も従来のセルジューク朝とはことなり、ザンギー朝のように十字軍とたたかう明確な意志をもつ勢力が登場し始めていました。

その象徴的な存在が、後の

サラーフ=アッディーン(サラディン)

でした。

第3回十字軍の遠征

1189年に始まった第3回十字軍には、

- イギリス

- フランス

- ドイツ

の三国の君主が参加しました。

しかし、

- 内部対立

- サラーフ=アッディーンの巧みな戦略

により、聖地奪回は達成されませんでした。

第3回十字軍の背景

1187年、イスラームの指導者サラーフ=アッディーン(サラディン)は、

ヒッティーンの戦い

で十字軍をやぶり、イェルサレムを奪還しました。

この知らせが西ヨーロッパにとどくと、

ローマ教皇

はすぐに新たな十字軍をよびかけ、

- 多くの巡礼団

- 封建領主軍

が編成されました。

今回は、

- イギリス王「獅子心王(クール=ド=リオン)」リチャード1世

- ドイツ皇帝「赤ひげ帝(バルバロッサ)」フリードリヒ1世

- フランス王「尊厳王(オーギュスト)」フィリップ2世

が参加し、大規模な遠征軍が組織されました。

また、従来の陸路ではなく、多くの兵士が海路で聖地へむかうという新たな戦略が採用されました。

遠征の経過と結果

1189年に遠征がはじまりましたが、

フリードリヒ1世(バルバロッサ)

は小アジアで事故により命を落とし、ドイツ軍の大半が撤退しました。

いっぽう、

- フランス王

- イギリス王

は本国で対立関係にあったため、協力体制を築くことができませんでした。

ようやくアッコンを奪還しましたが、その後

フィリップ2世

は本国へ帰国してしまいました。

のこされたリチャード1世は単独で戦いましたが、最終的にイェルサレムを奪還することはできませんでした。

その代わりに、サラーフ=アッディーンと交渉し、1192年に

3年間の休戦協定

を締結しました。

ポイント

この協定により、キリスト教徒は平和裏に聖地を巡礼することが可能となりました。

サラーフ=アッディーンとの講和条約

1192年9月、

- リチャード1世

- サラーフ=アッディーン

の間で講和条約が結ばれました。

- 十字軍はティルスからヤーフェまでの海岸線を確保するが、イェルサレムをふくむその他の領土はサラーフ=アッディーンの主権下に置かれる。

- キリスト教徒はスルタン(サラーフ=アッディーン)から通行証を得ることで、聖地を巡礼し、キリストの墓で祈ることができる。

サラーフ=アッディーンは、リチャード1世をイェルサレムへまねきました。

しかし、リチャード1世は征服者として入城することをのぞんでいたため、客として訪れることを拒否しました。

その結果、条約締結から1か月後、彼はイェルサレムの聖墳墓を訪れることもなく、サラーフ=アッディーンと直接会うこともないまま中東をさりました。

第4回十字軍の遠征とコンスタンティノープル占領

1202年にはじまった第4回十字軍は、

ヴェネツィア商人

が中心となって編成されました。

ところが、1204年には彼らの要請により、聖地ではなくコンスタンティノープルを攻撃し、占領するという本来の目的から大きく逸脱した遠征となりました。

ポイント

その結果、十字軍勢力はこの都市を拠点にラテン帝国を建国しました。

第4回十字軍の背景

第3回十字軍の途中、

神聖ローマ皇帝フリードリヒ1世(バルバロッサ)

が事故により亡くなったことで、

ローマ教皇インノケンティウス3世の権威はかつてないほどに高まりました。

この機会を利用し、教皇は

ヨーロッパ全体を自身の支配下におこう

とかんがえ、あらたな十字軍の派遣を提唱しました。

このよびかけに応じたのは、

- フランドル

- シャンパーニュ

の北フランスの諸侯でした。

1202年に遠征がはじまりましたが、当初の目的地である聖地イェルサレムではなく、コンスタンティノープルへと進路を変更しました。

この決定の背後には、ヴェネツィア商人の影響がありました。

彼らは十字軍の輸送をひき受けましたが、

諸侯たちが運賃を支払えなかった

ため、かわりにコンスタンティノープルの攻撃をもちかけたのです。

表向きには、

- 東西教会の統一

- コンスタンティノープル

で発生したラテン人地区の焼き討ち事件への報復が大義名分とされましたが、実際には、

ヴェネツィア商人が東方貿易の独占をねらっていた

という経済的な思惑がありました。

コンスタンティノープル占領とラテン帝国の建国

この予想外の展開にたいし、

ローマ教皇インノケンティウス3世

は激怒し、

十字軍を破門

するという異例の措置をとりました。

しかし、十字軍は目前の利益を優先し、1204年にコンスタンティノープルを攻撃し、占領しました。

さらに、

- 周辺の都市

- エーゲ海の島々

も制圧し、コンスタンティノープルを中心とした

「ラテン帝国」を建設

しました。

ポイント

この成功を受け、教皇は破門を解除し、十字軍を祝福しました。

東西教会の決定的な分裂

1054年、

- ローマ教会

- コンスタンティノープル教会

は教義のちがいにより相互破門し、

キリスト教世界は東西に分裂

しました。

しかし、それでも交渉は続き、修復のこころみも行われていました。

ところが、第4回十字軍がコンスタンティノープルを占領し、ラテン帝国を設立したことで、両者の対立は決定的となりました。

占領時、ラテン人による

- 略奪

- 殺戮

- 放火

がおこなわれ、多くの市民が犠牲になりました。

また、新たに建国されたラテン帝国は

コンスタンティノープル総主教を廃位

し、教会や修道院の財産を没収しました。

こうした弾圧によって、ギリシア正教(東方教会)側のローマ教会に対する不信感は憎悪へと変わり、

両教会の分裂は修復不可能なもの

となりました。

第4回十字軍が持ち去った遺宝

1204年4月13日、十字軍はコンスタンティノープルを占領し、

教会の聖遺物(キリストの十字架の台木や血痕など)

を略奪しました。

現在、ヴェネツィアの聖マルコ寺院の正面にある四頭立て馬車の銅像も、このときコンスタンティノープルから持ちさられたものです。

この後、1212年には少年十字軍がおこなわれましたが、悲劇的な結末を迎えました。

参考

また、1218年におこなわれたジャン=ド=ブリエンヌによる遠征を第5回十字軍とかぞえる場合もあります。

第5回十字軍と外交によるイェルサレム回復

1228年の第5回十字軍(場合によっては第6回とされる)は、

神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世

が主導し、アイユーブ朝との交渉によって翌年イェルサレムの回復を実現しました。

フリードリヒ2世の十字軍

1228年、神聖ローマ皇帝(ドイツ王)フリードリヒ2世による十字軍が開始されました。(なお、1218~1221年にジャン=ド=ブリエンヌが主導した遠征を第5回とする場合、この遠征は第6回とされます。)

フリードリヒ2世は

シュタウフェン朝シチリア王

としてシチリア島で生まれ、アラビア語を理解するほどの知識をもつ開明的な君主でした。

彼は長年ローマ教皇から十字軍遠征をもとめられていましたが、その要請をひき延ばしていたため、教皇から破門されました。

しかし、1228年、

アイユーブ朝内部での対立

が発生したことを機に遠征を決断し、アッコンに上陸しました。

この遠征のおおきな特徴は、戦闘による勝利ではなく、交渉によってイェルサレムを回復した点にあります。

1229年、フリードリヒ2世はアイユーブ朝の

- スルタン

- アル=カーミル

と条約をむすび、イェルサレムを譲りうけることに成功しました。

この外交交渉による聖地回復は、それまでの十字軍にはなかったあらたな方式でした。

しかし、この成果はローマ教皇の主導によるものではなかったため、

「フリードリヒの十字軍」

として特別によばれています。

フリードリヒ2世のイェルサレム入城

1229年2月、

- フリードリヒ2世

- アイユーブ朝のスルタン、アル=カーミル

との間で正式な合意が成立しました。

- フリードリヒ2世はイェルサレムとその周辺の海岸地帯を獲得した。

- イスラーム教徒は、イェルサレムのイスラーム聖堂が集まる聖域内で自由に活動することが保証された。

この合意が成立した1か月後、フリードリヒ2世はイェルサレムに入城しました。

彼は岩のドームやその他のモスクを訪れ、その建築美を称賛したといわれています。

第5回十字軍の意義

フリードリヒ2世によるイェルサレム回復は、戦争ではなく外交による成果として歴史的に注目されます。

ポイント

従来の軍事遠征とはことなり、戦闘なしに目的を達成したこの方式は、十字軍のあらたな可能性をしめしました。

しかし、ローマ教皇の支配下でおこなわれたわけではなかったため、十字軍全体の評価とは別にあつかわれることが多いです。

この十字軍の成功によって、一時的にイェルサレムはキリスト教徒の手にもどりましたが、その後も情勢は不安定であり、

最終的にイスラーム勢力の支配下へもどる

こととなりました。

第6回十字軍とルイ9世の敗北

1248年、

フランス王ルイ9世が主導した第6回十字軍

は、アイユーブ朝とたたかいましたが敗北し、ルイ9世自身が捕虜となりました。

第6回十字軍の経緯

フランス王ルイ9世は、敬虔なキリスト教徒であり「聖王」ともよばれた人物でした。

彼の指導のもと、1248年に

第6回十字軍

が組織されました。

十字軍は、イスラーム勢力の拠点であるエジプトのアイユーブ朝を攻撃しましたが、

マムルーク軍の激しい抵抗

にあい、戦況は不利に展開しました。

さらに、遠征中にチフスが蔓延し、十字軍の兵士たちは大きな打撃を受けました。

その結果、ルイ9世は戦場で捕虜となり、マンスーラで拘束されることとなりました。

ちょうどこの時期、エジプトでは

バイバルスのクーデター

によりアイユーブ朝がたおれ、マムルーク朝が成立しました。

ポイント

ルイ9世は多額の身代金を支払うことで釈放されました。

この遠征を第7回十字軍と数える場合もあります。

ルイ9世とモンゴル帝国の関係

第6回十字軍を企画したルイ9世は、エジプトへの攻撃を準備するために

キプロス島

へ滞在しました。

彼は、1241年の

ワールシュタットのたたかい

でヨーロッパにおおきな衝撃をあたえたモンゴル帝国と提携し、

イスラーム勢力を挟撃する計画

を立てました。

ルイ9世は、キプロス島でモンゴルの使節をむかえ、交渉をこころみました。

しかし、この時点ではモンゴル側が十字軍の意図をじゅうぶんに理解することができず、交渉は成功しませんでした。

第6回十字軍が失敗した後も、ルイ9世はモンゴルとの同盟を諦めず、1253年から1255年にかけて

ルブルック

をモンゴルに派遣しました。

しかし、1260年のアインジャールートの戦いで、モンゴル軍がマムルーク朝のバイバルスに敗北したことで、

- キリスト教勢力

- モンゴル

が連携してイスラーム勢力を撃破するという計画は実現しませんでした。

第7回十字軍とルイ9世の最期

1270年にフランス王ルイ9世が主導した

第7回十字軍

は、チュニスを攻撃しましたが、敗北に終わりました。

これが最後の十字軍とされています。

第7回十字軍の目的と展開

1270年、フランス王ルイ9世はふたたび十字軍を起こしました。

ポイント

しかし、以前のような民衆の熱狂はすでにうしなわれており、遠征にたいする反対意見も多くありました。

それでも、ルイ9世は第6回十字軍の失敗を挽回しようとし、

北アフリカのチュニスへと進軍

しました。

チュニスに上陸した十字軍は、現地のイスラーム軍と交戦しましたが、戦況は思わしくありませんでした。

さらに、遠征中にチフス(または赤痢とする説もある)が流行し、兵士たちは次々と病に倒れました。

ルイ9世自身も感染し、戦地で命を落としました。

十字軍は指導者を失い、戦いを継続することができず撤退しました。

この遠征を第8回十字軍と数えることもありますが、結果として

1270年の遠征が十字軍運動の最後

となりました。

翌年の1271年には、

イタリア人のマルコ・ポーロ

が東方への旅に出発し、東西交流のあらたな時代がはじまりました。

いっぽうで、西アジアにおける

キリスト教勢力はアッコンのみ

をのこす状態となり、そのアッコンも

1291年にイスラーム勢力によって陥落

し、十字軍の時代は完全に終焉を迎えました。

アラブ世界から見た十字軍

十字軍は、

キリスト教側では「聖地回復」

という大義のもとにすすめられましたが、

アラブ世界では「侵略」

として受けとめられました。

ポイント

この影響は、その後千年にわたって反西欧的な感情をのこすこととなりました。

フランス系レバノン人の

作家アミン・マアルーフ

は、『アラブの見た十字軍』の中で、十字軍をアラブ側の視点から詳細に描写しています。

本書の序章には「千年の対立がここに始まる」とあり、最終章「アラブのコンプレックス」では、十字軍がもたらした歴史的な影響について次のように記されています。

「西ヨーロッパにとって、十字軍の時代は経済的・文化的な変革の契機となった。しかし、オリエント世界では、これらの聖戦(ジハード)は衰退と閉鎖的な姿勢を生み出し、過度に敏感で防衛的になり、狭量で非生産的な社会へと向かっていった。

世界規模での発展が進むにつれ、アラブ世界は発展から取り残されていると感じるようになった。近代化は西洋のものとされ、それを拒むことで宗教的・文化的アイデンティティを保とうとする動きが生まれた。一方で、近代化を受け入れれば、アイデンティティの喪失という危険が伴う。イランもトルコもアラブ世界も、このジレンマの解決に苦しんでいる。」

現代においても、

イスラエルは「新たな十字軍国家」

と見なされることがあり、アラブの指導者たちはしばしばサラーフ=アッディーンの名を引き合いに出し、かつてのイェルサレム奪還をほこることがあります。

21世紀に入っても、キリスト教とイスラームの対立が完全に解決されたとは言いがたい状況です。

しかし、今こそおたがいの文化やアイデンティティを尊重し、共存への道を模索するべき時代ではないでしょうか。著者は最後にこう述べています。

「疑いもなく、キリスト教世界とイスラーム世界の分裂は十字軍に起因し、アラブ人は今でもそれを一種の屈辱として受け止めている。」

十字軍の歴史は、単なる中世の出来事ではなく、現代にも続く問題の根源のひとつであることを、忘れてはならないでしょう。

まとめ|十字軍の歴史と影響を学び受験対策に活かそう

十字軍は、11世紀末から13世紀末にかけて展開されたキリスト教勢力による軍事遠征で、聖地イェルサレムの奪還を目的に始まりました。ローマ教皇の呼びかけにより、第1回十字軍が1096年に出発し、一時的にイェルサレム王国を建国しましたが、その後イスラーム勢力の反撃を受け、最終的に1291年にアッコンが陥落し、十字軍の時代は終焉しました。

この運動は、宗教的な動機だけでなく、政治的・経済的要因も絡んでおり、特に第4回十字軍ではコンスタンティノープルを占領し、本来の目的から逸脱しました。一方、十字軍を通じてヨーロッパとイスラーム世界の交易が活発化し、東方の知識や技術が西洋に流入したことが、中世後期の発展に寄与しました。しかし、アラブ世界にとっては侵略と受け取られ、現代にも続く歴史的な対立の要因の一つとなっています。

本記事は、高校3年生の受験対策として、世界史の重要テーマである十字軍を体系的に解説しました。受験勉強を進める上で、歴史的背景や影響を深く理解し、論述問題にも対応できる力を養いましょう。また、株式会社Osaka-Childでは、40代母親向けに子どもの学習サポートや、受験期の親子のメンタルケアを行っています。受験に伴う不安やストレスの軽減を支援し、親子で前向きに受験に取り組める環境を提供しています。お子さんの受験対策に関するご相談があれば、ぜひご活用ください。

ネットバンキングのご利用で、今すぐ開始することが可能です。

株式会社OsakaChildの3人の子育てでストレスのたかい40代女性のカウンセリングを受ける

株式会社OsakaChildの3人の子育てでストレスのたかい40代女性のカウンセリングを受ける

株式会社Osaka-Childの3人の子育てでストレスがたかい40代女性の心理作用をととのえるカウンセリング

子育ての真っ最中で、仕事と家庭の間で揺れ動いている女性の皆さんへ。私たちのカウンセリングサービスは、あなたのためにあります。もし心の中で悩みや生きづらさを感じている場合、それは特別な心のケアが必要な証拠です。株式会社Osaka-Childとして、日々の生活で直面している困難を理解し、その解決をサポートします。

私たちは、あなたが人生の困難に立ち向かう勇気を見つけるための安全な空間を提供します。当社のプロフェッショナルなカウンセラーは、あなたの問題や感情に深い理解を持ち、あなたを尊重します。ここでは、あなたの気持ちを自由に表現し、過去の影響から解放され、自分自身を再発見することができるでしょう。

カウンセリングは、心理システムの問題を共に解決するための有力な手段です。私たちのカウンセリングでは、まずじっくりとあなたのお話を聴きます。過去の経験やトラウマ、日常生活でのストレスなど、あなたが抱える悩みや心の中での葛藤を理解し、共感します。その後、適切なカウンセリング技法を用いて、心の中のブロックを取り除き、自分自身と向き合い、成長するためのサポートを行います。

初めての方でも、私たちのサービスを利用することはとても簡単です。当社のウェブサイト上で、カウンセリングセッションの申し込みをすることができます。また、具体的な問い合わせや不明点がある場合は、お気軽に当社までメールをお送りください。

心の中で抱える悩みや生きづらさに苦しんでいるなら、あなたは一人ではありません。株式会社Osaka-Childは、あなたが自分自身の価値を見つけ、生活の質を改善するためのサポートを提供します。カウンセリングを通じて、あなたがより健康的で充実した人生を歩む手助けをいたします。

カウンセリングのプロセスは、あなたの個別のニーズや目標に合わせてカスタマイズされます。私たちは、あなたが心地よく感じるペースでサポートを提供し、尊重と信頼の関係を築くことを大切にしています。カウンセリングを通じて、自己理解を深め、心の中の問題を克服し、より充実した人生を築いていきましょう。

あなたが心の支えを必要としているなら、ぜひ株式会社Osaka-Childのカウンセリングにお越しください。私たちがあなたの側にいて、共に問題を解決し、より健康で幸せな未来を築くお手伝いをいたします。一歩踏み出す勇気を持ってください。私たちと一緒に、新しい人生の扉を開いてみましょう。

小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援事業をする株式会社Osaka-Childとは?

【 復学率100% 】小中学生復学支援Osaka-Childの支援策とは?

こちらもCHECK

-

-

【 復学率100% 】小中学生復学支援Osaka-Childの支援策とは?

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

【堺市】不登校の子どもをサポートする!Osaka-Childのカウンセリング支援

こちらもCHECK

-

-

【堺市】不登校の子どもをサポートする!Osaka-Childのカウンセリング支援

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 Osaka-Childは、堺市にある不登校の子どもたちとその家族を支援するカウンセリ ...

続きを見る

復学支援の専門家が教える、家庭学習支援のポイントと効果的な学習方法

株式会社Osaka-Childの心理技法・心理検査一覧

株式会社Osaka-Childの障害一覧

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:母親のメンタルサポート

支援内容

1. オキシトシン分泌促進で子どもに接する母親の専門的なカウンセリング

2. 胎児期から乳児期のオキシトシン分泌状態の再経験

3. 母親の子育ての疲れやストレスの軽減

4. 母親の胎児期・幼少期の体験のインナーチャイルドの修正

5. 母親の親子関係をカウンセリングにより気づかせる

6. カウンセリングによって母親の生き方を主体性を持たせる

7. 幼少期に得られなかった愛着の再構築

8. 個人に合った最適な心理システムの再起動

9. 母親を子どもの親から一個人としての存在の獲得

10. 愛着育成による自己肯定感の向上

11. 人生軸上でインストールした感覚ー認識の空洞化

母親のメンタルサポートの具体的なアプローチ

株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学支援の一環として、母親のメンタルサポートを提供しています。以下に、具体的な支援内容を説明します。

- オキシトシン分泌促進で子どもに接する母親の専門的なカウンセリング オキシトシンは愛着や絆の形成に関与するホルモンであり、母親と子どもの関係を深める重要な役割を果たします。カウンセリングにおいては、母親がオキシトシン分泌を促進する方法や子どもとの関わり方について学びます。

- 胎児期から乳児期のオキシトシン分泌状態の再経験 母親が胎児期から乳児期の自身のオキシトシン分泌状態を再経験することで、子どもとの関係性や愛着形成に関する理解を深めます。これにより、母親はより適切な愛着行動を身につけ、子どもの安定した成長を支援します。

- 母親の子育ての疲れやストレスの軽減 子育てにおける疲れやストレスは母親のメンタルヘルスに大きな影響を与えます。専門的なカウンセリングにより、母親の疲れやストレスを軽減し、心の健康を保つための具体的なケア方法を提供します。

- 母親の胎児期・幼少期の体験のインナーチャイルドの修正 母親の胎児期や幼少期におけるトラウマや負の体験は、子育てに影響を及ぼすことがあります。カウンセリングにより、母親は自身のインナーチャイルド(内なる子どもの存在)の修正を通じて、子育てにおける負のパターンを変容させます。

- 母親の親子関係をカウンセリングにより気づかせる 母親の親子関係に潜むパターンや影響をカウンセリングを通じて明示し、母親自身がその関係性に気づくことを支援します。これにより、母親はより良好な親子関係を構築し、子どもの成長を促進します。

- カウンセリングによって母親の生き方を主体性を持たせる 母親が自身の生き方を主体的に選択し、子どもとの関係性をより意識的に築いていくことを支援します。母親の個別のニーズや目標を考慮し、適切なカウンセリングプランを策定します。

- 幼少期に得られなかった愛着の再構築 母親が幼少期に得られなかった愛着を再構築することで、自己肯定感や安心感を向上させます。カウンセリングにおいては、母親が自身の愛着スタイルや関わり方を理解し、健全な愛着関係の構築に向けた具体的なアプローチを身につけます。

- 個人に合った最適な心理システムの再起動 母親の心理システムの再起動により、ストレスへの対処能力や情緒調整能力を向上させます。カウンセリングにより、母親は自身の心理的な困難や制約を克服し、より健康的な心の状態を取り戻すことができます。

- 母親を子どもの親から一個人としての存在として認識 母親が自身を単に子どもの親としてではなく、個別の存在として認識することを支援します。母親の自己アイデンティティや自己実現の重要性を再確認し、自己成長とバランスの取れた生活を促進します。

- 愛着育成による自己肯定感の向上 母親が子どもとの愛着関係を育むことで、自己肯定感や自己価値感を向上させます。カウンセリングにおいては、母親が愛着行動やコミュニケーションスキルを向上させるための具体的な手法やアドバイスを受け取ります。

- 人生軸上でインストールした感覚ー認識の空洞化 母親が人生軸上で自身の感覚や認識を見つめ直し、新たな視点や意味づけを行うことを支援します。これにより、母親はよりポジティブな心理状態を持ち、子どもとの関係や子育てにおいてより健全な選択を行うことができます。

具体的な支援内容として、母親は定期的なカウンセリングセッションを通じて自身のメンタルヘルスや子育てに関する課題を共有し、カウンセラーとの対話やアドバイスを受け取ります。また、母親には日常生活におけるストレス管理や自己ケアの方法、感情の調整やコミュニケーションスキルの向上など、実践的なツールや戦略が提供されます。

大阪の不登校カウンセリング|40代の母親が必知!子供の不登校を解決する支援方法と専門家のアドバイス

こちらもCHECK

-

-

大阪の不登校カウンセリング|40代の母親が必知!子供の不登校を解決する支援方法と専門家のアドバイス

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 子供の不登校は多くの40代の母親にとって深刻な悩みです。その解決には適切な支援方法と ...

続きを見る

【40代母親からの第一歩】不登校問題解決への道と専門カウンセリングでの導き

こちらもCHECK

-

-

【40代母親からの第一歩】不登校問題解決への道と専門カウンセリングでの導き

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 40代の母親が抱える不登校問題は深刻な課題です。子どもの不登校により家庭や学校の関係 ...

続きを見る

【幸せホルモン】オキシトシンの増やし方12選|瞑想やマインドセット・身体調整が効果的

不登校の原因を知る方法!40代の母親が的確にサポートする方法とは?

中学生の不登校の原因は母親にあった!母親へのカウンセリングで復学につなげる

【40代子育ての悩み】不登校の原因を解明!不登校になる子の親の特徴と改善策

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どものカウンセリング

支援内容

1. 不登校の子どもが抱えるココロの動きの促進

2. 幼少期の負の体験の心理システムの循環

3. 親子関係による負の自己イメージの軌道修正

4. 学校環境での存在価値の促進

5. 過去ー現在ー未来の時間軸の自然循環

6. 幼少期に遺伝的にもっているエネルギーの再生成

7. 学校環境で経験した負の要素への関わり

8. 学校環境で作られた他者との競争原理の滅尽

9. 母親では得られなかった愛着をカウンセラーとの共有で再獲得

10. 幼少期のゼロベースでの人間像への気づき

11. 負の心理システムで構成された世界観の抑制

不登校の子どものカウンセリングの具体的なアプローチ

- 不登校の子どもが抱えるココロの動きの促進 不登校の子どもは心理的な負担を抱えている場合があります。私たちは、子どものココロの動きを理解し、彼らが抱える不安やストレスを軽減するための支援を行います。具体的な方法としては、感情の表現や認識のトレーニング、リラクゼーション技法の導入などがあります。また、子どもが自己理解を深め、自己肯定感を高めるために、自己探索のプロセスにも取り組みます。

- 幼少期の負の体験の心理システムの循環 幼少期に経験した負の出来事やトラウマは、不登校の原因となることがあります。私たちは、そのような負の体験が心理システムにどのように影響を与え、循環するのかを理解し、子どもと共にその解決に向けた取り組みを行います。具体的には、トラウマ解消のための技法や自己発見のプロセスを通じて、過去の負の経験に対処し、新たな自己概念を構築するサポートを行います。

- 親子関係による負の自己イメージの軌道修正 親子関係は子どもの自己イメージに大きな影響を与えます。不登校の子どもにおいては、負の自己イメージが形成されることがあります。私たちは、子どもと親の関係を理解し、親子のコミュニケーションの改善や共感的な対話を通じて、子どもの自己イメージの軌道修正を支援します。親には、子どもの感情や困難に対して理解を示し、受け入れる姿勢を促すためのアドバイスや指導を提供します。

- 学校環境での存在価値の促進 不登校の子どもは学校環境での存在価値や自己肯定感に欠けていることがあります。私たちは、子どもが学校での存在感を取り戻すための支援を行います。具体的には、学校との連携や学校内でのサポート体制の構築を行い、子どもが自分の能力や才能を発揮できる場を提供します。また、学校生活の中での達成感や成功体験を通じて、子どもの自信を育む取り組みも行います。

- 過去ー現在ー未来の時間軸の自然循環 不登校の子どもは、過去の困難や現在の問題に囚われる傾向があります。私たちは、子どもが過去、現在、未来の時間軸を自然に循環できるように支援します。過去の出来事への執着や現在の問題に対する固執を解放し、未来に向けて前向きに取り組むことを促します。具体的な方法としては、目標設定や将来のビジョンの明確化、行動計画の策定などがあります。

- 幼少期に遺伝的に持っているエネルギーの再生成 子どもの行動や感情は、幼少期に遺伝的に受け継がれたエネルギーによって影響を受けることがあります。私たちは、子どもが遺伝的に持っているエネルギーを再生成し、ポジティブな方向へと導くための支援を行います。具体的には、子どもが自己観察や自己理解を深めるプロセスを通じて、自己変容を促すことに焦点を当てます。

- 学校環境で経験した負の要素への関わり 不登校の子どもは、学校環境での負の要素に対して適切に関わることができない場合があります。私たちは、子どもが学校環境での負の要素に対して適切に対処できるように支援します。具体的には、コミュニケーションスキルのトレーニングや問題解決能力の向上を促すプログラムを提供し、子どもが対処方法を見つけられるようにサポートします。

- 学校環境で作られた他者との競争原理の滅尽 学校環境では競争原理が存在し、不登校の子どもにとっては負の影響を与えることがあります。私たちは、他者との競争原理を滅尽し、協力や共感の文化を醸成する支援を行います。具体的には、協調性やチームワークの重要性を学ぶ活動や、他者との比較ではなく自己の成長に焦点を当てる指導を行います。

- 母親では得られなかった愛着をカウンセラーとの共有で再獲得 不登校の子どもの中には、母親からの愛着が不足している場合があります。私たちは、子どもがカウンセラーとの関係を通じて、得られなかった愛着を再獲得できるように支援します。子どもが安心感や信頼感を育み、自己価値感や自己受容感を高めるために、カウンセラーとの関係性を重視したアプローチを取ります。

- 幼少期のゼロベースでの人間像への気づき 不登校の子どもには、幼少期に根付いた人間像や自己イメージに問題がある場合があります。私たちは、子どもが自己観察や内省を通じて、幼少期のゼロベースから新たな人間像への気づきを促す支援を行います。具体的には、自己評価の見直しやポジティブな特性の発見、適応的な思考や行動パターンの構築をサポートします。

- 負の心理システムで構成された世界観の抑制 不登校の子どもは、負の心理システムで構成された世界観を持っていることがあります。私たちは、子どもがそのような負の世界観から抜け出し、ポジティブな視点や心理的な柔軟性を取り戻すための支援を行います。

具体的には、認知行動療法やポジティブ心理学の手法を用いて、子どもの思考や信念の再構築を促し、より健康的な心理システムを構築します。 株式会社Osaka-Childの臨床心理士(カウンセラー・セラピスト・不登校専門カウンセラー)として、私たちは不登校の子どもとその家族に対して、個別に適した支援を提供します。子どもの心の健康を重視し、不登校の原因や状況を的確に把握した上で、専門知識や経験に基づいたアプローチを用いてサポートを行います。私たちの目標は、子どもが健やかな学校生活を送り、自己成長や社会参加の機会を最大限に引き出すことです。

不登校カウンセリングでHSCの子どもを復学支援に|HSCの子どもを持つ40代の母親に向けて

こちらもCHECK

株式会社Osaka-Childのカウンセリング技法

カウンセリングとは?心理システムを正常化して生きづらさを克服する効果最大

-

-

参考カウンセリングとは?心理システムを正常化して生きづらさを克服する効果最大

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

来談者中心療法で心理システムを自然状態にして精神的苦しみを克服|40代女性の生きづらさ克服

-

-

参考来談者中心療法で心理システムを自然状態にして精神的苦しみを克服|40代女性の生きづらさ克服

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

トラウマインフォームドケアをカウンセリングで心理システムの最短正常化に

-

-

参考トラウマインフォームドケアをカウンセリングで心理システムの最短正常化に

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

オンラインカウンセリングのメリット・デメリットを知って手軽に心理システムを正常化する

-

-

参考オンラインカウンセリングのメリット・デメリットを知って手軽に心理システムを正常化する

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

精神分析的心理療法でカウンセリングを実施し心理システムの正常化で生きづらさ克服

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どもの身体調整

支援内容

1. 子どもの姿勢コントロールの修正

2. 姿勢コントロールによる身体アライメント構築

3. 姿勢コントロールから重心作り

4. 学習に不可欠な座り姿勢での姿勢コントロールの促通

5. 姿勢に伴う手の運動構成のバランス

6. 姿勢と視覚・聴覚情報の同期

7. 全身の関節運動・筋肉の出力調整

8. 三半規管や脳神経系の出力の修正

9. ハンドリングによる触覚刺激で感覚系のコントロール

10. 皮ふ刺激によるオキシトシン分泌の促進

11. 皮ふ・筋膜・筋肉・筋肉の長さのセンサーのコントロール

12. 感覚ー認識システム促通から無の状態へのアップデート

13. 身体への関わりによる不足した愛着の向上

14. 負の心理システムで過緊張した筋肉の正常化

15. 負の心理システムから身体への過剰な意識への抑制

不登校の子どもの身体調整の具体的なアプローチ

株式会社Osaka-Childでは、不登校の小中学高校生や発達障害の子どもの復学支援の一環として、身体調整の支援を行っています。以下に、具体的な支援内容を説明します。

- 子どもの姿勢コントロールの修正 子どもの姿勢は、身体の調整や感覚統合に重要な役割を果たします。不適切な姿勢が存在する場合、学習や集中力に悪影響を与えることがあります。私たちは、子どもの姿勢を正しい形に修正し、適切な姿勢コントロールをサポートします。具体的には、姿勢の矯正や筋力トレーニング、姿勢保持のためのエルゴノミクス指導などを行います。

- 姿勢コントロールによる身体アライメント構築 姿勢の改善は、身体のアライメントやバランスの向上につながります。私たちは、子どもの身体アライメントを構築するために、姿勢コントロールのトレーニングを行います。これには、正しい姿勢の保持や身体の軸の調整、バランス感覚の向上などが含まれます。

- 姿勢コントロールから重心作り 姿勢と重心の関係は、身体の安定性や運動の質に大きな影響を与えます。私たちは、姿勢コントロールから重心の形成に焦点を当て、子どもが適切な重心を持つことをサポートします。具体的には、姿勢トレーニングやバランスボードを使ったトレーニングなどを通じて、重心の安定化を促します。

- 学習に不可欠な座り姿勢での姿勢コントロールの促通 適切な座り姿勢は、学習において重要な要素です。不適切な座り姿勢は集中力の低下や身体の疲労を引き起こすことがあります。私たちは、子どもが学習に不可欠な座り姿勢を維持できるように、姿勢コントロールの促通を支援します。具体的には、正しい座り方やデスク環境の調整、体操やストレッチの指導などを行います。

- 姿勢に伴う手の運動構成のバランス 姿勢と手の運動は密接に関連しています。不適切な姿勢は手の運動にも影響を与えることがあります。私たちは、子どもの手の運動構成をバランス良く整えるために、姿勢と手の連動性を意識した支援を行います。具体的には、手の筋力や協調性のトレーニング、細かい手指の動作の指導などを行います。

- 姿勢と視覚・聴覚情報の同期 姿勢の調整と視覚・聴覚情報の適切な処理は、子どもの学習や集中力に影響を与えます。私たちは、子どもが姿勢と視覚・聴覚情報を適切に同期させるための支援を行います。具体的には、視覚情報や聴覚情報の統合を促すトレーニングやセンサリー処理の指導などを行います。

- 全身の関節運動・筋肉の出力調整 全身の関節運動や筋肉の出力の調整は、身体の柔軟性や運動能力に影響を与えます。私たちは、子どもの全身の関節運動や筋肉の出力を調整し、適切な身体の動きをサポートします。具体的には、関節の可動域の拡大や筋力トレーニング、コーディネーションの向上を目指したプログラムを提供します。

- 三半規管や脳神経系の出力の修正 三半規管や脳神経系の出力の調整は、バランス感覚や運動の調整に関与します。私たちは、子どもの三半規管や脳神経系の出力を修正し、バランス感覚や運動の質を改善するための支援を行います。具体的には、バランス感覚のトレーニングや目の運動の指導などを行います。

- ハンドリングによる触覚刺激で感覚系のコントロール 触覚刺激は感覚統合や身体の調整に重要な役割を果たします。私たちは、子どもの感覚系のコントロールを促すために、ハンドリングと呼ばれる触覚刺激を活用した支援を行います。具体的には、身体全体に触覚刺激を与えることで感覚統合を促し、身体の安定性や調整能力を高めます。

- 皮ふ刺激によるオキシトシン分泌の促進 皮ふ刺激はオキシトシンの分泌を促し、リラックスや安定感をもたらします。私たちは、子どもの皮ふ刺激を活用してオキシトシンの分泌を促進し、心身の安定をサポートします。具体的には、マッサージや触れ合いのアクティビティを通じて、子どもがリラックスした状態に入る機会を提供します。

- 皮ふ・筋膜・筋肉の長さのセンサーのコントロール 身体の皮ふ、筋膜、筋肉は長さの変化を感知するセンサーを持っています。私たちは、子どもの皮ふ・筋膜・筋肉の長さのセンサーをコントロールし、正常な身体の感覚を促します。具体的には、ストレッチや筋膜リリースなどの手法を用いて、身体の柔軟性や感覚統合を促進します。

- 感覚ー認識システム促通から無の状態へのアップデート 感覚と認識のシステムが促通し、無の状態にアップデートされることは、子どもの集中力や学習能力に大きな影響を与えます。私たちは、子どもの感覚と認識のシステムを促通させ、無の状態へのアップデートを支援します。具体的には、身体を使ったアクティビティやセンサリー統合の手法を用いて、感覚と認識の調整を促します。

- 身体への関わりによる不足した愛着の向上 不登校の子どもには、不足した愛着が存在する場合があります。私たちは、身体への関わりを通じて子どもの不足した愛着を向上させる支援を行います。具体的には、身体的な接触やアクティビティを通じて子どもとの関係性を構築し、安心感や信頼感を促します。

- 負の心理システムで過緊張した筋肉の正常化 負の心理システムは、子どもの身体に過緊張や緊張を引き起こすことがあります。私たちは、負の心理システムで過緊張した筋肉の正常化をサポートします。具体的には、筋肉の緊張を緩めるエクササイズやリラクゼーション法の指導を行い、身体の緊張を軽減します。

- 負の心理システムから身体への過剰な意識への抑制 負の心理システムから身体への過剰な意識は、子どもの集中力や学習に悪影響を与えることがあります。私たちは、負の心理システムから身体への過剰な意識を抑制する支援を行います。

株式会社Osaka-Childの身体調整とカウンセリング技法

催眠療法と心理カウンセリング併用で精神作用をリセット|40代女性の心理システムを正常化に

-

-

参考催眠療法と心理カウンセリング併用で精神作用をリセット|40代女性の心理システムを正常化に

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

自律訓練法とカウンセリングの併用で40代女性生きづらさ克服|自宅で簡単にできる

-

-

参考自律訓練法とカウンセリングの併用で40代女性生きづらさ克服|自宅で簡単にできる

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

呼吸法とカウンセリングで身体と精神をコントロールし40代女性が安定した人生を送る

-

-

参考呼吸法とカウンセリングで身体と精神をコントロールし40代女性が安定した人生を送る

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

メンタライゼーション・ベースド・セラピーで40代女性の心理システムを整える

-

-

参考メンタライゼーション・ベースド・セラピーで40代女性の心理システムを整える

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

グリーフケアカウンセリングで新しい自分で自然世界と調和した生き方を獲得する

-

-

参考グリーフケアカウンセリングで新しい自分で自然世界と調和した生き方を獲得する

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

リラクゼーション法で40代女性の生きづらさの身体症状を克服|目的・やり方・コツを解説

-

-

参考リラクゼーション法で40代女性の生きづらさの身体症状を克服|目的・やり方・コツを解説

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

具体的には、身体感覚の調整やマインドフルネスなどの技法を用いて、子どもの心身のバランスを整えます。 株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの身体の健康と調整を重視し、個別に適した身体調整の支援を提供します。子どもとその家族との協力を通じて、身体の調整や感覚統合の促進を図り、学習や社会生活の質を向上させることを目指します。

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どもの家庭学習支援

支援内容

1. オンラインによる苦手教科の徹底的学習サポート

2. 自分に合った教材と学習法の発見と実践

3. 得意科目を地域で成績上位に入るための学習法

4. 苦手科目の時間的な関わり(量→質)

5. 予習・復習の時間共有

6. 脳内の特性に合わせた学習プログラムの実践

7. 脳内と心理システムを促通した個人に合った学習方法の習得

8. 勉強量から勉強の質への関わり

9. 不登校中の自宅でのスケジューリング

10. 勉強に対する苦手意識への心理システムの調整

11. 成績に反映する個人に合った勉強法の獲得

12. 全教科の要素分解と要素の合成への考え方の習得

13. 不登校中に偏差値を20以上向上させる学習時間と質の習得

不登校の子どもの家庭学習支援の具体的なアプローチ

株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学支援の一環として、家庭学習の支援を行っています。以下に、具体的な支援内容を説明します。

- オンラインによる苦手教科の徹底的学習サポート オンラインを活用して、子どもの苦手とする教科について徹底的な学習サポートを行います。個別のオンラインチューターや学習プラットフォームを活用し、子どもが理解を深めるための指導を提供します。

- 自分に合った教材と学習法の発見と実践 子どもに合った教材や学習法を見つけ、実践するサポートを行います。子どもの学習スタイルや興味・関心に合わせて教材を選定し、効果的な学習方法を指導します。

- 得意科目を地域で成績上位に入るための学習法 子どもの得意科目を活かして、地域で成績上位に入るための学習法を指導します。具体的な学習戦略やアプローチを提供し、子どもが得意科目での自信と成果を得られるように支援します。

- 苦手科目の時間的な関わり(量→質) 苦手科目に対する学習時間を質の高いものにするための支援を行います。集中力を高めるための学習スケジュールの作成や、効果的な学習方法の指導を通じて、苦手科目への取り組みを効果的に進める方法を提供します。

- 予習・復習の時間共有 予習と復習の重要性を理解し、効果的に取り組むために、子どもと共有する時間を設けます。予習や復習の方法や具体的な計画の立て方を指導し、子どもが学習内容を定着させるサポートを行います。

- 脳内の特性に合わせた学習プログラムの実践 子どもの脳の特性に合わせた学習プログラムを実践します。例えば、視覚的な学習スタイルを持つ子どもにはマインドマップやイメージングを活用し、効果的な学習を促します。

- 脳内と心理システムを促通した個人に合った学習方法の習得 子どもの脳内の機能と心理システムを促通させ、個人に合った学習方法を習得させる支援を行います。具体的には、脳の情報処理や学習スタイルを理解し、それに基づいた学習戦略やアプローチを提案します。

- 勉強量から勉強の質への関わり 勉強の量だけでなく、質の高い学習を実現するための関わりをサポートします。集中力の向上や学習環境の整備、効果的な学習テクニックの指導などを通じて、子どもが効率的かつ効果的に学習できるように支援します。

- 不登校中の自宅でのスケジューリング 不登校中の子どもが自宅での学習をスムーズに進めるためのスケジューリングのサポートを行います。適切な時間配分やタスク管理の方法を指導し、子どもが自主的に学習を進められるように支援します。

- 勉強に対する苦手意識への心理システムの調整 勉強に対する苦手意識を持つ子どもに対して、心理システムの調整を行います。適切な支援方法や学習環境の整備、ポジティブなフィードバックの提供などを通じて、子どもの勉強への意欲や自信を高める支援を行います。

- 成績に反映する個人に合った勉強法の獲得 子どもの個別の特性や学習スタイルに合わせて、成績に反映される勉強法を獲得させる支援を行います。具体的には、学習戦略の指導や学習プランの作成、効果的な学習テクニックの習得などを通じて、子どもが効果的に学習できるようにサポートします。

- 全教科の要素分解と要素の合成への考え方の習得 全教科において、学習内容を要素分解し、それらを合成する考え方を習得させる支援を行います。具体的には、重要なキーポイントの抽出や概念の整理、総合的な学習アプローチの指導などを通じて、子どもの学習能力を向上させます。

- 不登校中に偏差値を20以上向上させる学習時間と質の習得 不登校中に子どもの学習時間と質を向上させ、偏差値を20以上上げる支援を行います。適切な学習計画の策定や時間管理の指導、効果的な学習方法の習得などを通じて、子どもの学力向上を支援します。

発達支援・発達相談をカウンセリングと療育で発達障害の子どもの機能性を120%アップ

動機づけ面接とカウンセリングの併用で40代女性の個人の人生に合った生き方を見つける

ナラティヴセラピーをカウンセリングで過去の経験値を未来軸に近づけ40代女性を自己実現に

ペアレント・トレーニングで40代母親の子育てを楽にする|子どもの育ちを大切にできる

不登校中の勉強しない・遅れる不安を解決する40代母親ができる接し方とは

中3不登校生徒で勉強してない場合の受験対策や進路の選択肢|今からでも間に合う!

【40代母親必見】不登校の子が復学後に勉強しない?その原因と解決策を詳解

中学3年間不登校だと勉強してないから高校受験は難しい?中学生の不登校の原因と親ができる対応

発達障害をカウンセリングで心理システムをスムーズにし克服へ|40代女性生きづらさ解決

学習障害(LD)をカウンセリングで最短で負担なく克服させる|生きづらさ解決に

株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの家庭学習をサポートし、個別に適した学習方法や戦略を提供します。子どもとその家族との協力を通じて、学習の成果を最大化し、不登校からの復学を支援します。

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どもの進学・キャリアデザインサポート

支援内容

1. カウンセリングによる自己イメージのリセット

2. 意識と覚醒の自然現象への共有

3. 好きなこと・得意なこと・使命感への気づき

4. 未来像のマインドからの発見

5. 未来像と現実の自己へのプログラミング

6. 自己内から具体的な人生設計

7. 誕生から死への人生軸への関わりと意識の促通

8. トレンド情報に流されない個人に合った生き方の習得

9. 努力せずありのままで成果が出るキャリアとプロセスの構築

10. 学校環境での失敗体験の再現化と捨てる作業

11. 世界を構造から見つけていくトレーナーとの共有

不登校の子どもの進学・キャリアデザインサポートの具体的なアプローチ

株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学支援の一環として、進学やキャリアデザインのサポートを行っています。以下に、具体的な支援内容を説明します。

- カウンセリングによる自己イメージのリセット カウンセリングを通じて、子どもの自己イメージをリセットします。過去の失敗や困難な経験に縛られず、新たな可能性や自己評価を見つける支援を行います。

- 意識と覚醒の自然現象への共有 子どもに対して、意識や覚醒の自然現象について共有し、自己の内面に目覚めるきっかけを与えます。具体的には、マインドフルネスや瞑想などの方法を取り入れ、子どもが内なる気づきや成長を促します。

- 好きなこと・得意なこと・使命感への気づき 子どもが自分の好きなことや得意なこと、そして使命感を見つけるための支援を行います。興味や才能を引き出し、将来の方向性を探るための活動や自己探求のプロセスをサポートします。

- 未来像のマインドからの発見 子どもが自分自身の未来像を持つことで、目標や希望を見つける手助けをします。未来を具体的にイメージすることで、自己の成長や進学・キャリアの方向性を見出すサポートを行います。

- 未来像と現実の自己へのプログラミング 子どもが描いた未来像と現実の自己を結び付けるためのプログラミングをサポートします。具体的な目標設定や行動計画の策定、自己肯定感や自己効力感の醸成を通じて、子どもの進学やキャリアの実現を支援します。

- 自己内から具体的な人生設計 子どもが自己内に持つ資源や価値観を活かし、具体的な人生設計を立てるサポートを行います。自己の内なる声や目標に基づき、将来の進路やキャリアの方向性を考えるプロセスを共に進めます。

- 誕生から死への人生軸への関わりと意識の促通 子どもに対して、人生の意義や目的、誕生から死への人生軸について考える機会を提供します。自己の存在意義や時間の尊さを理解し、将来に向けた意識の促進を支援します。

- トレンド情報に流されない個人に合った生き方の習得 子どもがトレンド情報や社会の期待に流されず、自己に合った生き方を見つけるための支援を行います。個別の特性や価値観を尊重し、自己を大切にする生き方の習得をサポートします。

- 努力せずありのままで成果が出るキャリアとプロセスの構築 子どもが努力せずにありのままの自己で成果を出せるキャリアやプロセスの構築をサポートします。個々の能力や資質を活かし、自己の個性や魅力を最大限に生かした進学やキャリアの選択を支援します。

- 学校環境での失敗体験の再現化と捨てる作業 学校環境での失敗体験を再現し、それらを手放すプロセスを支援します。過去のネガティブな体験やトラウマからの解放を促し、自己成長と前向きな展望を持つためのサポートを提供します。

- 世界を構造から見つけていくトレーナーとの共有 子どもが世界の構造や社会の仕組みを理解し、自己の進学やキャリアの選択に生かすために、トレーナーとの共有を行います。具体的な情報や知識の提供、意義や意味の理解を通じて、子どもの進学やキャリアデザインに役立つサポートをします。

対人関係療法カウンセリングで治りにくい精神疾患を正常化する|うつ病・摂食障害に効果的

ソリューション・フォーカスト・アプローチで人生の悩みを最短解決|40代女性生きづらさ克服

キャリアカウンセリング(キャリアコンサルティング)で40代女性の人生を幸福に導く

コーチングで40代女性の子育てやキャリアアップを最速に機能させる

株式会社Osaka-Childのカウンセリング技法

【2023年最新】認知行動療法(CBT)とは?方法、効果やメリット・デメリット、療法の流れなどを解説

ストレスマネジメントとは?40代女性が子育て・キャリアアップで活かせる効果ややり方を解説

-

-

参考ストレスマネジメントとは?40代女性が子育て・キャリアアップで活かせる効果ややり方を解説

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

アサーショントレーニングとは?職場や子育てで実践する方法や自己表現タイプを解説

-

-

参考アサーショントレーニングとは?職場や子育てで実践する方法や自己表現タイプを解説

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

認知再構成法とカウンセリングで40代女性の生きづらさを生む認知のゆがみを克服

-

-

参考認知再構成法とカウンセリングで40代女性の生きづらさを生む認知のゆがみを克服

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの進学やキャリアデザインを支援し、自己の可能性や夢を追求するサポートを行います。子どもとその家族との協力を通じて、自己の価値を見出し、将来への道を切り拓くお手伝いをします。

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの子どもの不登校復学支援内容:不登校復学後の1年間のサポート

支援内容

1. 復学後の学校との連携

2. 復学後の母親と子どものカウンセリングの実施

3. 復学後に生まれる諸問題の解決と実践

4. 復学後の生きづらさの軌道修正

5. 復学後の母親のメンタルサポートの継続

6. 復学後にぶつかる学校環境での負の体験への関わり

7. 母親に生まれる子どもへの過負荷の調整

8. 母親の人生サポートの継続による子どもの自由の解放

9. 復学後に生まれる母親と子どもへの不安の共有

不登校の子どもの進学・キャリアデザインサポートの具体的なアプローチ

株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学後の1年間にわたるサポートを提供しています。以下に、具体的な支援内容を説明します。

- 復学後の学校との連携 子どもの復学後において、学校との綿密な連携を行います。学校とのコミュニケーションを円滑にし、子どもの学習状況や生活面でのサポートが必要な点を把握し、適切な支援策を立てるために協力します。

- 復学後の母親と子どものカウンセリングの実施 復学後においても母親と子どものカウンセリングを実施し、お互いの心情や課題に対して向き合います。母親の支えや理解を促し、子どもの心理的な安定と学校生活への適応をサポートします。

- 復学後に生まれる諸問題の解決と実践 復学後に生じる様々な問題や課題に対して、具体的な解決策を見つけて実践する支援を行います。学校生活や人間関係のトラブル、学習上の困難などに対して、子どもと母親の双方が適切に対処できるようにサポートします。

- 復学後の生きづらさの軌道修正 復学後に感じる生きづらさや不安に対して、子どもの心理的な軌道修正を支援します。自己肯定感の向上や適切なストレス管理の方法を教えることで、子どもが学校での生活に前向きに取り組むことを支えます。

- 復学後の母親のメンタルサポートの継続 母親のメンタルサポートを復学後も継続的に行います。母親が子どもの復学に伴うストレスや不安を抱える場合には、心理的な支えや情報提供を通じて、彼女の心の健康状態を維持し、子どもへのサポートを続けます。

- 復学後にぶつかる学校環境での負の体験への関わり 復学後に学校環境での負の体験が生じた場合には、子どもがそれに適切に関わることができるようにサポートします。適切なコーピングスキルの習得や自己肯定感の強化を通じて、子どもが学校での困難に立ち向かう力を育みます。

- 母親に生まれる子どもへの過負荷の調整 復学後において、母親が子どもに対して過度な負荷を感じる場合には、適切な調整を行います。母親の負担を軽減し、子どもとの関係性を健全に保ちながら、サポートのバランスを取ることが重要です。

- 母親の人生サポートの継続による子どもの自由の解放 母親の人生全体にわたるサポートを継続し、彼女が自己の成長と発展に集中できる環境を整えます。母親の支えが安定することで、子どもはより自由に自己を表現し、学校生活を充実させることができます。

- 復学後に生まれる母親と子どもへの不安の共有 復学後に母親と子どもが抱える不安や心配事に対して、お互いがそれを共有し、解消するための場を提供します。相互の理解を深め、不安を和らげることで、子どもの復学後の安定と成長をサポートします。

ストレスコーピングとカウンセリングの併用で40代女性のキャリア・子育てに成果

マインドフルネスとカウンセリングで効果を最大に|40代女性のキャリア・子育てに成果を出す

行動活性化療法で精神的抑うつを改善|40代女性生きづらさ克服でキャリア・育児両立に

株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの不登校復学後の1年間にわたり、学校との連携や心理的なサポートを通じて、子どもと母親の両方を支えます。子どもの安定した学校生活の確立と母親のメンタルヘルスの維持に注力し、一人ひとりのニーズに合わせたサポートを提供します。

Osaka-Childは小学生・中学生の不登校のお子さまに対して最短復学支援を提供しています

株式会社Osaka-Childの支援内容とは

- 母親のメンタルサポート

- 不登校子どものカウンセリング

- 不登校子どもの身体調整

- 不登校子どもの家庭学習支援

- 不登校子どもの進学・キャリアデザインサポート

- 不登校復学後の1年間のサポート

不登校子どものカウンセリング Osaka-Childでは、専門のカウンセラーによる個別のカウンセリングを行い、不登校の原因や問題を解決するための支援を提供しています。不登校子どもの身体調整 心身共に健康であることは、不登校克服に不可欠な要素の1つです。Osaka-Childでは、体の不調を訴える子どもに対して、運動や栄養指導などの支援を提供しています。不登校子どもの家庭学習支援 学校に行けない状況であっても、家庭学習を続けることが重要です。 Osaka-Childでは、家庭学習の計画立案や実践支援を行い、学習習慣の維持や向上に貢献しています。不登校子どもの進学・キャリアデザインサポート 不登校期間中に進路について考えることは、将来の自分自身の希望や目標を明確にするためにも重要です。 Osaka-Childでは、進路相談や進学・就職に関する情報提供など、キャリアデザインに必要な支援を提供しています。不登校復学後の1年間のサポート 不登校克服後の生活は、新たな課題やストレスを伴うことがあります。Osaka-Childでは、不登校復学後の1年間にわたって、学校生活や社会生活のサポートを行っています。

すでに診断済みの方も、そのまま詳細ページへ進めます。

あなたの心と体に合ったサポートを、今すぐ確認してみてください。

の-女性専門カウンセリング支援.png)

で-40代女性の人生を幸福に導く-〜株式会社Osaka-Childの効果的なアプローチ〜-150x150.png)