40代という年齢にさしかかると、身体の変化にともない、倦怠感や疲れやすさを感じる女性が多くなっていきます。

日々の忙しさの中で、つい手軽な食事に頼りがちになり、無意識のうちに動物性たんぱく質や脂質の多い食べ物を摂取してしまうことがあります。

これらの食品は、腸内の悪玉菌を増やし、体内の器官や神経のはたらきをわるくする原因にもなり得ます。しかし、食生活を楽しむことは生活の質を高める大切な要素であり、厳しい食事制限はその楽しみを奪ってしまう恐れがあります。

本記事では、腸内細菌のバランスを整え、倦怠感や疲れを軽減するための腸活について探求します。特に、腸内フローラの多様性を高め、善玉菌を増やす食生活のポイントや適度な運動の重要性に焦点を当てます。腸内環境を整えることで、体の内側から身体やココロ(精神)を支え、日々の生活に活力をもたらすための考え方を解説します。

この記事を読んで分かること

- 腸内フローラの重要性:腸内環境が健康全体に及ぼす影響と、腸内フローラの多様性を保つことの重要性が理解できます。

- 食生活のバランス:動物性たんぱく質や脂質に偏った食生活が腸内環境に与える影響と、バランスの取れた食事の摂り方を学べます。

- 善玉菌を増やす方法:善玉菌を増やし、悪玉菌を抑制する食品の選び方や食生活のポイントについての具体的な情報が得られます。

- 適度な運動の役割:腸活における適度な運動の重要性と、体調管理への寄与について理解できます。

- 母親向けサポート事業の紹介:Osaka-Childが提供する40代母親向けカウンセリング支援事業の内容と、それがいかに家族全体の健康を促進するかについての情報が得られます。

この記事を読むことで、40代女性が直面する体の変化への理解を深め、具体的な腸活の基本的な考え方を知ることができます。

この記事で腸内細菌のすべての知識を網羅的に知ることができます。

また、バランスの取れた食生活や適度な運動がいかにして体調管理にかかわっているかの知識も得られるでしょう。さらに、Osaka-Childが提供する40代母親向けのカウンセリング支援事業の情報も紹介します。これは、40代母親自身の最適な体調マネジメントをするだけでなく、家族全体の健康を促進するためのサポートを提供するものです。

食生活の楽しみを損なわずに、腸内環境を整える知識を得ることは、日々の疲れや倦怠感と戦う上で大きなメリットとなります。読み進めることで、健康的な生活への第一歩を踏み出すための実用的なアドバイスを手に入れることができるでしょう。

監修者

株式会社Osaka-Child所属 精神科医

- 名前: 川村恵子

- 出身地: 福岡県

- 最終学歴: 京都大学医学部 精神神経学専攻

- 専門分野: 精神病理学、ストレス管理、認知療法

- 職歴: 京都大学医学部附属病院精神科勤務(10年)、独立後、大阪で精神科クリニックを開設

専門分野について一言: 「心の健康は全身の健康へとつながります。一人ひとりの心の声を大切にしたいと思っています。」

株式会社Osaka-Child所属 内科・心療内科医

- 名前: 中村康太郎

- 出身地: 三重県

- 最終学歴: 大阪大学医学部 内科学専攻

- 専門分野: 心の健康、ストレス関連疾患、生活習慣病

- 職歴: 大阪大学医学部附属病院内科勤務(9年)、その後、大阪で心療内科・内科クリニックを設立

- 専門分野について一言: 「心と体のバランス、共にケアして健やかな日々を。」

株式会社OsakaChildの更年期の倦怠感で悩む40代女性のカウンセリングを受ける

「ちゃんとしてるのに、苦しい」

「頑張ってるのに、うまくいかない」

——そんな違和感を抱えたまま、ずっと我慢していませんか?

LINEで3分セルフ診断ができます。

あなたの“今の感覚”の正体が、見えてきます。

40代女性が腸活で腸内細菌を整えるために知る免疫とは

2008年に、ベネズエラ南部の山地上空をとんでいた軍用機。それまで知られていなかった民族を発見しました。先住民族ヤノマミ族です。

ポイント

ヤノマミ族は、ブラジルからベネズエラにかけてのアマゾン川流域にひろがる密林地帯で、複数の部族や氏族に分かれて狩猟採集や粗放的な農業をいとなみ食料をつくり、生活をしていました。

2008年までいまだに西洋文明とまったく接触しないで生きている集団があったのです。

ヤノマミ族の腸内細菌叢をしらべる研究がはじまる

アメリカ・ニューヨーク市立大学医学部では、ヤノマミ族の発見によってベネズエラ政府に研究許可申請をおこないました。

ポイント

彼らが西洋文明と接触してしまう前に、腸内細菌叢のサンプルを手に入れたかったために急いだのです。

西洋文明が開発した食物や薬品を口にしたら、腸内細菌叢はおかされてしまいます。ひょっとしたら地球上で最後の発見となるかもしれない、だから研究者は大急ぎだったのです。

腸活で腸内細菌を整えるために知っておくべきホモ・サピエンスの歴史

わたしたちの腸内細菌叢は、人類が食べてきたもの、今食べているもの双方に結びついています。

ポイント

精製され調整された食物が安定的に摂取できるようになったのは、先進国で100年以内。ホモ・サピエンス(現生人類)が誕生してから15~20万年とされます。

その期間のほとんどを、わたしたち祖先は狩猟採集によって生きてきたのです。

ヤノマミ族の腸内細菌叢は多様性にみちていた

ヤノマミ族の皮ふ、口腔、腸内の細菌叢とも、それまでに報告されていた国や民族のものにくらべても多様性にあふれていました。

ポイント

とくに腸内細菌叢の多様度は、先進国はもとよりかなり高かったのです。

アメリカ人とくらべると、ヤノマミ族の腸内細菌叢はプレボテラ属は多く、バクテロイデス属が少ないという特徴がありました。アメリカ人など先進国住民にはみられない、ヘリコバクター属やオキサロバクター属、スピロヘータ属の細菌も確認されました。

株式会社OsakaChildの腸活とはについての記事

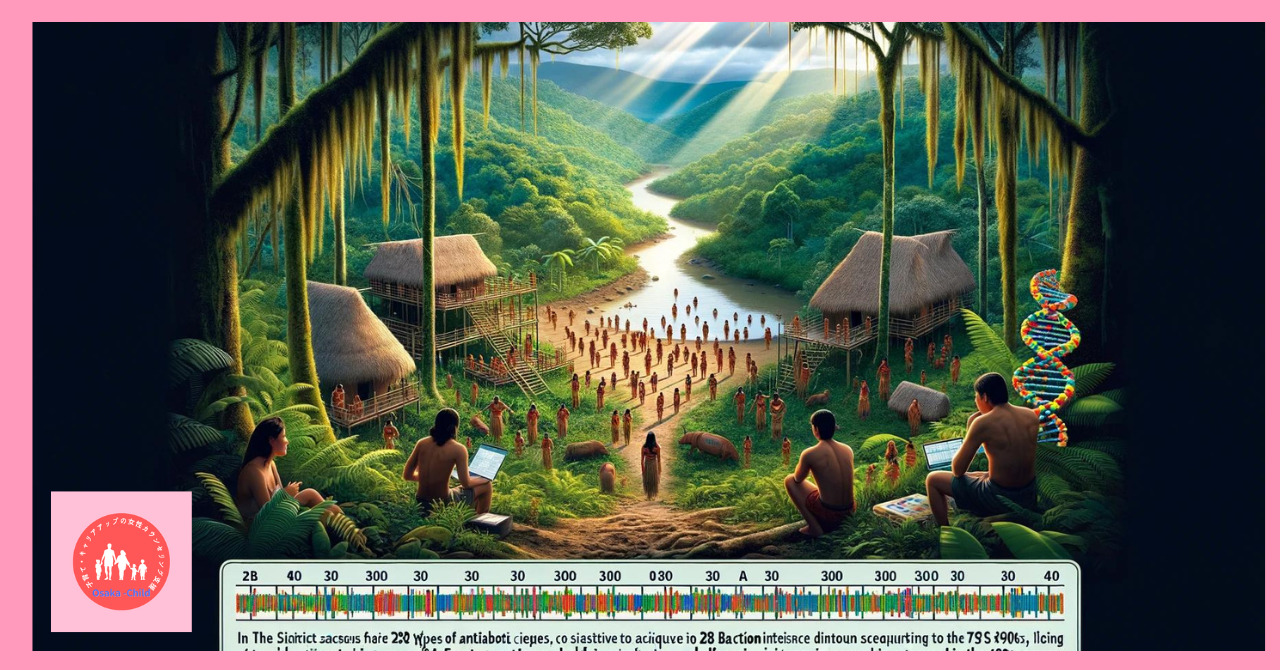

先進国の人間にはない遺伝子がヤノマミ族ではみつかった

ヤノマミ族の腸内細菌にふくまれる大腸菌のDNAをしらべると、28種類の抗菌剤耐性遺伝子が見つかったのです。

ポイント

その中には合成抗菌剤、1990年代に登場した第4世代セファロスポリンに抵抗性をもつものもあったのです。

ヤノマミ族は西洋文明に接したことはないので、抗菌剤にふくまれる薬も、食べものも水も口にしてはいないのです。それなのに、合成抗菌剤に抵抗性をもつものがあったのはとても興味深いですよね。

ヤノマミ族は自然界にある合成抗菌剤と似た構造に対する抵抗性をもった可能性

どこからヤノマミ族に薬剤耐性遺伝子をもつ大腸菌が移動経路に侵入していたのでしょうか?

代表的な生物由来抗菌剤(抗生物質)であるペニシリン(アオカビが産生)やストレプトマイシン(放線菌のストレプトミケス・グリセウスが産生)をはじめ、抗菌作用のある化学物質は自然界にたくさんあります。まだ発見されていないだけなのです。その中には合成抗菌剤と似た構造をもつものもあるはず。

ポイント

ヤノマミ族は、そうした多種多様な天然の抗菌物質にながくくり返しさらされてきたため、ヤノマミ族の腸内細菌はそれらに対応するように進化(耐性を獲得)していたと考えられます。

ヤノマミ族は多くの寄生虫がいて自己免疫疾患は存在しない

ヤノマミ族集団を診察した医療チームによると、彼らの消化管には多くの寄生虫がいて、自己免疫疾患や高血圧、心疾患はみられなかったようです。ヤノマミ族の便から見つかったオキサロバクター属の細菌は、シュウ酸を分解しエネルギーとして利用しています。

シュウ酸は野生植物に多くふくまれ、多量に摂取すると血液中でカルシウムと結合してカルシウム濃度をさげてしまいます。尿路結石の原因にもなります。オキサロバクター属の細菌がいることで、シュウ酸の毒性を低下させることができていると思われます。

ポイント

わたしたちの祖先が保持してきた、さまざまな体内でのはたらきをもつ多様な腸内細菌群は、「文明人」以降うしなわれてきたのでしょう。

ヤノマミ族の腸内細菌叢は、人類誕生のときのそのままの野生である人間のつよさを感じされられる発見だったのです。

株式会社OsakaChildの脳と大腸の関係についての記事

人間の腸内細菌は母親の胎内からつくられる

わたしたちの腸内に100兆〜1000兆もの数が腸内細菌として生息します。

ポイント

このような生息は母親の胎内からこの世に誕生するときからはじまります。

子宮内で羊膜でつつまれて育つ胎児は、無菌状態にあります。

ポイント

新生児は最初の細菌を、母親の産道を通るときにうけとります。

産道、つまり膣内はラクトバチルスなどの乳酸菌が優位となって、いたるところに存在しています。膣内を酸性にたもって雑菌の侵入・繁殖をふせいでいます。

そこを胎児はくぐり抜けるため、羊膜では無菌状態だったのが、細菌を母親からすべて受けとります。新生児の体表は乳酸菌まみれになります。

とりあげられた新生児は、母親の手に抱かれ、キスされて、そのまま母乳を飲みます。これで口からも乳酸菌などの細菌を体内に入れていくのです。

母乳にもたくさんの細菌がふくまれている

スペインの研究グループは、母乳には多くの細菌がふくまれているとの報告があります。研究グループは、出産直後の初乳、出産1ヶ月後、出産6ヶ月後の母乳中のDNAを分析。

ポイント

初乳からは700種類以上の細菌がみつかりました。

帝王切開で出産した子どもは自然分娩よりも細菌が少なかった

選択帝王切開(手術日を決めて行う帝王切開。予定帝王切開ともいう)で出産した母親の初乳には、自然分娩の母親の初乳にくらベて、細菌の種類が少なかったそうです。陣痛後の帝王切開の場合と自然分娩には大きな差がなかったことから、母親の内分泌系の状態や陣痛のストレスが細菌を子どもにつたえる何かの差があるのだと思われます。

初乳にふくまれる細菌とはどんなもの?

初乳にふくまれる細菌のほとんどは、腸内常在細菌なのです。

ポイント

出生後からわたしたちの免疫システムは腸内細菌との相互作用によって発達していきます。

出産後数日〜1週間程度の間に分泌される初乳には、母親から生み出される抗体=免疫グロブリンが高濃度にふくまれています。無菌状態で産道をとおるまで赤ちゃんは守られていません。

ポイント

生まれたあとに空気中の細菌やウイルスに感染しないのは母乳が免疫系をたかめているためです。

母乳にふくまれる母乳細菌叢とは

主な母乳細菌叢は、ラクトバチルス属やストレプトコック属、エンテロコックス属などの乳酸菌類、クロストリディウム属、スタフィロコック属、ビフィズス菌などです。

なぜ母乳にはこれだけの多くの細菌がふくまれているのでしょうか?

一部の細菌は、乳首に吸いついた新生児の口腔から乳管・乳腺にうつっていくと考えられています。赤ちゃんは乳酸菌まみれで生まれてきます。母乳には乳酸菌、他には口腔や皮ふと腸内の両方に常在する通性嫌気性細菌もあります。

母乳にふくまれるビフィズス菌とは

ビフィズス菌は母乳にふくまれています。

ポイント

ビフィズス菌は、偏性嫌気性で、耐久性のある芽胞もつくりません。

乳酸菌とは構造がまったくちがっています。それなのに、母乳にふくまれているのです。ビフィズス菌は、日本以外の国や人種でも母乳から見つかっています。

ポイント

よって、母乳細菌は、外部から入ってきたのではなく、乳腺にもとからあったのではと考えられます。

乳腺の細菌がふえていく時期

妊娠期をとおして、乳腺の細菌は出産3ヶ月前からふえ始めて分娩数日前にピークをむかえます。そのあと、ゆるやかに減って、断乳すると急速に減ります。

ポイント

母乳を分泌しなくなると、消えてしまいます。

このような妊娠期に合わせ、母乳をおえるとなくなっていくメカニズムは哺乳類が生きていくためにつくられたのがよくわかりますね。

善玉菌を乳腺までとどけるしくみ

まだ確定まではいえませんが、腸内の免疫細胞(樹状細胞やマクロファージ)が一部の「善玉菌」をとり込んで、リンパ系血管系をとおして乳腺にとどけるしくみです。小腸上皮では、樹状細胞が突起を管腔内にのばして細菌をプラスして、パイエル板にあるM細胞がふれる細菌などの抗原物質をすべて取りこんでマクロファージやB細胞に受けわたしています。

ポイント

ほんらいは、病原菌や異物を取りこんで分解してしまう樹状細胞やマクロファージが「善玉菌」を大事につつみ込んで乳腺までとどけるのです。

赤ちゃんの善玉菌は母親から入っていく

このようにしてとどけられた母親の腸内「善玉菌」は、母乳を飲んだ赤ちゃんの腸にすみつきます。

ポイント

赤ちゃんは少しずつ身体の発達とともに安定した細菌叢をつくりあげます。

そこから免疫システムを発達させます。母乳は赤ちゃんの栄養だけでなく、「善玉菌のエサ」となるオリゴ糖もたくさんふくまれています。

株式会社OsakaChildの腸活で食欲抑えるについての記事

腸内細菌はメタゲノム解析でわかってきた

以前までの腸内細菌の研究報告では、細菌やアーケア(古細菌)は単離培養がむずかしいことでした。

ポイント

腸内細菌の多くは、偏性嫌気性であり、さらに複雑な共生関係の中に生きているため、便の中から分離して培養するのがむずかしかったのです。

よって研究でつかわれるのは、好気性や通性嫌気性となっている大腸菌だと単離培養しやすかったのです。そのため、一部の細菌にかぎられていました。

そこでメタゲノム解析という方法で便の中から分析するようになりました。

それまでは、細胞質内の遺伝情報翻訳機であるリボソームに存在する16s。

ポイント

RNA領域(16srRNA)の塩基配列(結合順序)を細菌の系統解析にもちいるようになりました。

そこから16srRNAからその雛形である16SrDNA領域の配列が特定できるのです。

しかし、この解析手法では細菌の系統はわかっても遺伝子の全体像やそれらの機能まではわかりません。

ポイント

そこでできるようになったのが、「メタゲノム解析」でした。

「メタゲノム」とは、環境中にある遺伝子のプールのことです。この解析は1990年代後半で、2000年以降、解析技術が開発され、急速に発展してきました。

日本人の腸内細菌叢の特徴とは

メタゲノムによって国ごとのデータベースがつみ上がってきました。日本は世界的には腸内細菌への研究は12年以上遅れている状況でした。メタゲノムを日本の研究に導入してきたので、少しずつ追いつきつつある状況です。

日本人の腸内細菌叢の特徴は、日本人132人を対象にした研究で分かったことがありました。

アサクサノリやスサビノリなどのもつ多糖類ポルフィランを分解できる酵素、ポルフィラナーゼの遺伝子がみつかりました。この遺伝子は90%の日本人がもつものだと分かっています。

日本人の腸内細菌叢

門レベル

- フィルミクテス門

- 放線菌門

- バクテロイデス門

- プロテオバクテリア門

属レベル

- ビフィドバクテリウム属(ビフィズス菌)

- ブラウティア属

- バクテロイデス属

- エウバクテリウム属

- クロストリディウム属

機能的代謝

- 炭水化物代謝がもっとも優位

株式会社OsakaChildの腸活のストレスについての記事

人類の進化は腸内細菌から環境をつくる

最初の腸内細菌は母親の産道で獲得し、その次に母親の体表や乳房、そして母乳などから赤ちゃんの体内に入ってきます。

さらに赤ちゃんにふれた家族や赤ちゃんがふれたベッドや布団や床などからも細菌は侵入します。食事もミルクから離乳食になり、普通食になると入ってくる細菌も変わります。身体の使い方がかわっていくと、はいはいだと床や低い空気環境にある細菌が侵入するでしょう。歩けるようになると、またかわってきます。

ポイント

つまり、子どもがふれたものから細菌をとりこむようになります。

そのあと、固形食が中心になると、およそ5~6歳くらいまでに「成人の細菌叢」になるのです。さらに年齢があがっていくと、細菌構成は変化していきます。

年齢別の腸内細菌叢の種類の変化

細菌の門レベルでは乳児で多いビフィズス菌がふくまれる放線菌門が成人になると減ります。

ポイント

バクテロイデス門、乳酸菌やクロストリディズム属を内包するフィルミクテス門がふえます。

健康な成人は4分の3はフィルミクテス門がしめ、次がバクテロイデス門、3番目は放線菌門で、この3つでしめられています。

健康な成人の腸内細菌叢

- 4分の3はフィルミクテス門

- バクテロイデス門

- 3番目は放線菌門

高齢者になると、バクテロイデス門がへり、100歳以上になると放線菌門がふたたびふえ始めました。

日本人の細菌叢の年代別特徴

3~4歳から60代までは似たような構成となり、フィルミクテス門が優位でしめ、残りのほとんどは放線菌門とバクテロイデス門です。他の国の研究とは日本人の細菌叢はことなっています。

ポイント

70歳以上の日本人では、バクテロイデス門とプロテオバクテリア門が増加します。

このようにして人間の細菌叢は、はじめは母親からうけ継ぎ、そのあとは主に食物や水、環境からとり込まれた細菌群によって形成されます。そこから次第に安定していきます。

ポイント

その中でも腸内細菌叢の特徴に大きくあらわれるのは、食事です。

食物についている細菌というよりは、日常的に摂取する食物の成分が腸内細菌叢形成に大きくかかわっているのです。

株式会社OsakaChildの善玉菌と悪玉菌についての記事

系統的に腸内細菌をひき継ぐという事実

人類をふくむ類人猿の細菌叢は、基本的には両者の共通祖先からうけ継いだものです。

ポイント

もともとは人類と類人猿の共通祖先の腸内に共生していた細菌が、そのあと類人猿の祖先が枝分かれするのと並行して、枝分かれしていったのです。

このような事実が研究によって分かってくるまでは、腸内細菌は主に環境や食物に起源があると考えられてきました。実際には種をこえて共通した細菌系統を保ちつづけています。

ランの花と花粉を媒介する昆虫のように、相互に適応し合いつつ進化する現象を「共進化」といいます。

ポイント

これに対してこうした異種間における同調的な種分化を「共種分化」といいます。哺乳類とその皮ふに寄生するシラミの間での共種分化はよくしられています。

腸内細菌は、多細胞動物が消化管をもつようになって以来、その環境にすみ着き、適応して生きてきた細胞群は、途中で失われるものもあります。あらたに共生するものもあります。

入れかわりながらも、継承をつづけてきたのです。

これが地球という環境でのつながりです。地球という条件は気候や食べものはすむ地域によってちがっても根本的には同じです。哺乳類が誕生してからは、着実に母親から子どもにうけ継がれるものとなりました。わたしたちの免疫システムや代謝システムの発達は、腸内細菌との相互作用が大きな役割をはたしてきたのです。

新人類になって大脳皮質がふえたのは腸内細菌が関係

人類には知性や理性、思考をつかさどる大脳皮質(新皮質)、なかでも前頭前皮質は社会的行動をコントロールしています。

ポイント

チンパンジーの研究では、毛づくろいや性行動など、社会的行動により個体同士が接触することで腸内細菌叢の多様性をキープするためには欠かせません。これは人間でも同じです。

社会関係を築きにくい自閉症スペクトラム障害(ASD)にディスバイオシスがかかわっていることが研究によって分かっています。

ポイント

社会的行動と腸内細菌叢には、何らかのつながりがあると思ってよいのです。

株式会社OsakaChildの腸活と自閉症スペクトラムについての記事

腸内細菌が脳をあやつり、ホストを操作する未来

他者との接触の機会がふえると細菌はその中でひろがりやすくなります。

ポイント

寄生生物(パラサイト)がホストの行動をあやつる例は、ウイルスから昆虫まで数おおく知られています。

ある種類の腸内細菌が情動や食欲をコントロールするのを考えると、腸内細菌がホストの社会的行動にもプラスもマイナスにも作用を生み出します。

腸内細菌叢は、それ自体は小さいけど、複雑な種間関係をもつ生態系です。

ポイント

ホストであるわたしたちと分けることができません。一体化しています。

腸内細菌叢がなければ、人類は自然界にあるウイルスや細菌におかされて絶滅していたでしょう。腸内細菌叢がなければわたしたちは存在しません。逆にわたしたちがいなければ腸内細菌叢は生息する環境をうしない絶滅していたでしょう。

わたしたちと腸内細菌叢は相互補完的で、機能的に統合された共生総体=ホロビオントと考えることが大切です。

40代女性が腸をととのえるための腸活レシピ

腸をととのえるための腸活レシピ

- カジキのヨーグルト味噌焼きに食物繊維をプラス

- キノコとほうれん草の腸活炒め、納豆と味噌ドレッシング添え

- 納豆キヌア腸活サラダ

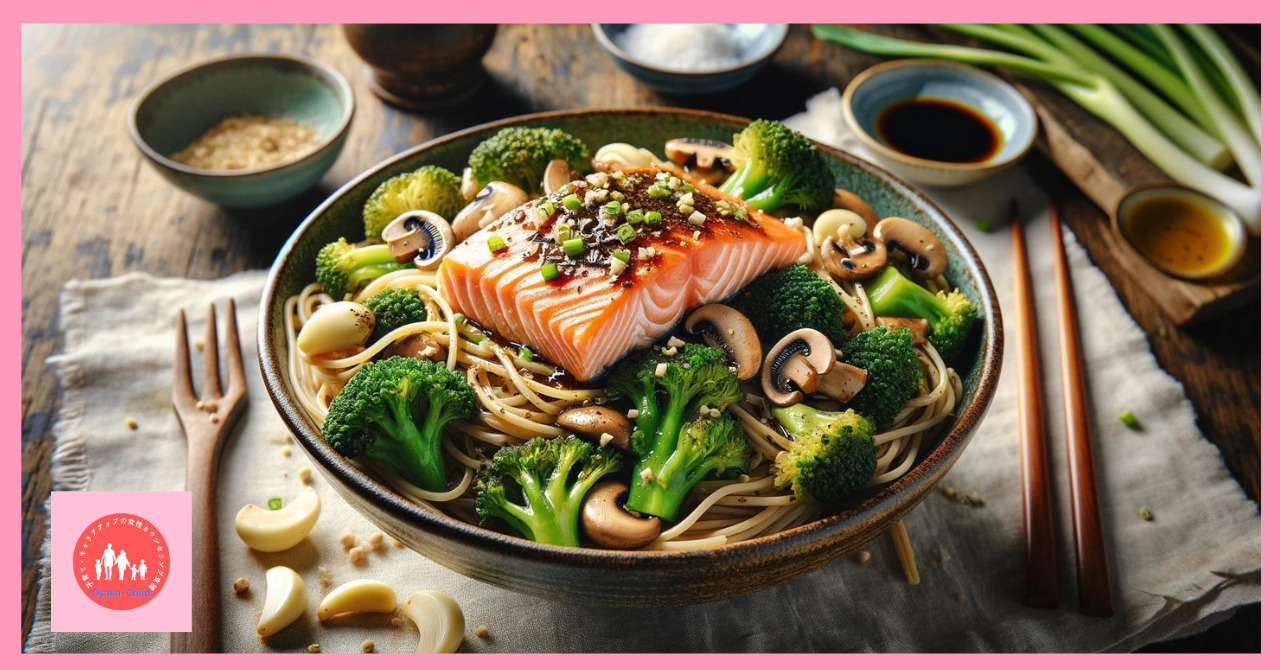

- 全粒粉スパゲッティとサーモンの腸活パスタ

腸活レシピ ①|カジキのヨーグルト味噌焼きに食物繊維をプラス

材料 (2人分)

メモ

- カジキの切り身 2切れ

- 玉ねぎ 1/2個

- ブロッコリー 1/2個

- キノコ類(しいたけ、えのきなど)100g

- サラダ油 大さじ1/2

- A 水 500ml

- A 塩 小さじ1

- B 味噌 大さじ2

- B プレーンヨーグルト 大さじ1

- B 砂糖 小さじ1

- B カレー粉 小さじ1

作り方

- ブロッコリーとキノコの準備

ブロッコリーは小房に切り分け、キノコは適当な大きさに切ります。Aの水500ml、塩小さじ1でブロッコリーとキノコを1分間塩ゆでして、水気を切ります。 - カジキの準備

カジキを十字に4等分に切り、玉ねぎは繊維に沿って薄切りにします。 - 漬け込み

ポリ袋にBの味噌、プレーンヨーグルト、砂糖、カレー粉を入れ、よくもみ込んだ後、カジキ、玉ねぎ、そしてゆでたキノコを加え、全体に調味料が行き渡るようにもみ込み、15分~半日おく(半日おく場合は冷蔵庫で)。 - 調理

フライパンにサラダ油をひき、漬け込んだカジキ、玉ねぎ、キノコを入れ、中火で2~3分炒めた後、ブロッコリーを加え、更に1分ほどさっと炒め合わせます。

腸活レシピ ②| キノコとほうれん草の腸活炒め、納豆と味噌ドレッシング添え

材料 (4人分)

メモ

- 牛こま肉 230g

- ほうれん草 1パック(約200g)

- しめじ 1/2個(約100g)

- エリンギ 1~2本(約100g)

- 納豆 1パック

- 味噌 大さじ1

- めんつゆ(4倍濃縮)大さじ1~2

- オイスターソース 小さじ1

- にんにくすりおろし 小さじ1

- 米粉 大さじ1

- サラダ油 適量

- 白ごま 適量

作り方:

- ほうれん草は根元を切り、3~4cmにそろえる。エリンギは細切りにし、しめじは根元を切る。牛こま肉が大きければ切り、米粉をまぶす。

- フライパンにサラダ油をなじませ、牛こま肉を広げて加熱。5割ほど色が変わったらしめじ、エリンギ、ほうれん草のくき部分を加え、ざっと炒める。カサが減ったら葉の部分を加え、フタをして3~5分弱火で蒸し焼きにする。

- 全体がしんなりしたら、めんつゆ、オイスターソース、にんにくすりおろしを加えて味付けする。納豆を加えてさっと混ぜ合わせる。

- 味噌と少量の水(またはだし)でドレッシングを作り、完成した炒め物にかけて混ぜる。白ごまをたっぷりとふりかける。

腸活レシピ ③|納豆キヌア腸活サラダ

材料(4人分)

メモ

- ほうれん草 1束

- 乾燥ひじき 5g

- コーン缶詰 120g

- 納豆 2パック(約100g)

- キヌア(茹でたもの)100g

- A:白だし、マヨネーズ 小さじ2

- A:味噌 小さじ1

- A:にんにくチューブ 5cm

- A:和風だしの素 小さじ1/3

- A:醤油 小さじ1

作り方

- ほうれん草の下処理: ほうれん草は1分茹で、冷水にとったら、4cm長さに切ります。

- ひじきとキヌアの準備: 乾燥ひじきは、水で戻し、キヌアは茹でておきます。

- ドレッシングの調合: Aの材料(白だし、マヨネーズ、味噌、にんにくチューブ、和風だしの素、醤油)を混ぜ合わせます。

- 和える: ボウルにほうれん草、ひじき、コーン缶詰、納豆、キヌアを入れ、3で作ったドレッシングで和えます。

腸活レシピ ④|全粒粉スパゲッティとサーモンの腸活パスタ

材料(2人分)

メモ

- 全粒粉スパゲッティ 160g

- サーモン (生) 100g

- ブロッコリー 1/2株

- えのきだけ 1/2パック

- にんにく 1片

- ヒガシマル醤油「京風割烹 白だし」 大さじ2

- 塩、粗びき黒こしょう 各少々

- オリーブオイル 大さじ3

作り方

ブロッコリーとえのきだけの準備

- ブロッコリーは小房に分け、茎部分は薄切りにする。

- えのきだけは根元を切り落とし、ほぐす。

- にんにくはみじん切りにする。

ブロッコリーの下処理

- ボウルにブロッコリーを入れてふんわりとラップをし、電子レンジ(600W)で5分加熱する。熱いうちにへらでブロッコリーをつぶす。

パスタの茹で方

- 鍋にたっぷりの湯を沸かし、塩適量を入れる。全粒粉スパゲッティを入れ、袋の表示時間より1分短くゆでたらざるに上げる。

サーモンと野菜の炒め合わせ

- フライパンにオリーブオイル、にんにくを入れて中火で加熱する。

- サーモンを加えて中火で炒め、軽く焼き色がついたら、ブロッコリー、えのきだけを加えてさらに2分ほど炒める。

- 茹で上がったパスタと「京風割烹 白だし」を加え、全体がなじむまで炒める。

- 塩、粗びき黒こしょうで味を調える。

まとめ|腸活で変わる40代の健康と母親支援

40代女性の多くが直面する倦怠感や疲れやすさの問題を解決する鍵は、意外にも「腸内環境」にあることが明らかになりました。不均衡な食生活、ストレス溢れる日々、そして不規則な生活習慣は腸内フローラを乱し、肥満、糖尿病、さらには大腸がんといった生活習慣病へのリスクを高めます。しかし、この記事を通じて、腸内環境を整えるための実践的な方法と、それがどのように全体の健康に貢献するかについて理解を深めることができました。

食生活の改善は、腸活の第一歩です。ヨーグルトや納豆など、善玉菌を増やす助けとなる食品を日々の食事に取り入れることが推奨されます。これらの食品は、腸内のバランスを整えるだけでなく、全体の免疫力を高める効果も期待できます。さらに、ストレス管理と良質な睡眠の確保、そして適度な運動は腸内環境を正常化し、生活習慣病の予防にも繋がります。

この健康的なライフスタイルの実践において、特に40代の母親たちを支援するために、Osaka-Childが提供するカウンセリング支援事業の役割は計り知れません。この事業は、倦怠感や疲れやすさといった身体的な問題だけでなく、精神的な健康にも焦点を当て、母親たちが日々直面するストレスや悩みに対して包括的なサポートを提供します。これにより、母親自身が健康であることの重要性と、それが家族全体の幸せにどのように影響するかの理解を深めることができます。

結論として、腸活は40代女性が健康で活力ある毎日を送るための重要なステップです。食生活の見直し、ストレスの適切な管理、良質な睡眠、そして適度な運動を心がけることで、腸内環境を整え、生活習慣病のリスクを低減させることが可能です。そして、Osaka-Childのような支援事業を利用することで、この健康的なライフスタイルを維持するためのサポートを受けることができます。

ネットバンキングのご利用で、今すぐ開始することが可能です。

株式会社OsakaChildの更年期の倦怠感で悩む40代女性のカウンセリングを受ける

株式会社Osaka-Childの身体の倦怠感に悩む40代女性のカウンセリングで心理システムの問題を共に解決し生きづらさを克服するサポート

子育ての真っ最中で、仕事と家庭の間で揺れ動いている女性の皆さんへ。私たちのカウンセリングサービスは、あなたのためにあります。もし心の中で悩みや生きづらさを感じている場合、それは特別な心のケアが必要な証拠です。株式会社Osaka-Childとして、日々の生活で直面している困難を理解し、その解決をサポートします。

私たちは、あなたが人生の困難に立ち向かう勇気を見つけるための安全な空間を提供します。当社のプロフェッショナルなカウンセラーは、あなたの問題や感情に深い理解を持ち、あなたを尊重します。ここでは、あなたの気持ちを自由に表現し、過去の影響から解放され、自分自身を再発見することができるでしょう。

カウンセリングは、心理システムの問題を共に解決するための有力な手段です。私たちのカウンセリングでは、まずじっくりとあなたのお話を聴きます。過去の経験やトラウマ、日常生活でのストレスなど、あなたが抱える悩みや心の中での葛藤を理解し、共感します。その後、適切なカウンセリング技法を用いて、心の中のブロックを取り除き、自分自身と向き合い、成長するためのサポートを行います。

初めての方でも、私たちのサービスを利用することはとても簡単です。当社のウェブサイト上で、カウンセリングセッションの申し込みをすることができます。また、具体的な問い合わせや不明点がある場合は、お気軽に当社までメールをお送りください。

心の中で抱える悩みや生きづらさに苦しんでいるなら、あなたは一人ではありません。株式会社Osaka-Childは、あなたが自分自身の価値を見つけ、生活の質を改善するためのサポートを提供します。カウンセリングを通じて、あなたがより健康的で充実した人生を歩む手助けをいたします。

カウンセリングのプロセスは、あなたの個別のニーズや目標に合わせてカスタマイズされます。私たちは、あなたが心地よく感じるペースでサポートを提供し、尊重と信頼の関係を築くことを大切にしています。カウンセリングを通じて、自己理解を深め、心の中の問題を克服し、より充実した人生を築いていきましょう。

あなたが心の支えを必要としているなら、ぜひ株式会社Osaka-Childのカウンセリングにお越しください。私たちがあなたの側にいて、共に問題を解決し、より健康で幸せな未来を築くお手伝いをいたします。一歩踏み出す勇気を持ってください。私たちと一緒に、新しい人生の扉を開いてみましょう。

小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援事業をする株式会社Osaka-Childとは?

【 復学率100% 】小中学生復学支援Osaka-Childの支援策とは?

こちらもCHECK

-

-

【 復学率100% 】小中学生復学支援Osaka-Childの支援策とは?

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

【堺市】不登校の子どもをサポートする!Osaka-Childのカウンセリング支援

こちらもCHECK

-

-

【堺市】不登校の子どもをサポートする!Osaka-Childのカウンセリング支援

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 Osaka-Childは、堺市にある不登校の子どもたちとその家族を支援するカウンセリ ...

続きを見る

復学支援の専門家が教える、家庭学習支援のポイントと効果的な学習方法

株式会社Osaka-Childの心理技法・心理検査一覧

株式会社Osaka-Childの障害一覧

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:母親のメンタルサポート

支援内容

1. オキシトシン分泌促進で子どもに接する母親の専門的なカウンセリング

2. 胎児期から乳児期のオキシトシン分泌状態の再経験

3. 母親の子育ての疲れやストレスの軽減

4. 母親の胎児期・幼少期の体験のインナーチャイルドの修正

5. 母親の親子関係をカウンセリングにより気づかせる

6. カウンセリングによって母親の生き方を主体性を持たせる

7. 幼少期に得られなかった愛着の再構築

8. 個人に合った最適な心理システムの再起動

9. 母親を子どもの親から一個人としての存在の獲得

10. 愛着育成による自己肯定感の向上

11. 人生軸上でインストールした感覚ー認識の空洞化

母親のメンタルサポートの具体的なアプローチ

株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学支援の一環として、母親のメンタルサポートを提供しています。以下に、具体的な支援内容を説明します。

- オキシトシン分泌促進で子どもに接する母親の専門的なカウンセリング オキシトシンは愛着や絆の形成に関与するホルモンであり、母親と子どもの関係を深める重要な役割を果たします。カウンセリングにおいては、母親がオキシトシン分泌を促進する方法や子どもとの関わり方について学びます。

- 胎児期から乳児期のオキシトシン分泌状態の再経験 母親が胎児期から乳児期の自身のオキシトシン分泌状態を再経験することで、子どもとの関係性や愛着形成に関する理解を深めます。これにより、母親はより適切な愛着行動を身につけ、子どもの安定した成長を支援します。

- 母親の子育ての疲れやストレスの軽減 子育てにおける疲れやストレスは母親のメンタルヘルスに大きな影響を与えます。専門的なカウンセリングにより、母親の疲れやストレスを軽減し、心の健康を保つための具体的なケア方法を提供します。

- 母親の胎児期・幼少期の体験のインナーチャイルドの修正 母親の胎児期や幼少期におけるトラウマや負の体験は、子育てに影響を及ぼすことがあります。カウンセリングにより、母親は自身のインナーチャイルド(内なる子どもの存在)の修正を通じて、子育てにおける負のパターンを変容させます。

- 母親の親子関係をカウンセリングにより気づかせる 母親の親子関係に潜むパターンや影響をカウンセリングを通じて明示し、母親自身がその関係性に気づくことを支援します。これにより、母親はより良好な親子関係を構築し、子どもの成長を促進します。

- カウンセリングによって母親の生き方を主体性を持たせる 母親が自身の生き方を主体的に選択し、子どもとの関係性をより意識的に築いていくことを支援します。母親の個別のニーズや目標を考慮し、適切なカウンセリングプランを策定します。

- 幼少期に得られなかった愛着の再構築 母親が幼少期に得られなかった愛着を再構築することで、自己肯定感や安心感を向上させます。カウンセリングにおいては、母親が自身の愛着スタイルや関わり方を理解し、健全な愛着関係の構築に向けた具体的なアプローチを身につけます。

- 個人に合った最適な心理システムの再起動 母親の心理システムの再起動により、ストレスへの対処能力や情緒調整能力を向上させます。カウンセリングにより、母親は自身の心理的な困難や制約を克服し、より健康的な心の状態を取り戻すことができます。

- 母親を子どもの親から一個人としての存在として認識 母親が自身を単に子どもの親としてではなく、個別の存在として認識することを支援します。母親の自己アイデンティティや自己実現の重要性を再確認し、自己成長とバランスの取れた生活を促進します。

- 愛着育成による自己肯定感の向上 母親が子どもとの愛着関係を育むことで、自己肯定感や自己価値感を向上させます。カウンセリングにおいては、母親が愛着行動やコミュニケーションスキルを向上させるための具体的な手法やアドバイスを受け取ります。

- 人生軸上でインストールした感覚ー認識の空洞化 母親が人生軸上で自身の感覚や認識を見つめ直し、新たな視点や意味づけを行うことを支援します。これにより、母親はよりポジティブな心理状態を持ち、子どもとの関係や子育てにおいてより健全な選択を行うことができます。

具体的な支援内容として、母親は定期的なカウンセリングセッションを通じて自身のメンタルヘルスや子育てに関する課題を共有し、カウンセラーとの対話やアドバイスを受け取ります。また、母親には日常生活におけるストレス管理や自己ケアの方法、感情の調整やコミュニケーションスキルの向上など、実践的なツールや戦略が提供されます。

大阪の不登校カウンセリング|40代の母親が必知!子供の不登校を解決する支援方法と専門家のアドバイス

こちらもCHECK

-

-

大阪の不登校カウンセリング|40代の母親が必知!子供の不登校を解決する支援方法と専門家のアドバイス

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 子供の不登校は多くの40代の母親にとって深刻な悩みです。その解決には適切な支援方法と ...

続きを見る

【40代母親からの第一歩】不登校問題解決への道と専門カウンセリングでの導き

こちらもCHECK

-

-

【40代母親からの第一歩】不登校問題解決への道と専門カウンセリングでの導き

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 40代の母親が抱える不登校問題は深刻な課題です。子どもの不登校により家庭や学校の関係 ...

続きを見る

【幸せホルモン】オキシトシンの増やし方12選|瞑想やマインドセット・身体調整が効果的

不登校の原因を知る方法!40代の母親が的確にサポートする方法とは?

中学生の不登校の原因は母親にあった!母親へのカウンセリングで復学につなげる

【40代子育ての悩み】不登校の原因を解明!不登校になる子の親の特徴と改善策

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どものカウンセリング

支援内容

1. 不登校の子どもが抱えるココロの動きの促進

2. 幼少期の負の体験の心理システムの循環

3. 親子関係による負の自己イメージの軌道修正

4. 学校環境での存在価値の促進

5. 過去ー現在ー未来の時間軸の自然循環

6. 幼少期に遺伝的にもっているエネルギーの再生成

7. 学校環境で経験した負の要素への関わり

8. 学校環境で作られた他者との競争原理の滅尽

9. 母親では得られなかった愛着をカウンセラーとの共有で再獲得

10. 幼少期のゼロベースでの人間像への気づき

11. 負の心理システムで構成された世界観の抑制

不登校の子どものカウンセリングの具体的なアプローチ

- 不登校の子どもが抱えるココロの動きの促進 不登校の子どもは心理的な負担を抱えている場合があります。私たちは、子どものココロの動きを理解し、彼らが抱える不安やストレスを軽減するための支援を行います。具体的な方法としては、感情の表現や認識のトレーニング、リラクゼーション技法の導入などがあります。また、子どもが自己理解を深め、自己肯定感を高めるために、自己探索のプロセスにも取り組みます。

- 幼少期の負の体験の心理システムの循環 幼少期に経験した負の出来事やトラウマは、不登校の原因となることがあります。私たちは、そのような負の体験が心理システムにどのように影響を与え、循環するのかを理解し、子どもと共にその解決に向けた取り組みを行います。具体的には、トラウマ解消のための技法や自己発見のプロセスを通じて、過去の負の経験に対処し、新たな自己概念を構築するサポートを行います。

- 親子関係による負の自己イメージの軌道修正 親子関係は子どもの自己イメージに大きな影響を与えます。不登校の子どもにおいては、負の自己イメージが形成されることがあります。私たちは、子どもと親の関係を理解し、親子のコミュニケーションの改善や共感的な対話を通じて、子どもの自己イメージの軌道修正を支援します。親には、子どもの感情や困難に対して理解を示し、受け入れる姿勢を促すためのアドバイスや指導を提供します。

- 学校環境での存在価値の促進 不登校の子どもは学校環境での存在価値や自己肯定感に欠けていることがあります。私たちは、子どもが学校での存在感を取り戻すための支援を行います。具体的には、学校との連携や学校内でのサポート体制の構築を行い、子どもが自分の能力や才能を発揮できる場を提供します。また、学校生活の中での達成感や成功体験を通じて、子どもの自信を育む取り組みも行います。

- 過去ー現在ー未来の時間軸の自然循環 不登校の子どもは、過去の困難や現在の問題に囚われる傾向があります。私たちは、子どもが過去、現在、未来の時間軸を自然に循環できるように支援します。過去の出来事への執着や現在の問題に対する固執を解放し、未来に向けて前向きに取り組むことを促します。具体的な方法としては、目標設定や将来のビジョンの明確化、行動計画の策定などがあります。

- 幼少期に遺伝的に持っているエネルギーの再生成 子どもの行動や感情は、幼少期に遺伝的に受け継がれたエネルギーによって影響を受けることがあります。私たちは、子どもが遺伝的に持っているエネルギーを再生成し、ポジティブな方向へと導くための支援を行います。具体的には、子どもが自己観察や自己理解を深めるプロセスを通じて、自己変容を促すことに焦点を当てます。

- 学校環境で経験した負の要素への関わり 不登校の子どもは、学校環境での負の要素に対して適切に関わることができない場合があります。私たちは、子どもが学校環境での負の要素に対して適切に対処できるように支援します。具体的には、コミュニケーションスキルのトレーニングや問題解決能力の向上を促すプログラムを提供し、子どもが対処方法を見つけられるようにサポートします。

- 学校環境で作られた他者との競争原理の滅尽 学校環境では競争原理が存在し、不登校の子どもにとっては負の影響を与えることがあります。私たちは、他者との競争原理を滅尽し、協力や共感の文化を醸成する支援を行います。具体的には、協調性やチームワークの重要性を学ぶ活動や、他者との比較ではなく自己の成長に焦点を当てる指導を行います。

- 母親では得られなかった愛着をカウンセラーとの共有で再獲得 不登校の子どもの中には、母親からの愛着が不足している場合があります。私たちは、子どもがカウンセラーとの関係を通じて、得られなかった愛着を再獲得できるように支援します。子どもが安心感や信頼感を育み、自己価値感や自己受容感を高めるために、カウンセラーとの関係性を重視したアプローチを取ります。

- 幼少期のゼロベースでの人間像への気づき 不登校の子どもには、幼少期に根付いた人間像や自己イメージに問題がある場合があります。私たちは、子どもが自己観察や内省を通じて、幼少期のゼロベースから新たな人間像への気づきを促す支援を行います。具体的には、自己評価の見直しやポジティブな特性の発見、適応的な思考や行動パターンの構築をサポートします。

- 負の心理システムで構成された世界観の抑制 不登校の子どもは、負の心理システムで構成された世界観を持っていることがあります。私たちは、子どもがそのような負の世界観から抜け出し、ポジティブな視点や心理的な柔軟性を取り戻すための支援を行います。

具体的には、認知行動療法やポジティブ心理学の手法を用いて、子どもの思考や信念の再構築を促し、より健康的な心理システムを構築します。 株式会社Osaka-Childの臨床心理士(カウンセラー・セラピスト・不登校専門カウンセラー)として、私たちは不登校の子どもとその家族に対して、個別に適した支援を提供します。子どもの心の健康を重視し、不登校の原因や状況を的確に把握した上で、専門知識や経験に基づいたアプローチを用いてサポートを行います。私たちの目標は、子どもが健やかな学校生活を送り、自己成長や社会参加の機会を最大限に引き出すことです。

不登校カウンセリングでHSCの子どもを復学支援に|HSCの子どもを持つ40代の母親に向けて

こちらもCHECK

株式会社Osaka-Childのカウンセリング技法

カウンセリングとは?心理システムを正常化して生きづらさを克服する効果最大

-

-

参考カウンセリングとは?心理システムを正常化して生きづらさを克服する効果最大

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

来談者中心療法で心理システムを自然状態にして精神的苦しみを克服|40代女性の生きづらさ克服

-

-

参考来談者中心療法で心理システムを自然状態にして精神的苦しみを克服|40代女性の生きづらさ克服

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

トラウマインフォームドケアをカウンセリングで心理システムの最短正常化に

-

-

参考トラウマインフォームドケアをカウンセリングで心理システムの最短正常化に

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

オンラインカウンセリングのメリット・デメリットを知って手軽に心理システムを正常化する

-

-

参考オンラインカウンセリングのメリット・デメリットを知って手軽に心理システムを正常化する

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

精神分析的心理療法でカウンセリングを実施し心理システムの正常化で生きづらさ克服

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どもの身体調整

支援内容

1. 子どもの姿勢コントロールの修正

2. 姿勢コントロールによる身体アライメント構築

3. 姿勢コントロールから重心作り

4. 学習に不可欠な座り姿勢での姿勢コントロールの促通

5. 姿勢に伴う手の運動構成のバランス

6. 姿勢と視覚・聴覚情報の同期

7. 全身の関節運動・筋肉の出力調整

8. 三半規管や脳神経系の出力の修正

9. ハンドリングによる触覚刺激で感覚系のコントロール

10. 皮ふ刺激によるオキシトシン分泌の促進

11. 皮ふ・筋膜・筋肉・筋肉の長さのセンサーのコントロール

12. 感覚ー認識システム促通から無の状態へのアップデート

13. 身体への関わりによる不足した愛着の向上

14. 負の心理システムで過緊張した筋肉の正常化

15. 負の心理システムから身体への過剰な意識への抑制

不登校の子どもの身体調整の具体的なアプローチ

株式会社Osaka-Childでは、不登校の小中学高校生や発達障害の子どもの復学支援の一環として、身体調整の支援を行っています。以下に、具体的な支援内容を説明します。

- 子どもの姿勢コントロールの修正 子どもの姿勢は、身体の調整や感覚統合に重要な役割を果たします。不適切な姿勢が存在する場合、学習や集中力に悪影響を与えることがあります。私たちは、子どもの姿勢を正しい形に修正し、適切な姿勢コントロールをサポートします。具体的には、姿勢の矯正や筋力トレーニング、姿勢保持のためのエルゴノミクス指導などを行います。

- 姿勢コントロールによる身体アライメント構築 姿勢の改善は、身体のアライメントやバランスの向上につながります。私たちは、子どもの身体アライメントを構築するために、姿勢コントロールのトレーニングを行います。これには、正しい姿勢の保持や身体の軸の調整、バランス感覚の向上などが含まれます。

- 姿勢コントロールから重心作り 姿勢と重心の関係は、身体の安定性や運動の質に大きな影響を与えます。私たちは、姿勢コントロールから重心の形成に焦点を当て、子どもが適切な重心を持つことをサポートします。具体的には、姿勢トレーニングやバランスボードを使ったトレーニングなどを通じて、重心の安定化を促します。

- 学習に不可欠な座り姿勢での姿勢コントロールの促通 適切な座り姿勢は、学習において重要な要素です。不適切な座り姿勢は集中力の低下や身体の疲労を引き起こすことがあります。私たちは、子どもが学習に不可欠な座り姿勢を維持できるように、姿勢コントロールの促通を支援します。具体的には、正しい座り方やデスク環境の調整、体操やストレッチの指導などを行います。

- 姿勢に伴う手の運動構成のバランス 姿勢と手の運動は密接に関連しています。不適切な姿勢は手の運動にも影響を与えることがあります。私たちは、子どもの手の運動構成をバランス良く整えるために、姿勢と手の連動性を意識した支援を行います。具体的には、手の筋力や協調性のトレーニング、細かい手指の動作の指導などを行います。

- 姿勢と視覚・聴覚情報の同期 姿勢の調整と視覚・聴覚情報の適切な処理は、子どもの学習や集中力に影響を与えます。私たちは、子どもが姿勢と視覚・聴覚情報を適切に同期させるための支援を行います。具体的には、視覚情報や聴覚情報の統合を促すトレーニングやセンサリー処理の指導などを行います。

- 全身の関節運動・筋肉の出力調整 全身の関節運動や筋肉の出力の調整は、身体の柔軟性や運動能力に影響を与えます。私たちは、子どもの全身の関節運動や筋肉の出力を調整し、適切な身体の動きをサポートします。具体的には、関節の可動域の拡大や筋力トレーニング、コーディネーションの向上を目指したプログラムを提供します。

- 三半規管や脳神経系の出力の修正 三半規管や脳神経系の出力の調整は、バランス感覚や運動の調整に関与します。私たちは、子どもの三半規管や脳神経系の出力を修正し、バランス感覚や運動の質を改善するための支援を行います。具体的には、バランス感覚のトレーニングや目の運動の指導などを行います。

- ハンドリングによる触覚刺激で感覚系のコントロール 触覚刺激は感覚統合や身体の調整に重要な役割を果たします。私たちは、子どもの感覚系のコントロールを促すために、ハンドリングと呼ばれる触覚刺激を活用した支援を行います。具体的には、身体全体に触覚刺激を与えることで感覚統合を促し、身体の安定性や調整能力を高めます。

- 皮ふ刺激によるオキシトシン分泌の促進 皮ふ刺激はオキシトシンの分泌を促し、リラックスや安定感をもたらします。私たちは、子どもの皮ふ刺激を活用してオキシトシンの分泌を促進し、心身の安定をサポートします。具体的には、マッサージや触れ合いのアクティビティを通じて、子どもがリラックスした状態に入る機会を提供します。

- 皮ふ・筋膜・筋肉の長さのセンサーのコントロール 身体の皮ふ、筋膜、筋肉は長さの変化を感知するセンサーを持っています。私たちは、子どもの皮ふ・筋膜・筋肉の長さのセンサーをコントロールし、正常な身体の感覚を促します。具体的には、ストレッチや筋膜リリースなどの手法を用いて、身体の柔軟性や感覚統合を促進します。

- 感覚ー認識システム促通から無の状態へのアップデート 感覚と認識のシステムが促通し、無の状態にアップデートされることは、子どもの集中力や学習能力に大きな影響を与えます。私たちは、子どもの感覚と認識のシステムを促通させ、無の状態へのアップデートを支援します。具体的には、身体を使ったアクティビティやセンサリー統合の手法を用いて、感覚と認識の調整を促します。

- 身体への関わりによる不足した愛着の向上 不登校の子どもには、不足した愛着が存在する場合があります。私たちは、身体への関わりを通じて子どもの不足した愛着を向上させる支援を行います。具体的には、身体的な接触やアクティビティを通じて子どもとの関係性を構築し、安心感や信頼感を促します。

- 負の心理システムで過緊張した筋肉の正常化 負の心理システムは、子どもの身体に過緊張や緊張を引き起こすことがあります。私たちは、負の心理システムで過緊張した筋肉の正常化をサポートします。具体的には、筋肉の緊張を緩めるエクササイズやリラクゼーション法の指導を行い、身体の緊張を軽減します。

- 負の心理システムから身体への過剰な意識への抑制 負の心理システムから身体への過剰な意識は、子どもの集中力や学習に悪影響を与えることがあります。私たちは、負の心理システムから身体への過剰な意識を抑制する支援を行います。

株式会社Osaka-Childの身体調整とカウンセリング技法

催眠療法と心理カウンセリング併用で精神作用をリセット|40代女性の心理システムを正常化に

-

-

参考催眠療法と心理カウンセリング併用で精神作用をリセット|40代女性の心理システムを正常化に

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

自律訓練法とカウンセリングの併用で40代女性生きづらさ克服|自宅で簡単にできる

-

-

参考自律訓練法とカウンセリングの併用で40代女性生きづらさ克服|自宅で簡単にできる

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

呼吸法とカウンセリングで身体と精神をコントロールし40代女性が安定した人生を送る

-

-

参考呼吸法とカウンセリングで身体と精神をコントロールし40代女性が安定した人生を送る

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

メンタライゼーション・ベースド・セラピーで40代女性の心理システムを整える

-

-

参考メンタライゼーション・ベースド・セラピーで40代女性の心理システムを整える

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

グリーフケアカウンセリングで新しい自分で自然世界と調和した生き方を獲得する

-

-

参考グリーフケアカウンセリングで新しい自分で自然世界と調和した生き方を獲得する

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

リラクゼーション法で40代女性の生きづらさの身体症状を克服|目的・やり方・コツを解説

-

-

参考リラクゼーション法で40代女性の生きづらさの身体症状を克服|目的・やり方・コツを解説

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

具体的には、身体感覚の調整やマインドフルネスなどの技法を用いて、子どもの心身のバランスを整えます。 株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの身体の健康と調整を重視し、個別に適した身体調整の支援を提供します。子どもとその家族との協力を通じて、身体の調整や感覚統合の促進を図り、学習や社会生活の質を向上させることを目指します。

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どもの家庭学習支援

支援内容

1. オンラインによる苦手教科の徹底的学習サポート

2. 自分に合った教材と学習法の発見と実践

3. 得意科目を地域で成績上位に入るための学習法

4. 苦手科目の時間的な関わり(量→質)

5. 予習・復習の時間共有

6. 脳内の特性に合わせた学習プログラムの実践

7. 脳内と心理システムを促通した個人に合った学習方法の習得

8. 勉強量から勉強の質への関わり

9. 不登校中の自宅でのスケジューリング

10. 勉強に対する苦手意識への心理システムの調整

11. 成績に反映する個人に合った勉強法の獲得

12. 全教科の要素分解と要素の合成への考え方の習得

13. 不登校中に偏差値を20以上向上させる学習時間と質の習得

不登校の子どもの家庭学習支援の具体的なアプローチ

株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学支援の一環として、家庭学習の支援を行っています。以下に、具体的な支援内容を説明します。

- オンラインによる苦手教科の徹底的学習サポート オンラインを活用して、子どもの苦手とする教科について徹底的な学習サポートを行います。個別のオンラインチューターや学習プラットフォームを活用し、子どもが理解を深めるための指導を提供します。

- 自分に合った教材と学習法の発見と実践 子どもに合った教材や学習法を見つけ、実践するサポートを行います。子どもの学習スタイルや興味・関心に合わせて教材を選定し、効果的な学習方法を指導します。

- 得意科目を地域で成績上位に入るための学習法 子どもの得意科目を活かして、地域で成績上位に入るための学習法を指導します。具体的な学習戦略やアプローチを提供し、子どもが得意科目での自信と成果を得られるように支援します。

- 苦手科目の時間的な関わり(量→質) 苦手科目に対する学習時間を質の高いものにするための支援を行います。集中力を高めるための学習スケジュールの作成や、効果的な学習方法の指導を通じて、苦手科目への取り組みを効果的に進める方法を提供します。

- 予習・復習の時間共有 予習と復習の重要性を理解し、効果的に取り組むために、子どもと共有する時間を設けます。予習や復習の方法や具体的な計画の立て方を指導し、子どもが学習内容を定着させるサポートを行います。

- 脳内の特性に合わせた学習プログラムの実践 子どもの脳の特性に合わせた学習プログラムを実践します。例えば、視覚的な学習スタイルを持つ子どもにはマインドマップやイメージングを活用し、効果的な学習を促します。

- 脳内と心理システムを促通した個人に合った学習方法の習得 子どもの脳内の機能と心理システムを促通させ、個人に合った学習方法を習得させる支援を行います。具体的には、脳の情報処理や学習スタイルを理解し、それに基づいた学習戦略やアプローチを提案します。

- 勉強量から勉強の質への関わり 勉強の量だけでなく、質の高い学習を実現するための関わりをサポートします。集中力の向上や学習環境の整備、効果的な学習テクニックの指導などを通じて、子どもが効率的かつ効果的に学習できるように支援します。

- 不登校中の自宅でのスケジューリング 不登校中の子どもが自宅での学習をスムーズに進めるためのスケジューリングのサポートを行います。適切な時間配分やタスク管理の方法を指導し、子どもが自主的に学習を進められるように支援します。

- 勉強に対する苦手意識への心理システムの調整 勉強に対する苦手意識を持つ子どもに対して、心理システムの調整を行います。適切な支援方法や学習環境の整備、ポジティブなフィードバックの提供などを通じて、子どもの勉強への意欲や自信を高める支援を行います。

- 成績に反映する個人に合った勉強法の獲得 子どもの個別の特性や学習スタイルに合わせて、成績に反映される勉強法を獲得させる支援を行います。具体的には、学習戦略の指導や学習プランの作成、効果的な学習テクニックの習得などを通じて、子どもが効果的に学習できるようにサポートします。

- 全教科の要素分解と要素の合成への考え方の習得 全教科において、学習内容を要素分解し、それらを合成する考え方を習得させる支援を行います。具体的には、重要なキーポイントの抽出や概念の整理、総合的な学習アプローチの指導などを通じて、子どもの学習能力を向上させます。

- 不登校中に偏差値を20以上向上させる学習時間と質の習得 不登校中に子どもの学習時間と質を向上させ、偏差値を20以上上げる支援を行います。適切な学習計画の策定や時間管理の指導、効果的な学習方法の習得などを通じて、子どもの学力向上を支援します。

発達支援・発達相談をカウンセリングと療育で発達障害の子どもの機能性を120%アップ

動機づけ面接とカウンセリングの併用で40代女性の個人の人生に合った生き方を見つける

ナラティヴセラピーをカウンセリングで過去の経験値を未来軸に近づけ40代女性を自己実現に

ペアレント・トレーニングで40代母親の子育てを楽にする|子どもの育ちを大切にできる

不登校中の勉強しない・遅れる不安を解決する40代母親ができる接し方とは

中3不登校生徒で勉強してない場合の受験対策や進路の選択肢|今からでも間に合う!

【40代母親必見】不登校の子が復学後に勉強しない?その原因と解決策を詳解

中学3年間不登校だと勉強してないから高校受験は難しい?中学生の不登校の原因と親ができる対応

発達障害をカウンセリングで心理システムをスムーズにし克服へ|40代女性生きづらさ解決

学習障害(LD)をカウンセリングで最短で負担なく克服させる|生きづらさ解決に

株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの家庭学習をサポートし、個別に適した学習方法や戦略を提供します。子どもとその家族との協力を通じて、学習の成果を最大化し、不登校からの復学を支援します。

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どもの進学・キャリアデザインサポート

支援内容

1. カウンセリングによる自己イメージのリセット

2. 意識と覚醒の自然現象への共有

3. 好きなこと・得意なこと・使命感への気づき

4. 未来像のマインドからの発見

5. 未来像と現実の自己へのプログラミング

6. 自己内から具体的な人生設計

7. 誕生から死への人生軸への関わりと意識の促通

8. トレンド情報に流されない個人に合った生き方の習得

9. 努力せずありのままで成果が出るキャリアとプロセスの構築

10. 学校環境での失敗体験の再現化と捨てる作業

11. 世界を構造から見つけていくトレーナーとの共有

不登校の子どもの進学・キャリアデザインサポートの具体的なアプローチ

株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学支援の一環として、進学やキャリアデザインのサポートを行っています。以下に、具体的な支援内容を説明します。

- カウンセリングによる自己イメージのリセット カウンセリングを通じて、子どもの自己イメージをリセットします。過去の失敗や困難な経験に縛られず、新たな可能性や自己評価を見つける支援を行います。

- 意識と覚醒の自然現象への共有 子どもに対して、意識や覚醒の自然現象について共有し、自己の内面に目覚めるきっかけを与えます。具体的には、マインドフルネスや瞑想などの方法を取り入れ、子どもが内なる気づきや成長を促します。

- 好きなこと・得意なこと・使命感への気づき 子どもが自分の好きなことや得意なこと、そして使命感を見つけるための支援を行います。興味や才能を引き出し、将来の方向性を探るための活動や自己探求のプロセスをサポートします。

- 未来像のマインドからの発見 子どもが自分自身の未来像を持つことで、目標や希望を見つける手助けをします。未来を具体的にイメージすることで、自己の成長や進学・キャリアの方向性を見出すサポートを行います。

- 未来像と現実の自己へのプログラミング 子どもが描いた未来像と現実の自己を結び付けるためのプログラミングをサポートします。具体的な目標設定や行動計画の策定、自己肯定感や自己効力感の醸成を通じて、子どもの進学やキャリアの実現を支援します。

- 自己内から具体的な人生設計 子どもが自己内に持つ資源や価値観を活かし、具体的な人生設計を立てるサポートを行います。自己の内なる声や目標に基づき、将来の進路やキャリアの方向性を考えるプロセスを共に進めます。

- 誕生から死への人生軸への関わりと意識の促通 子どもに対して、人生の意義や目的、誕生から死への人生軸について考える機会を提供します。自己の存在意義や時間の尊さを理解し、将来に向けた意識の促進を支援します。

- トレンド情報に流されない個人に合った生き方の習得 子どもがトレンド情報や社会の期待に流されず、自己に合った生き方を見つけるための支援を行います。個別の特性や価値観を尊重し、自己を大切にする生き方の習得をサポートします。

- 努力せずありのままで成果が出るキャリアとプロセスの構築 子どもが努力せずにありのままの自己で成果を出せるキャリアやプロセスの構築をサポートします。個々の能力や資質を活かし、自己の個性や魅力を最大限に生かした進学やキャリアの選択を支援します。

- 学校環境での失敗体験の再現化と捨てる作業 学校環境での失敗体験を再現し、それらを手放すプロセスを支援します。過去のネガティブな体験やトラウマからの解放を促し、自己成長と前向きな展望を持つためのサポートを提供します。

- 世界を構造から見つけていくトレーナーとの共有 子どもが世界の構造や社会の仕組みを理解し、自己の進学やキャリアの選択に生かすために、トレーナーとの共有を行います。具体的な情報や知識の提供、意義や意味の理解を通じて、子どもの進学やキャリアデザインに役立つサポートをします。

対人関係療法カウンセリングで治りにくい精神疾患を正常化する|うつ病・摂食障害に効果的

ソリューション・フォーカスト・アプローチで人生の悩みを最短解決|40代女性生きづらさ克服

キャリアカウンセリング(キャリアコンサルティング)で40代女性の人生を幸福に導く

コーチングで40代女性の子育てやキャリアアップを最速に機能させる

株式会社Osaka-Childのカウンセリング技法

【2023年最新】認知行動療法(CBT)とは?方法、効果やメリット・デメリット、療法の流れなどを解説

ストレスマネジメントとは?40代女性が子育て・キャリアアップで活かせる効果ややり方を解説

-

-

参考ストレスマネジメントとは?40代女性が子育て・キャリアアップで活かせる効果ややり方を解説

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

アサーショントレーニングとは?職場や子育てで実践する方法や自己表現タイプを解説

-

-

参考アサーショントレーニングとは?職場や子育てで実践する方法や自己表現タイプを解説

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

認知再構成法とカウンセリングで40代女性の生きづらさを生む認知のゆがみを克服

-

-

参考認知再構成法とカウンセリングで40代女性の生きづらさを生む認知のゆがみを克服

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの進学やキャリアデザインを支援し、自己の可能性や夢を追求するサポートを行います。子どもとその家族との協力を通じて、自己の価値を見出し、将来への道を切り拓くお手伝いをします。

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの子どもの不登校復学支援内容:不登校復学後の1年間のサポート

支援内容

1. 復学後の学校との連携

2. 復学後の母親と子どものカウンセリングの実施

3. 復学後に生まれる諸問題の解決と実践

4. 復学後の生きづらさの軌道修正

5. 復学後の母親のメンタルサポートの継続

6. 復学後にぶつかる学校環境での負の体験への関わり

7. 母親に生まれる子どもへの過負荷の調整

8. 母親の人生サポートの継続による子どもの自由の解放

9. 復学後に生まれる母親と子どもへの不安の共有

不登校の子どもの進学・キャリアデザインサポートの具体的なアプローチ

株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学後の1年間にわたるサポートを提供しています。以下に、具体的な支援内容を説明します。

- 復学後の学校との連携 子どもの復学後において、学校との綿密な連携を行います。学校とのコミュニケーションを円滑にし、子どもの学習状況や生活面でのサポートが必要な点を把握し、適切な支援策を立てるために協力します。

- 復学後の母親と子どものカウンセリングの実施 復学後においても母親と子どものカウンセリングを実施し、お互いの心情や課題に対して向き合います。母親の支えや理解を促し、子どもの心理的な安定と学校生活への適応をサポートします。

- 復学後に生まれる諸問題の解決と実践 復学後に生じる様々な問題や課題に対して、具体的な解決策を見つけて実践する支援を行います。学校生活や人間関係のトラブル、学習上の困難などに対して、子どもと母親の双方が適切に対処できるようにサポートします。

- 復学後の生きづらさの軌道修正 復学後に感じる生きづらさや不安に対して、子どもの心理的な軌道修正を支援します。自己肯定感の向上や適切なストレス管理の方法を教えることで、子どもが学校での生活に前向きに取り組むことを支えます。

- 復学後の母親のメンタルサポートの継続 母親のメンタルサポートを復学後も継続的に行います。母親が子どもの復学に伴うストレスや不安を抱える場合には、心理的な支えや情報提供を通じて、彼女の心の健康状態を維持し、子どもへのサポートを続けます。

- 復学後にぶつかる学校環境での負の体験への関わり 復学後に学校環境での負の体験が生じた場合には、子どもがそれに適切に関わることができるようにサポートします。適切なコーピングスキルの習得や自己肯定感の強化を通じて、子どもが学校での困難に立ち向かう力を育みます。

- 母親に生まれる子どもへの過負荷の調整 復学後において、母親が子どもに対して過度な負荷を感じる場合には、適切な調整を行います。母親の負担を軽減し、子どもとの関係性を健全に保ちながら、サポートのバランスを取ることが重要です。

- 母親の人生サポートの継続による子どもの自由の解放 母親の人生全体にわたるサポートを継続し、彼女が自己の成長と発展に集中できる環境を整えます。母親の支えが安定することで、子どもはより自由に自己を表現し、学校生活を充実させることができます。

- 復学後に生まれる母親と子どもへの不安の共有 復学後に母親と子どもが抱える不安や心配事に対して、お互いがそれを共有し、解消するための場を提供します。相互の理解を深め、不安を和らげることで、子どもの復学後の安定と成長をサポートします。

ストレスコーピングとカウンセリングの併用で40代女性のキャリア・子育てに成果

マインドフルネスとカウンセリングで効果を最大に|40代女性のキャリア・子育てに成果を出す

行動活性化療法で精神的抑うつを改善|40代女性生きづらさ克服でキャリア・育児両立に

株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの不登校復学後の1年間にわたり、学校との連携や心理的なサポートを通じて、子どもと母親の両方を支えます。子どもの安定した学校生活の確立と母親のメンタルヘルスの維持に注力し、一人ひとりのニーズに合わせたサポートを提供します。

Osaka-Childは小学生・中学生の不登校のお子さまに対して最短復学支援を提供しています

株式会社Osaka-Childの支援内容とは

- 母親のメンタルサポート

- 不登校子どものカウンセリング

- 不登校子どもの身体調整

- 不登校子どもの家庭学習支援

- 不登校子どもの進学・キャリアデザインサポート

- 不登校復学後の1年間のサポート

不登校子どものカウンセリング Osaka-Childでは、専門のカウンセラーによる個別のカウンセリングを行い、不登校の原因や問題を解決するための支援を提供しています。不登校子どもの身体調整 心身共に健康であることは、不登校克服に不可欠な要素の1つです。Osaka-Childでは、体の不調を訴える子どもに対して、運動や栄養指導などの支援を提供しています。不登校子どもの家庭学習支援 学校に行けない状況であっても、家庭学習を続けることが重要です。 Osaka-Childでは、家庭学習の計画立案や実践支援を行い、学習習慣の維持や向上に貢献しています。不登校子どもの進学・キャリアデザインサポート 不登校期間中に進路について考えることは、将来の自分自身の希望や目標を明確にするためにも重要です。 Osaka-Childでは、進路相談や進学・就職に関する情報提供など、キャリアデザインに必要な支援を提供しています。不登校復学後の1年間のサポート 不登校克服後の生活は、新たな課題やストレスを伴うことがあります。Osaka-Childでは、不登校復学後の1年間にわたって、学校生活や社会生活のサポートを行っています。

すでに診断済みの方も、そのまま詳細ページへ進めます。

あなたの心と体に合ったサポートを、今すぐ確認してみてください。

の-女性専門カウンセリング支援.png)

で-40代女性の人生を幸福に導く-〜株式会社Osaka-Childの効果的なアプローチ〜-150x150.png)