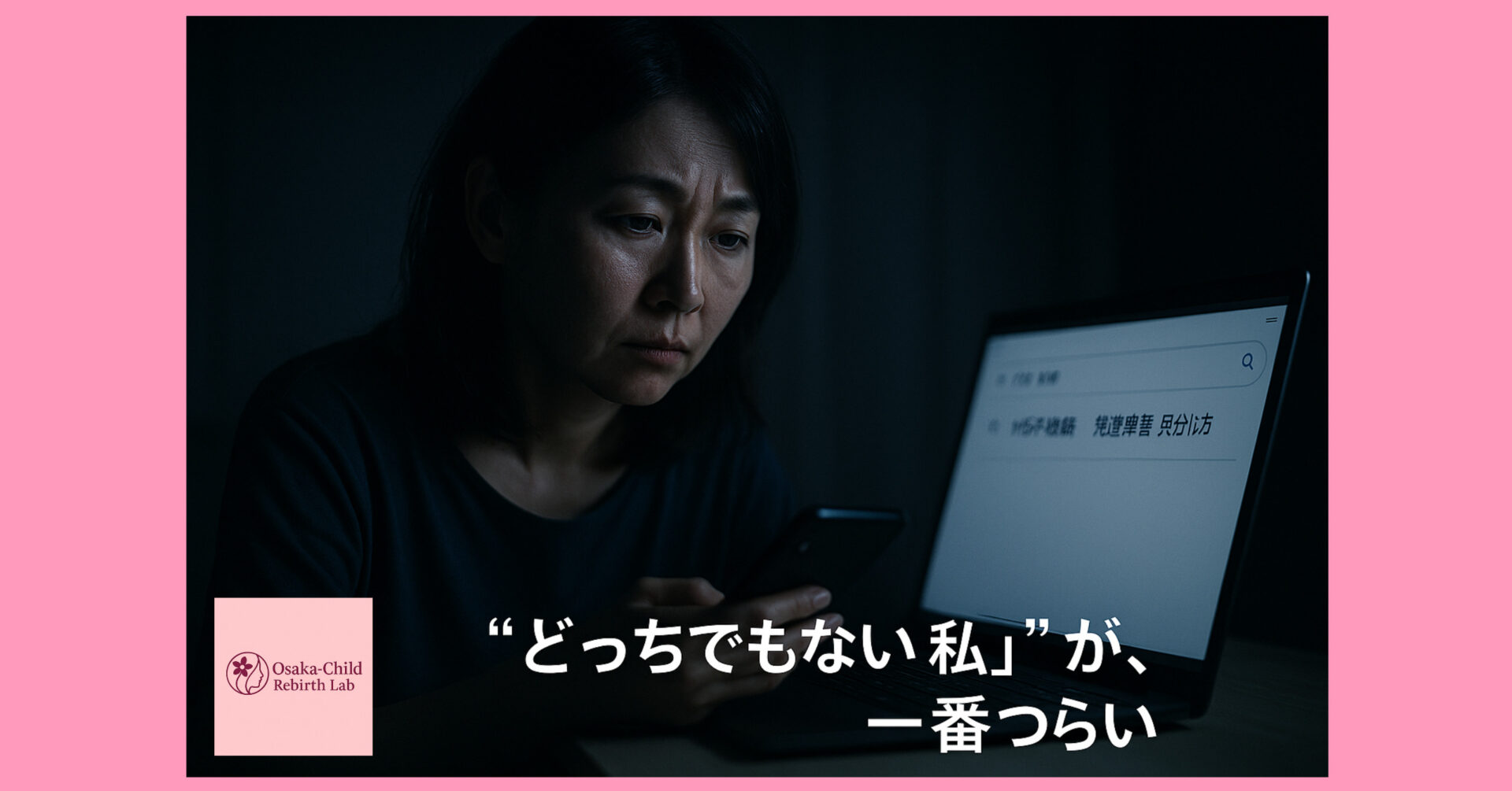

「私ってHSPかもしれない」

そう思って調べていくうちに、

発達障害(ASDやADHD)の特徴にも心当たりがあって、

気づけば「自分がどれに当てはまるのか」を

調べることが目的になってしまっていた——。

そんな状態で立ち止まっている人は、意外とたくさんいます。

HSPも発達障害も、

- 感覚の敏感さ

- 人との関わりづらさなど、

似ているところがたくさんあります。

だからこそ、「私はどっち?」という迷いにハマってしまいやすいんです。

でも本当に大事なのは、

「どちらに当てはまるか」より、

「どこで困っているのか」を知ること。

この視点を持つだけで、自分のしんどさの輪郭がグッと見えてきます。

この記事では、以下の5つのことがわかります。

この記事を読むとわかること

- HSPと発達障害の「似ている点」と「決定的に違う点」

- なぜ「診断」より「困りごと」に注目することが大切なのか

- チェックリストでは見分けられない理由

- 「グレーゾーン」でも大丈夫と思える視点

- 今の自分に必要なサポートの選び方

この記事の後半では、

そんな「HSPか発達障害かわからない」という迷いの中にいるあなたが、

自分らしさを取り戻すヒントとして、2つのサポートもご紹介しています。

たとえば、

「母として、妻として生きてきたけれど、『私自身』の輪郭がわからなくなってしまった」

そんなふうに感じているなら、

《母でも妻でもない「私」を取り戻す》アイデンティティ再定義サポートをご覧ください。

「何者か」になろうとするのではなく、自分の価値観や感覚を静かに取り戻すための3週間です。

また、

- 「感じているつもりなのに、感覚がつかめない」

- 「気持ちよさもつらさも、ぼんやりしている」

そんな「ココロと身体のズレ」に悩んでいる方には、

《40代女性のための性感覚リカバリー|ココロとカラダの再統合アプローチ》を。

頭でがんばるのをやめて、身体からゆっくり「本当の私」を取り戻す3週間です。

どちらのサポートも、

「私はどこで、どう苦しんでいるのか」を見つめなおすきっかけになるはずです。

今のあなたにいちばん合うほうを、安心して選んでください。

監修者

株式会社Osaka-Child所属 精神科医

- 名前: 川村恵子

- 出身地: 福岡県

- 最終学歴: 京都大学医学部 精神神経学専攻

- 専門分野: 精神病理学、ストレス管理、認知療法

- 職歴: 京都大学医学部附属病院精神科勤務(10年)、独立後、大阪で精神科クリニックを開設

専門分野について一言: 「心の健康は全身の健康へとつながります。一人ひとりの心の声を大切にしたいと思っています。」

監修者

株式会社Osaka-Child所属 臨床心理専攻大学教授

- 名前: 森本哲夫

- 出身地: 奈良県

- 最終学歴: 米国ハーバード大学心理学部 博士課程修了

- 専門分野: 臨床心理学、発達心理学

- 職歴: ハーバード大学研究員(5年)、大阪大学人間科学部教授

専門分野について一言: 「心の成長とは、自己理解の旅でもあります。その旅のお手伝いができれば幸いです。」

「私ってHSP?発達障害?──もう、わからなくて苦しい」

「音や光に敏感」「人の顔色が気になりすぎる」

──ずっと人に合わせて無理をしてきたけど、

それでもどこか「普通じゃない」と感じてきませんでしたか?

HSP?それとも発達障害?

何度もセルフチェックしても、腑に落ちる答えが見つからない。

でも本当は、名前ではなく「今のあなたの苦しさ」に目を向けることが、

回復の第一歩かもしれません。

──もう、自分を責めるのは終わりにしませんか。

感覚のズレや生きづらさには、必ず理由があります。

📩 「感じすぎてつらい毎日」に、ちゃんとケアが届くように。

“身体から安心を取り戻す”リカバリープログラム、今すぐ受け取ってください。

✅ 今だけ【銀行振込限定・特典付き】でご案内中

🔸 本日 6月30日(月)23:59まで ご入金分まで

🔸 『あと3名様限定』

※銀行振込限定・先着順

- HSPかどうか気になりすぎて、検索が止まらない

- 発達障害かもしれないけど、診断に踏み出せない

- 人に触れられるのがつらい・感覚がバラバラになっている

──“感じられない私”から、“感じられる私”へ。

安心と感覚を取り戻す時間を、自分に許してあげましょう。

このプログラムでは、

神経・感覚・心理の3方向から

ココロとカラダを再統合し、感覚の回復をサポートします。

- HSPか発達障害か、自分の“正体”がわからなくなる

- まわりに合わせてばかりで、「私らしさ」がわからない

- 誰とも深くつながれず、“空っぽな私”に気づいてしまう

──「私は誰?」という問いに、答えを出せる3週間。

ラベルに縛られず、“わたし自身の輪郭”を取り戻しましょう。

このプログラムでは、

HSPや性の違和感・孤独感を抱える女性のために

アイデンティティの再定義と関係性の再構築をサポートします。

そして──

「もう大丈夫」と感じられるようになったとき、

次に訪れるのは、「私の人生、ここからどう生き直すか」という問いです。

この50万円の【人生再統合プログラム】では、

“役割の私”ではなく、

“本来の私”として生きるビジョンを再構築していきます。

- 「私には何もない」と思ってしまう

- 自分の人生を諦めてきたけど、もう一度立ち直りたい

- この違和感だらけの人生を、根本から整え直したい

あなたの人生は、まだ“途中”です。

──自分を取り戻す旅は、ここから再スタートできます。

※本プログラムは、《性感覚リカバリー》または《アイデンティティ再定義プログラム》を受講された方限定です

「ちゃんとしてるのに、苦しい」

「頑張ってるのに、うまくいかない」

——そんな違和感を抱えたまま、ずっと我慢していませんか?

LINEで3分セルフ診断ができます。

あなたの“今の感覚”の正体が、見えてきます。

「HSPか発達障害かわからない…」と混乱するのはなぜ?

無料診断

「HSPなの?発達障害なの?わからないまま悩んでる…」

その迷いには、“あなたなりの理由”があります。

📩 たった3ステップで、自分の感覚や特性が見えてくる

【気質と感覚の無料セルフ診断】をLINEで受けてみませんか?

「HSPっぽい気がするけど、発達障害の特徴も当てはまる気がして…」

そんなふうに、いろんな記事を読んで調べて、

よけいにわからなくなってきた——

もし、あなたが今そんな状態なら、

それは「ちゃんと自分を理解したい」って思っている証拠です。

でもね。

このモヤモヤって、あなたのせいじゃないんです。

HSPと発達障害には、

見た目や感じ方に重なるところがたくさんあって、

しかもネットにはどちらも「ざっくりとした説明」ばかり。

だから混乱するのは当たり前なんです。

ここでは、

ふたつの

- 「似ているところ」

- 「本質的な違い」

を、できるだけわかりやすく整理してみますね。

ラベルじゃなくて、

「私がどうしんどいか」を見つめるヒントになればうれしいです。

HSPと発達障害(ASD・ADHD)の「似ている部分」と「決定的な違い」

たとえば、こんなふうに感じたことありませんか?

- 人と会ったあと、どっと疲れて寝込む

- 音や光、においにすごく敏感

- 急な予定変更や環境の変化がしんどい

- 自分でも「繊細すぎるかも」と思う

- でも「やる気がない」と誤解されてしまう

…これ、

HSPにも発達障害にも、どちらにも「あるある」な特徴なんです。

だからこそ、「どっちなんだろう」って迷ってしまう人が多いのも当然。

でも、大事なのは

「似てるから同じ」じゃないってこと。

HSPは、感受性が強くて、刺激を受けやすい「気質」のようなもの。

一方、

発達障害は「脳の発達の特性」で、医療的な診断や支援の対象になるもの

です。

そしてもうひとつ大きな違いは——

- HSPは「共感しすぎてしんどい」ことが多くて、

- 発達障害(とくにASD)は「人との距離感がわからない」ことでしんどさが出やすい

という点。

つまり、

外から見たら「人付き合いが苦手」で同じように見えても、

しんどさの中身がまったく違うんです。

ポイント

どちらかを無理に決めなくていいし、

どっちも当てはまるグレーな感じがしても大丈夫。

この違いを「自分を責めるため」じゃなく、

「自分を知るため」に使ってもらえたらと思います。

「HSP=繊細」「発達障害=困った人」という誤解構造

- 「HSPって繊細なだけでしょ?」

- 「発達障害って、空気読めない困った人でしょ?」

——こんな「ざっくりすぎるイメージ」を、

どこかで耳にしたことはありませんか?

でも、

そんな一言では片づけられないくらい、

私たちの感じ方って複雑です。

HSPは、医学的な診断があるわけではありません。

「病気」ではないし、「治療の対象」でもない。

ただ、

生まれつき「感受性が高い」という気質

を持っている人のことを、そう呼ぶんです。

一方で、

発達障害(ASDやADHDなど)は、

脳の発達の特性として医療や支援の対象になるもの。

特定の診断基準があって、

場合によっては福祉的なサポートも受けられるものです。

でもね。

この2つの違いが、ちゃんと伝わっていないことが多いんです。

たとえば…

- HSP=傷つきやすくて弱い

- 発達障害=社会にうまくなじめない厄介な人

そんなレッテルが、知らず知らずのうちに貼られてしまっていたりする。

でも本当は、

HSPは「相手の気持ちがわかりすぎてつらい」人だったり、

発達障害の人は「自分なりの世界の理解の仕方で必死に頑張ってる」人だったりするんです。

誰だって、

「空気が読めない人になりたかった」わけじゃないし、

「繊細すぎる自分でいたかった」わけでもない。

なのに、

それを「問題のある性格」として誤解されたり、

「だから社会でうまくやれないんでしょ」と決めつけられたりしてしまう。

——それが一番、しんどい。

だからこそ、ここで大事なのは、

「ラベル」や「言葉のイメージ」じゃなくて、

「どんな困りごとを抱えているのか」に目を向けることなんです。

「あなたはHSPか発達障害か、どちらですか?」じゃなくて、

「今、何がつらい?」っていう視点で見ていくこと。

そのほうが、ずっとやさしくて、ずっと力になると私は思っています。

「チェックリストでは見分けられない」理由と向き合う視点

無料診断

「私の生きづらさ、どこにも当てはまらない気がする…」

そんなあなたのために、“敏感さの正体”が見えてくる

【気質・感覚の3ステップ無料診断】をご用意しました。

📩 自分でも気づいていなかった“反応パターン”が、LINEで見えてきます。

HSPなのか、発達障害なのか。

──それを見分けたくて、

ネットで診断チェックをしてみたり、

専門書を読みあさってみたり。

それでもなお、

「結局どっちなの?」という迷いが晴れないままの人は少なくありません。

とくに、

自分の生きづらさにちゃんと向き合おうとする人ほど、

「これはHSPっぽいけど…発達障害も否定できない…」

そんなふうに、

どちらかひとつの答えを求めて、疲れてしまうことも。

でも実は、

HSPと発達障害って、

チェックリストでスパッと線引きできるような単純なものじゃないんです。

ポイント

むしろその「グレーな感じ」の中にこそ、

あなたのしんどさの本質が隠れていることもあります。

ここではまず、

「自己診断にハマるほど、苦しくなってしまう理由」から見ていきましょう。

自己診断がもたらす「ラベリング疲れ」

「HSP診断」とか「発達障害チェック」とか、

ネットで気軽に調べられる時代になったけど…

何回やっても「当てはまる」気がするし、

何回やっても「自分のことがよくわからないまま」ってこと、

ありませんか?

しかも、出てくるのは——

- 「繊細すぎる」

- 「空気が読めない」

- 「感覚が過敏」

- 「注意が散りやすい」

みたいな、

どれもこれも「ダメな自分」を並べてるような言葉ばかり。

そりゃ、やればやるほど疲れて当然ですよね。

たしかに、

こうしたチェックリストや診断は、

「もしかして自分もそうなのかも」と気づく「きっかけ」にはなるかもしれません。

でもそれが、

- 「私はHSPです」

- 「私は発達障害なんだ」

と「決めつける材料」になってしまうと、

そこから先、自分を「その枠の中だけ」で見てしまうことになる。

本当は——

- その日その日のコンディション

- 環境

- 人間関係

- 育ってきた背景

によって、

「今どこがつらいか」って全然違うのに。

チェックリストでは見えない部分こそが、

いちばん大事なことだったりするんです。

だから、もし今あなたが

- 「HSPって言い切っていいのかな…」とか

- 「発達障害って診断されてないけど、グレーってこと?」

と迷っているなら、

その混乱は、ちゃんと「自分を理解しようとしてる証拠」なんです。

どんな言葉を選ぶかより、

「私は今、何に困っていて、何に安心したいのか」って

視点のほうがずっと大事。

ラベリングじゃなく、見つけにいきましょう。

「あなた自身の言葉」で、今のあなたを。

「困っていること」に注目するほうが助けになる

HSPなのか、発達障害なのか——

どっちなのかを見極めたくなる気持ち、

本当によくわかります。

だって、

自分の生きづらさの理由がわかれば、

少しは安心できる気がするから。

でもね、

もし今のあなたが、

日々の生活の中で

- 「つらい」

- 「うまくいかない」

と感じているとしたら、

それは「診断名」があるかないかよりも、

「どこでどう困っているか」のほうが、ずっと大切なんです。

たとえば——

- 会話の途中で頭が真っ白になる

- 同時にいろんなことを求められるとパニックになる

- 人の感情を拾いすぎて、自分が何を感じてるか分からなくなる

- ちょっとした音や匂いで、1日が台無しになる

こういう「リアルな困りごと」って、

チェックリストにはなかなか出てこない。

でも、

支援や対処を考えるときには、むしろここが一番大事な情報

なんです。

たとえ診断名がつかなくても、

「この部分がしんどいから、こういう配慮があると楽になる」っていう支援はあっていい。

逆に、診断名がついたとしても、

「私はこのラベル通りに生きなきゃいけないんだ」って苦しくなる必要なんて、

ひとつもありません。

どちらにしても、

「今の私に何が起きていて、どうすればちょっとラクになれるのか」

その視点を持てることこそが、回復や安心の土台になります。

だからこそ、

「私はHSPか発達障害か」じゃなくて、

「私は今、どう困っているのか?」という問いに目を向けてみてください。

そこから、今のあなたに本当に必要なことが、少しずつ見えてくるはずです。

「HSP or 発達障害」ではなく、「今の私」を見つめるという選択

- HSPかもしれない。

- いや、発達障害かもしれない。

- もしかしたら両方かも…それとも、どっちでもない?

——そんなふうに、ずっと自分にラベルを貼ろうとしてきた人ほど、

「結局、自分って何者なの?」と、

深いところで立ち止まってしまうことがあります。

でもね。

その「どっちか」を決めなくてもいいんです。

今あなたが感じている生きづらさや疲れやすさは、

「どの診断名に当てはまるか」ではなく、

- 「どんな人生を生きてきたか」

- 「どんな環境で我慢してきたか」

に目を向けることで、やっと言葉になることもあります。

ここからは、

「診断」ではなく「実感」を出発点に、

これからの自分をやさしく見つめ直すための視点を一緒に探っていきましょう。

期間限定

📩 「HSPなのか、発達障害なのか──ずっとわからないまま悩んでいる」

それでも、日常は何とかやり過ごしてきた。

でも本当は、感覚が過敏すぎて人と関わるのがしんどい。

傷つきやすさや空気の読みすぎで、自己否定が止まらない。

──その「つらさの正体」に、静かに向き合う3週間です。

「自分の特性を知ること」が、回復のスタート。

HSPか発達障害かを決めつける前に、

まずは“感覚のズレ”と“心身の疲れ”を整えていく時間を持ちましょう。

✅ 今だけ【銀行振込限定・特典付き】でご案内中です。

🔸 本日 6月30日(月)23:59まで ご入金分まで

🔸 『あと3名様限定』

※銀行振込限定・先着順

この3週間集中プログラムでは、

神経・感覚・心理の3方向から、心と体を再統合し、

“つながる感覚”と“安心の土台”を回復していきます。

こんなあなたへ

- HSPか発達障害か、ずっと調べ続けて疲れてしまった

- 人の目や音、触れられることに敏感で、落ち着ける時間がない

- 診断がつかなくても、今の苦しさをどうにかしたい

- 頭ではわかっていても、感情と身体がバラバラに感じる

“わかってもらえない私”のままで、回復をあきらめなくていい。

この3週間集中サポートでは、

「HSPか発達障害か、わからない」そんな生きづらさに向き合いながら、

“他人の期待でつくられた私”から、静かに抜け出していきます。

こんなあなたへ

- HSPかどうか気になりすぎて、検索が止まらない

- 発達障害かもしれないけど、診断に踏み出せない

- 人に触れられるのがつらい・感覚がバラバラになっている

- 自分の性・恋愛・パートナーシップがうまく言語化できず、孤独を感じている

“母でも妻でもない私”という視点から、

「私はどう在りたいか」に気づいていく時間です。

そして──

「私の感覚はもう大丈夫」

そう思えたとき、ふと訪れる問いがあります。

──じゃあ、これからの人生をどう生きていこう?

この50万円の【人生再統合プログラム】では、

“母としての役割”を超えて、

“私という存在そのもの”の人生を再設計していきます。

- 「もう一度、自分を信じて歩み直したい」と感じている

- この違和感だらけの人生を、根っこから整え直したい

- 何者でもない“私自身の価値”を取り戻したい

あなたの人生は、まだ“途中”です。

──生き直しは、ここから静かに始まっていきます。

※本プログラムは、《性感覚リカバリー》または《アイデンティティ再定義プログラム》受講者限定です

「グレーゾーン」とは何か──「どちらでもある」を肯定する

- 「発達障害の診断はされなかったけど、なんとなくグレーって言われた」

- 「HSPって言葉にすごく共感するけど、専門家には『気質の問題』だと言われた」

——そんな経験、ありませんか?

最近よく聞く「グレーゾーン」という言葉。

実はこれ、

「診断がつかないけれど困りごとを抱えている人」のことをゆるやかに示す表現

として使われています。

でも実際は、

グレーというより、「どちらの性質も持っている」という人がほとんどなんです。

- HSPのように感受性が高く、

空気や雰囲気を敏感に感じ取れる一方で、 - ADHDのように時間の感覚や集中力の調整が難しいこともある。

- ASDのように人とのやりとりが苦手だけど、

HSPのように人の感情には強く反応してしまうこともある。

つまり、きれいに線引きなんてできない。

ポイント

そしてそれは、「どっちつかず」なんかじゃありません。

あなたというひとりの人間が、

自分なりのバランスでがんばって生きてきた証そのものなんです。

- 「私はHSPです」

- 「私はグレーゾーンです」

どんな言い方でもかまいません。

でも、それは「自分を縛るための言葉」じゃなくて、

「自分を理解するためのヒント」であってほしいのです。

「私はおかしい」ではなく、「私はがんばってきた」

- 「やっぱり私、どこかおかしいのかな」

- 「周りの人みたいにうまくできないのは、欠けてるから?」

「私が悪い」と思い続けてきた人、多いはず。

特に、

HSPやグレーゾーンのような「見えにくいしんどさ」を抱えている人は、

「理解されにくいけど、つらい」状態にずっと耐えてきたから。

でもね。

あなたが今ここにいて、

こうして「自分を知りたい」と思っていること自体が、

もう十分すぎるくらい、がんばって生きてきた証なんです。

たとえば——

- 子どもの頃、「ちゃんとできる子」をずっと演じていた。

- 周りに迷惑をかけないように、感情を押し殺してきた。

- 社会に出てからは、「普通のふり」を続けるだけで精一杯だった。

それって全部、

「自分はこの世界で生きていていいんだ」って証明したくて、

必死で折り合いをつけてきた「努力の歴史」なんです。

だから、

もうこれ以上「どこがおかしいのか」を探すのはやめて、

「私は、どれだけがんばってきたか」を見てあげてください。

たとえ診断名がつかなかったとしても、

「見えない疲れ」があなたの中にちゃんとあるのなら、

それに気づいて、いたわって、

必要なサポートを受け取っていいんです。

あなたがもっと安心して、

自分の感覚を信じられるようになるために——

その第一歩を、ここから踏み出していきましょう。

安心して「私」に戻るための一歩

ここまで読み進めてくれたあなたは、

きっと「自分のことをちゃんと知りたい」と、

何度も立ち止まってきた人だと思います。

HSPなのか、発達障害なのか。

どちらでもある気がして、どちらにも当てはまらない気がして、

でもとにかく「私はずっと、生きづらかった」。

それだけは確かな感覚として、胸の奥に残っている。

もし、これまでに「私はおかしい」と何度も自分を責めてきたなら、

もうその言葉を、ここで手放していいんです。

- あなたはただ、がんばりすぎてきた。

- 空気を読みすぎて、自分を後回しにしてきた。

- ちゃんと「ふつうに見せて」ここまで歩いてきた。

でもその過程で、

- 「本当はどう感じていたか」

- 「何がイヤだったか」

も、置き去りになってきたのではないでしょうか。

自分を取り戻すには、「何者かになる」必要なんてありません。

ただ、自分の感覚と気持ちに、もう一度つながりなおすこと。

そのための時間を、ちゃんと持つことです。

🔽 どんな生きづらさに悩んでいるかで、必要なサポートは変わります

- 「刺激に敏感」

- 「人間関係がつらい」

- 「気持ちの切り替えができない」

そんな毎日のしんどさの中で、

「HSPなの?発達障害なの?」と、

何度も自分に名前をつけようとしてきた。

——そうでもしなければ、今の苦しさを説明できなかったから。

でも、その「生きづらさの正体」は、

どこがつらいのかによって、必要なケアがまったく変わってきます。

たとえば——

● 周りの期待に応えすぎてきて、

- 「私は誰なのか」

- 「どう生きたいのか」

がわからなくなっているなら、

今のあなたに必要なのは、

「他人の目ではなく、自分の価値観で生きるための土台」をつくるサポートです。

ポイント

「役割の私」としてがんばりすぎた分だけ、

「誰でもない自分」に戻る時間が、今いちばん必要なんです。

「敏感すぎる私」を、責め続けてきませんでしたか?

- 人の顔色や声のトーンに疲れやすいのも、

- 人と深く関わりすぎて苦しくなるのも、

「あなたがおかしいから」ではありません。

もし今、

- 「HSPなのか、発達障害なのか」

- 「どこまでが『性格』で、どこからが『支援が必要な部分』なのか」

──そんなふうに、自分のあり方を見つめ直しているなら、

感覚とアイデンティティ、どちらも回復できる方法があります。

あなた自身の「しんどさ」の理由を、正確に理解し、必要なケアを選ぶ。

それが、「今までの混乱」に終わりを告げる最初の一歩です。

「HSPっぽいけど、発達障害のような気もする」

どちらにも当てはまる気がして、自分が“何者なのか”わからなくなったあなたへ。

この3週間で、ラベルではなく“私”という実感を取り戻せます。

まとめ|HSPか発達障害かに悩んだ末に、本当に必要な視点とは

HSPなのか、発達障害なのか。

自分でもわからないまま、

いろんな診断やチェックを試してきた人は多いはずです。

でもそれでも答えが出ないのは、あなたの努力が足りなかったからではありません。

HSPと発達障害は、たしかに「似ているところ」がたくさんあります。

- 刺激に敏感だったり

- 人と関わると強く疲れたり

- 予定の変更に混乱したり——

外から見れば同じように見える行動の裏には、

まったく違う理由や感覚が隠れていることもあります。

だからこそ、「私はどっちなのか」ではなく、

- 「私はどこに困っているのか」

- 「どうすれば少しでもラクになれるのか」

その視点がとても大切になります。

自分のことを理解したくて、

言葉を探してきたあなたが、

「どちらにも当てはまる気がして、でもどこにも居場所がない」と感じてきたのなら——

「グレーだから生きづらい」のではありません。

支援の選び方を知らなかっただけです。

そんなあなたのために、2つのサポートがあります。

- ひとつは、「誰かの役割として生きてきた結果、自分の価値観や輪郭がわからなくなってしまった人」に向けた、自分を再定義するための3週間サポート。

- もうひとつは、「感情や感覚を感じること自体が難しくなっている人」に向けた、身体から心を取り戻すためのリカバリープログラムです。

どちらも、ラベルではなく「今のあなた」にフォーカスし、

そこから回復をはじめるための確かな一歩になります。

迷いを抱えたままでも大丈夫。

今のあなたに必要なほうを、静かに選んでください。

“この敏感さは病気?それともただの性格…?”

📩 「HSPか発達障害か、自分でもよくわからない…」

──そんなふうに、一人で悩みつづけてきたあなたへ。

もう、「どこにも当てはまらない苦しさ」に、ひとりで耐えなくていい。

🔷 もしあなたが、

「自分の感覚や性質が説明できないまま苦しい」

「診断は受けたけど、腑に落ちない」

「人と関わるだけで、心も体も疲れきってしまう」

そんな状態なら──

✅ 今だけ【銀行振込限定・特典付き】でご案内中です。

🔸 本日 6月30日(月)23:59まで ご入金分まで

🔸 『あと3名様限定』

※銀行振込限定・先着順

- 「敏感すぎる自分」を責めてきた

- 周囲の反応に気をつかいすぎて疲れる

- 「感じ方」にズレがあって、人と距離ができてしまう

──でも、“敏感さ”はあなたの弱さではありません。

このプログラムでは、

「神経・感覚・こころ」の3方向から、

“あなたらしさ”を再構築するサポートを行います。

分類ではなく、「実感できる安心」から。

まずは“わからなさ”に名前を与えることから、はじめませんか?

ネットバンキングのご利用で、今すぐ開始することが可能です。

こんなあなたへ

- HSPかどうか気になりすぎて、検索が止まらない

- 発達障害かもしれないけど、診断に踏み出せない

- 人に触れられるのがつらい・感覚がバラバラになっている

- 自分の性・恋愛・パートナーシップがうまく言語化できず、孤独を感じている

“母でも妻でもない私”という視点から、

「私はどう在りたいか」に気づいていく時間です。

──そしてもうひとつ。

「HSPか発達障害か…」と悩みながらも、

“他人の期待でできた私”から抜け出したいと感じているあなたへ。

この3週間集中サポートでは、

「HSPか発達障害か、わからない」そんな生きづらさに向き合いながら、

“他人の期待でつくられた私”から、静かに抜け出していきます。

📩 「敏感すぎる私」から抜け出せたあなたへ。

──次は、“本来の私”として人生を歩む番です。

- このまま人に気を使い続けて終わりたくない

- 気づけば、「役割の私」ばかり生きていた

- もう一度、“私の人生”をちゃんと生き直したい

この人生再統合プログラム(50万円)は、

“感覚・意志・人生の軸”を再定義する

3週間の再スタート支援です。

※本プログラムは、《性感覚リカバリー》または《アイデンティティ再定義プログラム》を受講された方限定です

▶︎ 株式会社Osaka-Childの母親・子ども支援まとめを見る(心理・不登校・身体調整など・左の▼をクリック)

株式会社Osaka-Childの3人の子育てでストレスがたかい40代女性の心理作用をととのえるカウンセリング

子育ての真っ最中で、仕事と家庭の間で揺れ動いている女性の皆さんへ。私たちのカウンセリングサービスは、あなたのためにあります。もし心の中で悩みや生きづらさを感じている場合、それは特別な心のケアが必要な証拠です。株式会社Osaka-Childとして、日々の生活で直面している困難を理解し、その解決をサポートします。

私たちは、あなたが人生の困難に立ち向かう勇気を見つけるための安全な空間を提供します。当社のプロフェッショナルなカウンセラーは、あなたの問題や感情に深い理解を持ち、あなたを尊重します。ここでは、あなたの気持ちを自由に表現し、過去の影響から解放され、自分自身を再発見することができるでしょう。

カウンセリングは、心理システムの問題を共に解決するための有力な手段です。私たちのカウンセリングでは、まずじっくりとあなたのお話を聴きます。過去の経験やトラウマ、日常生活でのストレスなど、あなたが抱える悩みや心の中での葛藤を理解し、共感します。その後、適切なカウンセリング技法を用いて、心の中のブロックを取り除き、自分自身と向き合い、成長するためのサポートを行います。

初めての方でも、私たちのサービスを利用することはとても簡単です。当社のウェブサイト上で、カウンセリングセッションの申し込みをすることができます。また、具体的な問い合わせや不明点がある場合は、お気軽に当社までメールをお送りください。

心の中で抱える悩みや生きづらさに苦しんでいるなら、あなたは一人ではありません。株式会社Osaka-Childは、あなたが自分自身の価値を見つけ、生活の質を改善するためのサポートを提供します。カウンセリングを通じて、あなたがより健康的で充実した人生を歩む手助けをいたします。

カウンセリングのプロセスは、あなたの個別のニーズや目標に合わせてカスタマイズされます。私たちは、あなたが心地よく感じるペースでサポートを提供し、尊重と信頼の関係を築くことを大切にしています。カウンセリングを通じて、自己理解を深め、心の中の問題を克服し、より充実した人生を築いていきましょう。

あなたが心の支えを必要としているなら、ぜひ株式会社Osaka-Childのカウンセリングにお越しください。私たちがあなたの側にいて、共に問題を解決し、より健康で幸せな未来を築くお手伝いをいたします。一歩踏み出す勇気を持ってください。私たちと一緒に、新しい人生の扉を開いてみましょう。

\本気で変わりたい40代母親へ/

子どもとの関係、自分の人生、どちらもあきらめない方法があります。

33万円・50万円の本格プログラムで、臨床心理士とマンツーマンであなたの「再スタート」をサポートします。

現在【銀行振込の方限定で割引案内】をご用意しています。

🔸 本日 6月30日(月)23:59まで のご入金分までのご案内となります。

🔸 『あと3名様限定』

※銀行振込限定・先着順での受付となります。

小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援事業をする株式会社Osaka-Childとは?

【 復学率100% 】小中学生復学支援Osaka-Childの支援策とは?

こちらもCHECK

-

-

【 復学率100% 】小中学生復学支援Osaka-Childの支援策とは?

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

【堺市】不登校の子どもをサポートする!Osaka-Childのカウンセリング支援

こちらもCHECK

-

-

【堺市】不登校の子どもをサポートする!Osaka-Childのカウンセリング支援

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 Osaka-Childは、堺市にある不登校の子どもたちとその家族を支援するカウンセリ ...

続きを見る

復学支援の専門家が教える、家庭学習支援のポイントと効果的な学習方法

株式会社Osaka-Childの心理技法・心理検査一覧

株式会社Osaka-Childの障害一覧

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:母親のメンタルサポート

支援内容

1. オキシトシン分泌促進で子どもに接する母親の専門的なカウンセリング

2. 胎児期から乳児期のオキシトシン分泌状態の再経験

3. 母親の子育ての疲れやストレスの軽減

4. 母親の胎児期・幼少期の体験のインナーチャイルドの修正

5. 母親の親子関係をカウンセリングにより気づかせる

6. カウンセリングによって母親の生き方を主体性を持たせる

7. 幼少期に得られなかった愛着の再構築

8. 個人に合った最適な心理システムの再起動

9. 母親を子どもの親から一個人としての存在の獲得

10. 愛着育成による自己肯定感の向上

11. 人生軸上でインストールした感覚ー認識の空洞化

母親のメンタルサポートの具体的なアプローチ

株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学支援の一環として、母親のメンタルサポートを提供しています。以下に、具体的な支援内容を説明します。

- オキシトシン分泌促進で子どもに接する母親の専門的なカウンセリング オキシトシンは愛着や絆の形成に関与するホルモンであり、母親と子どもの関係を深める重要な役割を果たします。カウンセリングにおいては、母親がオキシトシン分泌を促進する方法や子どもとの関わり方について学びます。

- 胎児期から乳児期のオキシトシン分泌状態の再経験 母親が胎児期から乳児期の自身のオキシトシン分泌状態を再経験することで、子どもとの関係性や愛着形成に関する理解を深めます。これにより、母親はより適切な愛着行動を身につけ、子どもの安定した成長を支援します。

- 母親の子育ての疲れやストレスの軽減 子育てにおける疲れやストレスは母親のメンタルヘルスに大きな影響を与えます。専門的なカウンセリングにより、母親の疲れやストレスを軽減し、心の健康を保つための具体的なケア方法を提供します。

- 母親の胎児期・幼少期の体験のインナーチャイルドの修正 母親の胎児期や幼少期におけるトラウマや負の体験は、子育てに影響を及ぼすことがあります。カウンセリングにより、母親は自身のインナーチャイルド(内なる子どもの存在)の修正を通じて、子育てにおける負のパターンを変容させます。

- 母親の親子関係をカウンセリングにより気づかせる 母親の親子関係に潜むパターンや影響をカウンセリングを通じて明示し、母親自身がその関係性に気づくことを支援します。これにより、母親はより良好な親子関係を構築し、子どもの成長を促進します。

- カウンセリングによって母親の生き方を主体性を持たせる 母親が自身の生き方を主体的に選択し、子どもとの関係性をより意識的に築いていくことを支援します。母親の個別のニーズや目標を考慮し、適切なカウンセリングプランを策定します。

- 幼少期に得られなかった愛着の再構築 母親が幼少期に得られなかった愛着を再構築することで、自己肯定感や安心感を向上させます。カウンセリングにおいては、母親が自身の愛着スタイルや関わり方を理解し、健全な愛着関係の構築に向けた具体的なアプローチを身につけます。

- 個人に合った最適な心理システムの再起動 母親の心理システムの再起動により、ストレスへの対処能力や情緒調整能力を向上させます。カウンセリングにより、母親は自身の心理的な困難や制約を克服し、より健康的な心の状態を取り戻すことができます。

- 母親を子どもの親から一個人としての存在として認識 母親が自身を単に子どもの親としてではなく、個別の存在として認識することを支援します。母親の自己アイデンティティや自己実現の重要性を再確認し、自己成長とバランスの取れた生活を促進します。

- 愛着育成による自己肯定感の向上 母親が子どもとの愛着関係を育むことで、自己肯定感や自己価値感を向上させます。カウンセリングにおいては、母親が愛着行動やコミュニケーションスキルを向上させるための具体的な手法やアドバイスを受け取ります。

- 人生軸上でインストールした感覚ー認識の空洞化 母親が人生軸上で自身の感覚や認識を見つめ直し、新たな視点や意味づけを行うことを支援します。これにより、母親はよりポジティブな心理状態を持ち、子どもとの関係や子育てにおいてより健全な選択を行うことができます。

具体的な支援内容として、母親は定期的なカウンセリングセッションを通じて自身のメンタルヘルスや子育てに関する課題を共有し、カウンセラーとの対話やアドバイスを受け取ります。また、母親には日常生活におけるストレス管理や自己ケアの方法、感情の調整やコミュニケーションスキルの向上など、実践的なツールや戦略が提供されます。

大阪の不登校カウンセリング|40代の母親が必知!子供の不登校を解決する支援方法と専門家のアドバイス

こちらもCHECK

-

-

大阪の不登校カウンセリング|40代の母親が必知!子供の不登校を解決する支援方法と専門家のアドバイス

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 子供の不登校は多くの40代の母親にとって深刻な悩みです。その解決には適切な支援方法と ...

続きを見る

【40代母親からの第一歩】不登校問題解決への道と専門カウンセリングでの導き

こちらもCHECK

-

-

【40代母親からの第一歩】不登校問題解決への道と専門カウンセリングでの導き

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 40代の母親が抱える不登校問題は深刻な課題です。子どもの不登校により家庭や学校の関係 ...

続きを見る

【幸せホルモン】オキシトシンの増やし方12選|瞑想やマインドセット・身体調整が効果的

不登校の原因を知る方法!40代の母親が的確にサポートする方法とは?

中学生の不登校の原因は母親にあった!母親へのカウンセリングで復学につなげる

【40代子育ての悩み】不登校の原因を解明!不登校になる子の親の特徴と改善策

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どものカウンセリング

支援内容

1. 不登校の子どもが抱えるココロの動きの促進

2. 幼少期の負の体験の心理システムの循環

3. 親子関係による負の自己イメージの軌道修正

4. 学校環境での存在価値の促進

5. 過去ー現在ー未来の時間軸の自然循環

6. 幼少期に遺伝的にもっているエネルギーの再生成

7. 学校環境で経験した負の要素への関わり

8. 学校環境で作られた他者との競争原理の滅尽

9. 母親では得られなかった愛着をカウンセラーとの共有で再獲得

10. 幼少期のゼロベースでの人間像への気づき

11. 負の心理システムで構成された世界観の抑制

不登校の子どものカウンセリングの具体的なアプローチ

- 不登校の子どもが抱えるココロの動きの促進 不登校の子どもは心理的な負担を抱えている場合があります。私たちは、子どものココロの動きを理解し、彼らが抱える不安やストレスを軽減するための支援を行います。具体的な方法としては、感情の表現や認識のトレーニング、リラクゼーション技法の導入などがあります。また、子どもが自己理解を深め、自己肯定感を高めるために、自己探索のプロセスにも取り組みます。

- 幼少期の負の体験の心理システムの循環 幼少期に経験した負の出来事やトラウマは、不登校の原因となることがあります。私たちは、そのような負の体験が心理システムにどのように影響を与え、循環するのかを理解し、子どもと共にその解決に向けた取り組みを行います。具体的には、トラウマ解消のための技法や自己発見のプロセスを通じて、過去の負の経験に対処し、新たな自己概念を構築するサポートを行います。

- 親子関係による負の自己イメージの軌道修正 親子関係は子どもの自己イメージに大きな影響を与えます。不登校の子どもにおいては、負の自己イメージが形成されることがあります。私たちは、子どもと親の関係を理解し、親子のコミュニケーションの改善や共感的な対話を通じて、子どもの自己イメージの軌道修正を支援します。親には、子どもの感情や困難に対して理解を示し、受け入れる姿勢を促すためのアドバイスや指導を提供します。

- 学校環境での存在価値の促進 不登校の子どもは学校環境での存在価値や自己肯定感に欠けていることがあります。私たちは、子どもが学校での存在感を取り戻すための支援を行います。具体的には、学校との連携や学校内でのサポート体制の構築を行い、子どもが自分の能力や才能を発揮できる場を提供します。また、学校生活の中での達成感や成功体験を通じて、子どもの自信を育む取り組みも行います。

- 過去ー現在ー未来の時間軸の自然循環 不登校の子どもは、過去の困難や現在の問題に囚われる傾向があります。私たちは、子どもが過去、現在、未来の時間軸を自然に循環できるように支援します。過去の出来事への執着や現在の問題に対する固執を解放し、未来に向けて前向きに取り組むことを促します。具体的な方法としては、目標設定や将来のビジョンの明確化、行動計画の策定などがあります。

- 幼少期に遺伝的に持っているエネルギーの再生成 子どもの行動や感情は、幼少期に遺伝的に受け継がれたエネルギーによって影響を受けることがあります。私たちは、子どもが遺伝的に持っているエネルギーを再生成し、ポジティブな方向へと導くための支援を行います。具体的には、子どもが自己観察や自己理解を深めるプロセスを通じて、自己変容を促すことに焦点を当てます。

- 学校環境で経験した負の要素への関わり 不登校の子どもは、学校環境での負の要素に対して適切に関わることができない場合があります。私たちは、子どもが学校環境での負の要素に対して適切に対処できるように支援します。具体的には、コミュニケーションスキルのトレーニングや問題解決能力の向上を促すプログラムを提供し、子どもが対処方法を見つけられるようにサポートします。

- 学校環境で作られた他者との競争原理の滅尽 学校環境では競争原理が存在し、不登校の子どもにとっては負の影響を与えることがあります。私たちは、他者との競争原理を滅尽し、協力や共感の文化を醸成する支援を行います。具体的には、協調性やチームワークの重要性を学ぶ活動や、他者との比較ではなく自己の成長に焦点を当てる指導を行います。

- 母親では得られなかった愛着をカウンセラーとの共有で再獲得 不登校の子どもの中には、母親からの愛着が不足している場合があります。私たちは、子どもがカウンセラーとの関係を通じて、得られなかった愛着を再獲得できるように支援します。子どもが安心感や信頼感を育み、自己価値感や自己受容感を高めるために、カウンセラーとの関係性を重視したアプローチを取ります。

- 幼少期のゼロベースでの人間像への気づき 不登校の子どもには、幼少期に根付いた人間像や自己イメージに問題がある場合があります。私たちは、子どもが自己観察や内省を通じて、幼少期のゼロベースから新たな人間像への気づきを促す支援を行います。具体的には、自己評価の見直しやポジティブな特性の発見、適応的な思考や行動パターンの構築をサポートします。

- 負の心理システムで構成された世界観の抑制 不登校の子どもは、負の心理システムで構成された世界観を持っていることがあります。私たちは、子どもがそのような負の世界観から抜け出し、ポジティブな視点や心理的な柔軟性を取り戻すための支援を行います。

具体的には、認知行動療法やポジティブ心理学の手法を用いて、子どもの思考や信念の再構築を促し、より健康的な心理システムを構築します。 株式会社Osaka-Childの臨床心理士(カウンセラー・セラピスト・不登校専門カウンセラー)として、私たちは不登校の子どもとその家族に対して、個別に適した支援を提供します。子どもの心の健康を重視し、不登校の原因や状況を的確に把握した上で、専門知識や経験に基づいたアプローチを用いてサポートを行います。私たちの目標は、子どもが健やかな学校生活を送り、自己成長や社会参加の機会を最大限に引き出すことです。

不登校カウンセリングでHSCの子どもを復学支援に|HSCの子どもを持つ40代の母親に向けて

こちらもCHECK

株式会社Osaka-Childのカウンセリング技法

カウンセリングとは?心理システムを正常化して生きづらさを克服する効果最大

-

-

参考カウンセリングとは?心理システムを正常化して生きづらさを克服する効果最大

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

来談者中心療法で心理システムを自然状態にして精神的苦しみを克服|40代女性の生きづらさ克服

-

-

参考来談者中心療法で心理システムを自然状態にして精神的苦しみを克服|40代女性の生きづらさ克服

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

トラウマインフォームドケアをカウンセリングで心理システムの最短正常化に

-

-

参考トラウマインフォームドケアをカウンセリングで心理システムの最短正常化に

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

オンラインカウンセリングのメリット・デメリットを知って手軽に心理システムを正常化する

-

-

参考オンラインカウンセリングのメリット・デメリットを知って手軽に心理システムを正常化する

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

精神分析的心理療法でカウンセリングを実施し心理システムの正常化で生きづらさ克服

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どもの身体調整

支援内容

1. 子どもの姿勢コントロールの修正

2. 姿勢コントロールによる身体アライメント構築

3. 姿勢コントロールから重心作り

4. 学習に不可欠な座り姿勢での姿勢コントロールの促通

5. 姿勢に伴う手の運動構成のバランス

6. 姿勢と視覚・聴覚情報の同期

7. 全身の関節運動・筋肉の出力調整

8. 三半規管や脳神経系の出力の修正

9. ハンドリングによる触覚刺激で感覚系のコントロール

10. 皮ふ刺激によるオキシトシン分泌の促進

11. 皮ふ・筋膜・筋肉・筋肉の長さのセンサーのコントロール

12. 感覚ー認識システム促通から無の状態へのアップデート

13. 身体への関わりによる不足した愛着の向上

14. 負の心理システムで過緊張した筋肉の正常化

15. 負の心理システムから身体への過剰な意識への抑制

不登校の子どもの身体調整の具体的なアプローチ

株式会社Osaka-Childでは、不登校の小中学高校生や発達障害の子どもの復学支援の一環として、身体調整の支援を行っています。以下に、具体的な支援内容を説明します。

- 子どもの姿勢コントロールの修正 子どもの姿勢は、身体の調整や感覚統合に重要な役割を果たします。不適切な姿勢が存在する場合、学習や集中力に悪影響を与えることがあります。私たちは、子どもの姿勢を正しい形に修正し、適切な姿勢コントロールをサポートします。具体的には、姿勢の矯正や筋力トレーニング、姿勢保持のためのエルゴノミクス指導などを行います。

- 姿勢コントロールによる身体アライメント構築 姿勢の改善は、身体のアライメントやバランスの向上につながります。私たちは、子どもの身体アライメントを構築するために、姿勢コントロールのトレーニングを行います。これには、正しい姿勢の保持や身体の軸の調整、バランス感覚の向上などが含まれます。

- 姿勢コントロールから重心作り 姿勢と重心の関係は、身体の安定性や運動の質に大きな影響を与えます。私たちは、姿勢コントロールから重心の形成に焦点を当て、子どもが適切な重心を持つことをサポートします。具体的には、姿勢トレーニングやバランスボードを使ったトレーニングなどを通じて、重心の安定化を促します。

- 学習に不可欠な座り姿勢での姿勢コントロールの促通 適切な座り姿勢は、学習において重要な要素です。不適切な座り姿勢は集中力の低下や身体の疲労を引き起こすことがあります。私たちは、子どもが学習に不可欠な座り姿勢を維持できるように、姿勢コントロールの促通を支援します。具体的には、正しい座り方やデスク環境の調整、体操やストレッチの指導などを行います。

- 姿勢に伴う手の運動構成のバランス 姿勢と手の運動は密接に関連しています。不適切な姿勢は手の運動にも影響を与えることがあります。私たちは、子どもの手の運動構成をバランス良く整えるために、姿勢と手の連動性を意識した支援を行います。具体的には、手の筋力や協調性のトレーニング、細かい手指の動作の指導などを行います。

- 姿勢と視覚・聴覚情報の同期 姿勢の調整と視覚・聴覚情報の適切な処理は、子どもの学習や集中力に影響を与えます。私たちは、子どもが姿勢と視覚・聴覚情報を適切に同期させるための支援を行います。具体的には、視覚情報や聴覚情報の統合を促すトレーニングやセンサリー処理の指導などを行います。

- 全身の関節運動・筋肉の出力調整 全身の関節運動や筋肉の出力の調整は、身体の柔軟性や運動能力に影響を与えます。私たちは、子どもの全身の関節運動や筋肉の出力を調整し、適切な身体の動きをサポートします。具体的には、関節の可動域の拡大や筋力トレーニング、コーディネーションの向上を目指したプログラムを提供します。

- 三半規管や脳神経系の出力の修正 三半規管や脳神経系の出力の調整は、バランス感覚や運動の調整に関与します。私たちは、子どもの三半規管や脳神経系の出力を修正し、バランス感覚や運動の質を改善するための支援を行います。具体的には、バランス感覚のトレーニングや目の運動の指導などを行います。

- ハンドリングによる触覚刺激で感覚系のコントロール 触覚刺激は感覚統合や身体の調整に重要な役割を果たします。私たちは、子どもの感覚系のコントロールを促すために、ハンドリングと呼ばれる触覚刺激を活用した支援を行います。具体的には、身体全体に触覚刺激を与えることで感覚統合を促し、身体の安定性や調整能力を高めます。

- 皮ふ刺激によるオキシトシン分泌の促進 皮ふ刺激はオキシトシンの分泌を促し、リラックスや安定感をもたらします。私たちは、子どもの皮ふ刺激を活用してオキシトシンの分泌を促進し、心身の安定をサポートします。具体的には、マッサージや触れ合いのアクティビティを通じて、子どもがリラックスした状態に入る機会を提供します。

- 皮ふ・筋膜・筋肉の長さのセンサーのコントロール 身体の皮ふ、筋膜、筋肉は長さの変化を感知するセンサーを持っています。私たちは、子どもの皮ふ・筋膜・筋肉の長さのセンサーをコントロールし、正常な身体の感覚を促します。具体的には、ストレッチや筋膜リリースなどの手法を用いて、身体の柔軟性や感覚統合を促進します。

- 感覚ー認識システム促通から無の状態へのアップデート 感覚と認識のシステムが促通し、無の状態にアップデートされることは、子どもの集中力や学習能力に大きな影響を与えます。私たちは、子どもの感覚と認識のシステムを促通させ、無の状態へのアップデートを支援します。具体的には、身体を使ったアクティビティやセンサリー統合の手法を用いて、感覚と認識の調整を促します。

- 身体への関わりによる不足した愛着の向上 不登校の子どもには、不足した愛着が存在する場合があります。私たちは、身体への関わりを通じて子どもの不足した愛着を向上させる支援を行います。具体的には、身体的な接触やアクティビティを通じて子どもとの関係性を構築し、安心感や信頼感を促します。

- 負の心理システムで過緊張した筋肉の正常化 負の心理システムは、子どもの身体に過緊張や緊張を引き起こすことがあります。私たちは、負の心理システムで過緊張した筋肉の正常化をサポートします。具体的には、筋肉の緊張を緩めるエクササイズやリラクゼーション法の指導を行い、身体の緊張を軽減します。

- 負の心理システムから身体への過剰な意識への抑制 負の心理システムから身体への過剰な意識は、子どもの集中力や学習に悪影響を与えることがあります。私たちは、負の心理システムから身体への過剰な意識を抑制する支援を行います。

株式会社Osaka-Childの身体調整とカウンセリング技法

催眠療法と心理カウンセリング併用で精神作用をリセット|40代女性の心理システムを正常化に

-

-

参考催眠療法と心理カウンセリング併用で精神作用をリセット|40代女性の心理システムを正常化に

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

自律訓練法とカウンセリングの併用で40代女性生きづらさ克服|自宅で簡単にできる

-

-

参考自律訓練法とカウンセリングの併用で40代女性生きづらさ克服|自宅で簡単にできる

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

呼吸法とカウンセリングで身体と精神をコントロールし40代女性が安定した人生を送る

-

-

参考呼吸法とカウンセリングで身体と精神をコントロールし40代女性が安定した人生を送る

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

メンタライゼーション・ベースド・セラピーで40代女性の心理システムを整える

-

-

参考メンタライゼーション・ベースド・セラピーで40代女性の心理システムを整える

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

グリーフケアカウンセリングで新しい自分で自然世界と調和した生き方を獲得する

-

-

参考グリーフケアカウンセリングで新しい自分で自然世界と調和した生き方を獲得する

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

リラクゼーション法で40代女性の生きづらさの身体症状を克服|目的・やり方・コツを解説

-

-

参考リラクゼーション法で40代女性の生きづらさの身体症状を克服|目的・やり方・コツを解説

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

具体的には、身体感覚の調整やマインドフルネスなどの技法を用いて、子どもの心身のバランスを整えます。 株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの身体の健康と調整を重視し、個別に適した身体調整の支援を提供します。子どもとその家族との協力を通じて、身体の調整や感覚統合の促進を図り、学習や社会生活の質を向上させることを目指します。

📌 あなたに必要な支援は、今すぐ手に届きます。

ここまで読んで「これ、私のことだ」と感じた方へ。

私たちが提供している再設計プログラムは、表面的なアドバイスではなく、根本から人生を整えるための実践型サポートです。

現在【銀行振込の方限定で割引案内】をご用意しています。

🔸 本日 6月30日(月)23:59まで のご入金分までのご案内となります。

🔸 『あと3名様限定』

※銀行振込限定・先着順での受付となります。

銀行振込限定で 最大5万円割引・個別相談枠の優先予約も受付中。

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どもの家庭学習支援

支援内容

1. オンラインによる苦手教科の徹底的学習サポート

2. 自分に合った教材と学習法の発見と実践

3. 得意科目を地域で成績上位に入るための学習法

4. 苦手科目の時間的な関わり(量→質)

5. 予習・復習の時間共有

6. 脳内の特性に合わせた学習プログラムの実践

7. 脳内と心理システムを促通した個人に合った学習方法の習得

8. 勉強量から勉強の質への関わり

9. 不登校中の自宅でのスケジューリング

10. 勉強に対する苦手意識への心理システムの調整

11. 成績に反映する個人に合った勉強法の獲得

12. 全教科の要素分解と要素の合成への考え方の習得

13. 不登校中に偏差値を20以上向上させる学習時間と質の習得

不登校の子どもの家庭学習支援の具体的なアプローチ

株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学支援の一環として、家庭学習の支援を行っています。以下に、具体的な支援内容を説明します。

- オンラインによる苦手教科の徹底的学習サポート オンラインを活用して、子どもの苦手とする教科について徹底的な学習サポートを行います。個別のオンラインチューターや学習プラットフォームを活用し、子どもが理解を深めるための指導を提供します。

- 自分に合った教材と学習法の発見と実践 子どもに合った教材や学習法を見つけ、実践するサポートを行います。子どもの学習スタイルや興味・関心に合わせて教材を選定し、効果的な学習方法を指導します。

- 得意科目を地域で成績上位に入るための学習法 子どもの得意科目を活かして、地域で成績上位に入るための学習法を指導します。具体的な学習戦略やアプローチを提供し、子どもが得意科目での自信と成果を得られるように支援します。

- 苦手科目の時間的な関わり(量→質) 苦手科目に対する学習時間を質の高いものにするための支援を行います。集中力を高めるための学習スケジュールの作成や、効果的な学習方法の指導を通じて、苦手科目への取り組みを効果的に進める方法を提供します。

- 予習・復習の時間共有 予習と復習の重要性を理解し、効果的に取り組むために、子どもと共有する時間を設けます。予習や復習の方法や具体的な計画の立て方を指導し、子どもが学習内容を定着させるサポートを行います。

- 脳内の特性に合わせた学習プログラムの実践 子どもの脳の特性に合わせた学習プログラムを実践します。例えば、視覚的な学習スタイルを持つ子どもにはマインドマップやイメージングを活用し、効果的な学習を促します。

- 脳内と心理システムを促通した個人に合った学習方法の習得 子どもの脳内の機能と心理システムを促通させ、個人に合った学習方法を習得させる支援を行います。具体的には、脳の情報処理や学習スタイルを理解し、それに基づいた学習戦略やアプローチを提案します。

- 勉強量から勉強の質への関わり 勉強の量だけでなく、質の高い学習を実現するための関わりをサポートします。集中力の向上や学習環境の整備、効果的な学習テクニックの指導などを通じて、子どもが効率的かつ効果的に学習できるように支援します。

- 不登校中の自宅でのスケジューリング 不登校中の子どもが自宅での学習をスムーズに進めるためのスケジューリングのサポートを行います。適切な時間配分やタスク管理の方法を指導し、子どもが自主的に学習を進められるように支援します。

- 勉強に対する苦手意識への心理システムの調整 勉強に対する苦手意識を持つ子どもに対して、心理システムの調整を行います。適切な支援方法や学習環境の整備、ポジティブなフィードバックの提供などを通じて、子どもの勉強への意欲や自信を高める支援を行います。

- 成績に反映する個人に合った勉強法の獲得 子どもの個別の特性や学習スタイルに合わせて、成績に反映される勉強法を獲得させる支援を行います。具体的には、学習戦略の指導や学習プランの作成、効果的な学習テクニックの習得などを通じて、子どもが効果的に学習できるようにサポートします。

- 全教科の要素分解と要素の合成への考え方の習得 全教科において、学習内容を要素分解し、それらを合成する考え方を習得させる支援を行います。具体的には、重要なキーポイントの抽出や概念の整理、総合的な学習アプローチの指導などを通じて、子どもの学習能力を向上させます。

- 不登校中に偏差値を20以上向上させる学習時間と質の習得 不登校中に子どもの学習時間と質を向上させ、偏差値を20以上上げる支援を行います。適切な学習計画の策定や時間管理の指導、効果的な学習方法の習得などを通じて、子どもの学力向上を支援します。

発達支援・発達相談をカウンセリングと療育で発達障害の子どもの機能性を120%アップ

動機づけ面接とカウンセリングの併用で40代女性の個人の人生に合った生き方を見つける

ナラティヴセラピーをカウンセリングで過去の経験値を未来軸に近づけ40代女性を自己実現に

ペアレント・トレーニングで40代母親の子育てを楽にする|子どもの育ちを大切にできる

不登校中の勉強しない・遅れる不安を解決する40代母親ができる接し方とは

中3不登校生徒で勉強してない場合の受験対策や進路の選択肢|今からでも間に合う!

【40代母親必見】不登校の子が復学後に勉強しない?その原因と解決策を詳解

中学3年間不登校だと勉強してないから高校受験は難しい?中学生の不登校の原因と親ができる対応

発達障害をカウンセリングで心理システムをスムーズにし克服へ|40代女性生きづらさ解決

学習障害(LD)をカウンセリングで最短で負担なく克服させる|生きづらさ解決に

株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの家庭学習をサポートし、個別に適した学習方法や戦略を提供します。子どもとその家族との協力を通じて、学習の成果を最大化し、不登校からの復学を支援します。

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どもの進学・キャリアデザインサポート

支援内容

1. カウンセリングによる自己イメージのリセット

2. 意識と覚醒の自然現象への共有

3. 好きなこと・得意なこと・使命感への気づき

4. 未来像のマインドからの発見

5. 未来像と現実の自己へのプログラミング

6. 自己内から具体的な人生設計

7. 誕生から死への人生軸への関わりと意識の促通

8. トレンド情報に流されない個人に合った生き方の習得

9. 努力せずありのままで成果が出るキャリアとプロセスの構築

10. 学校環境での失敗体験の再現化と捨てる作業

11. 世界を構造から見つけていくトレーナーとの共有

不登校の子どもの進学・キャリアデザインサポートの具体的なアプローチ

株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学支援の一環として、進学やキャリアデザインのサポートを行っています。以下に、具体的な支援内容を説明します。

- カウンセリングによる自己イメージのリセット カウンセリングを通じて、子どもの自己イメージをリセットします。過去の失敗や困難な経験に縛られず、新たな可能性や自己評価を見つける支援を行います。

- 意識と覚醒の自然現象への共有 子どもに対して、意識や覚醒の自然現象について共有し、自己の内面に目覚めるきっかけを与えます。具体的には、マインドフルネスや瞑想などの方法を取り入れ、子どもが内なる気づきや成長を促します。

- 好きなこと・得意なこと・使命感への気づき 子どもが自分の好きなことや得意なこと、そして使命感を見つけるための支援を行います。興味や才能を引き出し、将来の方向性を探るための活動や自己探求のプロセスをサポートします。

- 未来像のマインドからの発見 子どもが自分自身の未来像を持つことで、目標や希望を見つける手助けをします。未来を具体的にイメージすることで、自己の成長や進学・キャリアの方向性を見出すサポートを行います。

- 未来像と現実の自己へのプログラミング 子どもが描いた未来像と現実の自己を結び付けるためのプログラミングをサポートします。具体的な目標設定や行動計画の策定、自己肯定感や自己効力感の醸成を通じて、子どもの進学やキャリアの実現を支援します。

- 自己内から具体的な人生設計 子どもが自己内に持つ資源や価値観を活かし、具体的な人生設計を立てるサポートを行います。自己の内なる声や目標に基づき、将来の進路やキャリアの方向性を考えるプロセスを共に進めます。

- 誕生から死への人生軸への関わりと意識の促通 子どもに対して、人生の意義や目的、誕生から死への人生軸について考える機会を提供します。自己の存在意義や時間の尊さを理解し、将来に向けた意識の促進を支援します。

- トレンド情報に流されない個人に合った生き方の習得 子どもがトレンド情報や社会の期待に流されず、自己に合った生き方を見つけるための支援を行います。個別の特性や価値観を尊重し、自己を大切にする生き方の習得をサポートします。

- 努力せずありのままで成果が出るキャリアとプロセスの構築 子どもが努力せずにありのままの自己で成果を出せるキャリアやプロセスの構築をサポートします。個々の能力や資質を活かし、自己の個性や魅力を最大限に生かした進学やキャリアの選択を支援します。

- 学校環境での失敗体験の再現化と捨てる作業 学校環境での失敗体験を再現し、それらを手放すプロセスを支援します。過去のネガティブな体験やトラウマからの解放を促し、自己成長と前向きな展望を持つためのサポートを提供します。

- 世界を構造から見つけていくトレーナーとの共有 子どもが世界の構造や社会の仕組みを理解し、自己の進学やキャリアの選択に生かすために、トレーナーとの共有を行います。具体的な情報や知識の提供、意義や意味の理解を通じて、子どもの進学やキャリアデザインに役立つサポートをします。

対人関係療法カウンセリングで治りにくい精神疾患を正常化する|うつ病・摂食障害に効果的

ソリューション・フォーカスト・アプローチで人生の悩みを最短解決|40代女性生きづらさ克服

キャリアカウンセリング(キャリアコンサルティング)で40代女性の人生を幸福に導く

コーチングで40代女性の子育てやキャリアアップを最速に機能させる

株式会社Osaka-Childのカウンセリング技法

【2023年最新】認知行動療法(CBT)とは?方法、効果やメリット・デメリット、療法の流れなどを解説

ストレスマネジメントとは?40代女性が子育て・キャリアアップで活かせる効果ややり方を解説

-

-

参考ストレスマネジメントとは?40代女性が子育て・キャリアアップで活かせる効果ややり方を解説

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

アサーショントレーニングとは?職場や子育てで実践する方法や自己表現タイプを解説

-

-

参考アサーショントレーニングとは?職場や子育てで実践する方法や自己表現タイプを解説

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

認知再構成法とカウンセリングで40代女性の生きづらさを生む認知のゆがみを克服

-

-

参考認知再構成法とカウンセリングで40代女性の生きづらさを生む認知のゆがみを克服

子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...

続きを見る

株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの進学やキャリアデザインを支援し、自己の可能性や夢を追求するサポートを行います。子どもとその家族との協力を通じて、自己の価値を見出し、将来への道を切り拓くお手伝いをします。

株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの子どもの不登校復学支援内容:不登校復学後の1年間のサポート

支援内容

1. 復学後の学校との連携

2. 復学後の母親と子どものカウンセリングの実施

3. 復学後に生まれる諸問題の解決と実践

4. 復学後の生きづらさの軌道修正

5. 復学後の母親のメンタルサポートの継続

6. 復学後にぶつかる学校環境での負の体験への関わり

7. 母親に生まれる子どもへの過負荷の調整

8. 母親の人生サポートの継続による子どもの自由の解放

9. 復学後に生まれる母親と子どもへの不安の共有

不登校の子どもの進学・キャリアデザインサポートの具体的なアプローチ

株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学後の1年間にわたるサポートを提供しています。以下に、具体的な支援内容を説明します。

- 復学後の学校との連携 子どもの復学後において、学校との綿密な連携を行います。学校とのコミュニケーションを円滑にし、子どもの学習状況や生活面でのサポートが必要な点を把握し、適切な支援策を立てるために協力します。

- 復学後の母親と子どものカウンセリングの実施 復学後においても母親と子どものカウンセリングを実施し、お互いの心情や課題に対して向き合います。母親の支えや理解を促し、子どもの心理的な安定と学校生活への適応をサポートします。

- 復学後に生まれる諸問題の解決と実践 復学後に生じる様々な問題や課題に対して、具体的な解決策を見つけて実践する支援を行います。学校生活や人間関係のトラブル、学習上の困難などに対して、子どもと母親の双方が適切に対処できるようにサポートします。

- 復学後の生きづらさの軌道修正 復学後に感じる生きづらさや不安に対して、子どもの心理的な軌道修正を支援します。自己肯定感の向上や適切なストレス管理の方法を教えることで、子どもが学校での生活に前向きに取り組むことを支えます。

- 復学後の母親のメンタルサポートの継続 母親のメンタルサポートを復学後も継続的に行います。母親が子どもの復学に伴うストレスや不安を抱える場合には、心理的な支えや情報提供を通じて、彼女の心の健康状態を維持し、子どもへのサポートを続けます。

- 復学後にぶつかる学校環境での負の体験への関わり 復学後に学校環境での負の体験が生じた場合には、子どもがそれに適切に関わることができるようにサポートします。適切なコーピングスキルの習得や自己肯定感の強化を通じて、子どもが学校での困難に立ち向かう力を育みます。

- 母親に生まれる子どもへの過負荷の調整 復学後において、母親が子どもに対して過度な負荷を感じる場合には、適切な調整を行います。母親の負担を軽減し、子どもとの関係性を健全に保ちながら、サポートのバランスを取ることが重要です。

- 母親の人生サポートの継続による子どもの自由の解放 母親の人生全体にわたるサポートを継続し、彼女が自己の成長と発展に集中できる環境を整えます。母親の支えが安定することで、子どもはより自由に自己を表現し、学校生活を充実させることができます。

- 復学後に生まれる母親と子どもへの不安の共有 復学後に母親と子どもが抱える不安や心配事に対して、お互いがそれを共有し、解消するための場を提供します。相互の理解を深め、不安を和らげることで、子どもの復学後の安定と成長をサポートします。

ストレスコーピングとカウンセリングの併用で40代女性のキャリア・子育てに成果

マインドフルネスとカウンセリングで効果を最大に|40代女性のキャリア・子育てに成果を出す

行動活性化療法で精神的抑うつを改善|40代女性生きづらさ克服でキャリア・育児両立に

株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの不登校復学後の1年間にわたり、学校との連携や心理的なサポートを通じて、子どもと母親の両方を支えます。子どもの安定した学校生活の確立と母親のメンタルヘルスの維持に注力し、一人ひとりのニーズに合わせたサポートを提供します。

Osaka-Childは小学生・中学生の不登校のお子さまに対して最短復学支援を提供しています

株式会社Osaka-Childの支援内容とは

- 母親のメンタルサポート

- 不登校子どものカウンセリング

- 不登校子どもの身体調整

- 不登校子どもの家庭学習支援

- 不登校子どもの進学・キャリアデザインサポート

- 不登校復学後の1年間のサポート

不登校子どものカウンセリング Osaka-Childでは、専門のカウンセラーによる個別のカウンセリングを行い、不登校の原因や問題を解決するための支援を提供しています。不登校子どもの身体調整 心身共に健康であることは、不登校克服に不可欠な要素の1つです。Osaka-Childでは、体の不調を訴える子どもに対して、運動や栄養指導などの支援を提供しています。不登校子どもの家庭学習支援 学校に行けない状況であっても、家庭学習を続けることが重要です。 Osaka-Childでは、家庭学習の計画立案や実践支援を行い、学習習慣の維持や向上に貢献しています。不登校子どもの進学・キャリアデザインサポート 不登校期間中に進路について考えることは、将来の自分自身の希望や目標を明確にするためにも重要です。 Osaka-Childでは、進路相談や進学・就職に関する情報提供など、キャリアデザインに必要な支援を提供しています。不登校復学後の1年間のサポート 不登校克服後の生活は、新たな課題やストレスを伴うことがあります。Osaka-Childでは、不登校復学後の1年間にわたって、学校生活や社会生活のサポートを行っています。

🔚 最後まで読まれたあなたへ。

もし「私は変わりたい」と思われたのなら、

それは変わる準備が、すでに整い始めている証拠です。

✅ 現在【銀行振込の方限定で割引案内・特別価格&3大特典】をご案内中です

🔸 本日 6月30日(月)23:59まで のご入金分までのご案内となります。

🔸 『あと3名様限定』

※銀行振込限定・先着順での受付となります。

33万円・50万円の再スタート支援プログラムでは、

家族関係・心理構造・生き方の再構築を、あなたのペースでじっくり支援します。

すでに診断済みの方も、そのまま詳細ページへ進めます。

あなたの心と体に合ったサポートを、今すぐ確認してみてください。

をカウンセリングで-最短で負担なく克服させる-〜株式会社Osaka-Childで生きづらさ解決に〜-150x150.png)

の-女性専門カウンセリング支援.png)

で-40代女性の人生を幸福に導く-〜株式会社Osaka-Childの効果的なアプローチ〜-150x150.png)